Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

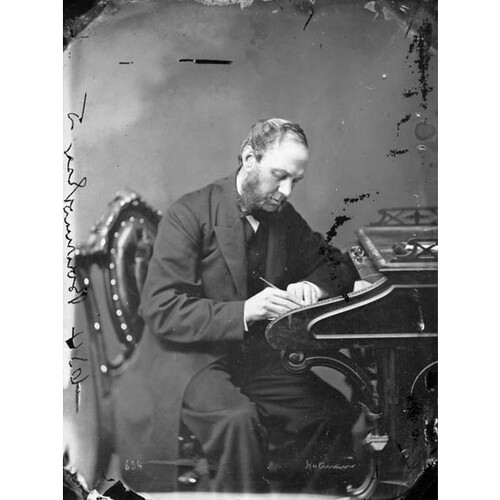

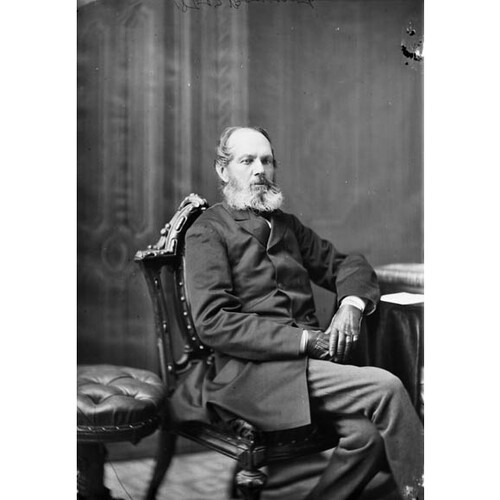

BOURINOT, JOHN, marchand et homme politique, baptisé le 31 mars 1811 à Grouville, île de Jersey, fils de Jean Bourinot et d’Elizabeth Blampied ; le 19 septembre 1835, il épousa à Arichat, Nouvelle-Écosse, Margaret Jane Marshall, et ils eurent six fils et cinq filles, dont un fils et trois filles qui moururent en bas âge ; décédé le 21 janvier 1884 à Ottawa et inhumé à Sydney, Nouvelle-Écosse.

Les Bourinot étaient des huguenots de Normandie qui s’enfuirent à Jersey après la révocation de l’édit de Nantes en 1685 ; ils figurèrent ainsi parmi les milliers de réfugiés politiques et religieux français qui s’exilèrent dans les îles Anglo-Normandes au fil des ans. À un certain moment, la famille s’impliqua dans le domaine de la pêche en Atlantique, pilier de l’économie de Jersey, et, « pendant des siècles[,] occupa une position d’influence » sur l’île.

John Bourinot fit ses études à Caen, en France. On l’envoya en Nouvelle-Écosse vers 1830 pour travailler à Arichat, sur la côte sud de l’île du Cap-Breton, au poste de pêche des Robin, en activité depuis 1770 environ [V. Charles Robin*]. Bourinot s’installa bientôt à Sydney, centre politique de l’île, et y établit un commerce de gros et de détail. En 1835, il épousa Margaret Jane Marshall, fille de John George Marshall* et de Catherine Jones. L’union s’avéra judicieuse pour l’ambitieux jeune homme, qui devenait ainsi le gendre du juge en chef de la Cour des plaids communs de l’île du Cap-Breton. En 1838, Bourinot avait déjà accédé au poste de juge de paix ; il travailla comme inspecteur de navires à Sydney dans les années 1840.

Sa maîtrise du français et de l’anglais (qu’il parlait avec un accent français prononcé) faisait de Bourinot une rareté au Cap-Breton et contribua avantageusement à sa carrière. En 1850, sur la recommandation de Thomas Ducos, commandant de la station navale française à Saint-Pierre, le gouvernement de la France le nomma agent consulaire à Sydney. Promu vice-consul honoraire quatre ans plus tard, Bourinot serait le principal représentant de la France au Canada atlantique durant 30 ans. Son travail à ce titre eut une incidence importante sur le petit village en difficulté qu’était alors Sydney : les fréquentes visites de bateaux français profitèrent grandement aux commerçants et aux agriculteurs locaux. Vers les années 1850, Bourinot figurait parmi les citoyens de premier plan de l’endroit. Au début des années 1860, Richard John Uniacke (petit-fils de l’homme politique Richard John Uniacke*) nota que sa maison avec vue sur le port – où l’on hissait un drapeau tricolore chaque fois qu’un navire français arrivait – était l’une des « demeures privées les plus ostentatoires » de Sydney. Bourinot devint agent d’assurance maritime à la Lloyd’s of London en 1863 et, à un moment donné, servit en qualité de lieutenant-colonel du 1er régiment de milice du Cap-Breton.

Bourinot encouragea énergiquement le développement économique du Cap-Breton, que le gouvernement provincial avait largement négligé depuis son annexion en 1820. Il compta parmi les premiers chefs d’entreprise à reconnaître l’importance des vastes gisements de charbon de l’île pour l’industrie, les bateaux à vapeur et les chemins de fer. En 1851, il se joignit à des hommes d’affaires locaux pour promouvoir Sydney à titre de port libre de glaces susceptible de combler les besoins de l’European and North American Railway [V. John Alfred Poor*] ; le groupe ne connut pas le succès espéré. Le traité de réciprocité de 1854 et la fin, quatre ans plus tard, du monopole de la General Mining Association sur les bassins de charbon du Cap-Breton stimulèrent extraordinairement la croissance de l’industrie houillère. Bourinot aida probablement son fils Marshall à obtenir les droits de la future mine Block House, propriété de l’un des plus grands producteurs de la région.

Élu à l’Assemblée législative en 1859 comme conservateur, Bourinot n’en demeurait pas moins principalement loyal au Cap-Breton plutôt qu’au parti. À sa réélection par acclamation en 1863, il jura qu’il « n’appuierait jamais aucun gouvernement qui refuserait d’exercer cette justice […] à laquelle le comté du Cap-Breton [avait] droit, [que ce soit pour] sa population ou la richesse de ses ressources ». Cette position se refléterait dans son attitude face à la confédération. En 1861, il avait soutenu l’appel de Joseph Howe* en faveur d’une union avec les autres colonies Maritimes, voire avec le Canada, parce que, dit-il trois ans plus tard : « Je trouvais qu’il valait mieux être un appendice du Canada que de la Nouvelle-Écosse, afin d’obtenir peut-être ainsi un traitement plus juste que [celui que] nous avons reçu de la Nouvelle-Écosse dans le passé. »

Néanmoins, en 1865, quand le premier ministre Charles Tupper* présenta les modalités de la confédération convenues à la conférence de Québec l’année précédente, Bourinot s’y opposa. Il croyait que la confédération ne profiterait pas économiquement à la Nouvelle-Écosse, puisque le traité de réciprocité de 1854 avait fait des États-Unis le plus grand marché pour ses deux principaux produits d’exportation : le poisson et le charbon. Il craignait également que la représentation de la province au Parlement soit trop faible pour lui procurer une quelconque influence. Son avis se fondait sur son expérience amère à l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse, où « aucun député du Cap-Breton n’[avait] pu pendant des années élever la voix au nom de cette île sans être accueilli par des ricanements, à supposer qu’il [ait été] entendu tout court ».

La situation changea quand les États-Unis mirent fin au traité de réciprocité, en mars 1866, et que les fenians tentèrent d’attaquer le Nouveau-Brunswick en avril. Le Cap-Breton eut soudainement besoin d’un nouveau marché pour son charbon, et la Nouvelle-Écosse demanda une aide militaire que la Grande-Bretagne se montra réticente à lui fournir. La confédération sembla alors plus attrayante, d’autant plus que les résolutions de Québec promettaient un financement fédéral pour construire le chemin de fer Intercolonial [V. Walter M. Buck]. Quand le jeune représentant du comté de Richmond, William Miller, proposa d’approuver la confédération, pourvu qu’on modifie ses conditions au cours d’une conférence ultérieure à Londres, Bourinot et quatre des sept autres députés du Cap-Breton l’appuyèrent, tout comme une majorité satisfaisante des membres de l’Assemblée législative.

En 1867, Bourinot affirma qu’il avait pris sa décision après « avoir lu attentivement que les opinions des hommes les plus intelligents d’Angleterre étaient favorables à la confédération ». Il connaissait aussi la popularité du projet au Cap-Breton. Il subit de plus l’influence de son fils aîné, John George Bourinot*, dont le journal à Halifax, l’Evening Reporter, préconisait fortement l’union avec le Canada. Plus fondamentalement, en 1866, l’appui de John Bourinot à la confédération traduisait sa conviction profonde que le Cap-Breton était destiné à devenir le centre industriel du nouveau dominion parce que se trouveraient là l’essentiel de son charbon et d’excellents ports (à Sydney et à Louisbourg). Le Cap-Breton, qui faisait alors figure d’« appendice insignifiant de la Nouvelle-Écosse », se transformerait en « une partie intégrante importante de la nationalité ».

Comme Bourinot compta parmi les premiers sénateurs nommés pour la Nouvelle-Écosse, certaines personnes conclurent naturellement qu’il avait vendu son vote, mais aucune preuve n’étaye cette allégation. (De plus, il ne faisait pas partie des premiers choix de Tupper et avait déjà soumis son vote avant de se voir offrir le siège.) Bourinot se réjouit de cette affectation, car il croyait qu’elle lui permettrait de défendre les intérêts du Cap-Breton au centre même du pouvoir. Durant huit ans, il promut l’industrie houillère de l’île, l’élargissement du canal de St Peter (pour donner aux navires de haute mer l’accès au lac Bras d’Or) et, de façon un peu chimérique, le potentiel de Louisbourg pour remplacer Halifax comme principal port atlantique du Canada. Il n’accomplit que très peu de choses et finit par déchanter. En février 1875, il déclara au Sénat qu’il était « tristement déçu […] que justice n’ait pas été rendue, [qu’]aucun ouvrage public d’importance […] n’ait encore été entrepris », et que le Cap-Breton « n’ait reçu qu’une partie minime de l’attention que le gouvernement s’était engagé à lui accorder avant la confédération ». Par la suite, il limita ses activités au Sénat à de petits travaux de comité.

Bourinot semble avoir mieux réussi à faire avancer la carrière de son fils John George. Il avait probablement contribué à sa nomination au poste de greffier anglais au Sénat en 1869 (pour lequel ses compétences en sténographie et son appui à la Confédération le qualifiaient bien) et à celui de greffier à la Chambre des communes 13 ans plus tard. John George deviendrait un expert international en matière de procédure parlementaire et de droit constitutionnel, un historien populaire et respecté, et le premier secrétaire honoraire de la Société royale du Canada.

Le 18 janvier 1884, John Bourinot se trouvait à Ottawa lorsqu’il subit une attaque de paralysie. Il mourut trois jours plus tard. Le sénateur Robert Barry Dickey, son collègue de longue date, reconnut légitimement que sa quête de « justice pour le Cap-Breton semble avoir été le thème central de sa vie parlementaire ». Quant au leader conservateur au Sénat, sir Alexander Campbell*, il se contenta de le qualifier de « membre utile ».

Bibliothèque et Arch. Canada (Ottawa), R12555-1-6 (fonds sir Charles Tupper, papiers politiques).— Cape Breton Univ., Beaton Instit. (Sydney, N.-É.), MG 12.16 (Bourinot family fonds).— N.S. Arch. (Halifax), MG 1, vol. 145–149 (J. G. Bourinot fonds), family scrapbooks.— Halifax Evening Reporter, 9 mai 1863.— M. A. Banks, Sir John George Bourinot, Victorian Canadian : his life, times, and legacy (Montréal et Kingston, Ontario, 2001).— J. G. Bourinot, Confederation of the provinces of British North America (Halifax, 1866).— R. H. Campbell, « Confederation in Nova Scotia to 1870 » (mémoire de m.a., Dalhousie Univ., Halifax, 1939).— Canada, Sénat, Debates, 1875 : 24, 50, 220 ; 1884 : 33.— Margaret Conrad, At the ocean’s edge : a history of Nova Scotia to confederation (Toronto et Buffalo, N.Y., 2020).— Donald Nerbas, « Empire, colonial enterprise, and speculation : Cape Breton’s coal boom of the 1860s », Journal of Imperial and Commonwealth Hist. (Londres), 46 (2018) : 1067–1095.— N.-É., House of Assembly, Debates and proc., 1864 : 110 ; 1866 : 305 ; 1867 : 3–4.— Robert Pichette, « Jean Bourinot et la présence de la France au Canada atlantique au xixe siècle », dans Essays in French colonial history : proceedings of the 21st annual meeting of the French Colonial Historical Society (East Lansing, Mich., 1997), 195–212.— Standard dict. of Canadian biog. (Roberts et Tunnell), vol. 1.— B. D. Tennyson, « Economic nationalism, confederation and Nova Scotia », dans The causes of Canadian confederation, Ged Martin, édit. (Fredericton, 1990) ; « Economic nationalism and confederation : a case study in Cape Breton », Acadiensis, 2 (1972–1973), no 1: 39–53 ; « John George Bourinot, m.h.a. and senator », dans Essays in Cape Breton history, B. D. Tennyson, édit. (Windsor, N.-É., 1973), 35–48.— [R. J. Uniacke et al.], Uniacke’s Sketches of Cape Breton and other papers relating to Cape Breton Island, C. B. Fergusson, édit. (Halifax, 1958).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Brian Douglas Tennyson, « BOURINOT, JOHN », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 11, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 9 févr. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/bourinot_john_11F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/bourinot_john_11F.html |

| Auteur de l'article: | Brian Douglas Tennyson |

| Titre de l'article: | BOURINOT, JOHN |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 11 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1982 |

| Année de la révision: | 2025 |

| Date de consultation: | 9 févr. 2026 |