![[Dollard des Ormeaux] [graphic material]. Titre original : [Dollard des Ormeaux] [graphic material].](/bioimages/w600.360.jpg)

Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 2267427

DOLLARD DES ORMEAUX, ADAM – nommé Daulat dans l’acte de décès et Daulac par quelques historiens –, soldat, « commandant en la garnison du fort de Ville-Marie », né en 1635, tué par les Iroquois au Long-Sault en mai 1660.

On ne connaît rien de l’activité de Dollard antérieure à son arrivée au Canada, sinon qu’« il avait eu quelques commandements dans les armées de France ». Venu à Montréal comme volontaire, très probablement en 1658, il y poursuivit sa carrière militaire. En 1659 et 1660, il était qualifié « officier » ou « commandant en la garnison du fort de Ville-Marie », titre qu’il partageait avec Pierre Picoté de Belestre. On ignore du reste quelle était sa responsabilité particulière. Dollard songeait peut-être à s’établir. À la fin de 1659, Chomedey de Maisonneuve lui donna une terre de 30 arpents. En 1661, on estimait à 79# 10s. la somme que Dollard avait consacrée « À faire Travailler sur lad. Concession », « pour Cinquante Trois journées d’homme ».

À Montréal, Dollard jouissait d’une excellente réputation. Les témoignages directs, il est vrai, en sont peu nombreux : la Relation le dit « homme de mise et de conduite » ; et Dollier de Casson*, « garçon de cœur et de famille ». Mais Dollard avait mérité la confiance du gouverneur et l’estime de ses concitoyens. À qui connaît le climat social et religieux de Ville-Marie en 1660, faut-il meilleure recommandation ? Il eût été impensable, par exemple, que Maisonneuve promût commandant de la garnison un officier dont la conduite n’eût pas été irréprochable. Lambert Closse l’eût-il choisi pour parrain de sa fille Élisabeth (3 octobre 1658) ; eût-on, vingt fois, réclamé sa présence comme témoin lors de la signature, devant Bénigne Basset, de conventions de toutes sortes, si Dollard n’avait été un homme parfaitement honorable ? Maisonneuve, enfin, l’eût-il laissé partir pour le Long-Sault, en avril 1660, s’il n’avait eu en lui la plus entière confiance ?

Certes, on a beaucoup médit de Dollard, voleur de fourrures et forte tête. Ces accusations, toutefois, ne s’appuient sur aucune preuve documentaire et sont de surcroît contredites par les faits. Mais la tentation était belle d’épiloguer : Dollard « eüt été bien aise de se pouvoir distinguer, écrit Dollier de Casson, pour que cela pût lui servir à cause de quelque affaire qu’on disait lui être arrivée en France ». Quelles étaient la nature et la gravité de cette « affaire » ? Nous n’en savons rien. Il serait peu raisonnable d’échafauder des hypothèses sur une donnée aussi fragile et qui a tout l’air de on-dit. Qu’il suffise de constater que Dollard menait, à Montréal, une vie rangée et qu’il était bien vu de ses supérieurs et de ses concitoyens.

Voilà donc cet homme qui, au printemps de 1660, prenait la tête d’une expédition vers l’Outaouais. Ses 16 compagnons étaient tous, comme lui, célibataires et Montréalistes. Huit d’entre eux étaient débarqués à Ville-Marie en 1653 : Jacques Brassier, 25 ans ; François Crusson, dit Pilote, 24 ans ; René Doussin, 30 ans, meunier et soldat ; Nicolas Josselin, 25 ans, originaire de Solesmes, en Normandie ; Jean Lecompte, 26 ans, bêcheur et bûcheron, de la paroisse de Chamiré-en-Charnie, au Maine ; Étienne Robin, dit Des Forges, 27 ans ; Jean Tavernier de La Forest, dit La Lochetière, 28 ans, armurier, originaire de Roëzé, dans le Maine ; et Jean Valets, 27 ans, laboureur, de la paroisse de Thorie (al. Teillé), au Maine. Les huit autres étaient arrivés en 1658 ou peu avant : Christophe Augier, dit Desjardins, 26 ans ; Jacques Boisseau, dit Cognac, 23 ans ; Alonié Delestre, l’aîné des Dix-Sept, âgé de 31 ans, chaufournier ; Simon Grenet, 25 ans ; Roland Hébert, dit Larivière, 27 ans ; Robert Jurie, 24 ans ; Louis Martin, le cadet du groupe, âgé de 21 ans, vacher ; et Nicolas Tiblemont, 25 ans, serrurier.

Du fait d’armes de 1660, il existe une version traditionnelle, bien que relativement récente. Au xviie siècle, le souvenir de Dollard et de la défense du Long-Sault s’était vite perdu. Près de deux siècles durant, à l’exception du jésuite Charlevoix* et de François-Xavier Garneau*, qui lui consacrèrent chacun un bref paragraphe, historiens et chroniqueurs ignorèrent cet épisode de la guerre iroquoise. Ce n’est qu’au xixe siècle, à la suite de la découverte du manuscrit de l’Histoire du Montréal de Dollier de Casson, que les abbés Jean-Baptiste Ferland et Étienne-Michel Faillon firent du combat de 1660 des récits circonstanciés où l’émotion et la grandiloquence – chez Faillon particulièrement – n’étaient pas absentes. Dollard et ses compagnons, « qu’on était tenté de vénérer comme des martyrs de la foi » (Ferland), marchaient sciemment à la mort pour sauver la religion et la patrie. Du coup, les Dix-Sept prenaient stature de héros nationaux : « Ces braves firent [...] le plus beau fait d’armes dont il soit parlé dans l’histoire moderne » ; bien plus, « dans les histoires des Grecs et des Romains, rien n’est comparable à l’action de ces braves » qui « ont sacrifié leur vie pour les motifs purs de la foi » (Faillon).

C’est dans cette perspective patriotique et religieuse que Ferland et Faillon présentèrent l’événement de 1660. Les Iroquois « ayant mis en marche une grande armée et pris la résolution de détruire tout ce qu’il y avait de Français au Canada », Dollard « conçut [...] le généreux dessein d’aller [...] à la rencontre de cette armée » afin « d’inspirer de l’épouvante aux Iroquois par une résolution si audacieuse et une mort si héroïque ». « Pour n’être empêchés par aucune considération d’aller affronter généreusement la mort, [Dollard et ses compagnons] font chacun leur testament, s’approchent religieusement des sacrements de Pénitence et d’Eucharistie, et en présence des saints autels, s’engagent par un serment solennel à ne demander et à n’accepter aucun quartier, et à combattre jusqu’à leur dernier souffle de vie. » Dollard et les siens remontèrent l’Outaouais jusqu’au pied du Long-Sault, où les rejoignit un parti de 40 Hurons et de 4 Algonquins. À peine eurent-ils le temps de mettre en état un vieux fortin abandonné que 300 Iroquois firent irruption sur la rivière. C’était l’avant-garde d’un corps d’armée en route pour les îles du Richelieu où 500 guerriers les attendaient pour attaquer en force la colonie. Plusieurs fois repoussé avec des pertes sévères, l’ennemi se résolut à appeler au secours l’armée du Richelieu, qui arriva le cinquième jour. Malgré la trahison des Hurons qui, à l’exception de leur chef, Annaotaha, passèrent tous dans le camp iroquois, Dollard et ses hommes se défendirent vaillamment, trois jours encore, contre 800 assiégeants. Ayant épuisé leurs munitions et leurs forces, il cédèrent enfin sous le nombre. Du côté français, il n’y eut de survivants que quelques Hurons transfuges. Un tiers, dit-on, de l’armée iroquoise aurait péri dans ce combat : « Au moins est-il certain que le nombre des morts fut très considérable, et même si excessif, que les Iroquois, épouvantés d’une défense si meurtrière pour eux de la part des dix-sept Français, abandonnèrent leur entreprise. [...] Ils firent entre eux ce raisonnement, dont tous demeurèrent d’accord : « Si dix-sept Français, n’ayant pour toute défense qu’un misérable réduit qu’ils ont trouvé par hasard, ont tué un si grand nombre de nos guerriers, comment serions-nous donc traités par eux si nous allions les attaquer dans des maisons de pierres, disposées pour se défendre, et où des hommes de pareil courage se seraient réunis ? » Ils se retirèrent donc en leur pays. « Ainsi le dévouement héroïque du brave Dollard [...] et de ses compagnons sauva, dans cette circonstance, le Canada entier ». Tel est, en résumé, le récit de Faillon, guère différent du reste de celui, un peu plus sobre, de Ferland.

Pendant longtemps, les historiens – l’abbé Rousseau, Parkman, Sulte, Mgr Tanguay – se rallièrent à la thèse de Ferland et de Faillon. Une seule voix discordante s’éleva, qu’on feignit de ne point entendre : celle de l’historien William Kingsford, qui s’efforçait de ramener l’« exploit » à de plus réalistes proportions.

En 1912 et 1913, dans The Canadian Antiquarian and Numismatic Journal, É.-Z. Massicotte publiait de nombreux documents inédits sur Dollard et ses compagnons : pièces notariées, testaments, acte de décès des Dix-Sept, inventaires de biens, etc. C’était, depuis 50 ans, la contribution la plus importante à l’historiographie de l’affaire Dollard. Malheureusement, Massicotte lui-même ne sut pas exploiter cette richesse : bien qu’il rectifiât certaines affirmations de Ferland et de Faillon, il ne s’éloigna pas de leur interprétation des faits. En 1920, le Comité pour le Monument de Dollard Des Ormeaux rééditait les articles de Massicotte sous la forme d’une plaquette préfacée par Ægidius Fauteux. La même année, et pour la première fois depuis Kingsford, un historien osa s’attaquer à la thèse traditionnelle sur Dollard. Dans la recension qu’il fit de la plaquette de Massicotte, Gustave Lanctot montra, en s’appuyant sur les documents qui y étaient présentés – et qui avaient manqué à Kingsford pour l’établissement de sa preuve –, que Dollard et ses compagnons ne croyaient pas aller à une mort certaine, qu’ils ignoraient l’imminence d’une invasion iroquoise et qu’ils n’étaient pas, par conséquent, les sacrifiés volontaires qu’on avait voulu voir en eux. En dépit de la nouveauté et de la hardiesse de ces affirmations, l’article de Lanctot n’eut pas de répercussions immédiates. Mais, dans certains milieux, Dollard – que des campagnes publicitaires avaient mis à la mode – était déjà sujet de discussions.

Brusquement, en 1932, un historien mit le feu aux poudres. Dans une conférence, le professeur E. R. Adair, de l’université McGill, soutenait que Dollard n’avait pas sauvé la Nouvelle-France, qu’il était un jeune ambitieux désireux de refaire sa réputation (« to regain a lost reputation ») et qui ne réussit qu’à exaspérer l’ardeur belliqueuse des Iroquois ; sans compter, ajoutait l’historien, que Dollard ignorait le projet d’invasion de la colonie et qu’il était fort mal préparé à affronter l’ennemi ; bref, Dollard fit plus de mal que de bien. Les journaux du 21 mars 1932 donnèrent un résumé de cette conférence. Une vive polémique s’ensuivit. L’historien William H. Atherton (26 mars) et Émile Vaillancourt (29 mars) se portèrent à la défense de la thèse traditionnelle ; le 2 avril, Adair réfutait les arguments de Vaillancourt, qui répliqua cinq jours plus tard ; le 8 avril, Adair répondait brièvement à Vaillancourt et refusait de poursuivre le débat en annonçant la parution prochaine du texte de sa conférence dans The Canadian Historical Review. Les 7 et 11 mai, l’abbé Lionel Groulx signait, dans le Devoir, une longue étude, Le dossier de Dollard, qui devint en quelque sorte la bible des partisans de l’interprétation traditionnelle. En juin, The Canadian Historical Review publiait, outre l’article d’Adair, une réponse de Gustave Lanctot. Engagée dans les journaux, poursuivie dans les revues spécialisées et, bientôt, à la radio et à la télévision, la polémique, 30 ans après, durait encore. Peu d’historiens, un jour ou l’autre, n’en ont attisé la flamme ; mais, phénomène qui mérite d’être signalé, à cette époque, le public – et la jeune génération surtout – est entré dans le débat qui, depuis longtemps, n’était plus la chasse gardée des historiens.

Le débat ayant été porté sur la place publique et Dollard livré à la passion populaire, il arrive que les historiens, en plus d’avoir à réfuter les opinions de leurs collègues, doivent prêter l’oreille aux rumeurs et répondre à des accusations souvent fantaisistes ; des préoccupations idéologiques s’étant immiscées dans la controverse, il arrive de plus que certains prennent le chemin glissant de l’histoire « engagée ». Ces facteurs créent, autour de l’affaire Dollard, un climat de tension et de méfiance peu propice à l’examen attentif des sources, auxquelles il est nécessaire de revenir pour donner au combat du Long-Sault ses justes dimensions.

Il faut donc reprendre, point par point, le récit traditionnel et, par une analyse patiente et objective des sources, tenter de faire la lumière sur cet épisode de la guerre iroquoise, sans entrer pour autant dans les virulentes polémiques et les âpres débats auxquels il a donné lieu au moins jusqu’au milieu des années 1960.

Le but de l’expédition du Long-Sault, voilà bien l’aspect le plus difficile et le plus discuté de l’affaire Dollard. Les Dix-Sept savaient-ils qu’une armée iroquoise s’apprêtait à envahir la colonie ; marchaient-ils, sacrifiés volontaires, à la rencontre de l’ennemi ? Et si, par hasard, ils ignoraient le projet des Iroquois, quel objectif poursuivaient-ils ?

Aucune des sources de l’affaire Dollard ne dit, même implicitement, que les Dix-Sept connaissaient la venue imminente de l’armée ennemie. L’année précédente, il est vrai, des bruits peu rassurants avaient couru, dont Marie de l’Incarnation [V. Guyart] se fit l’écho : « l’on a appris d’un Huron qui les a quittés, [que les Iroquois] préparent une puissante armée pour venir enlever nos nouveaux chrétiens, et comme je crois, autant de Français qu’ils pourront. » Le père Jérôme Lalemant précisait que les ennemis se disposaient à « inonder sur [la Nouvelle-France] avec une armée au plus tard le Printemps prochain ». Ces rumeurs d’invasion n’étaient pas nouvelles dans la colonie. Elles se faisaient entendre chaque année. Aussi y croyait-on plus ou moins : « L’on dit bien, écrivait en 1659 Marie de l’Incarnation, qu’une armée des ennemis se prépare pour venir ici ; [...] si les affaires étaient en hasard, je serais la première à vous en donner avis [...], mais grâces à Dieu, nous ne voyons et ne croyons pas que cela arrive. » Les premiers moments d’angoisse passés, on oublia vite ces troublantes perspectives ; au printemps de 1660, témoigne encore l’ursuline, « personne n’était sur ses gardes, ni même en soupçon que les ennemis dussent venir ». On en a la preuve dans le branle-bas qui suivit à Québec l’annonce, peu après le 15 mai, de l’arrivée toute prochaine de l’armée iroquoise. « Je vous laisse à penser si cette nouvelle nous surprit », écrira le 25 juin Marie de l’Incarnation. Donc, le 15 mai encore, personne ne soupçonnait le danger qui menaçait la colonie ; à cette date, Dollard et ses compagnons, qui avaient quitté Montréal un mois plus tôt, étaient probablement déjà morts.

Avant de partir, selon Dollier de Casson, les Dix-Sept dictèrent « tous leurs testaments », se confessèrent, communièrent, « firent un pacte de ne point demander quartier et se jurèrent fidélité sur ce point ». Bien à tort, plusieurs ont vu dans ces préliminaires une preuve supplémentaire que Dollard et ses compagnons allaient sciemment vers une mort certaine. D’abord, tous ne firent point leur testament. Seuls Tavernier et Valets eurent cette prudence. Et encore, le fait de dicter ses dernières volontés n’implique pas nécessairement que l’on sait sa mort prochaine. Tavernier du reste précise que son testament vaudra s’il meurt au cours de l’expédition de 1660, mais « sera cassé et de nulle valeur » s’il en revient ; Valets, de même, teste « en Cas qu’il Vienne faute à sa personne en Ced. Voiage et au’es qu’il pourroit faire cy apres ». Tous deux s’engageaient dans une aventure périlleuse. Ils avaient raison – et c’est une habitude que prendront plus tard de nombreux coureurs de bois – de mettre ordre à leurs affaires avant de sauter dans leur canot. C’était l’époque, ne l’oublions pas, où presque personne, en France, n’entreprenait un voyage hors de sa province sans d’abord signer son testament. De même était-il normal, dans le climat religieux de la colonie, de passer par l’église avant de s’éloigner, pour plusieurs semaines, des centres habités. Racontant un autre fait d’armes, l’annaliste de l’Hôtel-Dieu de Québec écrivait : « Ils partirent après s’être bien confesséz, car alors on n’alloit point au combat sans cette précaution. »

Le fait de se « jurer fidélité », cependant, paraîtra peut-être moins courant. Mais il faut noter que plusieurs historiens, Faillon en tête, ont exagéré la portée de cette convention : « en présence des saints autels, ils s’engagent par un serment solennel à ne demander et à n’accepter aucun quartier, et à combattre jusqu’à leur dernier souffle de vie » (Faillon). Pourtant, Dollier de Casson s’était contenté d’écrire : « ils firent un pacte de ne point demander quartier et se jurèrent fidélité sur ce point ». Dépouillé de toute amplification, ce geste n’est pas aussi extraordinaire qu’on l’a parfois jugé. Qu’un groupe de jeunes gens, à la veille de se lancer dans une entreprise longue et dangereuse, se donnent leur parole d’en respecter les buts et de se soutenir mutuellement, rien ne semblera plus naturel. C’était en quelque sorte un contrat verbal d’association entre les Dix-Sept, comme il en existe du reste, écrits et notariés, dans les archives du Régime français.

Rien, jusqu’ici, ne permet de croire que Dollard et les siens connaissaient la menace d’une armée d’invasion qu’ils auraient résolu d’arrêter. Resterait-il des doutes qu’un argument les lèverait d’emblée. Les documents – tous postérieurs au départ de Dollard – établissent que les Iroquois groupaient leurs guerriers du côté du Richelieu. Les ennemis, écrit Marie de l’Incarnation, « avaient leur rendez-vous à la Roche-Percée proche de Montréal, où quatre cents autres devaient venir les joindre pour [...] ensuite tous ensemble fondre sur Québec. [...] On a su depuis qu’ils étaient à Richelieu, attendant le temps et la commodité de nous perdre tous... » Chaumonot, la Relation et Casson confirment ce renseignement: les Iroquois étaient « aux îles de Richelieu », où ils avaient « coutume, selon d’Argenson [Voyer*], de faire leur chasse et l’assemblée de leur armée ». Au printemps de 1660, les Iroquois concentraient donc leurs forces dans les îles du Richelieu ; pourquoi, s’il sait la présence des ennemis et s’il brûle d’aller à leur rencontre, Dollard se tourne-t-il vers l’Outaouais – exactement dans la direction opposée ?

Sur l’objectif de l’expédition, les sources présentent des témoignages concordants. Le père Chaumonot, dont le récit fut reproduit textuellement par Marie de l’Incarnation dans une lettre à son fils du 25 juin 1660, écrit : « Dès le mois d’avril 1660, dix-sept braves Français volontaires de Montréal, prirent le dessein de se hasarder pour aller faire quelque embuscade aux Iroquois... » La Relation de 1659–1660 corrobore cette affirmation : « Quarante de nos Hurons [...] partirent de Québec sur la fin de l’hiver passé, pour aller à la petite guerre, & dresser des embusches aux Iroquois à leur retour de la chasse. [...] Estant arrivez en suite à Montréal, ils trouverent que dix-sept François [...] avoient desia lié partie dans le mesme dessein qu’eux... » Radisson* donne aussi une version tout à fait semblable : « Vous devez savoir que 17 Français prirent la décision avec quatre Algonquins de s’associer avec une soixantaine de Hurons pour aller et attendre les Iroquois dans le Passage au retour de la chasse avec leurs castors, espérant les battre et les anéantir facilement, étant dépourvus alors des choses nécessaires. Si l’un a son fusil, il n’a plus de poudre, et ainsi du reste. » [V. en bibliographie une note très importante sur les citations tirées des Voyages de Radisson.] Enfin, Dollier de Casson ne s’exprime pas autrement : « Sur la fin d’avril, M. d’Aulac [...] voulant faire ici quelque coup de main et digne de son courage, tâcha de débaucher 15 ou 16 Français [i.e. de leur faire quitter leurs occupations habituelles] afin de les mener en parti au dessus de cette Isle, ce qu’on n’avait pas encore osé tenter. » Les narrateurs du combat du Long-Sault auraient-ils omis de nous renseigner sur le dessein de Dollard, que nous aurions le témoignage de l’un des Dix-Sept : dans son testament, Jean Valets déclare qu’il est désireux d’« aller en party avec Lesr. Dollard, cour sur les petittes bandes hiroquoises et nos Ennemis... » Se peut-il souhaiter plus entière unanimité ?

Les documents établissent sans doute possible le caractère militaire de l’expédition du Long-Sault ; mais c’est une entreprise militaire à la mode amérindienne. La « petite guerre » consiste pour un « parti » – quelques dizaines d’hommes tout au plus – à « cour sur les petittes bandes » ennemies et à leur « dresser des embusches », dans le but de les « anéantir » ou de faire des prisonniers. Guerre de surprise essentiellement, où la patience et l’endurance doivent s’allier au courage et à la ruse ; guerre qui a ses exigences et ses lois. L’ennemi repéré, l’on se met à l’affût, attendant le moment de l’attaquer à l’improviste, si l’on est le plus fort ; si l’adversaire est supérieur en nombre, il est de règle de se dérober au combat. Véritable chasse au gibier humain, parfaitement adaptée aux forêts de la Nouvelle-France. Dollard partait pour la petite guerre ; mais il n’avait pas laissé au hasard le soin de tracer son itinéraire. Il pointa ses canots vers le Long-Sault, « passage infaillible [des Iroquois] au retour de leurs chasses ».

La guerre iroquoise, dont le combat du Long-Sault n’est qu’un douloureux épisode, était avant tout de caractère économique. Les Iroquois avaient besoin de fourrures et n’en trouvaient plus dans leurs propres territoires. Ils étaient donc forcés de chasser dans le Nord de l’Outaouais et dans la région des Grands Lacs. Ils y passaient généralement l’hiver, revenant au printemps par l’Outaouais. En 1671, le sulpicien Salignac de La Mothe-Fénelon décrivait ces migrations annuelles : « Les Iroquois chassent par petites bandes fort éloignées les unes des autres et dispersées sur une étendue de près de 150 lieues. Ils reviennent de chasse en petites troupes, très embarrassés de leur butin fait de fourrures et de viande. Ce qui donnerait grande facilité aux Français de les attendre sur le chemin avec des canots débarrassés de toutes choses et chargés seulement d’hommes et d’armes. » N’était-ce pas mettre en lumière, 11 ans après, le dessein de Dollard ? En 1660, il y avait 20 ans déjà que les Iroquois agissaient ainsi et personne ne l’ignorait en Nouvelle-France. « Au printemps, écrivait d’Argenson, les chasseurs [iroquois] ne sont point encore touts rassemblés et probablement ne sont pas beaucoup fournis de munitions de guerre parce qu’ils les ont employés dans leurs chasses de l’hiver... » On croirait lire Radisson : « Si l’un a son fusil, il n’a plus de poudre, et ainsi du reste. » C’est en partie pour profiter de cette dispersion et de ce dénuement des chasseurs iroquois que Dollard jeta son dévolu sur l’Outaouais et s’arrêta au pied du Long-Sault, où la manœuvre des canots, particulièrement difficile à cause des courants, mettrait l’ennemi à sa merci.

Sans nier tout à fait l’objectif militaire de l’expédition, certains historiens le subordonnent à un autre but : la « capture », les armes à la main, des « profitables fourrures » des Iroquois. Ils en veulent pour preuve le billet que Dollard signait à Montréal le 15 avril 1660 : « Jay soubzsigné confesse debvoir à Mr. ajean haubichon la somme de quarente cinq livres Plus trois livres que je luy promes Payer à mon retour... » Dollard s’engageait à acquitter cette dette à son retour, raisonne-t-on, parce qu’il était certain de rapporter des fourrures. À vrai dire, le billet autorise une présomption dans ce sens ; strictement, il n’en donne pas la preuve. Dollard, certes, ne pouvait ignorer que les canots iroquois seraient lourds de pelleteries ; il était normal et de bonne guerre qu’il rêvât d’un riche butin. Mais la quasi-certitude qu’il en fût ainsi n’autorise pas pour autant l’historien à faire de la cueillette des fourrures iroquoises le but premier de l’expédition. Ce serait aller à l’encontre de tous les témoignages contemporains.

Dollard du reste ne s’attendait pas à n’affronter que des chasseurs. La présence de guerriers sur l’Outaouais, à cette époque de l’année, était trop bien connue pour qu’il se berçât d’illusions. En quête de fourrures, les Iroquois avaient depuis longtemps imaginé d’intercepter les convois en route vers les factoreries du Saint-Laurent. Dissimulés dans les « passages », ils attendaient les canots, massacraient les équipages et raflaient les cargaisons. Plus d’une fois le blocus de l’Outaouais conduisit la Nouvelle-France à deux pas de la ruine. Le premier dans l’histoire de la colonie, Dollard se serait-il donné pour mission, en nettoyant les rives de l’Outaouais, d’assurer la libre navigation aux flottilles alliées ? Radisson, particulièrement intéressé à cette opération, l’affirme expressément : « Nos ennemis [les Iroquois] savaient que les voyageurs (nous qui étions montés aux Grands Lacs) étaient par là-bas et qu’ils ne manqueraient pas de descendre avec un parti, et que ce serait un brillant exploit et une action héroïque que de les anéantir tous, ce qui, par conséquent, jetterait la frayeur à la fois chez les Français et chez les Sauvages ; car les uns ne pouvaient pas vivre sans les autres, les uns offrant leurs commodités, les autres leurs castors ; de sorte que les Iroquois, en vue de nous attendre dans le passage, s’y donnèrent rendez-vous. Les Français [les Dix-Sept] et leurs compagnons [les 40 Hurons et les 4 Algonquins], voulant effrayer l’Iroquois et l’arrêter de venir en ces lieux si souvent avec assurance, résolurent de lui tendre un piège. »

Bien plus, il ne fait pas de doute que l’expédition de Dollard cherchait, entre autres objectifs, à protéger la descente des Outaouais – ou Nez-Percés – conduits par Radisson et Chouart Des Groseilliers. Seul le jésuite Chaumonot en parle, mais l’affirmation est sans détours : « un capitaine onnontageronon avança sans armes jusqu’à la portée de la voix pour demander quelles gens étaient dans le fort, et ce qu’ils venaient faire. On lui répond que ce sont des Français, Hurons et Algonquins [...] qui venaient au-devant des Nez-Percés. » Dans le contexte des faits rapportés plus haut, cette déclaration projette une lumière crue sur ce qui pourrait bien avoir été l’objectif ultime des Dix-Sept.

Son projet ayant reçu « l’approbation et l’agrément de ceux qui commandaient », Dollard consacra vraisemblablement une partie de l’hiver à se préparer, recrutant des volontaires et s’approvisionnant « pour tout l’été ». Lambert Closse, Charles Le Moyne et Pierre Picoté de Belestre auraient aimé se joindre à lui, si Dollard eût consenti à « différer son entreprise jusqu’après les semences » ; mais Dollard refusa, d’autant qu’il aurait dû céder « l’honneur du commandement ». Le départ fut fixé au 19 avril.

À peine les canots eurent-ils pris le large, au jour dit, que des clameurs se firent entendre à l’île Saint-Paul, en face de Montréal. S’y portant à la hâte, la troupe de Dollard força un parti d’Iroquois à se disperser dans les bois, trop tard cependant pour sauver les trois Français victimes de cette attaque : Nicolas Duval avait été tué et ses compagnons, Blaise Juillet et Mathurin Soulard, s’étaient noyés en tentant d’échapper à l’ennemi. Confisquant le canot iroquois, Dollard ramena à Ville-Marie le corps de Duval et assista probablement aux obsèques, le lendemain. Au second départ, l’expédition comptait un dix-septième volontaire qui, après avoir manqué à sa parole la veille, venait de se raviser.

Dollard était-il, dès le début de son voyage, accompagné des 40 Hurons et des 4 Algonquins qui combattraient à ses côtés ? Les narrations de Chaumonot et de Radisson le laissent croire, et la Relation l’affirme expressément ; Dollier de Casson, cependant, raconte que les Amérindiens ne rejoignirent les Français qu’au Long-Sault. Tout bien pesé, cette dernière hypothèse semble la plus probable. Elle expliquerait, d’une part, que ni Chaumonot ni l’auteur de la Relation, dont les informateurs furent quelques survivants hurons, n’aient parlé de l’incident de l’île Saint-Paul, auquel les Amérindiens n’auraient pas participé ; et, d’autre part, que les Dix-Sept, « peu habiles au canotage », aient été « 8 jours arrêtés au bout de cette Isle [Montréal] par un petit rapide qui y est ». Parti de Montréal le 20 avril, Dollard ne fut au Long-Sault que le 1er mai (Chaumonot). En dépit de la présence de glaçons sur la rivière et du fait que « leur marche se faisoit de nuit pour n’estre point découverts », il est certain qu’avec l’aide des habiles canotiers amérindiens les Français seraient arrivés à destination beaucoup plus tôt. Mais tout cela n’est qu’hypothèse, les documents se contredisant sur le moment où les Amérindiens joignirent le parti de Dollard.

Ayant atteint le pied du Long-Sault (1er mai), Dollard installa tant bien que mal sa troupe dans un fort abandonné que des Algonquins avaient construit, l’automne précédent, sur une petite hauteur. Le lendemain, dimanche, des éclaireurs aperçurent quelques Iroquois, venant à la découverte, qui prirent aussitôt la fuite. L’annonce de cette rencontre créa un certain émoi parmi les Hurons, dont l’un insista même pour que l’on retournât incontinent à Montréal ; on convint finalement de « faire le jour suivant une contre-palissade pour fortifier celle qu’ils avaient trouvée ». Mais l’ennemi, alerté par ses avant-coureurs, ne leur en donna pas le loisir : la « hache à la ceinture », « le fusil à la pointe du Canot & l’aviron à la main », 200 (al. 300) Onontagués débouchaient bientôt sur la rivière. « Surpris d’une si prompte et si reglée démarche », Dollard et ses hommes, abandonnant les préparatifs de leur repas, s’enfermèrent précipitamment dans le fort. De part et d’autre, la fusillade éclata, sans même que l’on eût le temps de se reconnaître.

Après quelques salves, un capitaine onontagué s’avança, sans armes, pour savoir « quelles gens étaient dans ce fort et ce qu’ils venaient faire ». « Des Français, Hurons et Algonquins au nombre de cent hommes, lui fut-il répondu, qui [viennent] au-devant des Nez-Percés. » L’Iroquois proposa alors une trêve, le temps de tenir conseil ; désireux de renforcer leur abri, les Français acceptèrent, à condition que l’ennemi se retirât de l’autre côté de la rivière. Mais, loin de gagner l’autre rive, les Iroquois se mirent à élever des palissades, cependant que les alliés s’employaient à se fortifier le plus possible.

Dollard et les siens n’avaient certes pas prévu pareille rencontre. Ils avaient espéré trouver, à l’ordinaire, de petites bandes éparses de chasseurs. Or, exceptionnellement, en 1660, les Iroquois s’étaient rassemblés sur l’Outaouais, au retour de la chasse, parce qu’ils avaient rendez-vous dans les îles du Richelieu avec 500 guerriers qui les attendaient pour se lancer à l’attaque de la colonie française. C’était donc à un corps de l’armée d’invasion que Dollard se heurtait. Il n’était pas au bout de ses surprises.

Les alliés n’avaient pas fini de fortifier leur abri que déjà les Iroquois montaient à l’assaut. Un feu nourri les contraignit vite à reculer en désordre, en abandonnant sur le terrain des morts et des blessés. Quelques Hurons bondirent hors de la palissade, coupèrent la tête d’un capitaine onontagué et « l’érigèrent en trophée au bout d’une pique sur la palissade ». Furieux, les Iroquois firent une seconde tentative, attaquant les alliés par derrière, semble-t-il, pour les mieux surprendre. Cette fois encore, ils furent si vigoureusement repoussés que, de l’aveu des Onontagués eux-mêmes, si les alliés « les eussent suivis les battant en queue, ils les eussent tous perdus ». Peut-être, en n’ordonnant pas une sortie, Dollard commit-il l’erreur qui lui coûta la victoire.

À la suite de ce deuxième échec, les Onontagués dépêchèrent un canot aux îles du Richelieu pour solliciter le secours des 500 Agniers et Onneiouts qui les y attendaient. Ce renfort n’arriva que le cinquième ou le septième jour. Entre-temps, bien retranchés derrière leurs palissades, les Iroquois exerçaient une surveillance constante sur le fort des alliés, faisant feu chaque fois que quelqu’un tentait d’en sortir. Enfermés dans leur étroit réduit comme dans un piège, manquant presque totalement d’eau parce qu’ils étaient sur une colline, les Français et leurs alliés se trouvèrent bientôt dans une situation extrêmement pénible : « Le froid, la puanteur, l’insomnie, la faim et la soif les fatiguaient plus que l’ennemi. La disette d’eau était si grande qu’ils ne pouvaient plus avaler la farine épaisse dons les gens de guerre ont coutume de se nourrir en ces extrémités. Ils trouvèrent un peu d’eau dans un trou de la palissade, mais étant partagée à peine en eurent-ils pour se rafraîchir la bouche. La jeunesse faisait de temps en temps quelques sorties par-dessus les pieux, car il n’y avait point de portes, pour aller quérir de l’eau à la rivière à la faveur de quantité de fusiliers qui repoussaient l’ennemi ; mais comme ils avaient perdu leurs grands vaisseaux [abandonnés sur la plage à l’arrivée des ennemis], ils n’en portaient que des petits qui ne pouvaient fournir à la nécessité de soixante personnes, tant pour le boire que pour la sagamité. » Au surplus, les Hurons et les Algonquins se targuant de répondre à chaque décharge ennemie, les munitions commençaient à manquer.

Telle était la situation précaire du parti de Dollard quand arrivèrent les 500 guerriers du Richelieu. Dès lors, il n’y avait plus à se faire d’illusions sur la tournure du combat. Aussi Annaotaha, le chef huron, proposa-t-il que, par le moyen d’un Onneiout « huronisé » de son groupe, l’on tentât d’obtenir « quelque bonne composition ». La suggestion acceptée, on chargea de présents l’Onneiout et deux Hurons « des plus considérables » et on les instruisit de ce qu’ils avaient à dire. Pendant que ces parlementaires se dirigeaient vers le camp ennemi, leurs compagnons d’armes faisaient des prières « pour recommander à Dieu l’issue de cette ambassade ». D’autre part, des Hurons « iroquoisés », qui faisaient partie de l’armée iroquoise, profitèrent de la trêve pour supplier leurs compatriotes du parti français d’abandonner un combat inégal pendant qu’il était encore temps, les assurant de l’accueil que leur réservaient les Iroquois. Plusieurs Hurons – 24 ou 30 – franchirent la barricade et passèrent dans l’autre camp. Espérant que la troupe entière déposerait les armes, des Iroquois s’approchèrent du fortin « à dessein de se saisir de ceux qui voudraient prendre la fuite ». Inquiétés par ce mouvement et peu confiants dans le résultat de l’ambassade, les Français ouvrirent le feu, renversant ceux qui s’étaient aventurés le plus près. Annaotaha reprocha vertement à ses compagnons leur précipitation : « Ah ! camarades vous avez tout gâté [...]. À présent que vous les avez aigris, ils vont se ruer sur nous d’une telle rage que sans doute nous sommes perdus. » Le chef huron avait raison : en rompant la trêve avant que les pourparlers n’eussent échoué, les Français venaient de commettre une deuxième erreur.

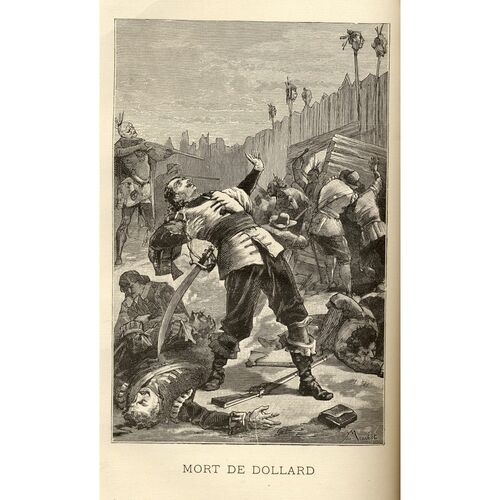

Ainsi que l’avait prévu Annaotaha, les Iroquois, exaspérés, se lancèrent à l’assaut du fortin. Accueillis par une grêle de plombs, ils ne tardèrent pas à revenir, protégés de « mantelets [faits] de trois buches liées coste à coste, qui les couvroient depuis le haut de la teste jusqu’à la moitié des cuisses ». S’abritant derrière ces boucliers de fortune, plusieurs purent s’approcher de la palissade et se glisser « au-dessous des canonnières », où ils travaillaient à ouvrir des brèches. Conscients de ce nouveau danger, les Français « [démontèrent] deux canons de pistolets qu’ils [remplirent] jusqu’au goulet », y allumant une mèche, et s’en servirent comme de grenades, mais sans grands résultats. Ils songèrent alors à utiliser, de la même façon, un baril de poudre qui, heurtant un obstacle (haut de la palissade ou branche d’arbre), retomba en explosant à l’intérieur du fort. Profitant de cet accident, les Iroquois se saisirent des meurtrières et tirèrent de l’extérieur sur tout ce qui bougeait dans le réduit des Français. Un de ces derniers, « voiant que tout estoit perdu, & s’estant aperceu que plusieurs de ses compagnons blessez à mort vivoient encore, [...] les acheva à grands coups de haches, pour les delivrer, par cette inhumaine misericorde, des feux des Iroquois. » Quand l’ennemi pénétra dans le fort, il n’y trouva vivants que cinq Français et quatre Hurons.

D’après Chaumonot, le combat du Long-Sault fut engagé le 2 mai ; il aurait duré sept jours selon Radisson et Chaumonot, huit selon Dollier de Casson et dix selon la Relation. Dollard et ses compagnons, si l’on excepte les cinq survivants tombés aux mains des ennemis, auraient donc péri entre le 9 et le 12 mai 1660. Un des prisonniers français fut torturé sur les lieux mêmes du combat ; les quatre autres, distribués entre les Agniers, les Onneiouts et les Onontagués, subirent le même sort un peu plus tard. Le 25 mai, à Montréal, Bénigne Basset procédait à l’inventaire des biens de Jacques Boisseau et, le lendemain, de René Doussin et de Jean Valets. Le 3 juin, l’abbé Souart rédigeait l’acte de décès des Dix-Sept. La nouvelle du désastre arriva à Québec le 8 juin, « sur la minuit ».

Ce ne fut que le 6 novembre 1660 que Basset procéda à l’inventaire après décès de Dollard. Les biens, peu nombreux, furent estimés à 38# 10s. ; les dettes, à 32# 10s. ; toutefois, divers billets signés par Dollard et non inventoriés portent le passif à 119# 10s. À l’actif du défunt, il faudrait ajouter la somme de 79# 10s. qu’il avait consacrée à la mise en valeur de sa concession. Le 2 mai 1661, cette terre fut concédée par Maisonneuve à Pierre Picoté de Belestre, à condition qu’il remboursât à la succession de Dollard les 79# 10s. mentionnées plus haut. Les biens de Dollard furent mis à l’enchère le 13 novembre 1661. La vente de 9 des 14 articles offerts rapporta 40# 12s.

Par leur résistance et leur mort au Long-Sault, Dollard et ses compagnons ont-ils sauvé la Nouvelle-France ? Les avis sont partagés, parce qu’on ne s’est pas entendu sur l’expression sauver la Nouvelle-France. Si on l’emploie dans son sens absolu et si on affirme que Dollard a épargné à la colonie une destruction certaine et qu’il a définitivement maté les Iroquois, il est évident que les Dix-Sept n’ont pas sauvé la Nouvelle-France ; mais si on donne à cette expression une signification relative et si on affirme que, dans cette circonstance particulière, Dollard a momentanément détourné de la colonie une grave menace, il ne fait pas de doute que les Dix-Sept aient sauvé la Nouvelle-France. Il faudrait ajouter, néanmoins, qu’ils l’ont fait d’une façon involontaire et par hasard, puisqu’ils n’avaient pas prévu de rencontrer sur l’Outaouais un corps de l’armée d’invasion dont ils ignoraient l’existence.

Mais encore, si Dollard a sauvé – même involontairement – la Nouvelle-France, faut-il en donner la véritable raison. Dollier de Casson rapporte que les Français « avaient tué tant de gens que les ennemis se servaient de leurs corps pour monter et passer par dessus la palissade du fort ». Aussi les Iroquois, saisis de frayeur, se seraient-ils dit : « Si 17 Français nous ont traités de la sorte dans un si chétif endroit, comme serons-nous traités lorsqu’il faudra attaquer une bonne maison où plusieurs de tels gens se seront ramassés, il ne faut pas être assez fous pour y aller, ce serait nous faire périr tous ; retirons-nous. » Ainsi, selon le sulpicien, les Iroquois auraient abandonné leur projet d’invasion à cause de la terreur que leur auraient inspirée la vigoureuse défense des Dix-Sept et le nombre très considérable de leurs propres morts.

Les pertes iroquoises furent-elles aussi importantes que le prétendent Dollier de Casson et Vachon* de Belmont, lequel écrit que « les ennemis perdirent le tiers de leur nombre » ? Certainement pas. D’une part, les Amérindiens ne se laissaient pas facilement tuer des guerriers, fuyant sans hésitation et sans honte un combat trop coûteux ou cherchant à obtenir « quelque bonne composition ». Les Iroquois n’auraient pas agi autrement au Long-Sault. D’autre part, ils ne firent que trois ou quatre assauts contre le fortin. Le reste du temps, bien abrités derrière leurs palissades, ils attendaient l’arrivée des guerriers du Richelieu, se contentant de surveiller le fort des alliés pour les empêcher d’en sortir. Pour ces raisons, il semble impossible que le nombre de leurs morts ait été très élevé.

Radisson a bien dit qu’il tenait « pour certain que les Iroquois perdirent beaucoup d’hommes » ; mais c’est là une simple opinion qu’il faut du reste interpréter en se demandant ce que signifiait, à cette époque, perdre « beaucoup d’hommes ». Deux documents relatifs à l’affaire Dollard permettent de fixer un ordre de grandeur : la Relation de 1660 et un rapport hollandais daté du fort Orange le 15 juin 1660. À la fin du combat, raconte la Relation, les Iroquois « font le partage de leurs captifs : deux François sont donnez aux Agnieronnons, deux aux Onnontagueronnons, le cinquiéme aux Onneioutheronnons, pour leur faire goûter à tous de la chair des François, & [...] les inviter à une sanglante guerre, pour venger la mort d’une vingtaine de leurs gens tuez en cette occasion. » Ce renseignement, le rédacteur de la Relation le tient de quelques Hurons survivants du Long-Sault. Dans le document hollandais, c’est la version des Iroquois eux-mêmes qu’on lira : « Il n’est rien arrivé de nouveau au sujet des sauvages ici, sauf que les Agniers et les Iroquois supérieurs, au nombre de six cents, ont attaqué un fort défendu par dix-sept Français et cent sauvages ; [...] ils ont perdu quatorze personnes tuées ; dix-neuf furent blessés. » Une vingtaine de morts, voilà un bilan beaucoup plus vraisemblable que l’hécatombe dont parlent Dollier de Casson et Vachon de Belmont.

Piètre connaisseur des Amérindiens, Dollier de Casson se trompe quand il impute à la terreur des Iroquois l’abandon de leur projet d’invasion. Ces derniers agissaient à l’ordinaire en rentrant immédiatement dans les cantons, ainsi que l’écrit Marie de l’Incarnation : « c’est le génie de ces sauvages, quand ils n’auraient pris ou tué que vingt hommes, de s’en retourner sur leurs pas pour en faire montre en leur pays. » La Relation n’explique pas autrement la décision des Iroquois : « Après la distribution [des prisonniers] on décampe, & l’on quitte la resolution prise de venir inonder sur nos habitations, pour mener au plustost dans le païs ces miserables victimes, destinées à repaistre la rage & la cruauté de la plus barbare de toutes les Nations. »

Comme tous les primitifs de l’Amérique du Nord, les Iroquois obéissaient aveuglément à des lois séculaires. À l’automne de 1660, par exemple, ayant mis sur pied une armée de 600 hommes, ils marchaient sur la Nouvelle-France. En cours de route, quelques guerriers se lancèrent à la poursuite d’un cerf. Un coup de feu destiné à l’animal tua le chef de l’expédition. Tirant mauvais augure de cet accident, l’armée rompit son dessein et se dispersa. Ce nouvel échec ne découragea pas les tenaces Iroquois : en 1661, ils semèrent la terreur dans la colonie, y tuant plus de 100 Français.

Grâce à un concours de circonstances, Dollard et ses compagnons ont donc, en 1660, détourné momentanément de son objectif l’armée iroquoise, permettant du même coup aux colons de faire la récolte et d’échapper à la famine, et à Radisson d’atteindre Montréal sain et sauf avec une cargaison de fourrures évaluée à 200 000#. La mort des Dix-Sept ne fut pas inutile. Et leur mérite est grand. Les premiers, ils prirent l’offensive contre les Iroquois, en sortant des territoires habités pour détruire les bandes ennemies avant qu’elles ne frappent la colonie. Cette tactique était tout à fait nouvelle et, l’expédition du régiment de Carignan-Salières exceptée, elle ne fut reprise que beaucoup plus tard.

Il faut se garder, néanmoins, d’exagérer l’importance de cet épisode de la guerre iroquoise. Pendant les années héroïques de la Nouvelle-France, les affrontements étaient fréquents et les défenseurs de la colonie, valeureux. Plusieurs faits d’armes, pour être peu connus, n’en sont pas moins éclatants que celui des Dix-Sept. Seules l’atmosphère dont on a entouré le combat du Long-Sault et les polémiques auxquelles il a donné lieu expliquent, sans les justifier, la place considérable qu’il occupe dans l’historiographie canadienne aussi bien que la nature et la longueur de la présente étude. Dans le tableau du premier conflit franco-iroquois, on ne doit pas, au bénéfice de Dollard, reléguer à l’arrière-plan les Claude de Brigeac, les Jacques Godefroy de Vieux-Pont, les Jean de Lauson (fils) et surtout un Lambert Closse, qui ne lui cédaient pas en courage et en détermination. À chacun il convient de reconnaître son mérite sans tenter d’ajouter à sa gloire.

APQ, Manuscrits concernant la Nouvelle-France, I : 321–326, 353–355.— Dollier de Casson, History of Montreal (Flenley), 252–264.— Marie Guyart de l’Incarnation, Lettres (Richaudeau), II : 148–175 (V. les lettres du 25 juin, des 17 et 23 sept. et du 2 nov. 1660 qui portent, au moins en partie, sur l’affaire du Long-Sault), 154–162, Mémoire de Joseph-Marie Chaumonot.— JJ (Laverdière et Casgrain), année 1660.— JR (Thwaites), XLV : 244–260 ; XLVII : 48–50.— NYCD (O’Callaghan and Fernow), XIII : 175.— [Pierre-Esprit Radisson], Voyages of Pierre Esprit Radisson, being an account of his travels and experiences among the North American Indians, from 1652 to 1684, transcribed from original manuscripts in the Bodleian Library and the British Museum, ed. G. D. Scull (« Prince Soc. », XVI, Boston, 1885 ; New York, 1943), 234–236. Nous avons utilisé, dans cet article, la traduction française du passage des Voyages de Radisson relatif à l’affaire Dollard proposée par Pouliot et Dumas (infra), mais en l’amendant quelque peu lorsqu’elle s’éloignait de l’original.— Vachon de Belmont, Histoire du Canada, 10s.

[Afin de permettre au lecteur de suivre le développement des études sur Dollard, la partie qui suit a été classée dans un ordre chronologique.] Charlevoix, Histoire de la N.-F., I : 347.— Garneau, Histoire du Canada, I : 278s.— Ferland, Cours d’histoire du Canada, I : 455–462.— Faillon, Histoire de la Colonie francaise, II : 395–420.— Parkman, The old régime (1st ed.).— P. Rousseau, Histoire de la vie de M. Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, fondateur et premier gouverneur de Ville-Marie (Montréal, [1886]), 149–159.— William Kingsford, The history of Canada (10 vol., Toronto and London, 1887–98), I : 261s,— Benjamin Sulte, Le Siège du Long-Sault, dans Pages d’histoire du Canada (Montréal, 1891), 273–282.— Cyprien Tanguay, Dollard et ses compagnons, BRH, VI (1900) : 26s.— É.-Z. Massicotte, Dollard Des Ormeaux, Can. Antiquarian and Numismatic J., 3rd ser., IX (1912) : 45–73 ; Les Compagnons de Dollard Des Ormeaux, Can. Antiquarian and Numismatic J., 4th ser., X (1913) : 1–44.— W. H. Atherton, Montreal, 1535–1914 (3 vol., Montreal, Vancouver, Chicago, 1914), I : 163–172.— É.-Z. Massicotte, Dollard Des Ormeaux et ses compagnons. Notes et documents (Montréal, 1920) ; recension de Gustave Lanctot dans CHR, I (1920) 394s.— E. R. Adair, Dollard Des Ormeaux and the fight at the Long Sault : a re-interpretation of Dollard’s exploit, CHR, XIII (1932) : 121–138.— Gustave Lanctot, Dollard Des Ormeaux and the fight at the Long Sault ; Was Dollard the saviour of New France ? CHR, XIII (1932) : 138–146.— Lionel Groulx, Le Dossier de Dollard. La Valeur des sources, la grandeur du dessein, la grandeur du résultat, Le Devoir (Montréal), 7, 11 mai 1932 ; publié en plaquette (Montréal, 1932) ; Le Dossier de Dollard, dans Notre maître le passé (3 vol., Montréal, 1924–43), II : 25–53.— L.-P. Desrosiers, Dollard Des Ormeaux dans les textes, Cahiers des Dix, X (1945) :41–85.— Lanctot, Histoire du Canada, I : 303–309.— Lionel Groulx, Dollard est-il un mythe ? (Montréal et Paris, 1960).— Adrien Pouliot et Silvio Dumas, L’Exploit du Long-Sault. Les Témoignages des contemporains (« SHQ, Cahiers d’histoire », XII, 1960).— Gustave Lanctot, Gloire et respect à Dollard, RUL, XV (1960–61), 315–320.— Adrien Pouliot, Série d’articles sur Dollard dans RUL, XV (1960–61): 321–327, 430–440, 619–631, 814–831, 879–893 ; L’Exploit du Long-Sault : ses motifs, ses résultats, RHAF, XIV (1960–61) : 3–15, 157–170.— Silvio Dumas, Le Billet de Dollard, RUL, XV (1960–61) : 709–715.— Jacques Rousseau, « L’Affaire Dollard », de Fort Orange au Long-Sault, RHAF, XIV (1960–61) : 370–377.— André Vachon, L’Affaire du Long-Sault : valeur de la source huronne, RUL, XVIII (1963–64) : 495–515.

Bibliographie de la version révisée :

Bibliothèque et Arch. nationales du Québec, Centre d’arch. de Montréal, CE601-S51, 3 juin 1660.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

André Vachon, « DOLLARD DES ORMEAUX (Daulat, Daulac), ADAM », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 mars 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/dollard_des_ormeaux_adam_1F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/dollard_des_ormeaux_adam_1F.html |

| Auteur de l'article: | André Vachon |

| Titre de l'article: | DOLLARD DES ORMEAUX (Daulat, Daulac), ADAM |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1966 |

| Année de la révision: | 2016 |

| Date de consultation: | 1 mars 2026 |