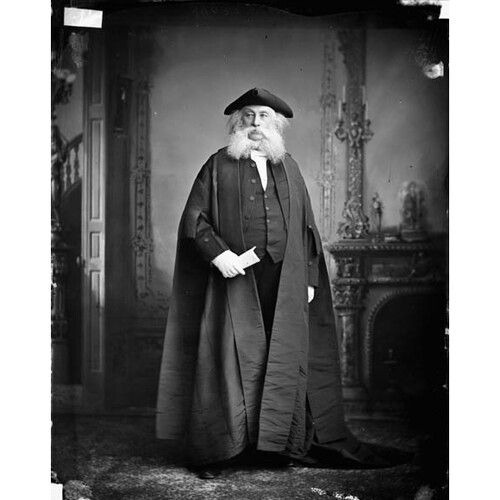

Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3421449

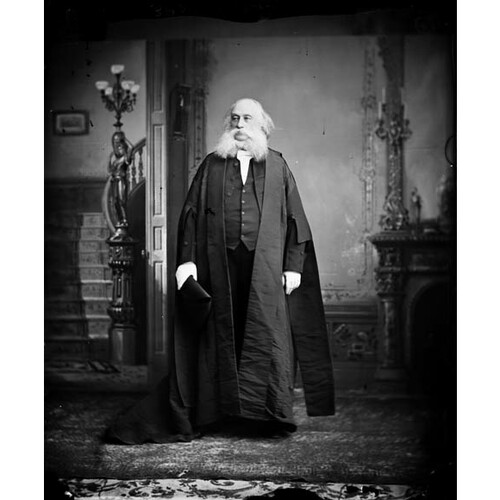

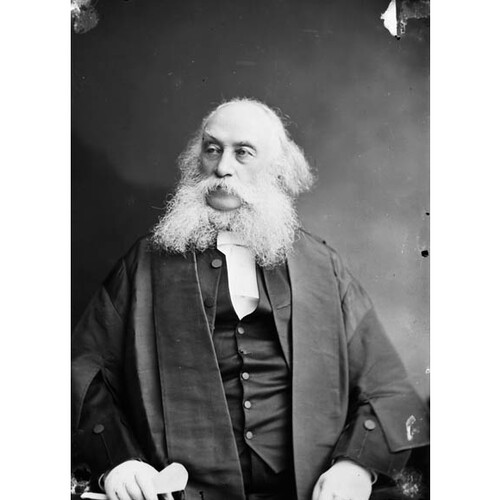

MACPHERSON, sir DAVID LEWIS, homme d’affaires et homme politique, né le 12 septembre 1818 à Castle Leathers dans la paroisse d’Inverness, Écosse, fils benjamin de David Macpherson et de Naomi Grant ; le 18 juin 1844, il épousa à Montréal Elizabeth Sarah Badgley Molson (décédée en 1894), et ils eurent deux fils et cinq filles ; décédé en mer le 16 août 1896, au cours d’un voyage de retour au Canada, et inhumé à Toronto.

David Lewis Macpherson avait quitté la Royal Academy d’Inverness avant la fin de ses études. Sa mère s’en inquiétait, à tort : à leur arrivée au Canada au début de l’été de 1835, peu d’immigrants avaient en main le genre d’atouts que ce jeune homme de 16 ans possédait. Son frère aîné et ses sœurs faisaient déjà partie de la bonne société canadienne. Frances Pasia avait épousé John Hamilton*, marchand montréalais et fondateur de Queenston ; une autre de ses sœurs, Helen, était devenue la femme de John Macaulay*, marchand de Kingston et homme politique tory. Cependant, même si Frances, Helen et Christina, célibataire, s’intéressaient toutes à la situation de David Lewis, c’était son frère John qui était le mieux placé pour l’aider.

Depuis 1822, John Macpherson transportait des passagers et des marchandises entre Montréal et les ports du haut Saint-Laurent ; à l’arrivée de son frère, il était associé à un autre transitaire chevronné, Samuel Crane*. Rétrospectivement, on constate que 1835 était un moment opportun pour l’entrée de David Lewis au bureau montréalais de la Macpherson and Crane à titre de commis et d’assistant. L’année suivante, cette société se dotait d’un avantage précieux sur ses concurrents : en s’associant à la Ottawa and Rideau Forwarding Company, qui possédait une écluse à Sainte-Anne-de-Bellevue, elle obtenait le droit de régir l’accès à la nouvelle voie intérieure vers les lacs, dont le canal Rideau était un élément. Dès 1839, la Macpherson and Crane possédait 10 navires à vapeur, 26 grandes barges et 24 bateaux à fond plat ainsi que 4 imposantes rangées d’entrepôts à Montréal, Kingston, Prescott et Bytown (Ottawa). Sa valeur était estimée à £50 000. David Lewis Macpherson s’était joint à la plus grosse entreprise de transit du Canada-Uni ; en 1842, il en devint l’un des associés principaux.

Macpherson profita pleinement des occasions de réussite économique et sociale que lui offraient ses relations familiales. En 1844, il raffermit sa position en épousant Elizabeth Sarah Badgley Molson, fille du grand homme d’affaires montréalais William Molson*. Dans les années 1840, il devint lui-même un homme d’affaires important dans son milieu ; vice-président du Board of Trade, il signa en 1849, avec bon nombre de ses collègues, le Manifeste annexionniste [V. John Torrance*]. Habitué à administrer le vaste réseau de transport par eau et par route de la Macpherson and Crane, il s’intéressait évidemment, comme tout le milieu des affaires montréalais, à l’innovation technique de l’époque : le chemin de fer. Il était membre du conseil d’administration et actionnaire de la Compagnie du chemin à rails de Montréal et de Lachine en 1846, ainsi que de la Compagnie du grand chemin de fer de jonction du Saint-Laurent et de l’Outaouais, constituée juridiquement en 1850. Avec l’ancien agent transitaire Luther Hamilton Holton*, le marchand sherbrookois Alexander Tilloch Galt et l’ingénieur Casimir Stanislaus Gzowski, il réalisa au début des années 1850 plusieurs transactions lucratives dans le secteur ferroviaire.

En 1850, la municipalité de Montréal nomma Galt et Holton à un comité qui planifierait la construction du chemin à rails de Montréal et Kingston ; Gzowski, de son côté, fut engagé pour faire des levés préliminaires au cours de l’hiver de 1850–1851. La compagnie ferroviaire se vit octroyer une charte en 1851, mais une clause en retardait l’entrée en vigueur jusqu’à sa proclamation. En effet, il fallait attendre l’issue des négociations que Francis Hincks*, délégué du Canada, Edward Barron Chandler*, du Nouveau-Brunswick, Joseph Howe*, de la Nouvelle-Écosse, et le gouvernement britannique menaient en vue de construire une ligne de Halifax à Hamilton, dont le financement serait garanti par l’Empire. Quand il devint évident que ce projet était voué à l’échec, Hincks négocia une entente avec un entrepreneur britannique, la Peto, Brassey, Jackson, and Betts, pour la construction d’un tronçon qui relierait Montréal et Hamilton et intégrerait le chemin à rails de Montréal et Kingston. À l’été de 1852, une fois l’entente conclue, la proclamation de la charte eut lieu ; il était prévu que la compagnie britannique deviendrait actionnaire majoritaire de la Compagnie du chemin à rails de Montréal et Kingston.

C’est alors que Macpherson entra en scène. Lui-même, Galt et Holton empêchèrent la Peto, Brassey, Jackson, and Betts d’acheter une part quelconque des actions en souscrivant eux-mêmes £596 500 du capital-actions autorisé, qui était de £600 000, et en persuadant sept associés, dont le beau-père de Macpherson, le frère de Galt, Thomas, et John Torrance, d’acheter le reste. Condamnés par un comité législatif, Galt et Holton justifièrent leur manœuvre en disant qu’ils avaient sincèrement l’intention de construire le chemin de fer, et à un coût moindre que ne pourrait le faire l’entrepreneur britannique. Pourtant, malgré leurs belles paroles, les actionnaires principaux du chemin à rails de Montréal et Kingston semblaient plus que disposés à obliger la Peto, Brassey, Jackson, and Betts en lui abandonnant leur projet contre une somme raisonnable. En 1853, au moment où Hincks tenta de passer outre à la charte de la Compagnie du chemin à rails de Montréal et Kingston, Galt eut l’ingéniosité de renforcer ses appuis politiques dans le milieu des affaires montréalais en proposant de fusionner la Compagnie du chemin à rails de Montréal et Kingston à celle du chemin à lisses du Saint-Laurent et de l’Atlantique, qui était populaire à Montréal. Mécontent, Hincks se résigna à dédommager les actionnaires du Montréal–Kingston en 1853 et à faire en sorte que le Grand Tronc achète la Compagnie du chemin à lisses du Saint-Laurent et de l’Atlantique l’année suivante. Macpherson, qui avait réussi depuis 1851 à acquérir une petite quantité d’actions dans cette dernière, profita des deux transactions.

Au cours des négociations, Galt tira parti de l’hostilité qui régnait entre les administrateurs du Grand Tronc et ceux du Great Western Railway pour convaincre les premiers de concurrencer les seconds en faisant l’acquisition de la compagnie du Toronto and Guelph Railway, qui projetait de construire un chemin de fer à l’ouest de Toronto et dans laquelle lui-même, Macpherson, Holton et Gzowski avaient des intérêts. En 1852, les quatre hommes avaient fondé une entreprise, la C. S. Gzowski and Company, pour entreprendre les travaux. L’année suivante, comme il devenait manifeste qu’ils parviendraient à intéresser le Grand Tronc dans l’acquisition du Toronto and Guelph, la C. S. Gzowski and Company décida de prolonger le trajet jusqu’à Sarnia et renégocia son contrat initial. Le Grand Tronc hérita de ce nouveau contrat et accepta de verser à la compagnie £8 000 le mille, au cours d’Angleterre, pour la construction de la ligne de Toronto à Sarnia, plutôt que £7 350 en argent comptant et obligations, comme le prévoyait le contrat initial. On consacra en partie cette augmentation à la construction d’un chemin de fer de meilleure qualité pour dédommager les associés des autres responsabilités qu’ils avaient acceptées. Néanmoins, en 1857, l’ingénieur Walter Shanly estima que, après avoir reçu des compensations additionnelles, cette fois pour une série de retards de construction imputables aux difficultés financières du Grand Tronc, la C. S. Gzowski and Company allait réaliser un bénéfice net d’environ 12 %.

Les contrats de construction et la manipulation des actions n’étaient pas la seule source de revenu des quatre promoteurs. En vertu de son contrat avec le Grand Tronc, la C. S. Gzowski and Company était habilitée à acheter toutes les terres nécessaires à l’emprise du chemin de fer et aux gares que l’on construirait entre Toronto et Sarnia. Les terres acquises mais non nécessaires au chemin de fer demeuraient propriété des entrepreneurs. James Webster, chargé de l’acquisition des terres entre Toronto et Stratford, achetait à l’occasion des fermes entières le long de l’emprise, et généralement plus de terres qu’il n’en fallait pour les gares. La spéculation foncière fut à l’origine de la décision de la C. S. Gzowski and Company, au début de 1853, de prolonger le Toronto and Guelph jusqu’à Sarnia. Cette année-là, elle acheta à des particuliers, pour £5 050, 2 000 acres dans la région de Sarnia, et elle put obtenir 644 acres de terre de la couronne pour seulement £322 parce que le Board of Ordnance croyait que le Grand Tronc en avait besoin. En 1859, on vendit la totalité de ces 2 644 acres à la Baring Brothers et à la Glyn, Mills and Company pour la somme de £30 000. Même si Galt et Holton avaient quitté la C. S. Gzowski and Company en 1857, une entente conclue à ce moment permit à chacun des quatre associés initiaux de retirer plus de £6 000 de cette seule transaction. Dans l’acquisition des terres de la couronne, Macpherson estimait qu’il y avait eu « ce qu’un Yankee qualifierait de confusion considérable entre [eux] et la Cie du GT », mais la spéculation n’avait, à ses yeux, rien de répréhensible : « si nous n’avions pas obtenu les terres, elles n’auraient aucune valeur, comme en 1853, parce que nous n’aurions pas placé le terminus à cet endroit ».

À mesure que sa participation aux chemins de fer s’intensifiait, Macpherson abandonnait ses autres intérêts dans le domaine des transports. Le 22 juillet 1853, il se dissocia de la Macpherson, Crane and Company, ce qui lui permit d’investir le capital récupéré dans le secteur, plus prometteur, de la promotion des chemins de fer. La même année, afin de s’adonner à sa nouvelle passion, il quitta Montréal et s’installa à Toronto. Il acheta Chestnut Park, un domaine rural au nord de la rue Bloor, et à compter de 1855 il travailla au bureau de ses associés du rail, à l’angle des rues King et Bay, dans le quartier financier de Toronto. Pendant les deux décennies suivantes, ses intérêts commerciaux se diversifièrent. La C. S. Gzowski and Company continua de conclure des marchés de construction : elle construisit le Port Huron and Lake Michigan Railway (essentiellement un prolongement américain du Toronto and Guelph), participa à l’aménagement de l’esplanade du port de Toronto et, en 1870, releva le défi de construire le pont international qui enjambe le Niagara à Fort Erie. Gzowski et Macpherson investirent une partie du bénéfice de leurs premiers marchés dans le secteur manufacturier. Vers 1859, ils firent équipe avec deux hommes d’affaires de Pittsfield, au Massachusetts, Theodore et Robert Pomeroy, pour former la Toronto Rolling Mills Company. Si cette société fut rentable jusque vers 1875, c’est grâce à un important contrat de dix ans avec le Grand Tronc, selon lequel elle repassait au laminoir des rails usés et défectueux. En outre, Macpherson et Gzowski possédaient en 1859 des intérêts dans une scierie de la rivière White Fish, dans le nord du Haut-Canada ; lancée en 1861, une autre société manufacturière, la Toronto Cotton Mills Company, ne commença apparemment jamais ses activités. En raison de sa compétence en gestion financière, Macpherson faisait partie du conseil d’administration de nouvelles entreprises comme la British American Investment Company et d’établissements solidement implantés comme la Bank of Upper Canada.

Plus Macpherson était un homme d’affaires en vue dans le Haut-Canada, plus il devenait un candidat politique intéressant. D’ailleurs, les démarches qu’il faisait afin d’obtenir des marchés de construction du chemin de fer Intercolonial l’amenaient peu à peu à s’intéresser à la politique et à la question de la Confédération. Encouragé et guidé par John Alexander Macdonald et par des organisateurs politiques de Toronto et de la région de Saugeen, il passa le début de l’été de 1864 à soupeser ses chances de déloger le réformiste John McMurrich* du siège de conseiller législatif de la division de Saugeen. Finalement, il surmonta ses hésitations et se présenta à titre de partisan du gouvernement de coalition de sir Étienne-Paschal Taché*. Faire campagne lui plut, même s’il écrivit au vieux routier de la politique qu’était Macdonald : « je n’arrive pas à comprendre comment j’ai pu survivre à la chaleur et au whisky. Le whisky en grandes quantités doit être sain, sinon j’aurais déjà donné du travail à un coroner. » Sa première tentative fut un succès : il battit par plus de 1 200 voix George Snider, qui avait remplacé McMurrich au cours de la campagne.

Nommé en 1867 au Sénat du Canada, où il siégerait jusqu’à sa mort, Macpherson n’allait plus se présenter à des élections. Cependant, à cause de ses dons d’administrateur, de ses moyens financiers et de ses relations dans les milieux d’affaires, il devint un organisateur politique fort utile au parti conservateur en Ontario. C’était un rôle taillé à sa mesure : il aimait les élections – moments d’« excitation » et occasions de « tirer les ficelles » – mais sur les tribunes, à cause de son attitude « majestueuse », il intéressait fort peu d’auditoires. Outre son rôle stratégique durant les élections, il rendit un grand service à Macdonald et aux conservateurs en dirigeant, pendant l’hiver de 1871–1872, une collecte destinée à amasser des fonds que l’on remettrait au premier ministre, en témoignage d’estime, et qui serviraient notamment à éponger les pertes qu’il avait subies. Cette collecte permit d’amasser plus de 67 000 $.

Macpherson était un intermédiaire important entre les ailes fédérale et ontarienne du parti conservateur ; c’est en grande partie grâce à lui que John Sandfield Macdonald* fut, le premier, nommé à la tête du gouvernement de l’Ontario. Sa qualité de sénateur de cette province et ses compétences financières en faisaient un candidat idéal au comité d’arbitrage formé en vertu de l’article 142 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique pour diviser les « dettes, crédits, obligations, propriétés et actif du Haut-Canada et du Bas-Canada » lorsque la Confédération en fit deux provinces distinctes. Nommé par l’Ontario en 1868, il défendit bien les intérêts de la province puisqu’il convainquit le représentant du gouvernement du dominion, John Hamilton Gray*, d’adopter une position favorable à l’Ontario. Lui et Macpherson rejetèrent les revendications de Charles Dewey Day*, représentant de la province de Québec, et refusèrent de prendre en compte l’endettement relatif des deux provinces au moment de leur union, en 1841, et de diviser également les dettes et l’actif. Day démissionna et le gouvernement de Québec protesta, mais Gray et Macpherson n’en poursuivirent pas moins l’arbitrage. Même si Gray refusait de diviser les dettes et l’actif en fonction de la population (position défendue par l’Ontario), la décision que Macpherson et lui-même rendirent jouait en faveur de cette province. Comme ils n’avaient pas tenu compte des préoccupations de Québec, on contesta leur décision en justice. Ce n’est cependant qu’en 1878 que le comité judiciaire du Conseil privé confirma le jugement d’arbitrage ; l’Ontario et le Québec continuèrent de se quereller sur ses modalités jusque pendant une bonne partie des années 1890. Ce n’était pas la première fois que le manque de finesse avec lequel Macpherson abordait des questions délicates créait des problèmes, et ce ne serait pas la dernière.

Bien que sa loyauté envers l’Ontario, le parti conservateur et Macdonald ait été forte, Macpherson était relativement indépendant de la politique partisane en raison de sa position de sénateur. Au début de sa carrière politique, ses principes économiques influencèrent fortement ses interventions. Fervent partisan du libre-échange, il s’opposa en 1870 au gouvernement conservateur, qui voulait imposer un tarif douanier sur le riz, le charbon, les céréales panifiables et autres produits naturels alors francs de droit. Malgré un appel de Macdonald, il présenta au Sénat un amendement qui, avec quatre voix de plus, aurait battu le projet de loi gouvernemental.

L’opposition de Macpherson à la politique bancaire qu’avait proposée le ministre des Finances John Rose* en 1869 fut encore plus énergique et efficace. La faillite de la Commercial Bank of Canada en 1867 avait engendré un climat de crise qui obligeait le gouvernement à examiner le système bancaire du nouveau dominion. Macpherson, qui avait de gros investissements dans plusieurs banques, avait conféré avec plusieurs membres du conseil d’administration de la Commercial Bank dans l’espoir de la sauver. Estimant qu’il fallait modifier dans une certaine mesure les règlements bancaires et que le Sénat comptait plus de compétences dans ce domaine que la chambre des Communes, où Rose proposait de tenir une enquête, Macpherson décida d’en mener une lui-même pour le compte du Sénat sur la faillite de la banque et la crise monétaire qu’elle avait déclenchée en Ontario. Il en résulta un rapport prudent, simple transcription des témoignages et faits recueillis, mais les conclusions que Macpherson formula en le présentant, en 1868, montraient qu’il s’opposait à tout bouleversement du régime bancaire. Il prit note de l’opposition des banquiers au remplacement des billets qu’ils émettaient par des billets du dominion contrôlés par le gouvernement, la proposition même, et il devait le savoir, que Rose pressait le gouvernement d’adopter. Ayant fermement établi sa compétence en matière bancaire, Macpherson dirigea ensuite l’opposition contre Rose quand celui-ci annonça officiellement son programme en 1869, et il prévint Macdonald que peu de représentants du gouvernement au Sénat appuieraient ce projet de loi. Sa résistance porta fruits : le régime des billets émis par les banques survécut jusqu’en 1945. On intégra en 1871 à l’Acte concernant les banques et le commerce des banques plusieurs de ses propositions de réglementation, qui supposaient un degré limité d’intervention gouvernementale tout en donnant une certaine protection aux actionnaires.

Les différends que Macpherson entretenait avec les conservateurs sur la politique commerciale et bancaire jetaient à peine un froid sur leurs relations. C’est plutôt un affrontement sur la politique ferroviaire qui le coupa de ses collègues du parti conservateur, temporairement il est vrai. Comme Macpherson était à la fois un grand ami du pouvoir et un promoteur, un financier et un entrepreneur ferroviaire, sir Hugh Allan* souhaitait le faire participer à son projet de chemin de fer transcontinental. Après avoir rencontré Allan au début de 1872 et avoir discuté avec Charles John Brydges*, du Grand Tronc, Macpherson s’inquiéta des liens qui existaient entre Allan et des promoteurs américains du rail. Par crainte que l’on investisse des capitaux canadiens dans une entreprise qui serait ensuite dirigée par les rivaux naturels de tout chemin de fer canadien, il forma lui-même une société en vue de construire une ligne transcontinentale, le chemin de fer Interocéanique du Canada, et obtint une charte en juin 1872. Sa compagnie, entièrement canadienne, et dont le siège social était en Ontario, put compter sur l’appui des grands hommes d’affaires de Toronto et du sud de la province.

Macdonald appuyait le projet de son ami et avait, semble-t-il, l’intention de réduire la domination des Américains et des Montréalais sur le chemin de fer du Pacifique du Canada d’Allan en persuadant les deux compagnies concurrentes de fusionner. Toutefois, le premier ministre ne tint pas compte de l’entêtement des présidents rivaux ni du fait que Macpherson était fermement convaincu qu’Allan était mêlé à un complot yankee. Apparemment, les pourparlers de fusion, organisés en juillet, suscitèrent bien peu d’enthousiasme chez Macpherson. Quand John Joseph Caldwell Abbott, représentant du chemin de fer du Pacifique du Canada, réclama que toute entente de fusion donne la présidence à Allan et protège les intérêts de la province de Québec, toute chance de succès s’évanouit. Macpherson persistait à voir en Allan un agent à la solde du Northern Pacific Railroad de Jay Cooke, aux États-Unis, et craignait que sa présidence n’assure l’emprise des Américains. Il convainquit le conseil d’administration de la Compagnie du chemin de fer Interocéanique du Canada de refuser la fusion et déclara à Macdonald en septembre que, si Allan était placé à la tête du chemin de fer transcontinental, le premier ministre deviendrait « la victime d’une escroquerie audacieuse, insolente, gigantesque et contraire au bien du pays – la plus grande qui ait été tramée dans le Dominion ».

L’obstination avec laquelle Macpherson refusait d’écouter les avis de ses collègues politiques sur le chemin de fer et son hésitation à poursuivre son assistance financière à Macdonald à un moment crucial, les élections de l’été de 1872, lui aliénèrent temporairement le premier ministre et le parti conservateur. Il fallut presque trois ans pour que leurs relations s’améliorent. Dans une lettre adressée à Macdonald en avril 1875, Thomas Charles Patteson, rédacteur en chef du Mail de Toronto, révéla que Macpherson « souhaitait ardemment l’absolution » et recommençait à dispenser des faveurs à des conservateurs. Peu après, Macdonald et Macpherson se réconcilièrent et trouvèrent le moyen de tirer parti de leur querelle. Macpherson, qui prétendait n’être affilié à aucun parti et avoir d’abord accueilli avec joie l’élection du gouvernement libéral d’Alexander Mackenzie en 1874, dirigea au Sénat, à compter de 1876, une vigoureuse attaque contre les réalisations de ce gouvernement. Aux élections suivantes, en 1878, il s’arrangea pour présider une enquête du Sénat sur la décision du gouvernement de construire, à Fort Frances, en Ontario, ce qui semblait à l’époque une série d’écluses inutiles. Au même moment, en vue des élections, les critiques détaillées et souvent très techniques qu’il faisait au Sénat sur le déficit croissant du gouvernement paraissaient sous forme d’opuscules. Bien que l’on puisse douter que ces textes aient pu attirer beaucoup de lecteurs, ils eurent pour effet de répandre dans la population l’impression que le gouvernement dilapidait les fonds publics. Les attaques de Macpherson étaient d’autant plus crédibles qu’il était reconnu comme un bon administrateur financier.

Pendant la campagne électorale de 1878, les positions de Macpherson sur la Politique nationale parurent aussi sous forme de brochure. Comme il avait déjà prôné ouvertement le libre-échange, le parti conservateur s’empressa de diffuser sa conversion dans tout l’Ontario. Cependant, Macpherson n’appuyait pas la Politique nationale uniquement pour des raisons partisanes. Comme d’autres leaders du milieu des affaires et du monde politique de l’époque, les circonstances le poussèrent à changer d’avis. En effet, l’augmentation des tarifs douaniers américains le convainquit qu’une entente de libre-échange n’était plus possible avec les États-Unis : « Aurons-nous, demandait-il, la folie de persister à nous laisser mourir de faim parce que nos voisins refusent de manger avec nous ? » Cependant, il ne rejetait pas entièrement le principe du libre-échange : pour remplacer la réciprocité canado-américaine, il réclamait une politique de commerce libre au sein de l’Empire britannique.

Les positions bien pesées de Macpherson sur la Politique nationale et ses critiques financières détaillées contre le gouvernement Mackenzie reflétaient son souci personnel des questions économiques. Toutefois, au moins un organisateur politique estima que c’était une autre de ses brochures, et d’un genre bien différent, qui avait remporté le plus de succès au cours du scrutin de 1878. Pendant la campagne, le libéral Richard John Cartwright* fit observer que les Écossais des Highlands, dont Macdonald et Macpherson, avaient hérité d’« instincts prédateurs » qui les poussaient à être des voleurs et des hors-la-loi. Macpherson, ce colosse des Highlands qui avait été membre actif et trois fois président de la St Andrew’s Society de Toronto, dénonça immédiatement Cartwright. Des organisateurs politiques de l’Ontario publièrent cette dénonciation, avec les remerciements adressés à l’auteur par les Highlanders du comté de Glengarry pour avoir défendu leur race.

Les élections reportèrent les conservateurs au pouvoir. À une étape critique de l’histoire du parti, Macpherson avait été d’un grand secours au Sénat et avait usé de ses talents d’auteur et de financier pour « pourchasser les grits », rôle que le député conservateur George Airey Kirkpatrick allait plus tard décrire. Macdonald envisagea donc de le récompenser en lui donnant une position plus en vue au gouvernement. En 1880, il le fit entrer au cabinet et le nomma président du Sénat. Apparemment, il ne voulait pas simplement que son ami représente les intérêts du gouvernement au Sénat et ceux de l’Ontario au cabinet. Pendant l’été de 1881, Macdonald, malade, se trouvait en Angleterre et confia alors à Macpherson le département de l’Intérieur, dont lui-même était le titulaire. À son retour en septembre, Macdonald conserva la direction des Affaires indiennes et de la Police à cheval du Nord-ouest, et Macpherson continua d’administrer la politique des terres du dominion. La nomination de ce dernier au poste de ministre de l’Intérieur, le 17 octobre 1883, vint sanctionner cette répartition des compétences.

De concert avec le premier ministre, Macpherson appliqua, de 1881 à 1883, une série de mesures foncières qui visaient à favoriser la réalisation de l’objectif global du gouvernement, soit le développement d’une économie canadienne transcontinentale. Ils tentèrent d’encourager le peuplement en libéralisant divers règlements sur l’exploitation rurale et en ouvrant à la colonisation les terres voisines du tracé que devait suivre le chemin de fer canadien du Pacifique. En outre, Macpherson espérait déléguer à l’entreprise privée une partie de la promotion du peuplement. Le gouvernement encouragea donc la formation de compagnies privées de colonisation en leur offrant des terres à 2 $ l’acre, avec promesse d’une remise de 160 $ pour chaque colon sérieux qui s’installerait. Les compagnies devaient payer, en acompte, un cinquième du prix total, et placer dans un délai de cinq ans deux colons sur chacune des sections de leurs terres. Enfin, comme il entrevoyait que le chemin de fer canadien du Pacifique serait une réussite, le département de l’Intérieur se servit de la politique des terres pour encourager la construction d’embranchements qui lui seraient reliés. À compter de 1883, le département offrit de vendre à ces chemins de fer de colonisation 6 400 acres à un dollar l’acre pour chaque mille de voie construite. Économe, Macpherson tentait de contenir les dépenses et d’utiliser la ressource la plus abondante du gouvernement, les terres, pour accélérer le développement du Nord-Ouest.

Ces mesures n’eurent cependant pas tout l’effet souhaité, en raison de l’attrait que l’Ouest américain continuait d’exercer sur les colons, ainsi que du boom puis de l’effondrement du marché foncier du Nord-Ouest canadien dans les années 1880. Le gouvernement tenta bien d’adapter les règlements aux changements rapides de la conjoncture économique, mais c’était difficile car, en même temps, il se servait des terres de l’Ouest pour favoriser le développement et générer des revenus. Par exemple, au plus fort de la spéculation foncière, dans les années 1881–1882, Macpherson, à titre de ministre suppléant, avait exercé son droit de fermer à l’exploitation rurale les terres situées en bordure et au sud du futur chemin de fer canadien du Pacifique. Le gouvernement devait ensuite les vendre aux enchères, sans aucune obligation de culture, dans l’espoir d’en maximiser les recettes et de compenser ainsi les dépenses engagées par lui dans le chemin de fer canadien du Pacifique. Des spéculateurs comme Charles John Brydges (alors commissaire des terres à la Hudson’s Bay Company), des membres du gouvernement et des fonctionnaires du département qui connaissaient mieux que Macpherson les fluctuations du marché foncier prédirent avec raison que les enchères ne feraient que diminuer des prix déjà en baisse. Après avoir constaté qu’effectivement les enchères ne rapportaient pas beaucoup, Macpherson céda aux pressions des colons désireux de s’établir près du chemin de fer et des spéculateurs inquiets de l’effet de ces ventes sur les terres qu’ils avaient acquises. En avril 1884, on rouvrit à l’exploitation rurale les terres voisines du tracé du chemin de fer canadien du Pacifique.

L’effondrement du marché foncier se répercuta sur les autres mesures de développement préconisées par Macpherson. Dès 1884, son programme de colonisation par l’entreprise privée battait de l’aile, et nombre de compagnies demandaient qu’on les libère de leurs engagements. Seules 27 des 106 compagnies participantes versèrent leur paiement initial, et même elles n’avaient pas réussi à attirer le nombre souhaité de colons. Il incomba au ministre qui succéda à Macpherson, Thomas White*, de les relever de leurs obligations, à des conditions favorables pour elles et leurs actionnaires. Néanmoins, Macpherson défendit son programme et en définit ainsi le mérite réel : « pendant la course aux terres, [il] a donné à nos amis le droit d’acquérir autant de terres que l’exigeait leur ambition sans les appauvrir par des paiements comptants et à des conditions qui leur ont permis d’abandonner leurs spéculations dès que la réflexion les a amenés à plus de prudence ». Ce plaidoyer ne parvint cependant pas à masquer l’échec réel de la politique foncière. On a estimé que, de 1881 à 1891, année où le gouvernement résilia le dernier contrat, les compagnies de colonisation installèrent seulement de 6 à 8 % des colons qui se rendirent dans le Nord-Ouest, et que chaque exploitation rurale coûta 305 $ au gouvernement.

La chute de la valeur des terres nuisit aussi à la politique de Macpherson sur les chemins de fer de colonisation. Prévenant Macdonald que les retards de construction des embranchements auraient des conséquences politiques et économiques néfastes, il proposa que le gouvernement cède gratuitement 6 400 acres par mille de voie ferrée, puis achète la moitié de la concession à la compagnie pour un dollar l’acre. Ainsi les chemins de fer auraient une entrée de fonds immédiate, et le gouvernement pourrait par la suite récupérer sa subvention au comptant en revendant les terres qu’il avait achetées. Le gouvernement adopta partiellement cette proposition, soit les concessions gratuites aux chemins de fer de colonisation. Toutefois, même cette mesure n’eut pas le résultat escompté ; Macpherson préconisa alors la construction, par le gouvernement, d’un réseau de chemins de fer peu coûteux, à voie étroite.

En 1885, le plus grand désordre régnait dans les programmes que Macpherson avait conçus pour la mise en valeur du Nord-Ouest. Cette situation était due en partie au fait qu’il était ministre à un moment où les prix mondiaux des céréales chutaient et où, grâce au progrès des méthodes d’agriculture, les terres de l’Ouest américain étaient beaucoup plus attrayantes que celles de l’Ouest canadien. En outre, il avait aussi eu la malchance de détenir un important portefeuille au moment où sa santé déclinait. Conscient de ses limites, il avait demandé en 1883 la permission de quitter le cabinet. Au lieu de cela, suivant sa déplorable habitude d’insister pour s’entourer d’amis vieillissants, Macdonald l’avait nommé ministre. Même après sa nomination officielle, Macpherson continua de passer plusieurs mois, chaque été et chaque automne, dans des stations thermales d’Allemagne, afin d’atténuer les effets de son diabète. Ses problèmes de santé engendraient des retards et de la confusion dans l’administration de la politique foncière et, à la fin de l’été de 1884, ils l’empêchèrent de faire ce qui aurait été son premier voyage dans le Nord-Ouest.

La maladie n’était cependant pas le seul handicap de Macpherson. Il y avait une bonne part de vérité dans la boutade que sir Charles Tupper* lança en octobre 1883 : « ce serait une chose formidable que la nomination de Macpherson [au poste de ministre] si seulement on pouvait lui faire comprendre que le Nord-Ouest n’est pas une partie de Chestnut Park ». Contrairement à nombre de ses collègues, dont Charles John Brydges, sir Hector-Louis Langevin* et Galt, et à certains de ses conseillers du département, Macpherson ne connaissait pas l’Ouest canadien, et on peut se demander s’il vit jamais au delà des limites du domaine de huit acres et trois quarts qu’il habitait dans le nord de Toronto. La seule fois où Macpherson projeta de se rendre dans l’Ouest, en 1884, on lui recommanda de se faire accompagner par un député de la région, car il n’avait « pas le don de traiter avec les hommes, surtout avec le genre d’hommes qu’il y [avait] dans le Nord-Ouest ». Le secrétaire de Macdonald, Joseph Pope*, se souvenait de Macpherson comme d’« un administrateur judicieux, capable et consciencieux », mais aussi comme d’un homme « plutôt pompeux dans ses manières et trop circonspect dans ses méthodes ». Macpherson se préoccupait surtout de réduire les déficits gouvernementaux et de concevoir des règlements qui, vus de l’Ontario, paraissaient sensés et efficaces. En poursuivant ses objectifs, il était peut-être trop enclin à négliger les avis de ses subordonnés, trop sensible à la critique et inconscient de l’effet de ses décisions dans le Nord-Ouest.

Ces limites se manifestèrent au cours de la crise qui permit à Macpherson de quitter la vie publique – d’une manière différente de ce qu’il avait souhaité cependant. Que la rébellion du Nord-Ouest, en 1885 [V. Louis Riel*], ait été ou non une réaction justifiable à la détérioration de la situation économique et aux problèmes que l’administration de la politique foncière causait aux colons de cette région, il est clair que le gouvernement, et Macpherson à titre de ministre de l’Intérieur, en étaient partiellement responsables. Le plus grave problème des colons était la confusion de la politique des terres ; de 1879 à 1883, les règlements changèrent fréquemment. En outre, le département était parfois mal équipé pour administrer sa politique au niveau local. On craignait que des modifications aux règlements aient un effet rétroactif et touchent les colons déjà installés ; on se demandait si les compagnies de colonisation empêcheraient les colons indépendants d’exploiter de grandes terres ; on tardait à délivrer les titres de propriété ; il y avait conflit sur les méthodes d’arpentage à appliquer dans les régions déjà peuplées. Craignant que « ceux qui [avaient] des doléances passent dans le camp des grits », Macpherson décida en 1882 que le sous-ministre, Lindsay Alexander Russell, irait dans le Nord-Ouest pour régler les problèmes fonciers. Ce fut plutôt William Pearce*, l’inspecteur des agences des terres du dominion, qui fit le voyage (Russell s’était cassé une jambe). Sa mission fut relativement fructueuse et permit de satisfaire les revendications les plus pressantes des résidents anglophones de Prince Albert (Saskatchewan) qui s’estimaient lésés.

Cependant, Pearce ne parlait ni le français ni le cri et fut donc incapable de résoudre les problèmes des Métis. Ces problèmes étaient particulièrement aigus dans le district qui entourait Saint-Laurent (Saint-Laurent-Grandin), car le levé standard entrepris à cet endroit entrait en conflit avec les lots riverains existants. Pour une raison quelconque, on n’avait pas observé la règle départementale qui disait de faire des levés spéciaux, adaptés aux lots riverains, là où les colons le demandaient. Les fonctionnaires du département étaient peu enthousiastes à l’idée de procéder à un nouveau levé. L’agent local George Duck, chargé de recevoir les plaintes à ce sujet et les autres revendications des Métis, entreprit une enquête en mai 1884. Cependant, ce n’est qu’à l’automne que Pearce approuva ses recommandations et les transmit à Ottawa. À cause de la maladie de Macpherson et des autres problèmes qui régnaient au bureau d’Ottawa, ce n’est que le 26 février 1885 que les plaignants commencèrent à entendre dire que le gouvernement avait décidé de se rendre à leurs revendications.

Un autre problème important tardait à trouver une solution : les Métis du Nord-Ouest réclamaient des concessions de terre, comme on l’avait fait au Manitoba. Macpherson déclara que le gouvernement ne souhaitait pas répéter l’expérience, car les Métis du Manitoba s’étaient empressés de vendre leurs certificats de concession à des spéculateurs. En cela, le gouvernement avait l’appui du Conseil des Territoires du Nord-Ouest, qui recommandait des concessions non transférables, assorties de strictes conditions de culture, pour encourager les Métis à se sédentariser et à devenir fermiers. De leur côté, ceux-ci voulaient pouvoir choisir entre les certificats de concession et la terre elle-même. Devant ces vues opposées, le gouvernement remit simplement sa décision à plus tard. Resté sourd aux requêtes que les Métis lui présentèrent à ce sujet de 1879 à 1884, il ne prit des mesures qu’après le retour de Riel dans le Nord-Ouest. En janvier 1885, Macpherson recommanda que le gouvernement adopte la solution qui convenait le mieux aux Métis, c’est-à-dire donner aux occupants des terres la possibilité de recevoir des certificats de concession plutôt que des titres de propriété. Toutefois, au lieu de prendre une décision ferme, le gouvernement forma un comité pour étudier les revendications des Métis. Le 21 février, Macpherson ordonna à Edgar Dewdney*, lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, d’informer les Métis de la formation de ce comité et prédit avec confiance que la nouvelle les apaiserait. Quand des rumeurs de violence atteignirent Ottawa, Macpherson se défendit, comme d’habitude, et déclara ne pas voir ce que le département aurait pu faire de plus. Malheureusement pour lui, on avait tant tardé à régler les problèmes des Métis qu’une insurrection armée s’était déclarée contre le gouvernement ce printemps-là.

Déjà, avant la rébellion, Macpherson avait annoncé à Macdonald qu’il démissionnerait à la fin de la session parlementaire, en juillet. La nouvelle de l’insurrection aggrava cependant son état de santé et le plongea dans le découragement. En mai, il était pressé de retourner à la station thermale de Hambourg (République fédérale d’Allemagne), car son diabète s’était compliqué d’une congestion pulmonaire. Le 28 mai, il parut pour la dernière fois au Sénat à titre de membre du gouvernement de Macdonald et déclara dans un bref discours que toute enquête sur son département révélerait que les Métis n’avaient aucune doléance sur les terres ou sur quelque autre question. Il maintint cette position jusqu’à la fin de sa vie. « C’était, disait-il à Goldwin Smith*, une rébellion politique, non provoquée par des torts non redressés ; [...] Riel a fait croire aux sang-mêlé que le Nord-Ouest leur appartenait et qu’ils extorqueraient de généreuses concessions en échange de la paix. » Au début de juin, Macpherson laissa le gouvernement affronter la tempête sans lui et s’embarqua pour l’Europe. Macdonald userait à son gré de sa démission ; elle fut acceptée officiellement le 5 août.

Macpherson vécut une grande partie du reste de sa vie dans une « oisiveté forcée », suivant les affaires canadiennes de sa villa de San Remo, sur la Riviera. Même s’il avait quitté la scène publique dans des circonstances désagréables, au moins avait-il la satisfaction d’avoir reçu le titre de chevalier en 1884, avant la crise du Nord-Ouest, en récompense des services rendus au Canada. Lorsqu’il revenait au pays, il continuait de mettre ses talents d’organisateur politique au service de Macdonald. Cependant, il n’exerçait que sporadiquement ses fonctions de sénateur.

Seule une affaire familiale empêchait Macpherson d’avoir l’esprit tout à fait en paix. Ses filles avaient fait de beaux mariages : l’une d’elles avait épousé George Airey Kirkpatrick, futur lieutenant-gouverneur de l’Ontario. Son fils aîné, William Molson, avait du succès en affaires. Par contre, son autre fils, David Hamilton, n’avait jamais cessé de lui causer du souci. Heureusement, à la fin des années 1880, il semble qu’il ne buvait plus et occupait un poste à la Police à cheval du Nord-Ouest. Cependant, son rang inférieur n’était pas assez bien pour la famille, et Macpherson ne cessait de harceler Macdonald pour que son fils devienne officier. Malgré la décision contraire d’un officier supérieur et l’échec de David Hamilton à un concours d’admission, Macpherson réussit à lui obtenir un grade d’officier en 1888, ce qui n’a rien d’étonnant. Comme la situation sociale et économique de sa famille était assurée, il se mit alors à couler des jours tranquilles et songea même à écrire ses mémoires.

Installé dans sa villa de la Riviera, Macpherson assista à l’effondrement du parti conservateur. En février 1896, il écrivit à l’un de ses correspondants canadiens, Thomas Charles Patteson, qu’il craignait que des élections générales n’évincent le parti du pouvoir. Il vit sa prédiction se réaliser en juin, mais n’entendit pas le discours du trône du premier gouvernement libéral élu [V. sir Wilfrid Laurier*] après celui qu’il avait travaillé si fort à battre en 1878. En route vers le Canada, il mourut paisiblement à bord du Labrador le 16 août 1896.

Les élections de 1896 et la mort de sir David Lewis Macpherson marquaient la fin d’un chapitre de l’histoire du Canada. Sans jamais avoir été un leader de premier plan, il avait été un personnage représentatif des derniers contemporains de Macdonald – ce groupe d’hommes dont la vision du Canada avait été façonnée par le boom ferroviaire des années 1850. À titre de promoteur du rail, de financier et d’homme politique, Macpherson préférait mettre de côté principes théoriques et questions de religion ou de nationalité pour s’employer à améliorer le crédit, à accroître le capital et à mettre en valeur les ressources du pays. Il ne douta jamais que le genre de prospérité qui avait permis aux hommes de sa génération de faire fortune était ce qui convenait le mieux au Canada.

Sir David Lewis Macpherson est l’auteur de nombreuses brochures à caractère politique, dont : Speeches on the public expenditure of the dominion delivered in the Senate, Ottawa, during the session of 1877 [...] (Toronto, 1877) ; Speeches on the public expenditure and National Policy, delivered in June, 1878, during his visit to the county of Bruce (part of the former Saugeen Division) (Toronto, 1878) ; et Mr. Cartwrigt’s insult to the Highlanders ([Toronto, 1878] ; photocopie aux AO, Pamphlet Coll.) ; d’autres publications sont recensées dans ICMH Répertoire et Canadiana, 1867–1900.

AN, MG 24, B40 ; D16, 47 ; MG 26, A ; F ; MG 27, I, D8 ; D12 ; E17, general corr., D. L. Macpherson (mfm) ; RG 15, DII, i, vol. 277, 309, 325, 329, 353 ; RG 30, 2882.— AO, MS 22 ; MS 78 ; MU 1095.— York County Surrogate Court (Toronto), n° 11740 (mfm aux AO).— Canada, Parl., Doc. de la session, 1886, nos 45a-b ; Sénat, Débats, 1867–1896 ; Journaux, 1867–1896 ; Select committee upon the causes of the recent financial crisis in the province of Ontario, Report (Ottawa, 1868 ; copie aux AO).— Canada, prov. du, Assemblée législative, App. des journaux, 1852–1853, app. XX ; 1857, app. 6 ; Commission appointed to inquire into the affairs of the Grand Trunk Railway, Report (Québec, 1861), app. XX.— Debate in the Senate on the public expenditure of the dominion, March, 1878 : speeches of the Hon. Messrs. Macpherson, McLelan and Campbell (Ottawa, 1878).— HBRS, 33 (Bowsfield).— Joseph Pope, Public servant : the memoirs of Sir Joseph Pope, Maurice Pope, édit. (Toronto, 1960).— Gazette (Montréal), 6 avril 1841, 27 juill., 11 oct. 1853, 30 oct. 1883.— Globe, 24 mars 1894.— Mail (Toronto), 23 oct. 1879.— Montreal Courier, 27 oct. 1849.— Montreal Transcript, 10 oct. 1839.— Weekly Globe (Toronto), 4 août 1876.— Dent, Canadian portrait gallery.— Types of Canadian women (Morgan).— Pierre Berton, The national dream : the great railway, 1871–1881 (Toronto et Montréal, 1970).— Creighton, Macdonald, old chieftain.— T. E. Flanagan, Riel and the rebellion : 1885 reconsidered (Saskatoon, Saskatchewan, 1983).— H. C. Klassen, « L. H. Holton : Montreal business man and politician, 1817–1867 » (thèse de

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Ken Cruikshank, « MACPHERSON, sir DAVID LEWIS », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 22 déc. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/macpherson_david_lewis_12F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/macpherson_david_lewis_12F.html |

| Auteur de l'article: | Ken Cruikshank |

| Titre de l'article: | MACPHERSON, sir DAVID LEWIS |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1990 |

| Année de la révision: | 1990 |

| Date de consultation: | 22 déc. 2025 |