Provenance : Lien

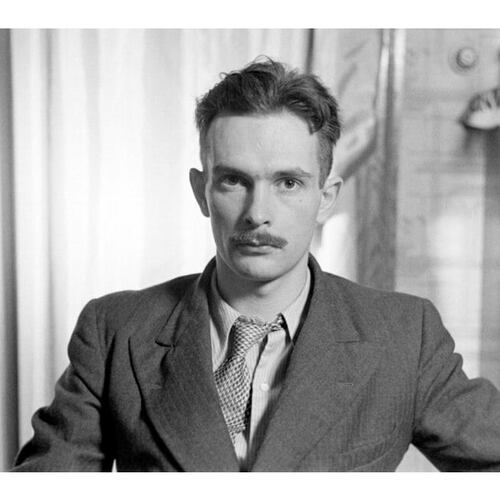

GARNEAU, DE SAINT-DENYS (baptisé Hector St-Denys, il signait le plus souvent de St-Denys et parfois de Saint-Denys), poète, né le 13 juin 1912 à Montréal, fils de Paul Garneau, banquier, et d’Hermine Prévost ; décédé célibataire le 24 octobre 1943 à Sainte-Catherine (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec) et inhumé quatre jours plus tard au cimetière paroissial.

Origines et situation familiales

Fils aîné d’une famille de quatre enfants, de Saint-Denys Garneau porte un prénom qui vient de son ancêtre maternel, Nicolas Juchereau* de Saint-Denis, anobli par Louis XIV en 1692. Ce prénom, de Saint-Denys, très rare au xxie siècle, s’apparente à celui attribué à plusieurs membres de la famille d’Hermine, dont son frère de St-Denys, qui laisse tomber la particule « de » avant son mariage. La famille de Garneau appartient incontestablement à l’élite canadienne-française. Son grand-père maternel, Oscar Prévost*, a fondé la cartoucherie de Québec et lègue à ses enfants un héritage qui permet à Hermine d’acquérir deux propriétés : la maison principale à Westmount et le manoir seigneurial de Sainte-Catherine, près de Québec, construit par le sénateur conservateur Antoine-Juchereau Duchesnay, son arrière-grand-père maternel, au milieu du xixe siècle. La situation matérielle des Garneau, qui habitent la résidence de Westmount depuis 1913, est toutefois plus difficile que ne le laissent supposer les apparences, notamment à cause de la surdité du père, qui lui fait perdre son poste de gérant à la Banque royale du Canada. La famille emménage en 1916 dans le manoir de Sainte-Catherine où, en vain, Paul essaie d’exploiter la terre et la forêt. Après un bref passage dans la ville de Québec, les Garneau retournent à Westmount en 1923. Paul trouve à Montréal un emploi relativement modeste de comptable à la Commission des liqueurs de Québec.

Éducation, art et relations

Comme ses deux frères et sa sœur, de Saint-Denys fait son éducation dans des collèges classiques à Montréal : d’abord au collège Sainte-Marie, puis au Loyola College, ensuite au collège Jean-de-Brébeuf et de nouveau à Sainte-Marie. Durant les premières années de ses études classiques, il suit, en marge, des cours de peinture à la toute nouvelle école des beaux-arts de Montréal, écrit des poèmes de type romantique et participe à diverses activités intellectuelles. Il fréquente ainsi, en 1928, le cercle Crémazie qui se réunit chez André Laurendeau* pour discuter de littérature moderne. Adolescent, il collabore aussi à des revues étudiantes et se fait remarquer par son humour et sa vivacité d’esprit. Il hésite alors entre deux vocations : la peinture ou la poésie. Très tôt, il exclut toute autre forme de carrière, et se jette dans l’art avec une ambition qui s’est rarement exprimée avec autant de force jusque-là au Canada français. En raison de problèmes de santé, il ne terminera toutefois jamais ses études classiques. À l’automne de 1931, on lui diagnostique une lésion au cœur qui le contraint à éviter le surmenage physique et intellectuel. Garneau accumule les retards scolaires et à l’automne de 1933, alors qu’il est inscrit à l’avant-dernière année du programme (philosophie I), il abandonne définitivement ses études, suivant la recommandation de son médecin.

Jeune adulte, Garneau développe des relations amicales et amoureuses dont sa correspondance porte la trace. Par exemple, il écrit au printemps de 1931 quelques lettres passionnées à Suzanne Manseau. Peu après, il raconte à Laurendeau avoir vécu une aventure digne d’un roman avec une certaine Lucie Auger, plus âgée que lui. Mais ce sont ses lettres à Gertrude Hodge à l’automne de 1933 qui révèlent le mieux l’intensité (et la brièveté !) de ses élans affectifs.

Ne fréquentant plus l’école, Garneau a beaucoup de temps pour s’adonner à l’écriture et à la peinture. Il peint de nombreux paysages dans les environs du manoir de Sainte-Catherine, où il passe ses étés et séjourne parfois durant l’hiver. C’est de là qu’il écrit la plus grande partie de sa correspondance. Parallèlement, Garneau tient un journal qui devient, à partir de 1935, le cœur même de son travail d’écrivain : il y recopie ses poèmes et approfondit ses réflexions sur l’art, la musique et la poésie ; il s’y exerce à décrire des paysages et des individus ; il y rédige des esquisses de nouvelles, des idées de romans ; il y multiplie ses notes et ses impressions de lecture ; il y observe ses progrès et y analyse volontiers son style.

Avec d’anciens camarades de collège, dont Jean Le Moyne*, Claude Hurtubise* et Robert Élie*, Garneau participe à l’essor de la vie intellectuelle montréalaise au milieu des années 1930. Ses amis et lui se rencontrent régulièrement au restaurant ou ailleurs en ville, visitent des expositions et se réunissent chaque dimanche pour écouter le concert de la New York Philharmonic Orchestra transmis sur les ondes de Radio-Canada. La musique occupe alors une place importante dans la vie de Garneau. C’est notamment en écoutant et en commentant les œuvres de Debussy et de Beethoven qu’il précise son goût pour l’imperfection et une certaine abstraction, qui colorent dès lors sa propre manière d’écrire. Le 22 mars 1935, il inscrit dans son journal cette phrase qui se révélera prophétique : « Je me détache du lyrisme facile, coulant, qui s’emporte lui-même : je me dégage des mots. » Ce rejet du romantisme de sa jeunesse marque la naissance du Garneau tel qu’on le connaîtra à travers les poèmes de sa période de maturité, écrits entre l’âge de 23 et de 26 ans.

La Relève

Si Garneau affine ses idées et son style dans son journal et dans ses lettres, c’est-à-dire loin de la sphère publique, il n’est pas isolé pour autant durant cette période. Il rêve alors de voyager, comme le fait par exemple Le Moyne, et poursuit son éducation en autodidacte, s’imposant un programme de lectures afin d’acquérir une véritable culture classique. Il s’intéresse beaucoup à la toute nouvelle revue catholique la Relève, fondée à Montréal en 1934 par deux anciens du collège Sainte-Marie, Robert Charbonneau et Paul Beaulieu. Ses proches amis y jouent un rôle de premier plan, surtout Hurtubise qui en devient rapidement le rédacteur en chef. Garneau participe pendant quelque temps aux réunions de l’équipe de rédaction, qui sollicite sa collaboration. Il publie dans la Relève des textes relativement mineurs avant d’y faire paraître un petit nombre de poèmes en 1936 et en 1937. Même si sa place au sein de cette revue reste plutôt effacée, il y trouve un milieu intellectuel favorable à son talent poétique, et plus encore un horizon culturel, spirituel et philosophique. Il est difficile d’imaginer Garneau sans un tel environnement, qui l’encourage à publier ses poèmes.

Garneau s’identifie à la Relève plus qu’à n’importe quel autre groupe, partageant avec ses animateurs les mêmes idées sur la nécessité d’un renouveau spirituel à une époque marquée par la montée des idéologies et hantée par la crise économique de 1929. Il subit comme eux l’influence du personnalisme chrétien, à travers les figures de penseurs français comme Jacques Maritain et Emmanuel Mounier dont la revue se fait régulièrement l’écho. La révolution spirituelle à laquelle Garneau et ses amis catholiques aspirent se traduit moins par un projet politique que par une refonte entière de la société autour de l’unité de la personne humaine. Elle se base en outre sur une soif nouvelle de culture universelle, aussi bien la culture classique enseignée par l’école que les formes plus modernes, redoutées jusque-là par l’Église canadienne-française. Mais plus généralement, c’est toute la problématique du désarroi spirituel et de la quête de soi, si déterminante dans la poésie de Garneau, qui trouve dans la Relève un terreau fertile, autour de l’opposition entre l’universalité de la personne et les définitions réductrices de l’individu ramené à la seule identité nationale ou aliéné par le capitalisme et le matérialisme.

Garneau, qui reste toutefois loin du débat public, occupe une place singulière au sein de ce groupe de jeunes intellectuels montréalais. Aucun des autres collaborateurs de la revue n’est poète. Seul Élie se passionne pour la poésie, mais il n’en écrit pas lui-même. S’il arrive que le périodique discute de certains poètes, il ne publie guère de poèmes (à l’exception de ceux de Garneau). Ce constat peut s’étendre d’ailleurs à l’ensemble du paysage littéraire de cette période : entre 1935 et 1938, au moment où Garneau crée ses poèmes, la poésie n’a pas de lieu précis d’expression au Canada français. Aucun éditeur local ne s’intéresse alors à ce genre. Garneau ne cherche pas, par ailleurs, à s’inscrire dans quelque filiation littéraire nationale. Il ne cite jamais son propre grand-père, le poète Alfred Garneau (fils de l’historien François-Xavier Garneau*), et ne s’identifie à aucun poète canadien-français. En fait, il ne désire pas se mêler à d’autres écrivains en dehors du groupe de la Relève, pas plus qu’il ne tient à fréquenter des peintres.

Malgré tout, grâce au critique Maurice Hébert (père de la poète et romancière Anne Hébert* et cousin de sa mère), Garneau suit de loin l’actualité littéraire nationale. C’est ainsi qu’il a découvert À l’ombre de l’Orford, publié en 1929 par Alfred DesRochers*, « le premier vrai poète canadien que je lise », écrit-il dans une lettre à Hurtubise le 16 juillet 1931. Garneau apprécie suffisamment Claude-Henri Grignon* pour publier en octobre 1934 dans la Relève un compte rendu de son recueil de nouvelles, le Déserteur et autres récits de la terre, paru la même année à Montréal. Il se passionne surtout pour la littérature d’ailleurs : Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Maurice Maeterlinck, Charles-Ferdinand Ramuz, et, parmi les poètes contemporains, Eugène Grindel, dit Paul Éluard, Jules Supervielle et Pierre Reverdy dont on peut percevoir l’empreinte dans le vers sobre et impersonnel que privilégie Garneau. Mais autant il était facile de reconnaître les influences de Baudelaire ou de Verlaine chez Émile Nelligan, autant la poésie de Garneau n’appartient qu’à lui et s’écrit comme en l’absence de tout maître. Les auteurs dont il commente les œuvres, il ne lui viendrait pas à l’esprit de les imiter, comme on le voit encore plus dans le long compte rendu (en quatre livraisons) sur le romancier régionaliste français Alphonse de Châteaubriant qu’il publie dans la Relève en 1935–1936.

Regards et Jeux dans l’espace

En mars 1937, Garneau, âgé de 24 ans, décide tout à coup de sortir de sa solitude : il a déjà annoncé, dans une lettre à Hurtubise rédigée à la fin du mois de mai de l’année précédente, une exposition de ses toiles (qui n’aura pas lieu) et voici qu’il publie à Montréal à compte d’auteur, grâce à l’aide de ses parents, un recueil de 28 poèmes, Regards et Jeux dans l’espace. « Ce livre est bien de moi », écrit-il à Laurendeau le 18 mars 1937. Garneau en a surveillé de près la composition matérielle, la disposition graphique, la mise en page, mais, surtout, il est conscient d’avoir écrit un livre qui ne ressemble à aucun autre, dans la province de Québec ou ailleurs. Le choix du vers libre y est pour beaucoup. Il ne s’agit pourtant pas pour lui de rompre avec la pratique traditionnelle du vers régulier au nom de quelque modernité : il renonce aux formes fixes et, en particulier, à l’alexandrin non pas pour tordre le cou à l’éloquence, selon le mot de Verlaine, mais tout simplement parce qu’il se sentait incapable d’être lui-même dans ce vers grandiose. Regards et Jeux dans l’espace s’ouvre sur un poème qui fait de l’absence d’appui la condition pour que ce « moi », dégagé des cadres habituels, puisse advenir. Au vers initial « Je ne suis pas bien du tout assis sur cette chaise » répond le vers final : « C’est là sans appui que je me repose. » Tout le recueil se lit comme le récit très construit de ce « je » qui se pose à nouveau (se re-pose), en quête de lui-même, perdu et retrouvé, unifié et dédoublé, passant du jeu de l’enfance à la lucidité, que résume le titre de la section « De gris en plus noir », et culminant dans le poème final, Accompagnement : « Je marche à côté d’une joie / D’une joie qui n’est pas à moi / D’une joie à moi que je ne puis pas prendre. »

Tiré à mille exemplaires, Regards et Jeux dans l’espace est déposé en consignation dans plusieurs librairies de Montréal et fait l’objet d’une annonce dans le quotidien le Devoir. Les critiques sont généralement enthousiastes, sauf le romancier polémiste Grignon qui, dans un article publié le 26 mars à Saint-Hyacinthe dans En avant !, se moque des prétentions de Garneau et s’attaque en particulier à son choix d’écrire en vers libres. On ignore jusqu’à quel point ce jugement l’a véritablement blessé. On sait seulement qu’au fil des semaines suivant la parution du livre, l’étonnante confiance que Garneau manifeste en début d’année s’effondre, peut-être en raison du texte de Grignon, mais plus vraisemblablement parce qu’il s’aperçoit que son recueil se vend peu. Selon Laurendeau, à l’automne, Garneau n’aurait écoulé que 37 exemplaires. Garneau passe alors de l’euphorie au découragement. Il s’accuse d’être un imposteur, de jouer au poète et donc de manquer de sincérité, qualité essentielle pour lui à toute forme d’art. Son reniement est sans appel. Garneau va jusqu’à brûler des exemplaires de son livre qui traînent dans le sous-sol de la maison familiale de Westmount. Il récupère au même moment une partie des copies déposées chez les libraires, ne voulant plus les vendre. Il retire ainsi son livre de la circulation et se retire lui-même de la circulation, se réfugiant à Sainte-Catherine, la mort dans l’âme.

Garneau consent malgré tout à faire le voyage en France prévu depuis plusieurs mois. Il part de Montréal le 2 juillet avec Le Moyne, mais ce qui devait à l’origine être un séjour d’un an vire au cauchemar. Les lettres rédigées d’Europe comptent parmi les plus noires que Garneau ait jamais écrites, sans qu’il explique les causes précises de son désarroi. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il veut fuir Paris, qu’il se rend à Lourdes, puis à Chartres, où il éprouve son seul moment de grâce, après quoi il rechute et décide de rentrer au pays, à peine dix jours après avoir mis les pieds en France.

Pour Garneau, l’année 1937 marque ainsi un tournant décisif et dramatique. De janvier à mars, tous les espoirs lui semblent permis. Garneau se jette dans l’aventure de la publication comme si c’était le début de son œuvre véritable : il entrevoit en effet la possibilité de publier d’autres livres à la suite de Regards et Jeux dans l’espace, qu’il rêve même de faire connaître en France. Or, six mois plus tard, il ne veut plus entendre parler de son recueil. « Je n’aime plus écrire », confie-t-il le 30 décembre à Élie, et il annonce ne plus vouloir rien publier. De fait, même s’il continue de tenir son journal et même s’il entretient comme auparavant sa correspondance avec ses amis, Garneau ne publiera plus rien, sauf l’article « les Cahiers des poètes catholiques », compte rendu de la revue homonyme qui paraît à Montréal en février 1938 dans l’Action nationale. Ses amis auront beau lui faire toutes sortes d’invitations, son refus demeurera catégorique et définitif.

Dernières années

À 25 ans, Garneau se retrouve donc dans une impasse. La seule vie qu’il avait sérieusement imaginée pour lui, celle de poète, est devenue impossible. Quant à la vie de peintre, il y a déjà renoncé depuis un certain temps, ce qui ne l’empêche pas de continuer à faire de petits tableaux à l’occasion, presque toujours des paysages. Le 2 janvier 1941, il écrit ironiquement à Anne Hébert que le peintre Louis Muhlstock lui a « prédit un brillant avenir ». En réalité, Garneau a alors abandonné toute ambition artistique, et se contente de dessiner des cartes pour sa famille. Celle-ci continue de le soutenir, mais lui se demande, dans son journal le 30 janvier 1938 : « Ai-je la vocation du désert ? » Garneau ne supporte plus la compagnie des autres et souffre, selon son propre mot consigné dans sa lettre à Le Moyne le 27 octobre 1937, de « phobie » sociale. Même l’idée de communier parmi les paroissiens du village le fait paniquer. Garneau se confie à un directeur de conscience, mais sans profit. L’écriture n’est plus pour lui qu’une faute, un péché d’orgueil. Ses lettres et son journal font état de son désarroi. Paradoxalement, c’est au moment où il constate l’impossibilité d’écrire qu’il crée certains de ses textes les plus originaux et les plus réussis. C’est le cas, en particulier, du court récit qu’il compose dans son journal entre les mois de janvier et d’avril, intitulé « le Mauvais Pauvre va parmi vous avec son regard en dessous », qui se lit comme un autoportrait saisissant. Il décrit le mauvais pauvre sous les traits d’un imposteur qui n’a d’autre choix, s’il veut cesser de se mentir et de mentir aux autres, s’il veut exprimer son être essentiel, de se dépouiller de tout ce qui n’est qu’apparence trompeuse : ses habits, sa peau, mais aussi une partie de son squelette. Ne reste à la fin que son épine dorsale, ultime expression de soi, « la seule qu’on est sûr qui ne ment pas ».

Installé désormais de façon permanente à Sainte-Catherine, Garneau est plus oisif que jamais. Il a demeuré toute sa vie chez ses parents, n’a jamais travaillé à l’extérieur et ne compte pas le faire, comme on le voit sur la fiche qu’il remplit en août 1940 lors de l’inscription nationale obligatoire. Il indique vivre « à la charge de [son] père ». « Emploi actuel ? aucun [...] [E]mploi habituel ? aucun [...] Quel autre travail pouvez-vous faire convenablement ? aucun […] Y a-t-il un métier quelconque que vous désireriez apprendre ? Non. » Garneau a l’air à la fois d’un éternel adolescent et d’un retraité précoce. Il coupe peu à peu les ponts avec tout milieu intellectuel que ce soit. Ses amis montréalais espacent leurs visites au fur et à mesure que s’accroissent leurs propres obligations familiales et professionnelles. Garneau, lui, n’a aucun engagement : il ne travaille toujours pas et vit aux crochets de ses parents, venus le rejoindre à Sainte-Catherine en 1941 tant ils sont inquiets pour son état physique et mental. Le 25 septembre de l’année suivante, il écrit une lettre à son frère Paul qui, pour sa participation en août au raid de Dieppe, en France, à titre de capitaine d’état-major, recevra le 2 octobre l’ordre du Service distingué. Il lui explique qu’il est exempté du service militaire pour des raisons de santé, soit « [son] rhumatisme et l’affection cardiaque qui en a résulté ».

Sans obligation d’aucune sorte, Garneau passe ses journées à s’occuper de la maison et du terrain, à dessiner des cartes qu’il distribue à la famille, à marcher ou à faire du ski, tantôt seul, tantôt avec des voisins. Quand il y a des invités au manoir, il lui arrive de s’isoler davantage et de dormir sous une tente installée durant l’été sur une île au milieu de la rivière Jacques-Cartier. C’est pour récupérer cette tente prêtée par son oncle St-Denys Prévost qu’il s’aventure en canot et meurt d’un arrêt cardiaque, le 24 octobre 1943. On ne retrouve son corps que le lendemain, à moitié couché dans un ruisseau, à quelques pas de la rivière.

Publications posthumes et postérité

Les amis de Garneau multiplient les hommages et entreprennent ensuite de faire connaître ses poèmes. Ils publient en 1949 une nouvelle édition intitulée Poésies complètes : Regards et Jeux dans l’espace, les Solitudes. Celle-ci comprend 70 inédits et révèle l’ampleur de l’œuvre de Garneau, considéré désormais par plusieurs comme le plus grand poète moderne du Canada français. Les éloges se doublent cependant d’un malaise, plusieurs regrettant que Garneau ait été si peu reconnu de son vivant. Son destin de poète solitaire et incompris devient le symbole d’une misère collective. Les amis découvrent la profondeur de la tragédie intime de Garneau lorsque les parents de ce dernier leur remettent les cahiers de son journal, non sans en avoir arraché de nombreuses pages, perdues à jamais. Ils publient en 1954 à Montréal des extraits de ce Journal, avec une préface de Gilles Marcotte. La vie du poète prend alors le dessus sur son œuvre. Plusieurs lecteurs, dont le critique suisse Albert Béguin, alimentent la légende voulant que Garneau se soit suicidé. En 1961, son ami Le Moyne s’attaque à l’étouffante société canadienne-française dans un texte accusateur, publié à Montréal dans son ouvrage Convergences, qui commence ainsi : « Je ne peux pas parler de Saint-Denys-Garneau sans colère. Car on l’a tué. » L’auteur de Regards et Jeux dans l’espace devient, de cette façon, la victime d’une société janséniste, hypocrite, contrainte au silence. Il incarne, aux yeux de la Révolution tranquille, l’écrivain souffreteux et malheureux, symbole d’un monde figé que la nouvelle génération veut liquider. Il faut attendre l’édition critique Œuvres en 1971, publiée par le poète Jacques Brault et le père Benoît Lacroix (ami des parents de Garneau), pour qu’on retourne à l’œuvre de Garneau, sans la rabattre sur la biographie tragique de son auteur.

Il reste difficile de dissocier la force de l’œuvre de de Saint-Denys Garneau et la violence avec laquelle il rejette sa poésie et tourne le dos à la littérature. Ce geste sans équivalent dans l’histoire littéraire n’a rien perdu de son pouvoir d’énigme. Comment un poète aussi doué, aussi profondément engagé dans l’aventure du langage, a-t-il pu s’en détacher aussi radicalement ? L’admiration et l’influence que l’œuvre de Garneau a exercées chez des poètes et des prosateurs contemporains, de Pierre Nepveu à Hélène Dorion en passant par Pierre Vadeboncoeur* et André Major, doivent sans doute quelque chose à l’adieu à la littérature qu’incarne l’auteur de Regards et Jeux dans l’espace. À travers ce dépassement de « la parole vers le silence », selon le mot de Brault dans Chemin faisant : essais, Garneau a eu « le courage de tout risquer ».

Ce texte s’appuie sur notre ouvrage De Saint-Denys Garneau : biographie ([Montréal], 2015), qui contient la liste des sources documentaires que nous avons consultées. Nous avons publié toutes les lettres connues du poète dans De Saint-Denys Garneau : lettres ([Montréal], 2020) ; les extraits de sa correspondance en sont tirés. Les références au journal de de Saint-Denys Garneau proviennent de son Journal (1929–1939) (Québec, 2012).

Les écrits de de Saint-Denys Garneau ont fait l’objet de plusieurs éditions, notamment : Lettres à ses amis (Montréal, 1967) ; Œuvres en prose, Giselle Huot, édit. ([Saint-Laurent (Montréal)], 1995) ; Poèmes et proses (1925–1940) : avec des inédits (textes et illustrations), Giselle Huot, édit. (Montréal, 2001) ; Poésies complètes : Regards et Jeux dans l’espace, les Solitudes, introd. par Robert Élie (Montréal et Paris, 1949).

Ancestry.com, « Registres d’état civil et registres paroissiaux (Collection Drouin), Québec, Canada, 1621 à 1968 », Cathédrale St-Jacque-le-Mineur (Montréal), 14 juin 1912 : www.ancestry.ca/search/collections/1091 (consulté le 3 févr. 2023).— Le Devoir (Montréal), 5 avril 1937.— Albert Béguin, « Réduit au squelette », Esprit (Paris), no 220 (1954) : 640–649.— Roland Bourneuf, Saint-Denys Garneau et ses lectures européennes (Québec, 1969).— Jacques Brault, « Saint-Denys Garneau 1968 », dans son ouvrage Chemin faisant : essais (Montréal, 1975), 107–109.— « De Saint-Denys Garneau, le poète qui a mené le Québec à la modernité littéraire : la vie et l’œuvre de Saint-Denys Garneau racontées par Michel Biron », dans Aujourd’hui l’histoire, réalisation de Mathieu Beauchamp (émission de la Société Radio-Canada, Montréal, 6 nov. 2020 ; accessible en ligne à ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/aujourd-hui-l-histoire/segments/entrevue/208156/saint-denys-garneau-poete-michel-biron).— Alfred DesRochers, À l’ombre de l’Orford (Sherbrooke, Québec, 1929).— Giselle Huot, « l’Aventure artistique du peintre de Saint-Denys Garneau », Mens (Montréal), 4 (2003–2004) : 211–271.— Antoine Prévost, De Saint-Denys Garneau, l’enfant piégé : récit biographique ([Montréal], 1994).— Jacques Roy, l’Autre Saint-Denys Garneau, suivi de cinq lettres inédites de Saint-Denys Garneau (Québec, 1993).— Statistique Canada, « Recherches sur les Registres nationaux de 1940 », de St-Denys Garneau, 19 août 1940 : www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/93C0006 (consulté le 8 oct. 2021).— Paul Verlaine, Art poétique, dans son recueil Jadis & naguère (Paris, 1884), 23–25.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Michel Biron, « GARNEAU, DE SAINT-DENYS (baptisé Hector St-Denys) (de St-Denys) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 17, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 2 mars 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/garneau_de_saint_denys_17F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/garneau_de_saint_denys_17F.html |

| Auteur de l'article: | Michel Biron |

| Titre de l'article: | GARNEAU, DE SAINT-DENYS (baptisé Hector St-Denys) (de St-Denys) |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 17 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 2024 |

| Année de la révision: | 2024 |

| Date de consultation: | 2 mars 2026 |