Provenance : Lien

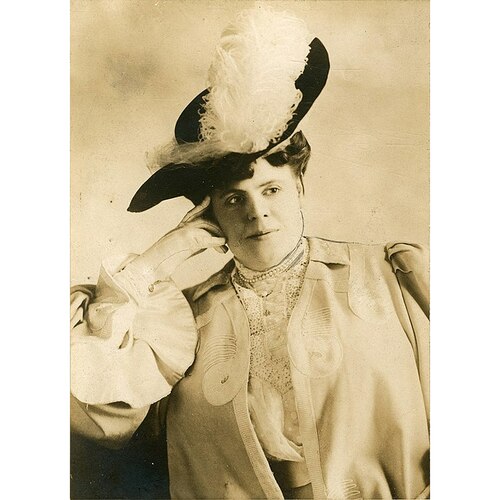

KOERBER, LEILA MARIA (Hoppert), dite Marie Dressler, actrice, née le 9 novembre 1868 à Cobourg, Ontario, cadette des deux filles d’Alexander Rudolph Koerber, professeur de musique, et d’Anne (Anna) Henderson ; le 6 mai 1894, elle épousa à Jersey City, New Jersey, George Francis Hoppert (Hoeppert, Hopper) (décédé en 1929) ; divorcée en 1896 ; compagne de James Henry Dalton (décédé en 1921) ; décédée le 28 juillet 1934 à Santa Barbara, Californie, et inhumée au Forest Lawn Memorial Park, Glendale, Californie.

Marie Dressler eut une vie en dents de scie. Elle passa des années dans des compagnies de théâtre de répertoire, puis remporta un énorme succès comme actrice de vaudeville. Elle connut ensuite une période de sérieuses difficultés financières avant d’atteindre les sommets de la célébrité au cinéma en recevant un Academy Award.

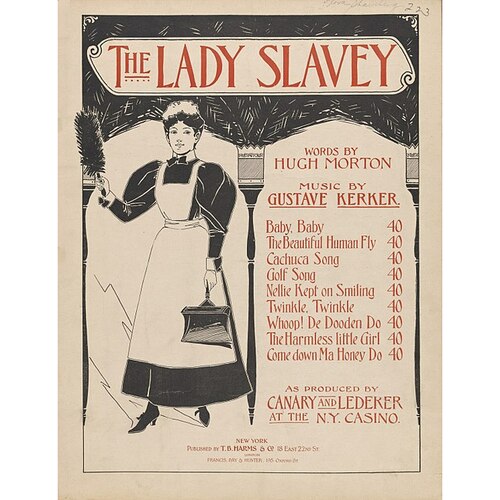

Née en 1868, Leila Maria Koerber prétendrait avoir vu le jour parfois en 1869 et parfois en 1871. Elle prit le nom de scène Dressler – peut-être emprunté à une tante – en partie pour se distancer de son père qui, par son manque de fiabilité, avait contraint la famille à se déplacer de ville en ville afin de chercher du travail. Leila Maria ne parlait plus à son père quand, à l’adolescence, avec sa sœur Bonita Louise, elle quitta la demeure familiale (alors située aux États-Unis) pour intégrer la troupe de théâtre ambulante Nevada Stock Company. Corpulente et mesurant déjà cinq pieds sept pouces, la rousse aux yeux bleu-vert était, selon ses propres mots, « trop ordinaire pour [jouer la] prima donna et trop grosse pour [faire la] soubrette ». Marie Dressler parvint malgré tout à gagner sa vie, parfois de justesse, grâce au jeu et au chant, qu’elle pratiqua durant les dix années suivantes en sillonnant le cœur des États-Unis. Elle arriva à New York en 1892 avec son style personnel de comédie burlesque bien établi. Elle y trouva la célébrité en apparaissant dans des opérettes aux côtés de la populaire Lillian Russell, notamment dans Princess Nicotine (1893), et dans la comédie lyrique The lady slavey (1896), qui fit salle comble pendant deux ans avant sa présentation en tournée. Marie Dressler envoyait de l’argent à ses parents même quand elle ne gagnait que quelques dollars par semaine et, après avoir percé à New York, elle leur fit quitter le Michigan pour venir s’installer avec elle. Elle entretenait toujours une relation conflictuelle avec son père, mais demeurait dévouée à sa mère.

En 1894, Marie Dressler rencontra puis épousa George Francis Hoppert, à l’emploi de la Lillian Russell Light Opera Company, avec laquelle elle travaillait. Après une cérémonie au New Jersey, en présence des parents de l’actrice, les nouveaux mariés retournèrent à New York en voyage de noces. Dès le lendemain, Marie Dressler revint brutalement à la réalité : une dame accosta Hoppert à sa sortie de l’hôtel en se prétendant son épouse. Bien vite, Hoppert se mit à passer de l’une à l’autre. Au bout de deux ans, Marie Dressler demanda le divorce.

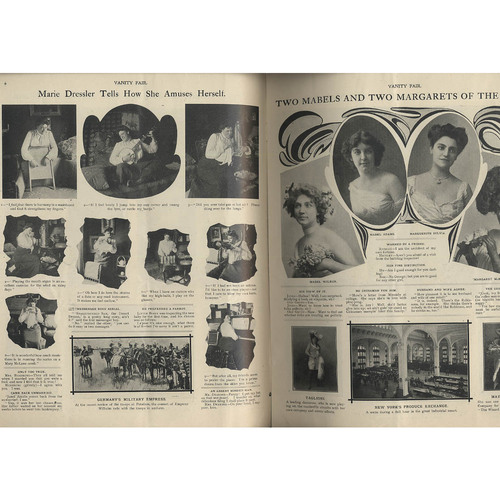

En 1904, Marie Dressler signa un contrat avec l’acteur et producteur Joseph Morris (Joe) Weber ; d’une durée de trois ans, l’entente lui rapporterait 50 000 $. Weber venait alors de rompre ses liens avec son associé, le comédien-imprésario Lewis Maurice (Lew) Fields. Grâce à des chansons telles que A great big girl like me (dans Higgledy-Piggledy, comédie créée en 1904), elle devint une étoile du vaudeville et une invitée prisée de la société new-yorkaise. Elle expliquerait sa popularité en déclarant : « Je sers d’exutoire à l’homme à l’esprit fatigué […] Cela le détend de me regarder me ridiculiser. » Au terme du contrat de Marie Dressler avec Weber, Fields l’embaucha. L’actrice connut la gloire en interprétant Tillie, femme massive de type vilain petit canard (rôle-titre de Tillie’s nightmare, 1909), personnage qu’elle incarnerait aussi souvent que possible pendant plus de dix ans. Le morceau le plus célèbre de la comédie, Heaven will protect the working girl, deviendrait sa chanson emblématique.

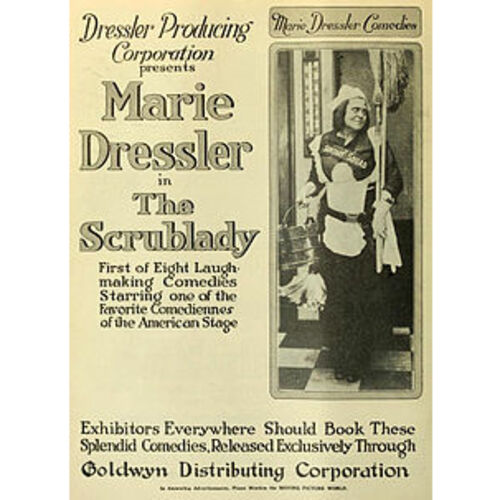

À l’apogée de sa renommée scénique, Marie Dressler sabota sa carrière en s’absentant pendant des semaines et des mois d’affilée. Ses tentatives de produire ses propres spectacles en Angleterre, à San Francisco et ailleurs échouèrent presque toutes. Elle déclara faillite en 1901 et en 1909. Elle se considérait comme une entrepreneure et démarra divers projets, mais ses succès les plus retentissants survinrent invariablement sous la direction des autres. En 1914, elle partit à Los Angeles pour tourner Tillie’s punctured romance avec le réalisateur Michael Sennett*, dit Mack Sennett. Le film met en vedette Charlie Chaplin et Mabel Normand. Le tournage lui procura 14 semaines de travail, au salaire hebdomadaire de 2 500 $. Malgré la réception positive du film, Marie Dressler trouverait ensuite peu de travail dans le domaine cinématographique.

Autour de 1907, James Henry Dalton, homme au passé flou, avait fait son apparition dans la vie de Marie Dressler. Pendant les 12 années suivantes, il ne fit apparemment rien d’autre que s’associer à tous les projets de l’actrice. Ils s’unirent à l’occasion d’une sorte de cérémonie de mariage, mais le « ministre » célébrant, engagé par Dalton, jouait la comédie. Peu après que Marie Dressler eut appris la vérité, Dalton subit un accident vasculaire cérébral causé par le diabète. Dès lors, elle n’eut jamais la force, dirait-elle un jour, de « l’envoyer à la dérive ». À la mort de Dalton à Chicago, en 1921, trois hommes se présentèrent au salon funéraire avec l’ordre de restituer sa dépouille à sa femme, qu’il avait abandonnée depuis longtemps.

Quand les États-Unis s’engagèrent dans la Première Guerre mondiale en 1917, Marie Dressler se dévoua à l’effort de guerre à ses propres frais. Sa renommée lui permit d’accompagner Mary Pickford [V. Gladys Louise Smith*], Charlie Chaplin et Douglas Fairbanks à la Maison-Blanche, en 1918, pour lancer une tournée promotionnelle nationale de la troisième campagne des obligations de guerre. Toutefois, à son retour sur Broadway en 1919, son salaire hebdomadaire ne s’élevait plus qu’à 1 500 $, alors qu’elle avait déjà gagné 2 500 $ par semaine. Sa réputation auprès des producteurs de théâtre se ternit quand, le 12 août de la même année, excédée par le mauvais traitement que ces derniers réservaient aux filles de la chorale, elle devint la présidente de la Chorus Equity Association of America. Le syndicat se joignit à l’Actors’ Equity Association à l’occasion d’une grève d’un mois qui engendra de meilleures conditions de travail.

L’année suivante, Marie Dressler tenta de monter sa propre version de Tillie’s nightmare ; son projet s’avéra un échec dispendieux. Avec la venue des années folles, époque marquée par une obsession pour la jeunesse et le prestige, le style de jeu de l’actrice – qui consistait à grimacer, à parcourir la scène d’un pas gauche, à tourner sa forte stature en ridicule et à voler la vedette dans toutes ses apparitions – tomba en désuétude. Après la mort de Dalton, Marie Dressler sombra dans la dépression. Malgré plusieurs voyages en Europe, souvent financés par ses amis de la haute société, elle n’arriva pas à trouver l’objectif et la raison d’être qu’elle désirait si ardemment. « Mon courage, tout comme mon compte en banque, était au plus bas, dirait-elle. J’étais effrayée et terriblement agitée. » Au milieu des années 1920, elle vivait au seuil de la pauvreté, conséquence de sa contribution intermittente à diverses productions.

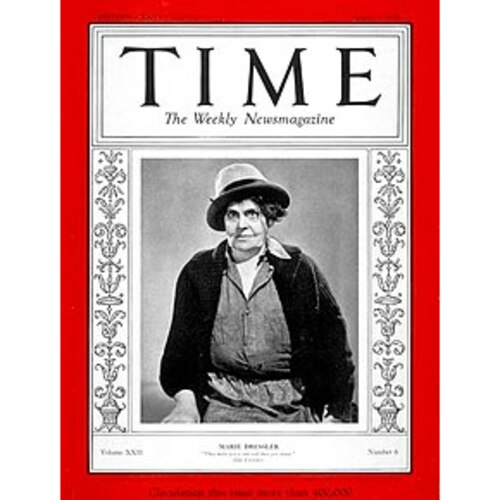

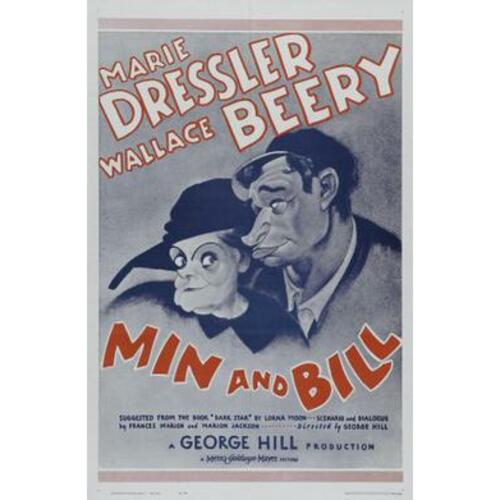

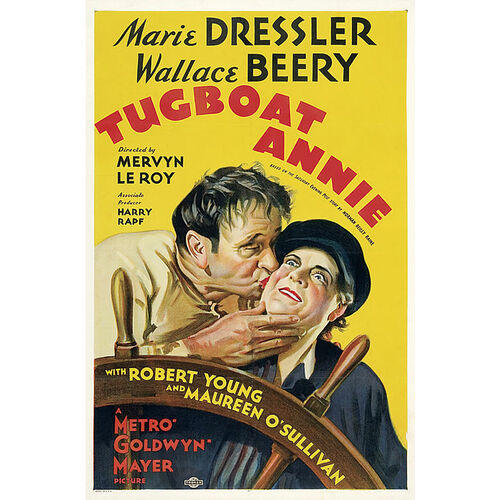

Marie Dressler prétendait généralement que tout allait bien. Son amie Frances Marion, scénariste pour la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), découvrit toutefois ses déboires financiers en lisant une lettre que lui adressa une connaissance commune. L’actrice avait fait la rencontre de Frances Marion, alors jeune journaliste à San Francisco, durant une tournée au début des années 1910. Les deux femmes se rapprochèrent lorsque Marie Dressler prit soin de Frances Marion après le suicide de sa sœur en 1916. La même année, la scénariste écrivit Tillie wakes up (1917), production qui devint la première suite de Tillie’s punctured romance de Marie Dressler à connaître le succès. Dans la lettre, Frances Marion apprit que l’actrice se sentait désespérée au point de songer à s’installer définitivement en Europe et y devenir directrice d’hôtel ou gouvernante. Frances Marion parla d’elle à Irving Grant Thalberg, chef de production à la MGM, qui accepta de lui verser un salaire, puis elle rédigea le scénario de The Callahans and the Murphys (1927), mettant en vedette Marie Dressler et la comédienne Polly Moran. Malgré le succès initial du film, on en cessa la distribution en raison de critiques : la communauté irlando-américaine et l’Église catholique jugeaient certaines situations insultantes. Marie Dressler interpréta ensuite une série de rôles de soutien. Elle ne retrouva toutefois la célébrité que grâce à une seconde intervention de Frances Marion en sa faveur ; la scénariste la recommanda pour tenir le rôle de Marthy Owens, une vieille ivrogne errant sur les quais, dans le long-métrage Anna Christie (1930), adaptation de la pièce d’Eugene Gladstone O’Neill qu’elle préparait pour Greta Garbo, qui y jouerait dans son premier film parlant. Dans ce rôle dramatique, Marie Dressler remporta un succès qui la désarçonna elle-même, ainsi que tous ceux qui croyaient connaître les caractéristiques fondamentales d’un premier rôle féminin. Elle avait une soixantaine d’années, pesait 200 livres, et ne manquerait plus jamais de contrats. Pour son travail d’interprétation dans Min and Bill, en 1930, que Frances Marion écrivit aussi pour elle, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences lui décerna l’année suivante l’Academy Award de la meilleure actrice. Grâce à l’énorme succès commercial de Min and Bill et de Tugboat Annie, en 1933, rôle taillé sur mesure pour Marie Dressler, la MGM fut le seul studio important à garder la tête hors de l’eau lorsque la grande dépression frappa Hollywood de plein fouet. Deux autres films sortis en 1933 y contribuèrent également : Dinner at eight, dans lequel elle incarne avec brio la vedette en déclin Carlotta Vance, et Christopher Bean. Le 28 juillet de l’année suivante, entourée de plusieurs médecins et d’amis, dont Frances Marion, l’actrice mourut à Santa Barbara du cancer qu’elle combattait depuis quelques années.

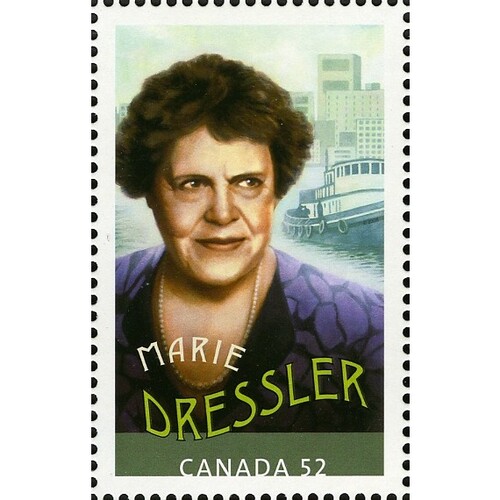

Au Canada, dans la maison de Cobourg où naquit Leila Maria Koerber, le Canadian Women in Film Museum lui dédie une exposition. À l’extérieur, une plaque de la Fondation du patrimoine ontarien souligne ses réalisations. La Marie Dressler Foundation, créée en sa mémoire, tient annuellement le Vintage Film Festival, qui présente des films de Marie Dressler et d’autres de son époque. Un timbre émis par Postes Canada en 2008 porte son effigie.

Marie Dressler a écrit deux autobiographies : The eminent American comedienne Marie Dressler in the life story of an ugly duckling […] (New York, 1924) et My own story as told to Mildred Harrington (Boston, 1934).

Cari Beauchamp, Without lying down : Frances Marion and the powerful women of early Hollywood (Berkeley, Calif., 1997).— Matthew Kennedy, Marie Dressler : a biography […] (Jefferson, N.C., 1999).— Betty Lee, Marie Dressler : the unlikeliest star (Lexington, Ky, 1997).— Victoria Sturtevant, A great big girl like me : the films of Marie Dressler (Urbana, Ill., 2009).— Warner Bros. Classic, « Clip – Anna Christie – Warner Archive » : youtu.be/46ybS7cebuU?si=RorW8y8IaPg_rQEj (consulté le 19 mars 2025).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Cari Beauchamp, « KOERBER, LEILA MARIA (Hoppert), dite Marie Dressler », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 16, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 19 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/koerber_leila_maria_16F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/koerber_leila_maria_16F.html |

| Auteur de l'article: | Cari Beauchamp |

| Titre de l'article: | KOERBER, LEILA MARIA (Hoppert), dite Marie Dressler |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 16 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 2025 |

| Année de la révision: | 2025 |

| Date de consultation: | 19 janv. 2026 |