Provenance : Lien

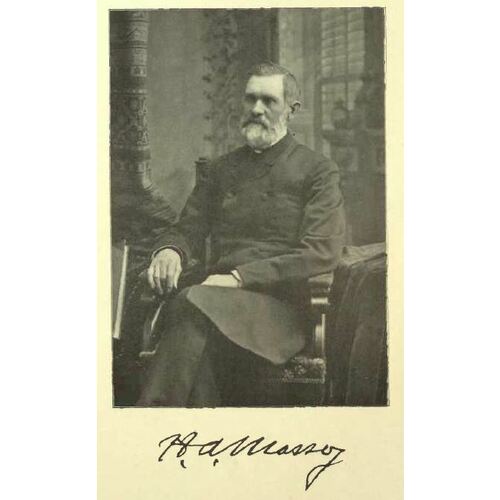

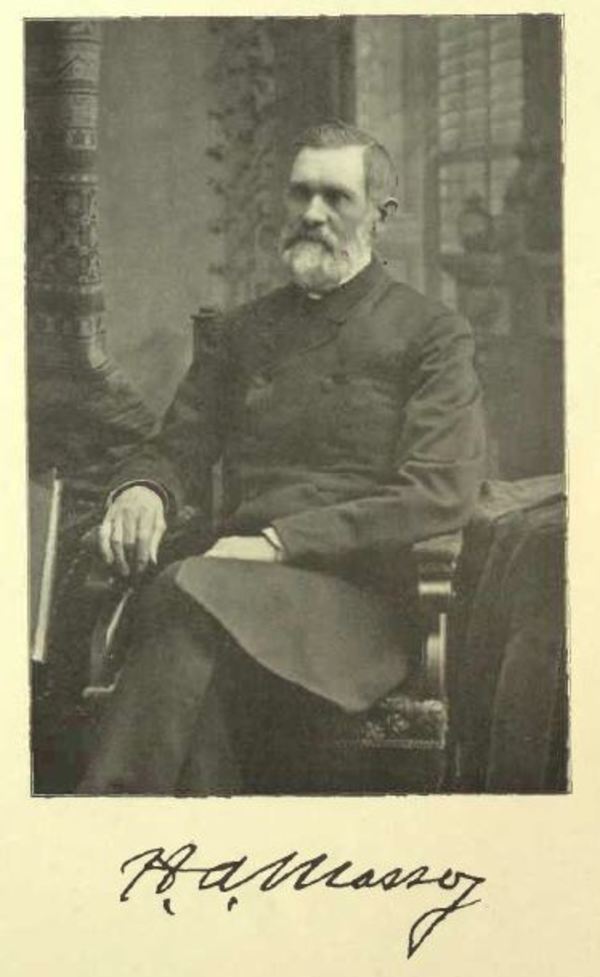

MASSEY, HART ALMERRIN, homme d’affaires, fonctionnaire, juge de paix et philanthrope, né le 29 avril 1823 dans le canton de Haldimand, Haut-Canada, fils aîné de Daniel Massey* et de Lucina Bradley ; le 10 juin 1847, il épousa à Gloversville, New York, Eliza Ann Phelps, et ils eurent une fille et cinq fils, dont l’un mourut en bas âge ; décédé le 20 février 1896 à Toronto.

Né dans la ferme paternelle, située dans le comté de Northumberland, Hart Almerrin Massey fit ses études à cet endroit et à Watertown, dans l’état de New York, où il avait de la famille. Entre 1842 et 1846, il passa trois trimestres au Victoria College de Cobourg, dans le Haut-Canada. Charretier et agriculteur chevronné, il devint propriétaire de la ferme en janvier 1847, soit l’année où son père ouvrit une fonderie près de Newcastle. Cinq mois plus tard, il épousa une jeune Américaine qui partageait sa foi ; Eliza Ann Phelps avait grandi au sein de l’Église méthodiste épiscopale, et lui, ardent méthodiste, avait fait l’expérience de la conversion à l’âge de 15 ans. Le couple s’établit dans le canton de Haldimand, où Massey se fit connaître comme administrateur scolaire, juge de paix et membre de l’association réformiste locale.

Massey s’installa à Newcastle en 1851 pour assumer la surintendance de l’usine de son père. Deux ans plus tard, le 17 janvier, ils fondèrent une société, la H. A. Massey and Company. Depuis la fin des années 1840, la mécanisation de l’agriculture, déjà populaire dans le nord-est des États-Unis, avait gagné le Haut-Canada, où des droits de douane et une législation sur les brevets allaient favoriser la production de machinerie. Très attentif aux rapides progrès techniques des Américains, Massey se rendit plusieurs fois dans l’état de New York, de 1851 à 1861, et en revint avec une série de licences de production – pour une faucheuse, une moissonneuse, une faucheuse-moissonneuse, puis une moissonneuse-râteleuse – qui allaient accroître la renommée de la fonderie. En octobre 1855, les instruments aratoires de la H. A. Massey and Company furent primés à l’exposition provinciale d’agriculture. En février 1856, neuf mois avant la mort de Daniel Massey, la société fut dissoute. Hart Almerrin devint l’unique propriétaire de l’entreprise, grâce à un solide appui financier de son père, qui prit la forme de billets non grevés d’intérêts dont la valeur totale s’élevait à £3 475. Grâce au dynamisme de Massey fils, la fonderie allait prospérer.

Comme sa réputation de solvabilité était excellente, Massey put agrandir l’usine de Newcastle dès 1857. Selon une annonce parue dans le Newcastle Recorder, la fonderie offrait une large gamme de produits, par exemple des machines à vapeur, des tours, des poêles, de la ferblanterie et une faucheuse-moissonneuse « améliorée par Massey ». Fait caractéristique, l’annonce affirmait que l’entreprise pouvait « concurrencer n’importe quel établissement du Canada ou des États-Unis d’un genre semblable ». Cependant, on était en pleine récession, et Massey, semble-t-il, s’inquiétait de voir que les producteurs américains de machinerie agricole en profitaient pour faire du dumping dans la province. Il exprima cette préoccupation à une assemblée tenue à Toronto pour encourager le développement de l’industrie canadienne. Les hausses tarifaires de 1857–1858 [V. William Cayley*] éliminèrent à peu près complètement la concurrence américaine.

En 1861, dans le Haut-Canada, la production annuelle de machines agricoles se répartissait entre quelque 31 usines (surtout des fonderies) et sa valeur dépassait 454 000 $. Plusieurs facteurs expliquent cette situation encourageante : les fermiers (à commencer apparemment par ceux des comtés de Northumberland et de Durham) avaient adopté d’emblée ces machines qui accéléraient les moissons, la main-d’œuvre agricole manquait, la production de blé augmentait, les chemins de fer étaient terminés, et la guerre de Sécession diminuait encore davantage la concurrence américaine. Massey était conscient du potentiel qui s’offrait à lui mais, d’après le recensement de 1861, son usine ne fabriquait que pour 2 000 $ de machines agricoles qui, comme dans la plupart des autres entreprises, ne représentaient qu’une fraction encore modeste de la production. Toujours selon le recensement, ses principaux concurrents produisaient chaque année plus de machinerie agricole que lui. C’étaient Luther Demock Sawyer et P. T. Sawyer de Hamilton, Alanson Harris de Beamsville, Joseph Hall d’Oshawa, Peter Patterson du canton de Vaughan, William Henry Verity de Francistown (Exeter) ainsi que Ebenezer Frost et Alexander Wood de Smiths Falls. Toutefois, seul Hall avait investi plus que Massey dans son usine, et quelques-uns seulement de ces manufacturiers rapportaient une production un tant soit peu notable de faucheuses et de moissonneuses. L’avenir de Massey était là.

Dans les années 1850 et au début des années 1860, Massey raffermit son excellente renommée d’homme d’affaires en mettant sur pied de solides réseaux d’approvisionnement et de distribution et en dotant son entreprise des moyens nécessaires à l’expansion. En 1861, année déterminante dans sa carrière, il obtint les droits de fabrication d’une faucheuse et d’une moissonneuse-râteleuse inventées par Walter Abbott Wood de New York. Sans tarder, il se mit à produire ces machines qui faisaient déjà fureur et lança une audacieuse campagne de publicité auprès des agriculteurs de la province. Très tôt, il avait compris à quel point la réclame était nécessaire et, pendant l’hiver de 1861–1862, il prépara la parution de son premier catalogue, abondamment illustré de dessins américains. On pouvait y voir une reproduction de la médaille que la Chambre des arts et manufactures du Bas-Canada lui avait décernée en 1860 pour ses batteuses. Pour les besoins de la publicité de masse, Massey tenait beaucoup à remporter des prix et des épreuves et, à compter de ce moment, ces distinctions allaient figurer en bonne place dans ses publications à caractère publicitaire. L’incendie qui rasa l’usine de Newcastle en mars 1864 lui infligea des pertes de 13 500 $, mais il s’empressa de la reconstruire, car les commandes de machines agricoles affluaient. Il abandonna alors ses autres produits. En 1867, sa moissonneuse-faucheuse présentée par la Chambre d’agriculture du Haut-Canada à l’Exposition universelle de Paris remporta une médaille. Il était sur les lieux, prêt à commencer la promotion. Ses premières commandes européennes suivirent. La même année, il fit entrer dans l’entreprise son fils de 19 ans, Charles Albert, diplômé du British American Commercial College de Toronto et homme d’affaires aussi habile que lui.

Massey était de plus en plus en vue à Newcastle également. Surintendant de l’école du dimanche, il contribua à la construction d’une nouvelle église pour la congrégation méthodiste. Toujours juge de paix, il devint en 1861 coroner des comtés unis de Northumberland et Durham. En 1866, il entra à la Durham Lodge No. 66 pour accéder 11 ans plus tard au titre de maître maçon. De plus, il prit la direction de la Newcastle Woollen Manufacturing Company.

L’entreprise de Massey allait si bien qu’en septembre 1870 il entreprit des démarches en vue de la transformer en société par actions. Constituée juridiquement en janvier 1871, la Massey Manufacturing Company avait un capital de 50 000 $. Lui-même la présidait ; Charles Albert, qui de toute évidence était son dauphin, occupait la vice-présidence et la surintendance. En septembre, celui-ci se trouva seul à la barre, car le reste de la famille alla s’installer à Cleveland, en Ohio, apparemment à cause de l’état de santé de Massey. Tout absorbé dans les œuvres méthodistes, le second fils, Chester Daniel, jeune homme maladif, vit dans ce déménagement « la main de Dieu guidant [son] père vers des influences plus bénéfiques [...] et [agissant] pour le bien spirituel de toute la famille ». Massey, lui, avait bien l’intention de profiter de sa demi-retraite : en 1874, il fit construire une « demeure princière » avenue Euclid, en bordure de la ville. D’abord scandalisé, Chester Daniel accepta bientôt la situation : « Père a dit qu’il n’habiterait aucune autre rue. »

Les Massey restèrent à Cleveland jusqu’en 1882. Massey lui-même s’adapta bien et prit la citoyenneté américaine en 1876. Ses sympathies réformistes le portèrent peut-être du côté des démocrates, mais on n’en est pas sûr, car la famille admirait les présidents républicains Ulysses S. Grant et Rutherford Birchard Hayes. Massey voyageait beaucoup ; en 1873, il fit l’une de ses tournées dans les États du Sud en compagnie du révérend William Morley Punshon*. Peu après le déménagement, lui-même, sa fille Lillian Frances* et Chester Daniel s’étaient joints à la communauté méthodiste de l’Ohio. Massey prenait une part particulièrement active à la construction d’églises, aux affaires des écoles du dimanche, aux réunions en plein air et aux conférences. À titre de président du conseil d’administration de la First Methodist Episcopal Church, il sanctionna une série de « Règlements généraux » d’inspiration typiquement méthodiste, rédigés par Chester Daniel. Les articles qui interdisaient d’« amasser des trésors sur terre » et d’emprunter de l’argent ou de « prendre des biens » s’il n’y avait « probabilité de paiement » montrent que la famille s’acheminait vers la philanthropie et avait réussi à concilier richesse et foi.

Pendant ces années, Massey s’imprégna de l’évangélisme de l’Église méthodiste épiscopale. Très vite, il embrassa les principes de la Chautauqua Assembly, fondée en 1874 au lac Chautauqua, dans l’état de New York, par Lewis Miller, autre manufacturier de machinerie agricole, et par le ministre méthodiste épiscopal John Heyl Vincent, dont la demi-sœur allait épouser Chester Daniel. Ce mouvement religieux et éducatif populaire avait installé son campement dans un cadre naturel qui devint aussi un lieu de villégiature estival pour bien des méthodistes riches. Massey, qui faisait partie du conseil d’administration, y avait une tente, et en 1880 il fit construire un « joli chalet de style suisse ».

Naturellement, à Cleveland, Massey se laissa tenter par les affaires, qui ne lui réussirent pas tellement. Président de l’Empire Coal Company en 1873–1874, puis de la Cleveland Coal Company en 1876–1877, il investit aussi dans l’immobilier résidentiel. À son retour en Ontario, il n’en rapporta qu’un maigre bagage : des mines épuisées, des problèmes de gestion immobilière et une tenace réputation de « mesquinerie », comme le dit plus tard un avocat de Cleveland. Néanmoins, il n’avait aucune raison de s’inquiéter. L’usine de Newcastle avait continué à prospérer sous la poigne de fer de Charles Albert et l’avalanche de publicité que celui-ci faisait paraître (il avait poursuivi la publication des catalogues et avait lancé en 1875 un tabloïd, le Massey’s Pictorial). En 1874, les droits de douane sur la machinerie agricole étaient passés à 17,5 % ; en 1879, dans le cadre de la Politique nationale du gouvernement conservateur, ils allaient atteindre 25 %. En 1876, Charles Albert avait pu affirmer devant un comité parlementaire que le taux était satisfaisant. Pendant la dépression qui sévissait à ce moment-là, un représentant de la R. G. Dun and Company signala que l’entreprise « se montr[ait] très prudente et ne pouss[ait] pas les ventes ». En 1878, elle mit sur le marché la moissonneuse Massey. Le succès instantané de cette « première machine de conception entièrement canadienne » engendra une demande sans précédent qui, avec le produit de l’augmentation des droits de douane, permit à la compagnie de procéder à une grande expansion et de relocaliser son usine.

Apparemment, Massey avait eu la sagesse d’acquérir des terrains à Toronto dès 1872. Les négociations entreprises par Charles Albert en septembre 1878 en vue d’acheter une bonne partie du lot réservé à l’armée, rue King, près des voies ferrées, furent conclues facilement au printemps suivant. Massey père se rendit à Toronto pour superviser la construction de l’usine. La production reprit à l’automne. De 1879 à 1884, tant à Cleveland qu’à Toronto, Massey participa, à titre d’acteur ou de conseiller, à des événements qui eurent une incidence importante sur l’avenir de la compagnie. À l’automne de 1879, eut lieu la fondation de l’Ontario Agricultural Implement Manufacturers’ Association, grâce à laquelle les Massey et d’autres producteurs, dont la firme A. Harris, Son and Company de Brantford [V. John Harris*], pouvaient fixer les prix et la production. Le perfectionnement du mécanisme qui servait à lier les céréales eut un énorme retentissement. En 1879, les Massey achetèrent un premier modèle de moissonneuse-lieuse de la société Aultman, Miller and Company de l’Ohio. En septembre 1881, ils se portèrent acquéreurs de la Toronto Reaper and Mower Company et de ses droits de propriété industrielle, ce qui les amena, en 1882–1883, à acheter d’autres prototypes américains, à participer à des essais et à produire une série de lieuses qui leur rapporteraient beaucoup. En août 1882, à Chautauqua, Massey et Lewis Miller convinrent de l’achat des droits de fabrication et de vente d’au moins une machine américaine.

Grâce à leurs lieuses, la compagnie des Massey et celle des Harris firent des ventes extraordinaires dans les années 1880. Pendant l’été de 1881, pressentant que le Manitoba serait un gros producteur de céréales, les Massey ouvrirent à Winnipeg une succursale dont ils confièrent la direction à Thomas James McBride. À Toronto, leur tout nouveau service de publicité se servait de la lithographie pour faire de la réclame pour les produits Massey en publiant des images idylliques du « fermier canadien modèle qui accord[ait] sa clientèle à la Massey M[anufacturing] Co[mpany] ». En 1881–1882, ils agrandirent leur usine. En janvier 1882, Chester Daniel s’installa à Toronto pour lancer une feuille publicitaire, le Massey’s Illustrated, qui devint par la suite un périodique vendu par abonnement aux agriculteurs.

Pendant l’été de 1882, comme il prévoyait que l’expansion de l’entreprise nécessiterait de nouveau sa participation directe, Massey acheta rue Jarvis, à Toronto, une propriété où il s’installa et qu’il baptiserait par la suite Euclid Hall. À l’automne, il fut frappé d’une maladie que l’on diagnostiqua par erreur comme un cancer de l’estomac parvenu à la phase terminale. « Nous avons connu une grande affliction », confessa Chester Daniel dans son journal. En décembre, les Massey commencèrent à fréquenter l’église Metropolitan, cathédrale canadienne du méthodisme. Dès le début de janvier 1883, Massey put « consacrer toute son attention » à l’entreprise complexe que Charles Albert avait organisée avec tant d’efficacité. Par intérêt, Massey avait décidé d’appuyer le parti conservateur et sa politique protectionniste.

Massey et ses deux fils formaient un trio puissant dans le milieu manufacturier canadien, et la terrible concurrence qui régnait dans la production de machinerie agricole ne leur faisait pas peur. Une nouvelle hausse des droits de douane (35 % en 1883) consolida la position des producteurs canadiens, qui en furent ravis. En plus, elle intensifia, entre les Massey et les Harris, ce qu’on appelait la guerre des lieuses. En juin et juillet 1883, la Massey Manufacturing Company expédia au Manitoba, par les États-Unis, pas moins de 19 wagons remplis de machines, non sans avoir pris soin de les pavoiser. Jamais, affirma un journal, un aussi « gros train de fret massif [loué] par une seule manufacture » n’avait quitté le Canada. Mais, malheureusement, le 12 février 1884, Charles Albert mourait subitement de la typhoïde. Déchiré, Massey résolut de perpétuer le souvenir de sa famille dans la population et comprit que la direction de l’entreprise retombait de nouveau sur ses seules épaules. En décembre, il inaugura à l’usine, à la mémoire de Charles Albert, une salle où les ouvriers pourraient entendre des concerts, lire et se réunir ; par la suite, elle abriterait une école du dimanche. Soucieux de glorifier sa famille devant l’opinion publique, il fit paraître une esquisse biographique de son fils et un recueil de sermons et de condoléances. Loin d’être agacés par cette propension à l’apologie, les journaux de tout le dominion lui firent bonne presse durant le milieu des années 1880.

À compter du moment où il reprit la barre, à 61 ans, Massey dirigea son entreprise avec calme et fermeté, à la manière d’un patriarche, ne consultant que quelques rares employés et cadres en qui il avait confiance, dont ses fils. Avec méthode, il planifiait la croissance de la compagnie et le resserrement de son emprise sur elle. En 1884, à l’encontre des désirs d’autres actionnaires, puis de nouveau en 1885, il augmenta le capital-actions. C’était nécessaire, expliqua-t-il, pour que la compagnie puisse construire des entrepôts à Montréal et à Winnipeg, maintenir de gros stocks de ficelle à lier (indispensable aux machines) et attendre que les fermiers acquittent leurs comptes, ce qui prenait du temps. Elle pourrait ainsi « éviter d’emprunter », ce qu’il faisait rarement. Dans les coulisses, il manœuvrait sans pitié pour augmenter sa part : il força l’un des administrateurs à lui vendre un gros paquet d’actions et en préleva même quelques-unes sur la succession de Charles Albert. À l’occasion d’une nouvelle augmentation du capital-actions, en mars 1887, Chester Daniel nota que son père avait réussi à acheter « toutes les actions [...] n’appartenant pas à des membres de [la] famille ».

À ce moment, les Massey et les Harris dominaient largement le marché canadien des lieuses : en 1884, en Ontario seulement, Massey en vendit 2 500, Harris 1 700 et Patterson 500. En 1885, professant une grande confiance en l’avenir du Nord-Ouest malgré la rébellion qui faisait rage là-bas [V. Louis Riel*], Massey, encore une fois à grands renforts de publicité, envoya un autre train au Manitoba. Il transportait 240 « fameuses Toronto Light Binders ». « Riel ! Poundmaker ! Gros Ours ! proclamait une annonce du Globe. Écartez-vous du chemin : des machines de paix [viennent] remplacer [les machines] de guerre. » Cependant, Massey ne tarda pas à constater que la perception des comptes était particulièrement difficile dans l’Ouest. En juillet, avec d’autres représentants des bureaux de commerce de Toronto, Montréal, Winnipeg et Hamilton, il rencontra sir John Alexander Macdonald pour lui demander de ne pas reconnaître la loi manitobaine qui abritait de la saisie les biens d’une valeur inférieure à une certaine limite. En 1886, une succursale de la Massey s’ouvrit à Montréal ; dès mai 1887, les Maritimes et la Colombie-Britannique en avaient une aussi. Massey avait beau appartenir à la Binder Manufacturer’s Association de l’Ontario, cela ne camouflait guère les efforts qu’il déployait, avec d’autres, dans l’espoir de dominer le marché de la ficelle à lier. Profitant de la bonne volonté du ministre des Douanes, Mackenzie Bowell*, il faisait pression pour obtenir une baisse des droits sur l’acier d’importation en feuille, pour faire éliminer les droits sur certaines pièces et surtout, à partir du moment où sa compagnie exporta, pour faire augmenter le drawback (remboursement des droits perçus à l’entrée sur les pièces ou matériaux utilisés dans la fabrication des machines destinées à l’exportation).

L’autorité que Massey exerçait sur son entreprise fut mise à l’épreuve en 1886. Son usine de Toronto, qui employait quelque 700 ouvriers, était de loin la plus grosse de la ville. Jusque-là, il n’avait jamais eu à affronter de mouvement de revendication organisé. En récompensant discrètement les employés de longue date, en encourageant son personnel à faire des innovations techniques ou en posant pour des photographies de groupe sans sa redingote noire, il avait veillé à leur montrer qu’il était l’un des leurs. D’ailleurs, il s’intéressait sincèrement à ses ouvriers, parfois de manière progressiste, et il mettait en application ses notions d’éducation populaire, acquises à Cleveland et à Chautauqua. Ainsi il ouvrit une salle de lecture (en même temps qu’il fonda la Workman’s Library Association), organisa une fanfare et une société de secours mutuels, et en 1885 il lança pour eux un journal interne, le Trip Hammer. Néanmoins, en 1883, la Maple Leaf Assembly 2622 des Chevaliers du travail avait exprimé des plaintes au sujet des réductions salariales. En février 1886, environ 400 ouvriers déclenchèrent une grève pacifique pour revendiquer une meilleure rémunération et protester contre le congédiement, par Massey, de 5 membres du syndicat. Massey avait agi ainsi par solidarité avec le surintendant de l’usine, William F. Johnston, qui s’était rendu quasi indispensable par ses longs états de service et sa contribution technique aux brevets de la compagnie. Selon le dirigeant des Chevaliers du travail, Daniel John O’Donoghue*, Massey était une « brute [...] sans âme ». Démonté par l’« ingérence injustifiée » des Chevaliers du travail, celui-ci fit distribuer en toute hâte une circulaire à laquelle les producteurs de machinerie agricole de toute la province répondirent par des promesses d’appui. Cependant, les ouvriers se tenaient les coudes. Le maire William Holmes Howland intervint et, le troisième jour du conflit, les ouvriers hautement qualifiés de la salle des outils se joignirent aux grévistes. Pris au dépourvu, Massey déclara forfait le cinquième jour. Sauvant la face du mieux qu’il le pouvait, il prit des mesures pour restaurer l’harmonie (au printemps, il s’opposa au mouvement en faveur de la journée de huit heures en alléguant que les ouvriers ne pourraient pas joindre les deux bouts) et relancer la production, préalable essentiel à la réalisation des projets qu’il voulait mettre en œuvre en 1886.

Dans son rapport aux actionnaires, en avril 1886, Massey évoqua tristement la « question de la main-d’œuvre » et le « constant marasme financier » dans lequel était plongé le pays, et surtout les Prairies où l’agriculture s’avérait non rentable. D’après lui, pour résoudre ses problèmes (dont la guerre contre la firme Harris), la compagnie devait agrandir son marché, non pas en poussant plus avant dans l’ouest du Canada – « cette terre de désolation », disait-il – mais en allant à l’étranger. Vu sa capacité de production, l’entreprise pourrait « fabriquer presque deux fois plus de machines » qu’elle ne pourrait en écouler sur le marché canadien. Grâce à ce potentiel, grâce au fait que d’autres pays producteurs de céréales voulaient réduire leurs besoins en main-d’œuvre en important de la machinerie et comme il percevait toujours des drawbacks, Massey put partir à la conquête des marchés d’outre-mer. Il fut l’un des premiers producteurs nord-américains à le faire, ce qui lui permit de contourner trois des obstacles du marché canadien : la brièveté des saisons de culture, la cherté du transport et la réaction que les agriculteurs commençaient à opposer au prix élevé des machines protégées par le tarif.

Dès mars 1887, Massey avait choisi, pour diriger les affaires de l’entreprise en Grande-Bretagne et en Europe, son petit-cousin Frederick Isaiah Massey, vice-président de l’Iowa Iron Works et dirigeant d’une société de marchands commissionnaires de Chicago. Lui-même avait préparé le terrain en participant en août 1886 à la Colonial and Indian Exhibition de Londres afin d’évaluer les chances que sa Toronto Light Binder avait de s’imposer. Cette machine et d’autres remportèrent des médailles. Grâce à des ventes conclues d’avance, plusieurs personnes apportèrent des témoignages utiles, dont, entre autres, l’ancien gouverneur général lord Lorne [Campbell*], puis lord Lansdowne [Petty-Fitzmaurice*]. Au début de 1887, Massey prépara l’ouverture d’une succursale en Argentine. La même année, il envoya 24 lieuses en Australie à tout hasard. En mai 1888, Walter Edward Hart Massey*, entré dans l’entreprise après la mort de Charles Albert, reprochait à son père de ne pas envoyer plus vite des machines à Londres et en Australie, où des essais sur le terrain, en 1889, confirmèrent leur supériorité (du moins c’est ce qu’affirmèrent les Massey) sur celles de la McCormick Harvesting Machine Company des États-Unis et d’autres fabricants.

Au Canada, le succès international de Massey suscitait des réactions très positives. La presse y voyait un atout pour le pays, argument que lui-même ne manquait jamais de faire valoir. De plus, au retour de Londres, il fut acclamé par ses ouvriers, à qui il attribua le mérite du succès remporté par la compagnie à l’exposition et promit une juste récompense. « On est bien loin de ce qui se passait il y a 8 mois », fit observer le Canadian Labor Reformer.

Dans les années 1880, la réputation de Massey reposait indubitablement, en bonne partie, sur ses qualités d’entrepreneur et sur le noyau d’administrateurs qu’il avait formé après la mort de Charles Albert. Son intérêt pour l’expansion internationale et le drawback dénote une vision tout à fait pragmatique de la Politique nationale et des limites du marché canadien. En même temps, il ne ménageait aucun effort pour profiter de la protection qui s’étendait sur l’industrie canadienne et n’oubliait jamais qu’elle avait une origine politique. En septembre 1887, sir John Alexander Macdonald, qui subissait des pressions antiprotectionnistes, l’exhorta à acheter une part dans un « journal de premier ordre », pour faire connaître son opposition à la réciprocité totale et à l’union commerciale du Canada et des États-Unis. Quatre mois plus tard, dans un climat de « crise », le premier ministre l’invita, ainsi que d’autres partisans, à venir étudier avec lui d’« énergiques mesures » propres à assurer le maintien de la Politique nationale. Cependant, une entrevue fort révélatrice, parue dans le Toronto Daily Mail du 13 février 1888, montre que le protectionnisme n’éliminait pas toutes les doléances de Massey. Il se plaignait que les droits d’importation sur l’acier et le fer étaient trop élevés (les avantages économiques de l’approvisionnement britannique avaient disparu depuis longtemps, et il achetait en Ohio et en Pennsylvanie), qu’il n’y avait pas assez de lamineries au Canada, que la toute jeune industrie néo-écossaise de l’acier (qui était aussi l’un de ses fournisseurs) bénéficiait de faveurs politiques, et qu’obtenir des escomptes sur la machinerie d’exportation lui était difficile. D’un côté, il déclarait avec suffisance, en laissant planer un doute sur son allégeance politique, qu’il pourrait aisément concurrencer les producteurs américains sur le marché libre d’une union commerciale. De l’autre, il faisait pression pour la levée des droits sur les matériaux d’importation. Cette mesure, disait-il au Mail (en associant carrément son entreprise et la prospérité du pays), était essentielle, car les producteurs canadiens devaient avoir accès aux marchés étrangers. En 1888–1889, il continua de négocier la levée des droits sur les pièces avec Bowell ; en mars 1888, il discuta, avec le ministre des Finances, sir Charles Tupper*, de la réduction des droits sur le fer et de l’« énorme taxation des instruments aratoires ».

À Toronto, Massey avait pris des mesures pour accroître l’efficacité de l’exploitation. En 1886, l’imaginatif Walter Edward Hart, secrétaire-trésorier de la compagnie, prit la direction d’un nouveau service d’imprimerie. L’utilisation de la caricature, de la couleur et de l’humour populaire montre, encore une fois, que les Massey avaient le sens de la publicité et savaient rejoindre les masses. Les séries de produits mises en marché en 1887 reçurent le nom de Bee-Line Machines. Les jours de livraison, dans la campagne ontarienne, la compagnie poussait les ventes en tenant des réceptions où elle servait, par exemple, de la « terrine de roue motrice sur canapé » et du « pâté d’arbre à cames ». Toutefois, en 1888–1889, Massey ne parvint pas à mettre la main sur l’un de ses fournisseurs, la Hamilton Iron Forging Company, l’unique gros producteur ontarien de produits semi-finis, et à l’installer à Toronto. Il offrit alors à cette municipalité de construire une usine de fonte malléable en échange d’une exemption de taxes de dix ans, mais cette proposition déclencha une controverse au conseil : la stratégie qui consistait à consentir pareilles gratifications aux industriels était en train de devenir suspecte.

Il y avait d’autres ombres au tableau. La pingrerie personnelle de Massey – face mesquine de son personnage d’homme d’affaires – était en train de devenir aussi réputée que son usine de la rue King. En 1887, il adressa une plainte au directeur général de la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique, William Cornelius Van Horne*, parce qu’il trouvait que les soins prodigués à sa fille malade au cours d’un voyage par train dans l’Ouest avaient coûté trop cher. Les accusations d’« effronterie » commencèrent à s’accumuler. Apparemment, malgré son appui à la Politique nationale et à des conservateurs locaux, tel Frederick Charles Denison, il n’était pas vraiment estimé à Ottawa (une incompatibilité d’humeur existait sûrement entre lui et Macdonald). En 1888, on ne tint aucun compte de ses recommandations en vue d’une réforme municipale à Toronto (recommandations pourtant importantes étant donné ses futures œuvres philanthropiques), en partie parce qu’il s’inspirait de modèles américains et aussi parce qu’on jugeait irréalisable son projet, d’ailleurs sincère : réduire le paupérisme en allégeant le fardeau fiscal du « travailleur », en lui offrant des conférences subventionnées et en augmentant le nombre de parcs et de bibliothèques. Si Massey n’était pas content, rétorqua l’Evening Telegram, il n’avait qu’à briguer les suffrages. À ce moment où le bien-être de la société commençait d’être au centre de ses préoccupations, il comprit que, pour réaliser le moindre de ses objectifs, il devrait compter sur ses propres moyens. Toujours en 1888, comme il rêvait de doter Toronto d’une grande salle de concert, il demanda à Sidney Rose Badgley, architecte canadien établi à Cleveland, de lui envoyer les plans de la salle de cette ville.

La controverse qui entoura le déménagement du Victoria College de Cobourg et son annexion à la University of Toronto [V. Nathanael Burwash*] met en lumière deux aspects fondamentaux des dernières années de la vie de Massey : ses activités philanthropiques et les critiques qu’elles suscitaient. À l’automne de 1888, il offrit de verser 250 000 $ pour que le Victoria College reste indépendant et demeure à Cobourg. Cependant, en décembre, dans une série d’articles pleins de fiel, le rédacteur en chef du Toronto World, William Findlay Maclean*, allégua que Massey s’était déjà engagé à soutenir financièrement l’annexion et qu’il était revenu sur sa parole. Maclean prétendit aussi, au cours du retentissant procès en diffamation que lui intenta Massey, que celui-ci avait pris cet engagement envers des leaders méthodistes et partisans de l’annexion aussi éminents qu’Edward Hartley Dewart* et John Potts en échange de leur appui à l’« éviction » des actionnaires de la compagnie à laquelle il s’était livré des années auparavant. Le Toronto World révéla aussi que la congrégation de Cleveland dont Massey avait été membre lui avait intenté une poursuite pour refus de payer une cotisation. Manifestement, se moquait Maclean (et, toute blessante qu’elle ait été, sa tournure était juridiquement habile), Massey, en escroquant et en plaçant dans l’embarras les tenants de l’annexion, avait « remué » le « sénat » du collège avec une « fourche à foin ». En janvier 1889, les tribunaux acceptèrent, en prévision du procès qui se tiendrait aux prochaines assises, que la défense s’appuie sur la véracité des faits allégués par le défendeur.

Bien qu’il ait été sensible aux critiques de ce genre, surtout si elles semblaient dirigées contre ses chers antécédents de fermier, Massey se laissait rarement détourner bien longtemps de son souci premier : dominer la production canadienne de machinerie agricole. Soigneusement mis en scène par le surintendant de l’usine de Toronto, William F. Johnston, probablement le meilleur conducteur de Massey, les essais sur le terrain qui se déroulèrent en juillet 1889 à l’Exposition universelle de Paris rapportèrent des distinctions. Massey voulut en profiter pour se faire décerner la Légion d’honneur et amener le gouvernement du Canada à reconnaître ses succès parisiens, mais en vain. La même année, par contre, il reçut une confirmation importante de la part d’un comité du Conseil privé : le taux élevé de drawback qu’il entendait réclamer était accepté. Au printemps de 1890, en prenant possession de la Hamilton Agricultural Works (propriété de la L. D. Sawyer and Company), il forma la Sawyer and Massey Company et ajouta ainsi à son entreprise une filiale qui occupait une bonne place sur le marché des batteuses. La même année, il acheta la Sarnia Agricultural Works, mais il laissa passer l’occasion de mettre la main sur la Hamilton Iron Forging Company, ce qui fut peut-être l’une de ses graves erreurs de calcul, fort rares par ailleurs.

L’homme d’affaires méthodiste qu’était Massey avait toujours du temps à consacrer aux œuvres religieuses et philanthropiques. Il contribuait à la Home Missionary Society de l’église Metropolitan (fondée en 1888 et vouée à l’évangélisation, aux écoles de mission et aux œuvres de bienfaisance) ainsi qu’à d’autres groupes torontois du même genre. En mai 1889, à Londres, il participa au congrès international sur les écoles du dimanche en qualité de membre de la délégation de la Sabbath School Association of Ontario. Au début de 1889, John Miles Wilkinson, audacieux ministre méthodiste du centre-ville, avait gagné sa confiance en lui présentant un projet grandiose, un temple pour le peuple. En juin, il osa sonder le distant personnage : « J’espère, M. Massey, que vous n’avez pas renoncé à construire un édifice qui immortalisera le nom de son bienfaiteur et apportera un bien incalculable aux générations présentes et futures. » Le projet allait prendre forme cet hiver-là, à cause de la maladie de Frederick Victor, benjamin bien-aimé de Massey et étudiant au Massachusetts Institute of Technology de Boston. En janvier 1890, on le ramena à la maison par train, dans le wagon particulier de Van Horne. Comme celle de Charles Albert, sa mort, survenue en avril, porta un dur coup à son père.

L’année 1890 apporta encore d’autres épreuves. En février, J. H. Hillerman, agent d’assurances de Cleveland et intimé dans un procès intenté par Massey (qui avait alors 66 ans), se plaignit non sans raison à Chester Daniel : « Votre père semble toujours croire que, lorsque l’on fait quelque allusion à ses pratiques commerciales, on le persécute. » En mars s’ouvrit le procès en diffamation contre le Toronto World qui allait se terminer en faveur de Maclean. Cependant, dès juin, laissant derrière lui une presse qui commentait de plus en plus négativement la prétendue diffamation et l’affaire de l’annexion du Victoria College, Massey était en route pour Londres, où il allait tenter une audacieuse transaction.

Condamnés à une coûteuse rivalité avec les Harris, Massey et ses fils avaient résolu à la fin de 1889 de « vendre leur entreprise à une compagnie anglaise ». Pour commencer, en décembre, ils avaient enregistré officiellement leur filiale britannique et avaient constitué son capital social. Frederick Isaiah Massey voyait dans ce projet de vente un « changement [...] radical » et inquiétant. En mai 1890, le conseil d’administration de la Massey Manufacturing Company convint de vendre la compagnie mère pour la doter d’un « nouveau capital sous une charte britannique » et confia les négociations à Massey lui-même. Elles achoppèrent lorsqu’une société comptable de Grande-Bretagne se trouva dans l’impossibilité de vérifier les bénéfices annuels déclarés par Massey, qui refusait avec mauvaise humeur de payer les frais de la société, ce qui réduisait à néant ses tentatives maladroites pour relancer l’offre. D’octobre 1890 à juillet 1891, après son retour à Toronto, il dut venir à bout d’une grève des mouleurs à ses usines de Hamilton et de Toronto. Fait plus important encore, les Harris avaient commencé à produire, pour le marché britannique, une lieuse d’un type radicalement nouveau, à deux ouvertures, qui pouvait faucher des céréales de n’importe quelle hauteur. Voilà qui leur donnait indubitablement une longueur d’avance, aussi bien dans le domaine technique qu’en matière de potentiel de ventes à l’étranger.

À cause de cette avance, du prix de leur interminable lutte, du fait que tous deux avaient perdu des membres de leur famille, et sans aucun doute à cause du revers que Massey venait de subir en Grande-Bretagne, Alanson Harris et Massey envisagèrent une fusion. Bien que l’histoire attribue cette initiative à Massey (il était passé maître dans l’art de prendre possession d’autres compagnies ou de les contraindre à la fusion), ses papiers ne disent rien sur le sujet. D’autres sources par contre, dont les procès-verbaux des deux compagnies, sont très révélatrices. En faisant allègrement fi de la législation contre les coalitions, qui d’ailleurs n’était pas bien terrible, les Massey et les Harris agirent vite. Dès la fin de janvier 1891, ils négociaient en vue d’une fusion avec la Consumers’ Cordage Company de Montréal [V. John Fitzwilliam Stairs*]. En février, le conseil d’administration de la Harris, renonçant à la possibilité de vendre la compagnie à un « groupe d’investisseurs anglais », accepta la proposition des Massey (présentée par l’entremise de Thomas James McBride de Winnipeg), soit une fusion qui excluait la Consumers’ Cordage Company. Créée le 6 mai 1891, la Massey-Harris Company fut constituée juridiquement le 22 juillet. L’entreprise ne reçut pas de nouvel apport de capital et les deux familles demeurèrent actionnaires majoritaires. La nomination de James Kerr Osborne à la vice-présidence et de Lyman Melvin Jones* à la direction générale témoignait de l’excellence de la société de Brantford en matière technique. Tout de même, Massey occupait la présidence, il possédait le plus gros paquet d’actions et c’est lui qui avait autorité sur les brevets, les méthodes de production et les installations. De 1891 à 1895, il organisa des fusions qui réduisirent encore plus la concurrence à laquelle faisait face la Massey-Harris Company et renforcèrent sa position dans certains secteurs spécialisés – par exemple les charrues, les tracteurs à vapeur et les batteuses [V. Jesse Oldfield Wisner]. La seule grande usine ontarienne qui resta à l’écart fut, selon un numéro du Monetary Times de novembre 1891, celle de la Frost and Wood à Smiths Falls. Bien que la Massey-Harris Company ait été considérée comme un monopole, elle dut faire face aux conséquences financières de plusieurs années de survente à crédit, car la fusion avait eu lieu pendant une dépression qui n’en finissait plus. De plus, dans l’année qui avait précédé cette fusion, les deux compagnies n’avaient réalisé, au Canada, qu’environ la moitié des ventes de grosse machinerie agricole (les petits manufacturiers et, dans une moindre mesure, les producteurs américains avaient encore une part du marché) et, dans la décennie suivante, la Massey-Harris Company n’allait jamais en vendre plus de 60 %. De 1892 à 1895, la valeur de ses ventes au pays chuta, mais il y eut des compensations en fait de ventes à l’étranger.

Massey voyait ces difficultés et savait que les problèmes de l’industrie étaient de plus en plus complexes mais, en raison de son âge, de son état de santé et de la place que la philanthropie prenait dans sa vie, il n’allait plus être en mesure de les affronter aussi efficacement qu’auparavant. Au Manitoba, où lui-même et Harris avaient beaucoup vendu à crédit, le niveau de l’endettement était phénoménal. Les fermiers de l’Ouest réagissaient en invoquant l’emprise de la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique et le monopole céréalier [V. William Watson Ogilvie], de même que la politique protectionniste et les industries qu’elle avait engendrées. Pour la perception des comptes, Massey pouvait s’appuyer sur les conseils pratiques de Thomas James McBride à Winnipeg, mais le mécontentement des agriculteurs demeura toujours quelque peu mystérieux pour lui : « Les gens prennent tous les moyens possibles de décharger leur bile sur la Massey-Harris Co[mpany] à cause de la fusion. Qu’ils agissent ainsi alors qu’en fait ils obtiennent leurs machines à un prix moindre qu’auparavant nous semble bizarre. Sans doute est-ce en grande partie la faute des Patrons of Industry. » De nouveaux courants de critique agraire et sociale, retentissants et radicaux, s’en prenaient à son attitude de manufacturier et de philanthrope ; du même coup, les journaux ruraux de tout l’Ontario se retournaient contre lui. À Ottawa, on ne le voyait plus du tout du même œil.

Massey fit pression en 1893 pour obtenir le siège de sénateur laissé vacant par la mort de l’homme d’affaires méthodiste John Macdonald*. Débordant de confiance, il estimait y avoir droit d’abord parce qu’il soutenait le parti conservateur « depuis 1878 », mais aussi pour d’autres raisons. Naïvement, il faisait valoir sa capacité de « bien tenir en main et [d’]influencer plus d’électeurs que tout autre homme d’affaires », la nécessité de donner aux méthodistes un porte-parole puissant au gouvernement, sa contribution au bien-être des fermiers canadiens et son « apport au progrès de l’entreprise industrielle du Canada ». Comme si la réussite dans ce domaine habilitait à recevoir une récompense politique, il déclara fièrement au premier ministre, sir John Sparrow David Thompson : « Grâce à ma longue expérience, j’ai pu rationaliser et lancer sur la voie du succès une des plus grosses entreprises manufacturières au monde. » Il disait vrai, mais ni Thompson ni son ministre des Finances, George Eulas Foster*, n’avaient avec ce millionnaire vieillissant la patience que Macdonald avait eue. Mackenzie Bowell dut lui apprendre – et il le fit sans ménagement – que l’on avait promis le siège à James Cox Aikins*.

Sur le tarif aussi, la position d’Ottawa avait changé. Foster et Thompson ne prenaient pas à la légère l’agitation de ceux qui, dans l’Ouest, réclamaient l’élimination des droits de douane sur la machinerie agricole. En 1893–1894, Massey combattait avec une vigueur exceptionnelle la réduction de ces droits, mesure très populaire annoncée officiellement par Foster en mars 1894. Pourtant, l’année précédente, il avait vu d’un bon œil les démocrates des États-Unis tenter de réduire les droits de douane, car il y flairait une occasion d’expansion vers le sud. Les journaux le prirent à partie : « Comment peut-il prétendre pouvoir concurrencer les producteurs américains dans leur pays et non dans le sien ? » demanda le Globe en novembre. À la vérité, comme il n’escomptait pas de forte croissance au Canada, il avait mis tout son art à dresser des plans pour l’expansion de la Massey-Harris Company à l’étranger. En 1894, par l’intermédiaire de Bowell, il obtint sur les matériaux qui entraient dans la fabrication des machines destinées à l’exportation un drawback de 99 % (ce qui ne s’était jamais vu) et, de son propre conseil d’administration, le mandat d’ouvrir une usine aux États-Unis au plus tard en août 1895. Cette usine serait mieux à même de produire pour l’exportation, car elle aurait accès à de l’énergie électrique (si elle était située près des chutes du Niagara), obtiendrait du fer à un prix plus bas et pourrait acheminer plus facilement ses marchandises jusqu’à la côte est.

En 1894, Massey dirigea la Massey-Harris Company d’une main moins ferme, tant à cause de sa santé que de ses œuvres philanthropiques auxquelles il consacrait une grande partie de son temps. À la fin de 1895, il allait plus mal, à cause, lui dit-on, d’une « maladie cardiaque » ou d’une « affection de la muqueuse du côlon ». Par moments, il pouvait s’occuper de l’entreprise, mettre les demandes de drawback « en bonne voie » et exercer des pressions pour le tarif, mais de plus en plus sa vie était une succession pathétique de consultations médicales et de voyages de repos. Walter Edward Hart Massey nota par la suite qu’à compter de 1894 son père, alors âgé de 71 ans, consacra peu de temps aux détails de l’entreprise. Lui-même prit en charge une bonne partie de la direction, ce qui n’allait pas sans engendrer des tensions. En 1895, il fut agacé de voir son père mêlé à plusieurs procès sans envergure, dont l’un découlait d’une nouvelle tentative de constituer un consortium britannique pour lui faire acquérir des intérêts majoritaires dans la Massey-Harris Company (une affaire intéressante qui éclaire aussi la différence qui séparait l’Amérique du Nord et la Grande-Bretagne dans la manière dont on concevait les affaires). Massey s’était lancé dans la production de bicyclettes (ce moyen de locomotion suscitait alors un engouement qui confinait à la rage), et tant Walter Edward Hart que Frederick Isaiah Massey, à Londres, craignaient fort que cette décision ne soit pas sage. Par contre, ils le laissaient rêver de fabriquer des automobiles, y voyant une fascination qu’ils croyaient sans conséquence. Enfin, dans une lettre de juillet 1895, Walter Edward Hart laissa libre cours à sa frustration. Après avoir grondé son père parce que, malgré son état de santé, il avait tripatouillé le bateau à vapeur au chalet familial, dans la région des lacs Muskoka, il lui reprocha de trop tarder à ouvrir l’usine des États-Unis : « Toute l’affaire dépend de vous [...] M. McBride pourrait quitter Winnipeg à n’importe quel moment pour prendre la direction de l’usine américaine, et [il] ne demande rien de mieux. »

Massey avait peut-être perdu de sa sagacité d’homme d’affaires mais, en dépit de l’examen minutieux qu’en faisait le public, ses projets philanthropiques se dessinaient de plus en plus clairement. Au cours de son séjour aux États-Unis, il s’était laissé attirer par le nouveau credo du riche – élément du protestantisme évangélique (doctrine wesleyenne comprise) – selon lequel l’application en affaires était un devoir chrétien, et la fortune, un dépôt remis par Dieu entre les mains de l’homme. Cette croyance s’était raffermie à Chautauqua et sous l’influence de populaires animateurs évangéliques de revivals, tel Dwight Lyman Moody de Chicago. À Toronto, dans les années 1880, l’Église méthodiste s’adaptait à une laïcité riche pour qui la charité systématique prenait de plus en plus les allures d’un sacrement. Tant le clergé que les laïques l’avaient donc encouragé dans sa ferme résolution de remplir la mission dont il s’était investi, celle d’« intendant » de Dieu. D’autres hommes d’affaires méthodistes, dont John Macdonald, constituaient d’ailleurs des exemples puissants. Fervent partisan de la tempérance, Massey continuait d’appuyer le travail que la mission de la congrégation Metropolitan accomplissait dans les quartiers défavorisés. Dans une lettre à John Carling*, en février 1893, il s’identifia comme l’un de ses « principaux ouvriers » et énonça son but ultime : « Je me prépare à distribuer mes avoirs au mieux des intérêts du Canada et [je] désire, jusqu’à la fin de mes jours, accomplir ce que je peux pour promouvoir ces intérêts et consacrer la plus grande partie de mon temps au bien du public. »

De 1891 à sa mort en 1896, Massey appuya ou lança avec zèle un éventail impressionnant d’œuvres missionnaires ou de bienfaisance, dont la Methodist Social Union de Toronto en 1892, la Children’s Aid Society, la Rescue Home de l’Armée du salut, à Parkdale, un campement méthodiste sur la propriété familiale de la région des lacs Muskoka en 1891, un projet de sanatorium avec William James Gage* et des programmes de formation industrielle dans les écoles de Toronto. Des évangélistes populaires comme Moody (que beaucoup de méthodistes fuyaient) et l’équipe formée de Hugh Thomas Crossley* et de John Edwin Hunter* reçurent un appui enthousiaste de sa part. En 1892, il donna 40 000 $ au Victoria College pour la dotation d’une chaire de théologie (il avait fini par accepter le déménagement et l’annexion) ; c’est là un bon exemple du genre de philanthropie auquel il s’adonna dans les dernières années de sa vie. À la fin de la même année, par voie d’annonces, il demanda qu’on lui propose des moyens d’utiliser sa fortune « pour le plus grand bien ». Patiemment, il passa les réponses au crible, en favorisant les établissements méthodistes. En retour, il reçut la reconnaissance qu’il désirait avoir en public comme en privé. En mai 1895, Albert Carman*, surintendant général de l’Église méthodiste, conclut ainsi les remerciements qu’il lui adressait pour son aide à l’Albert College de Belleville : « Je prie pour que vous soyez guidé et fortifié dans tous ces grands desseins et pour que vous trouviez satisfaction sur terre, ainsi que récompense et gloire dans le ciel. »

L’engagement philanthropique de Massey et les réactions publiques qu’il suscitait ne sauraient être mieux illustrés que par deux œuvres bien connues, édifiées sous son autorité intraitable. D’abord, l’immeuble de la mission. Trois facteurs étaient à l’origine de cette entreprise : vers 1885, des membres de la congrégation Metropolitan (notamment Mary T. Sheffield) avaient créé une mission urbaine ; la Central Lodging House Association of Toronto avait besoin de locaux plus vastes ; et enfin Massey voulait se consacrer à des œuvres évangéliques et les doter de sommes fort importantes. Dès décembre 1892, il prenait la direction du projet : il obtenait, du célèbre architecte torontois Edward James Lennox*, les plans d’un édifice qui serait à la fois une « mission et un refuge pour hommes » et recueillait des renseignements sur les programmes d’entraide auprès d’organismes comme l’Industrial Association of Detroit et le Department of Charities and Corrections de Cleveland. En quelques mois, l’édifice devint un monument à la mémoire de Frederick Victor. Comme Massey avait la manie de se mêler de tout, il se querella avec Lennox et les constructeurs. Inaugurée en octobre 1894, la mission apportait un réconfort aux pauvres de la ville et logeait les sans-abri de sexe masculin. Elle était gérée par la Toronto City Missionnary Society, ni plus ni moins qu’un conseil d’administration formé par Massey. Grâce à son aide financière et à son souci du détail, c’était (selon les critères de l’époque) un établissement exceptionnel, dont les programmes se répartissaient entre cinq services : évangélisation (ce service comptait des diaconesses), travail, éducation, assistance et activité physique. Tout comme le St Andrew’s Institute, établissement presbytérien fondé en 1890 par Daniel James Macdonnell, c’était une ambitieuse innovation de l’Église, qui s’inspirait du travail réalisé par des avant-gardistes en Angleterre, en Écosse et aux États-Unis dans les années 1880. Selon l’historienne Margaret Prang, la mission de Massey témoignait d’une « nouvelle manière de faire face aux fléaux sociaux du milieu urbain », mais elle était « essentiellement conservatrice et ne s’appuyait sur aucune critique de fond ». Jésus-Christ demeurait l’unique remède à l’oisiveté. Massey rejetait d’emblée les réformes sociales radicales que prônait notamment l’économiste américain Henry George. À peine quelques mois après son inauguration, la Fred Victor Mission attirait plus d’hommes qu’elle ne pouvait en loger ; bon nombre d’entre eux, disait-on à Massey, venaient de la « classe la plus avilie de [la] collectivité ». Qu’à cela ne tienne : il faisait valoir la propreté des lieux et soulignait combien les vagabonds qui « traîn[aient] dans la rue, devant les portes », avaient l’air répugnant. Ironie du sort, il fut le premier à verser des sommes importantes au Wesley College de Winnipeg, l’un des foyers d’un tout nouveau mouvement, le Social Gospel, qui allait se former en réaction aux conditions de vie des fermiers mêmes qui s’étaient ligués contre lui.

L’histoire de la salle de concert ne fut pas bien différente. Même si Massey et sa famille ne firent jamais partie de l’élite mondaine de Toronto, ils participaient depuis longtemps à sa vie musicale – autre conséquence de leur expérience à Chautauqua. Massey achetait des orgues pour des chapelles méthodistes, Charles Albert et Frederick Victor avaient aimé la musique, et elle figurait dans les programmes pour ouvriers à l’usine de Massey. En 1891, à titre de vice-président de la Toronto Philharmonic Society (nouvellement réorganisée), Massey fit la connaissance de son chef, Frederick Herbert Torrington*, organiste et maître de chœur à l’église Metropolitan. Devant les succès de celui-ci, il décida de laisser libre cours à sa philanthropie en construisant enfin la grande salle de concert dont il rêvait comme d’un autre monument à la mémoire de Charles Albert. Conçu par Sidney Rose Badgley et construit sous la supervision de l’architecte torontois George Martell Miller en 1893–1894, le Massey Music Hall fut inauguré le 14 juin 1894 par l’exécution du Messie de Haendel. À l’encontre de l’avis de son médecin, Massey assista au concert. Là encore, à force de se mettre le nez partout, il se disputa avec les constructeurs et avec Torrington, même si la propriété et la gestion de l’édifice étaient passées le 5 juin à un conseil formé de ses fils Chester Daniel et Walter Edward Hart ainsi que de John Jacob Withrow. En octobre, apparemment à l’occasion d’un différend sur les honoraires, Torrington menaça Massey de poursuites parce qu’il avait insinué que lui et les autres tentaient de l’« écraser ». Affirmant avoir été mal compris et en réaction sans doute à d’autres pressions, Massey lança à la face du maestro qu’il avait été bien généreux de construire cet édifice. Il s’intéressait à l’architecture et avait même quelques connaissances en la matière ; pourtant le Canadian Architect and Builder déclara que l’extérieur de l’édifice était « à peu près aussi esthétique que n’importe quel élévateur à grain ». Cependant, l’acoustique était exceptionnelle, et la salle devint immédiatement un haut lieu de la vie musicale et publique. À l’automne de 1894, Dwight Lyman Moody y tint une série d’« assemblées évangéliques » ; le prestige du pasteur avait diminué, et Massey dut se porter à la défense de l’événement.

L’opinion que l’on avait de Massey se polarisa énormément avant sa mort. Sa fortune lui attirait un déluge de diatribes anticapitalistes, surtout de la part des Patrons of Industry, qui exprimaient le mécontentement des agriculteurs de l’Ontario et de l’Ouest [V. George Wesley Wrigley*]. En 1892, leur journal, le Canada Farmers’ Sun, tourna en ridicule les motifs qui inspiraient sa générosité et dit, à propos de sa salle de concert : « Le Canada n’a jamais connu le défunt Massey et ne veut pas de monuments publics érigés en son nom. » Deux ans plus tard, devant le Trades and Labor Council de Toronto, un membre des Patrons of Industry, John Miller, condamna les consortiums et dénonça le fait que Massey se servait de l’argent arraché aux fermiers et à ses propres ouvriers pour construire des « édifices comme le « repaire de fainéants » [situé] à l’angle de la rue Jarvis ». Massey servait aussi de paratonnerre aux attaques que les réformistes lançaient dans le cadre du débat religieux et social. Le Grip, par exemple, se moquait de ses « gestes ostentatoires de charité publique » qui, selon bien des gens, menaçaient de détruire le vrai christianisme. On assistait alors à l’émergence de définitions sociales du christianisme qui contestaient, sur le terrain intellectuel, les « injustices économiques » aussi bien que les narcotiques religieux du genre de celui que proposait Moody et qui séduisaient les riches évangéliques comme Massey.

Massey suivait résolument ce que la presse disait de lui. Ces propos affectaient sa famille, comme en témoignent l’amertume à peine voilée des fils et la mise à l’écart soignée des articles négatifs dans les albums où l’on collait des coupures de journaux. À l’occasion, lui-même se jetait dans la mêlée. À sa réaction à un article sur la salle de concert, le Daily Free Press d’Ottawa rétorqua, comme d’autres l’avaient fait : « Massey semble voir, dans ces remarques [...] des réflexions sur ses méthodes d’homme d’affaires, son honneur personnel et sa réputation de manufacturier, mais il a tort. » Dans l’ensemble cependant, les journaux le louangeaient (la philanthropie pouvait encore apporter des gratifications sur terre) et, bien sûr, les fermiers continuaient d’acheter les machines de la Massey-Harris Company. On a un exemple typique de la façon dont les maisons d’enseignement réagissaient à son aide en lisant dans le Sunbeam, périodique de l’Ontario Ladies’ College, école méthodiste de Whitby où, malgré sa faiblesse, il prit la parole au milieu de 1895 : « En écoutant M. Massey, on est fortement impressionné par son attitude sincère et dévouée [...] Il est simplement l’intendant entre les mains duquel Dieu [a] placé les moyens de venir en aide aux bonnes œuvres, et [il] espère que son esprit le guidera en ces matières. » En même temps, goûtant ses rares apparitions publiques – à la Toronto Industrial Exhibition le « Jour des pionniers », à la Victoria Industrial School de Mimico (Toronto) et en d’autres lieux où on lui témoignait de la sympathie –, il éprouvait un plaisir de vieillard à rappeler ses origines rurales. On ne manquait d’ailleurs pas de les évoquer dans les poncifs qu’on écrivait de plus en plus sur lui ; c’est ce que fit Benjamin Fish Austin* dans un ouvrage paru à St Thomas en 1895, Prohibition leaders of America.

À compter de janvier 1896, Massey ne quitta plus sa maison, et il mourut dans la soirée du 20 février. Au Massey Music Hall, on jouait alors la Création de Haydn, sous les auspices du Trades and Labor Council. À la fin du concert, le chef d’orchestre annonça le décès de Massey, puis les musiciens entamèrent avec respect la marche funèbre du Saül de Haendel. Sa disparition donna lieu à une pléthore de nécrologies et de témoignages sur ce qu’il avait été comme homme et comme industriel. On y trouvait de tout, depuis les remarques hostiles jusqu’aux éloges exagérés, par exemple ceux de James Allen, ministre de l’église Metropolitan. Cependant, il y avait unanimité sur un point : Massey avait été le principal artisan de la plus grosse manufacture de machines agricoles de l’Empire britannique (son fils Walter Edward Hart prit discrètement la succession à la présidence). Le Toronto Evening Star, qui ne pouvait pas être au courant des gestes de charité que Massey avait faits privément, brossa l’un des plus justes portraits contemporains de cet « homme austère » : « Il attendait et exigeait un même souci du détail de la part de ceux avec lesquels il faisait affaire. Bien des gens prenaient cela, à tort, pour de la dureté. Aussi splendide qu’elle fût, sa charité n’était pas de nature à le rendre populaire. Elle se manifestait toujours publiquement. Même dans sa générosité, M. Massey était un homme d’affaires [...] Sa richesse servait à soulager la collectivité, l’individu restant noyé dans la multitude [...] La charité de M. Massey, du fait qu’elle s’exerçait d’une manière aussi majestueusement distante, n’engendrait pas cet amour, cet enthousiasme intenses que suscitent les gestes individuels de commisération [...] Mais il ne s’agissait pas de cette charité impulsive qui provient d’un naturel exubérant. Il donnait parce qu’il estimait que c’était là son devoir, non parce qu’il aimait beaucoup. »

Le petit-fils de Massey, Charles Vincent*, se souvenait de son grand-père comme d’un homme « grand et décharné, vêtu d’une redingote, les traits adoucis par une barbe blanche, se rendant à l’église dans un landau surchargé [tiré par] une paire de chevaux d’attelage choisis avec soin, un vieux cocher de couleur en costume ancien sur le siège, tandis que lui, patriarche de la vieille école, était assis à l’arrière, tout réjoui, ses petits-enfants adorés s’agitant autour de ses genoux ». Tous ses petits-enfants ne reçurent pas autant d’affection et, comme Charles Vincent le confia à ses propres fils, Massey avait été « élevé dans une foi étroite », si bien que son caractère présentait des « points faibles ». Pourtant, comme l’a noté l’historien Merrill Denison*, étant donné l’ampleur de ses réalisations et la gamme des jugements que l’on a portés sur lui, on ne saurait « saisir aucune des contradictions intéressantes de cette personnalité riche et complexe » dans un portrait qui ne s’attarde que sur quelques détails.

Le Star disait, avec raison, que « la réputation de bienfaiteur public de [Hart Almerrin] Massey repos[ait] entre les mains de ses exécuteurs testamentaires ». Au moment de sa mort, il avait donné plus de 300 000 $ à la salle de musique, à la mission et à des établissements méthodistes (surtout des collèges) disséminés entre New Westminster, en Colombie-Britannique, et Sackville, au Nouveau-Brunswick. Sa famille reçut de sa succession (qui valait près de 2,2 millions de dollars, la plus grande partie en actif d’entreprise, dont quelque 150 000 $ en « papiers de fermiers » échus) des parts généreuses, mais non extravagantes. Conformément à la priorité que le mouvement de Chautauqua donnait à l’éducation, d’autres legs importants allèrent à des collèges méthodistes (le Victoria College, le Mount Allison College et l’American University de Washington, qui venait d’être fondée). Ses exécuteurs devaient répartir le solde, bien supérieur à un million, en respectant le même esprit. Chester Daniel, le solitaire, sa sœur, Lillian Frances, et par la suite le fils du premier, Charles Vincent, s’acquittèrent de cette tâche longue et difficile. C’est maintenant la Massey Foundation qui a pris la relève.

AN, MG 26, F : 5325–5326 ; MG 28,I 54 (mfm) ; MG 32, A1 ; RG 31, C1, 1861, 1871 (recensements industriels, pour les producteurs d’outillage identifiés dans le texte).— AO, Clarke Township, abstract index to deeds and deeds for concession 1, lot 28 (mfm) ; Haldimand Township, abstract index to deeds and deeds for concession 2, lots 30–32 (mfm) ; RG 22, sér. 155, inventaire des biens de Daniel Massey.— Arch. of Massey Hall/Roy Thomson Hall (Toronto), Board of Trustees of Massey Music Hall, minute-book, 1894–1933.— Baker Library, R. G. Dun & Co. credit ledger, Canada, 14 : 60, 141.— Canada, Ministère de la Consommation et des Corporations, Bureau des brevets (Hull, Québec), 52 brevets délivrés à C. A. Massey, Massey Manufacturing Co., et Massey-Harris, 1878–1896.— CTA, RG 1, A, 1878–1880 ; B, 1878–1880.— Ontario, Ministry of Consumer and Commercial Relations, Companies Branch, Corporate Search Office (Toronto), Corporation files, C-2821.— Ontario Agricultural Museum (Milton), Massey-Ferguson Arch.— QUA, 2056, box 42.— Toronto Land Registry Office, Ordnance Reserve titles, vol. 110–112 : 186–187, 190.— UCC-C, Toronto City and Fred Victor Mission Soc. records ; Methodist Social Union of Toronto ; Victoria College Arch., Upper Canada Academy and Victoria College voucher-book, 1839–1848 : 33.— Canada, chambre des Communes, Journaux, 1888, app. 3.— Canadian Labor Reformer (Toronto), 25 sept. 1886.— Canadian Statesman (Bowmanville, Ontario), 1879.— Monetary Times, 8 mai, 9 oct., 13 nov. 1891.— Cleveland city directory [...] (Cleveland, Ohio), 1871–1883.— Commemorative biog. record, county York.— Cyclopœdia of Canadian biog. (Rose et Charlesworth), 1.— The Massey family, 1591–1961, M. [L.] Massey Nicholson, compil. (Saskatoon, 1961).— Toronto directory, 1880–1896.— C. [T.] Bissell, The young Vincent Massey (Toronto, 1981).— Paul Collins, Hart Massey (Toronto, 1977).— Merrill Denison, Harvest triumphant : the story of Massey-Harris, a footnote to Canadian history (Toronto, 1948).— J. F. Findlay, Dwight L. Moody, American evangelist, 1837- 1899 (Chicago et Londres, [1969]).— Mollie Gillen, The Masseys : founding family (Toronto, 1965).— G. S. Kealey, Toronto workers respond to industrial capitalism, 1867–1892 (Toronto, 1980).— Theodore Morrison, Chautauqua : a center for education, religion, and the arts in America (Chicago et Londres, 1974).— E. P. Neufeld, A global corporation ; a history of the international development of Massey-Ferguson Limited (Toronto, 1969).— W. G. Phillips, The agricultural implement industry in Canada ; a study of competition (Toronto, 1956).— N. A. E. Semple, « The impact of urbanization on the Methodist Church in central Canada, 1854–84 » (thèse de ph.d., Univ. of Toronto, 1979).— A. E. Skeoch, « Technology and change in 19th century Ontario agriculture » (essai de 1er cycle, Univ. of Toronto, 1976 ; copie au Royal Ontario Museum, Sigmund Samuel Canadiana Building, Toronto).— Waite, Man from Halifax.— Gordon Winder, « Continental implement wars : the Canadian agricultural implement industry during the transition to corporate capitalism, 1860–1940 » (rapport de recherche pour une thèse de ph.d., Univ. of Toronto, 1987 ; copie à l’Ontario Agricultural Museum).— W. H. Becker, « American manufacturers and foreign markets, 1870–1900 : business historians and the « New Economic Determinists », Business Hist. Rev. (Boston), 47 (1973) : 466–481.— Ramsay Cook, « Tillers and toilers : the rise and fall of populism in Canada in the 1890s », SHC Communications hist., 1984 : 1–20.— Gerald Friesen, « Imports and exports in the Manitoba economy, 1870–1890 », Manitoba Hist. (Winnipeg), n° 16, (automne 1988) : 31–41.— A. E. Skeoch, « Developments in plowing technology in nineteenth-century Canada », Canadian Papers in Rural Hist. (Gananoque, Ontario), 3 (1982) : 156–177.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

David Roberts, « MASSEY, HART ALMERRIN », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 mars 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/massey_hart_almerrin_12F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/massey_hart_almerrin_12F.html |

| Auteur de l'article: | David Roberts |

| Titre de l'article: | MASSEY, HART ALMERRIN |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1990 |

| Année de la révision: | 1990 |

| Date de consultation: | 1 mars 2026 |