Provenance : Lien

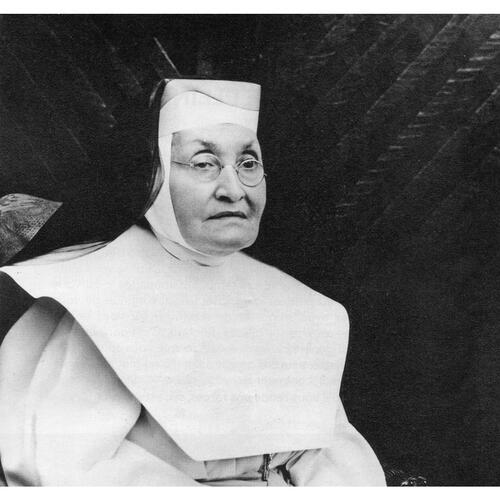

TÉTREAULT, DÉLIA (baptisée Délia Tétreau), dite Marie du Saint-Esprit, fondatrice et première supérieure générale des Sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception, née le 4 février 1865 à Sainte-Marie-de-Monnoir (Marieville, Québec), fille d’Alexis Tétreau, cultivateur, et de Célina Ponton ; décédée le 1er octobre 1941 à Montréal.

Enfance, études et appel de la vie religieuse

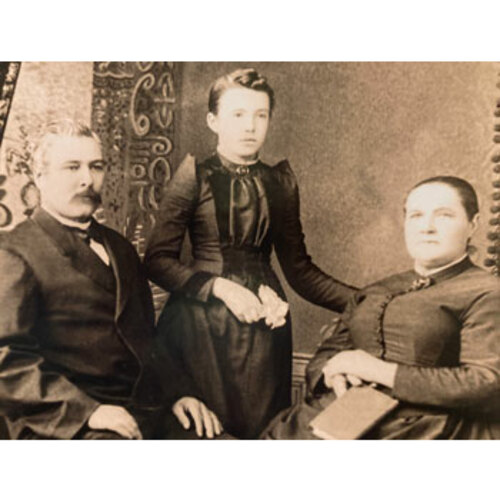

Comme bien des enfants de son époque, Délia Tétreault se retrouve orpheline de mère à un très jeune âge, soit quelques mois avant son troisième anniversaire. Alors que son père décide de tenter sa chance aux États-Unis avec deux ou trois de ses aînés, elle se voit confiée à son parrain, Jean Alix, et à sa femme, Julie Ponton, qu’elle considérera dès lors comme ses propres parents. Marchand et sacristain, Jean Alix occupe à Marieville une position sociale et économique fort respectable.

Délia Tétreault fait ses études au pensionnat de Marieville, dirigé par les Sœurs de la Présentation de Marie. Dans une lettre inachevée, rédigée en 1922 à l’intention de l’administrateur apostolique de l’archidiocèse de Montréal, Mgr Georges Gauthier*, elle racontera que, pendant son adolescence, elle a hésité entre la vie séculière et l’appel de la vie religieuse : « Ces premières années qui auraient dû être les plus heureuses de ma vie ne le furent guère, tiraillée comme je l’étais : le monde me tirait d’un côté, la grâce me sollicitait de l’autre. » Dans cette histoire de vocation, elle expliquera aussi que la visite d’évêques du Nord-Ouest canadien, tel Mgr Vital-Justin Grandin*, l’a marquée, tout comme les récits de missionnaires lus dans les annales de l’Œuvre de la Sainte-Enfance et de l’Œuvre de la propagation de la foi. En 1882, elle demande pourtant son admission chez les carmélites, un ordre contemplatif. Elle n’est pas reçue, probablement pour cause de santé précaire.

La longue quête d’une vocation

En 1883, Délia Tétreault se présente chez les Sœurs de la charité de Saint-Hyacinthe, communauté résolument tournée vers l’action. Admise comme postulante le 15 octobre, elle quitte toutefois le couvent à la mi-décembre en raison de l’épidémie de fièvre qui y sévit. De retour à la maison, où elle demeurera un peu plus de sept ans, elle s’occupe de sa mère malade et enseigne le catéchisme à des enfants de sa paroisse.

Dans ses moments libres, Délia Tétreault aime écouter les sermons de prédicateurs itinérants. C’est ainsi qu’en 1889, elle fait la rencontre d’un jésuite français, le père Almire Pichon. Au pays depuis quelque temps, ce dernier organise des retraites fort courues. Délia Tétreault trouve aussitôt chez lui une oreille attentive. En mai 1890, une retraite chez les Religieuses du Sacré-Cœur au Sault-au-Récollet (Montréal) la convainc de son manque d’attrait pour les communautés enseignantes. Le père Pichon a d’ailleurs une tout autre idée en tête pour sa protégée. Il souhaite l’associer à une fondation qu’il projette en faveur des plus démunis. Comme son entreprise n’a ni l’aval de ses supérieurs ni celui de l’archevêque de Montréal, Mgr Édouard-Charles Fabre*, il insiste sur le secret. En juin 1891, Délia Tétreault rejoint ainsi Béthanie – nom de la maison qu’a inaugurée le jésuite en avril. Pendant près de dix ans, elle enseigne le catéchisme et s’occupe de malades et d’immigrants dans le besoin. Malgré l’utilité de son travail, la jeune femme n’est pas convaincue d’avoir trouvé là sa vocation.

Cette vérité s’impose avec encore plus de force lorsque Délia Tétreault se lie d’amitié avec le père Alphonse-Marie Daignault, missionnaire jésuite de retour d’Afrique. Leur rencontre, qui se situe quelque part entre 1891 et 1893, réveille aussitôt sa vocation missionnaire. Ses échanges réguliers avec le jésuite, qu’elle considère comme un interlocuteur de confiance, lui font entrevoir peu à peu un nouveau plan. Le père Daignault connaît les missions, les besoins. Il la conseille, la guide. Pour Délia Tétreault, son séjour à Béthanie n’est plus une fin en soi, mais une étape où elle peut mûrir son projet missionnaire, se former aux dures exigences de l’apostolat et, surtout, commencer à mettre sur pied un véritable réseau de contacts.

Parmi les heureuses rencontres de Délia Tétreault, il y a celle avec l’abbé Gustave Bourassa, frère d’Henri* et aumônier au monastère des Sœurs du Bon-Pasteur d’Angers [V. Marie-Elmire Cadotte*], rue Sherbrooke. À la suggestion du père Daignault, retourné en Afrique, Délia Tétreault se place sous la direction de l’abbé Bourassa au début de l’année 1900 et quitte Béthanie à l’automne. Elle lui fait part du projet rêvé avec Daignault : ouvrir une école apostolique qui formerait des jeunes filles pour les congrégations qui ont des missions à l’étranger. Après avoir visité une école similaire à Armagh (Irlande du Nord), l’abbé Bourassa donne son appui à cette initiative unique au Canada. L’archevêque de Montréal, Mgr Paul Bruchési*, hésite un peu. Il craint une charge financière pour l’archidiocèse, mais finit par se laisser convaincre. Il donne son approbation le 12 janvier 1901.

En avril, Délia Tétreault se rend au pensionnat Mont-Sainte-Marie de Montréal, chez les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, afin de se former à la vie religieuse. Elle y fait un séjour de quelques mois, qui marque le début d’une amitié durable avec sœur Sainte-Anne-Marie [Marie-Aveline Bengle*], alors assistante de la supérieure. Le 3 juin 1902, avec deux compagnes, Joséphine Montmarquet et Ida Lafricain, Délia Tétreault emménage dans Côte-des-Neiges (Montréal) et se prépare à ouvrir les portes de l’école apostolique. Célina Montmarquet, sœur de Joséphine, assure d’abord la survie financière de l’établissement. Avec le petit capital hérité de ses parents, elle s’installe dans la maison en qualité de pensionnaire. Délia Tétreault peut aussi compter sur l’abbé Bourassa, père spirituel et bienfaiteur matériel de l’œuvre. Grâce à la générosité de celui-ci, tout le groupe peut s’établir l’année suivante dans une demeure plus vaste, sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à Outremont (Montréal). Dans ce nouvel espace, le personnel de l’école apostolique parvient à financer la formation des recrues grâce à la confection d’ornements et de linges liturgiques pour la jeune paroisse de Saint-Viateur-d’Outremont, et à l’ouverture de deux classes pour les enfants du quartier.

La fondation d’une communauté unique en son genre

Après deux années de fonctionnement, l’école compte à peine cinq aspirantes à la vie religieuse. Délia Tétreault se questionne. Doit-elle poursuivre malgré les maigres résultats ou mettre sur pied une congrégation missionnaire en bonne et due forme ? Alors qu’elle s’inquiète pour l’avenir de son établissement, elle perd son principal soutien : l’abbé Bourassa meurt le 20 novembre 1904. Touché par le décès prématuré de ce dernier, Mgr Bruchési accepte, dix jours plus tard, de soumettre au pape Pie X le cas de l’école apostolique. Dans une allocution qu’il prononcera le 8 août 1905, Mgr Bruchési rapportera que le pape, aussitôt sollicité, a répondu : « Fondez, Monseigneur, et toutes les bénédictions du ciel descendront sur cette nouvelle fondation. » L’œuvre mise sur pied par Délia Tétreault devient dès lors, par volonté papale, un institut religieux voué aux missions étrangères sous le nom de Sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception (MIC). Il s’agit de la première communauté religieuse canadienne à se doter d’un tel objectif.

Délia Tétreault et ses compagnes apprennent la nouvelle le soir du 16 décembre 1904. Il faut toutefois attendre le retour de Mgr Bruchési à Montréal, au début du printemps, pour mettre au point certains détails comme le costume – il sera noir, sur le modèle de la Congrégation de Notre-Dame – et la date de la première cérémonie de profession. Toujours conseillée par le père Daignault, Délia Tétreault travaille à l’élaboration d’une règle de vie et rédige une première ébauche de constitutions, intitulée « Esquisse ». L’unique but de la nouvelle communauté religieuse, écrit-elle, réside dans l’évangélisation des populations non chrétiennes : « [A]u moindre signe [...] la société devra être prête à envoyer ses sujets sous les climats les plus meurtriers, dans les conditions les plus pénibles et les plus périlleuses. » La fondatrice évoque de même le charisme qui doit animer les membres de sa congrégation missionnaire et insiste déjà sur la reconnaissance : « Envers Dieu d’abord, nos actions de grâces doivent être incessantes. » Elle reviendra sur cette idée avec encore plus de conviction dans une lettre adressée à sœur Marie-Immaculée en 1916 : « Plus Notre-Seigneur me fait pénétrer dans l’esprit de notre vocation, et plus il me semble que la principale raison d’être de notre Société, c’est vraiment l’action de grâces. »

Le 8 août 1905, Mgr Bruchési préside la célébration au cours de laquelle Délia Tétreault prononce ses vœux perpétuels sous le nom de Marie du Saint-Esprit et devient ainsi de facto supérieure générale du nouvel institut. Joséphine Montmarquet s’engage aussi par des vœux temporaires et prend le nom de Marie de Saint-Gustave, alors que trois autres compagnes forment le premier groupe de novices. Sur le plan financier, la communauté naissante peut toujours compter sur le soutien de Célina Montmarquet. Les petites classes commencées sous les auspices de la première œuvre se poursuivent, tout comme l’école apostolique elle-même. En 1905, mère Marie du Saint-Esprit met également sur pied une association de laïques, les Dames patronnesses. Ces dernières, fort dynamiques, organisent des tombolas, des fêtes en plein air et d’autres activités pour aider la communauté à faire face à ses obligations. Un cercle de couture voit aussi le jour au début de 1908 au profit des missions.

Première mission

Quel est le premier champ d’action des MIC ? À Rome, le cardinal Girolamo Maria Gotti, préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande et responsable des territoires de mission, n’impose aucune restriction. Mgr Bruchési écrit le 7 novembre 1908 à mère Marie du Saint-Esprit : « Tous les pays de missions vous sont ouverts. L’évêque qui désirera vous avoir n’aura qu’à s’entendre avec moi et avertir ensuite la Propagande. » Dans la même lettre, il annonce également que le préfet apostolique de Canton (république populaire de Chine), Mgr Jean-Marie Mérel, sera heureux de recevoir les MIC. La première mission de la communauté est ainsi toute trouvée. C’est la Chine (république populaire de Chine). Le premier départ, qui regroupe six religieuses, a lieu le 8 septembre 1909.

Les responsabilités de mère Marie du Saint-Esprit montent d’un cran avec ce premier envoi missionnaire. À peine arrivées, les sœurs adressent déjà de nombreuses demandes à leur supérieure générale : des religieuses pour répondre aux besoins des œuvres et de l’argent pour acheter le nécessaire qui fait trop souvent défaut. Afin d’obtenir davantage de recrues et un soutien financier plus constant, la fondatrice doit faire connaître sa communauté et susciter la ferveur missionnaire dans son propre pays. Elle s’y consacre sans relâche au détriment, écrivent certaines sœurs en poste à l’étranger, du travail missionnaire lui-même. Mais, pour mère Marie du Saint-Esprit, tout est lié. En faisant la promotion des MIC et en développant le zèle missionnaire au Canada, elle s’assure d’avoir les ressources et le personnel dont elle a besoin pour mener à bien ses entreprises apostoliques en mission.

Recrutement et promotion des œuvres

Entre 1901 et 1940, 48 nouvelles congrégations féminines s’implantent ou sont fondées au Québec pour un total de 88. Toutes cherchent à obtenir des recrues et du financement. Devant cette concurrence, mère Marie du Saint-Esprit doit se montrer fine stratège. Les journaux de Montréal ont abondamment parlé du départ des premières missionnaires pour la Chine en 1909. La fondatrice n’a pas l’intention de laisser sa jeune communauté tomber dans l’oubli. Dès 1911, l’inauguration de retraites fermées un peu partout dans la province, puis l’ouverture de postulats et d’écoles apostoliques en région visent à susciter les vocations. Récits et photographies en provenance des missions se révèlent par ailleurs de remarquables outils promotionnels. À partir de 1926, la supérieure générale enverra même ses filles dans les écoles et les paroisses de la province avec une lanterne magique pour qu’elles agrémentent leurs causeries d’un visionnement de photographies sur verre.

L’engagement de la communauté dans la diffusion d’œuvres missionnaires pontificales, telles que l’Œuvre de la Sainte-Enfance et l’Œuvre de la propagation de la foi, fournit une occasion unique : tout en amassant des fonds au profit de ces missions étrangères et de la congrégation, les MIC se font aussi connaître du plus grand nombre puisqu’elles visitent les familles et les établissements scolaires de la province. Les MIC participent en outre à des émissions de radio et prennent part à plusieurs expositions missionnaires. La carte maîtresse de mère Marie du Saint-Esprit, toutefois, reste le Précurseur. La première livraison de ce bulletin communautaire sort de la maison mère d’Outremont en mai 1920 et une édition anglaise paraît dès septembre 1923. La publication de quatre puis de six numéros par an exige un investissement considérable de temps et d’énergie des MIC : outre le travail de rédaction et d’impression, les sœurs vont de maison en maison pour vendre des abonnements. Le tirage passe de 10 000 exemplaires en 1925 à 55 000 en 1940.

Le pari de mère Marie du Saint-Esprit porte fruit. Les effectifs de la communauté augmentent : de 70 religieuses en 1920, les MIC passent à 485 en 1940. Cette croissance suffit pour ouvrir de nouveaux champs d’apostolat aux Philippines (1921), au Japon (1926), à Hong Kong (1927), ainsi qu’en Mandchourie (république populaire de Chine) (1927), pour un total de 19 missions actives en 1940. De même, les initiatives au Canada auprès des immigrants chinois de Montréal, de Québec et de Vancouver se multiplient. Où qu’elles se trouvent, les filles de mère Marie du Saint-Esprit ne reculent devant aucun défi : orphelinats, hospices, écoles, pensionnats, hôpitaux, dispensaires et léproseries. Elles y assurent aussi l’enseignement religieux et la formation de catéchètes. Les MIC doivent beaucoup aux remarquables aptitudes en communication de leur fondatrice. Mère Marie du Saint-Esprit utilise ses stratégies et ses outils de promotion avec une réelle pertinence, même si ceux-ci ne sont pas nécessairement nouveaux ou uniques. Bien qu’elle ne puisse prendre tout le crédit pour les succès des MIC, c’est bel et bien grâce à sa vision plurielle de l’apostolat missionnaire que la communauté bénéficie d’une si grande visibilité.

Institut de droit pontifical

Le 1er mars 1925, Rome approuve enfin les constitutions soumises par mère Marie du Saint-Esprit cinq années plus tôt. Les Sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception deviennent ainsi un institut de droit pontifical, c’est-à-dire relevant directement de Rome et non plus de l’autorité diocésaine. À cette occasion, la communauté délaisse le costume noir porté jusque-là et adopte un habit blanc sur lequel elle conserve la ceinture bleue ajoutée en 1909 en l’honneur de la Vierge. Par ailleurs, au même moment, les membres du conseil général des MIC obtiennent, à l’insu de Délia Tétreault, un privilège spécial du pape Pie XI qui permettra à la fondatrice de demeurer supérieure générale jusqu’à sa révocation par le Saint-Siège.

Société des missions étrangères

Avec le père Daignault, Délia Tétreault a souvent discuté d’un second projet missionnaire : une école apostolique pour garçons. Au fil du temps, elle privilégie plutôt la création d’un séminaire pour la formation de prêtres missionnaires. Pendant des années, mère Marie du Saint-Esprit s’active à convaincre les évêques de la province de Québec du bien-fondé de son idée. Au cours de l’été de 1920, Mgr Bruchési lui lance : « Si vous voulez un séminaire canadien, trouvez-moi des prêtres ! » Ce prêtre, c’est l’abbé Louis-Adelmar Lapierre. Harassé par une longue marche, ce dernier se présente à la maison mère des MIC, où il demande une tasse de café. Mère Marie du Saint-Esprit descend le rencontrer et bavarde avec lui. Il n’en faut pas plus : elle a enfin trouvé sa première recrue !

Dès lors, les choses se précipitent. En octobre 1920, des évêques et des membres du clergé se réunissent à la maison mère des MIC pour discuter de l’établissement d’un séminaire pour les missions étrangères. Le 2 février 1921, l’assemblée des évêques de la province décrète la fondation du séminaire de la société des Missions étrangères de la province de Québec [V. Guillaume Forbes* ; Joseph-Avila Roch*]. Même si elle n’en est pas la fondatrice officielle, mère Marie du Saint-Esprit peut à coup sûr revendiquer la maternité de ce nouvel institut missionnaire. Au fil des ans, bien qu’elle n’intervienne d’aucune façon dans les affaires internes de la société, elle continue de s’y intéresser. Elle propose entre autres à des associations de laïques de travailler en sa faveur : ornements pour la chapelle, literie, lingerie et ouvrages variés sont ainsi offerts aux supérieurs de la société en janvier 1924.

Dernières années et bilan

Le 28 septembre 1933, mère Marie du Saint-Esprit est victime d’une congestion cérébrale. Elle s’en remet peu à peu, mais non sans conséquences graves : elle demeure à demi paralysée et son élocution reste difficile. Malgré la sollicitude de ses filles, ses forces déclinent inexorablement. À contrecœur, la communauté doit se résoudre à choisir une nouvelle supérieure générale pour assurer sa direction. En janvier 1939, mère Marie de la Providence, assistante générale depuis 1921, obtient le poste.

Mère Marie du Saint-Esprit s’éteint le 1er octobre 1941. Le lendemain, on l’expose en chapelle ardente. Les messages de condoléances affluent de partout. Le 6 octobre, l’archevêque de Montréal, Mgr Joseph Charbonneau*, célèbre le service funèbre dans la chapelle de la maison mère, où se masse un public nombreux venu rendre hommage à la disparue. On transporte ensuite la dépouille de la fondatrice au cimetière communautaire de Pont-Viau (Laval), où on l’inhume le 7 octobre. Sa cause de canonisation est introduite le 19 mai 1985 et, le 18 décembre 1997, Jean-Paul II la déclare vénérable.

À une époque où l’éveil missionnaire commençait à peine à se manifester au Québec, mère Marie du Saint-Esprit a fondé la première communauté religieuse canadienne vouée aux missions étrangères. Même si elle n’a jamais mis les pieds à l’extérieur de la province, elle a contribué pendant plus de 30 ans à faire du Canada un des principaux pays missionnaires.

Grâce à ses habiles stratégies de communication et à ses outils promotionnels, mère Marie du Saint-Esprit a assuré le succès financier et humain des Sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception. Cette congrégation poursuit d’ailleurs sur sa lancée après la mort de sa fondatrice : à son apogée en 1968, elle compte 991 religieuses, actives au Canada et dans 66 missions aux quatre coins de la planète.

Délia Tétreault a laissé peu de documents attestant de sa vie avant la fondation des Sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception : quelques notes personnelles, une lettre inachevée écrite en 1922 à Mgr Paul Bruchési sur son histoire de vocation, de rares confidences au sujet de son enfance consignées par de proches collaboratrices, et un témoignage livré en 1933, après sa congestion cérébrale, au chanoine Joseph-Avila Roch. À cela s’ajoute une cinquantaine de lettres de gens ayant côtoyé Délia Tétreault avant l’établissement de la communauté. Par ailleurs, Délia Tétreault n’a rédigé aucun traité de spiritualité, aucune autobiographie spirituelle. Elle laisse cependant une ample correspondance de plus de 2 000 lettres. Une sélection de celles-ci a fait l’objet de trois volumes publiés sous le titre Délia Tétreault en son temps : lettres (Montréal, 1987–2008).

L’information la plus à jour sur Délia Tétreault se trouve dans notre ouvrage Femmes sans frontières : l’histoire des Sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception, 1902–2007 (Outremont [Montréal], 2008), et dans la biographie historique rédigée dans le cadre du processus visant à introduire sa cause de béatification, Délia Tétreault, fondatrice de l’Institut des Sœurs missionnaires de l’Immaculée Conception (1865–1941) (2 vol., Rome, 1989–1990). On trouvera dans celle-ci une reproduction de toutes les citations rapportées dans la biographie.

Ancestry.com, « Registres d’état civil et registres paroissiaux (Collection Drouin), Québec, Canada, 1621 à 1968 », Saint-Christophe (Laval, Québec), 7 oct. 1941 : www.ancestry.ca/search/collections/1091 (consulté le 15 mai 2024).— Arch. des Sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception (Laval, Québec).— Bibliothèque et Arch. nationales du Québec, Centre d’arch. de Montréal, CE602-S21, 5 févr. 1865.— J.-F. Alabré, Vie d’action de grâces et mission selon Délia Tétreault, sous la dir. de Benoît Lacroix (Montréal, 2000).— Georgette Barrette, Délia Tétreault et l’Église canadienne (Montréal, 1987).— Micheline D’Allaire, Vingt ans de crise chez les religieuses du Québec, 1960–1980 ([Montréal], 1983).— Marta Danylewycz, Profession : religieuse ; un choix pour les Québécoises (1840–1920), Gérard Boulad, trad., P.-A. Linteau et al., édit. ([Montréal], 1988).— Hélène De Serres, Délia Tétreault et la Vierge Marie (Montréal, 1984).— Éléments pour une sociologie des communautés religieuses au Québec, Bernard Denault et Benoît Lévesque, édit. (Sherbrooke, Québec, et Montréal, 1975).— Éliette Gagnon, Délia Tétreault et l’Action de grâces (Montréal, 1987).— Albertine Graton, [dite sœur Saint-Jean-François Régis], « le Cycle d’or : histoire de la congrégation des Sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception, 1902–1952 » (texte dactylographié, 1952–1955) ; les Trente Premières Années de l’Institut des Sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception, 1902–1932 ([Montréal], 1962).— Histoire du catholicisme québécois, sous la dir. de Nive Voisine (2 tomes en 4 vol. parus, Montréal, 1984– ), tome 3, vol. 1 (Jean Hamelin et Nicole Gagnon, le xxe siècle (1898–1940), 1984).— Guy Laperrière, les Congrégations religieuses : de la France au Québec, 1880–1914 (3 vol., Sainte-Foy [Québec], 1996–2005).— Nicole Laurin et al., À la recherche d’un monde oublié : les communautés religieuses de femmes au Québec de 1900 à 1970 ([Montréal], 1991).— Pauline Longtin, Fondement de l’esprit missionnaire chez Délia Tétreault (Montréal, 1983).— [A.-M. Magnan, dite sœur Sainte-Marie-Madeleine], Mère Marie du Saint-Esprit (Montréal, [1960 ?]).— Mère Marie du Saint-Esprit [Délia Tétreault], À l’écoute de Délia, Gisèle Villemure, compil. (Montréal, 1997).— Yves Raguin, Au-delà de son rêve : Délia Tétreault ([Saint-Laurent [Montréal]], 1991).— Gisèle Villemure, Qui est Délia Tétreault ? : mère Marie du Saint-Esprit, 1865–1941 ([Montréal, 1983]).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Chantal Gauthier, « TÉTREAULT, DÉLIA (baptisée Délia Tétreau), dite Marie du Saint-Esprit », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 17, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 9 févr. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/tetreault_delia_17F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/tetreault_delia_17F.html |

| Auteur de l'article: | Chantal Gauthier |

| Titre de l'article: | TÉTREAULT, DÉLIA (baptisée Délia Tétreau), dite Marie du Saint-Esprit |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 17 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 2025 |

| Année de la révision: | 2025 |

| Date de consultation: | 9 févr. 2026 |