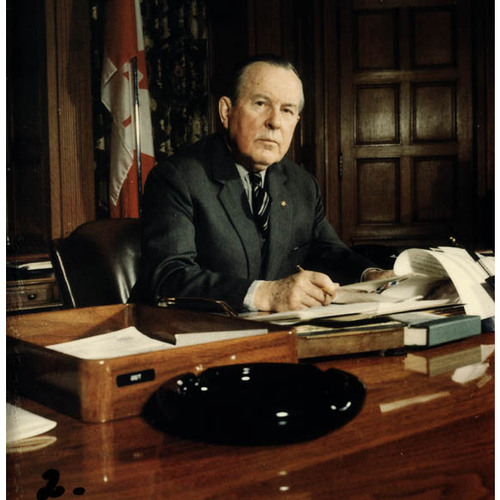

Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3607934

PEARSON, LESTER BOWLES, professeur, fonctionnaire, diplomate et homme politique, né le 23 avril 1897 à Newton Brook (Toronto), deuxième des trois fils d’Edwin Arthur Pearson, ministre méthodiste, et d’Annie Sarah Bowles ; le 22 août 1925, il épousa à Winnipeg Maryon Elspeth Moody, et ils eurent un fils et une fille ; décédé le 27 décembre 1972 à Ottawa.

Né le jour de la Saint-Georges de l’année du jubilé de diamant de la reine Victoria, Lester Bowles Pearson serait élevé dans un foyer qui reflétait parfaitement les ambitions et le caractère de la communauté méthodiste du Canada de la dernière décennie du xixe siècle. Bien que ni les Bowles ni les Pearson n’aient été particulièrement religieux lorsqu’ils vivaient en Irlande avant leur émigration, ils devinrent des méthodistes enthousiastes et bien en vue après leur arrivée au Canada, respectivement dans les années 1820 et 1840. Le grand-père paternel de Pearson, Marmaduke Louis, était un ministre méthodiste connu ; le cousin de sa mère, le révérend Richard Pinch Bowles, qui deviendrait le chancelier de la Victoria University à Toronto, avait célébré le mariage d’Annie Sarah et d’Edwin Arthur. Ce dernier ne participa pas aux débats passionnés sur le mouvement Social Gospel qui marqua le méthodisme du début du xxe siècle. Sportif et accommodant, il était un pasteur populaire qui se déplaçait souvent parce que d’autres congrégations faisaient appel à lui.

Les déménagements fréquents de la famille eurent pour conséquence que Lester Bowles ne grandit pas dans une seule ville, mais, aux différents endroits du sud de l’Ontario où il vécut, les valeurs étaient clairement définies. On avait l’alcool en horreur, on glorifiait l’instruction et le sabbat était sacré. Edwin Arthur était un impérialiste convaincu dont les albums étaient remplis de coupures de presse de la famille royale ; ses trois fils partageaient son enthousiasme pour les sports et pour l’Empire. Excellent élève à l’école, Lester Bowles se révéla, dans le journal intime qu’il tint au cours de sa deuxième année à la Victoria University, comme un jeune homme poli dont l’enthousiasme pour les sports excédait son intérêt pour ses cours. Il parlait de ses parents affectueusement et respectueusement. Son frère Marmaduke avait quitté l’université dès qu’il avait eu 18 ans pour aller se battre en Europe pendant la Première Guerre mondiale. Tandis que le conflit s’intensifiait, Lester Bowles devint de plus en plus désireux de s’engager dans l’armée. Le 23 avril 1915, il s’enrôla dans l’unité médicale de la University of Toronto et devint soldat pour le Corps de santé de l’armée canadienne. Son frère cadet, Vaughan, se rendrait bientôt outre-mer lui aussi.

Bien que Pearson affirmerait dans ses mémoires que la guerre fut un événement décisif pour son évolution, son idée sur les conséquences de cet événement n’est pas appuyée par des sources contemporaines. Comme de nombreux autres, il affirmerait que son expérience de la guerre l’avait désillusionné. Cependant, les lettres qu’il envoyait chez lui, les commentaires qu’il rédigeait dans un journal intime reconstitué à partir de gribouillages écrits durant la guerre et ses écrits qui datent du début des années 1920 montrent que ses attitudes demeuraient conventionnelles. Comme la plupart des Canadiens anglais, il avait fortement appuyé la conscription en 1917, il avait continué de s’en remettre à la Grande-Bretagne pour diriger le pays, et il avait honoré comme des héros les soldats tombés au combat.

Les états de service de Pearson pendant la guerre révèlent un désir d’héroïsme insatisfait. Après un entraînement très élémentaire, il était arrivé au front tranquille de Salonique (Thessalonique, Grèce) le 12 novembre 1915. La Grèce était un pays neutre, mais les Britanniques et les Français postaient des troupes dans la région de la Macédoine pour réduire au minimum les contacts entre les Bulgares et leurs alliés austro-hongrois. Presque immédiatement, Pearson chercha à être muté au front de l’Ouest. Grâce à l’intervention du ministre canadien de la Milice et de la Défense, sir Samuel Hughes*, coreligionnaire méthodiste, il obtint finalement une mutation en Grande-Bretagne. Après son arrivée en Angleterre à la fin du mois de mars 1917, Pearson subit un entraînement au Wadham College d’Oxford, où son chef de peloton fut le célèbre poète de guerre Robert von Ranke Graves. À la fin de l’été, lorsque Pearson termina son entraînement, lui et son frère décidèrent de devenir aviateurs plutôt qu’officiers d’infanterie.

Les aviateurs, qui assumaient les rôles les plus prestigieux et les plus dangereux au combat durant la Première Guerre mondiale, avaient une espérance de vie qui se comptait en mois. Pearson se joignit au Royal Flying Corps en octobre et commença son entraînement à Hendon (Londres). Deux mois plus tard, sa carrière prenait fin « sans gloire », comme il le dit plus tard, lorsqu’il fut frappé par un autobus pendant un black-out à Londres. Ses dossiers médicaux et autres montrent que cet accident ne l’avait pas rendu invalide, mais qu’il fit une dépression nerveuse à l’hôpital et pendant son rétablissement au début de 1918. Il fut renvoyé au Canada le 6 avril, après qu’un conseil médical l’eut déclaré « inapte » à piloter ou à accomplir la tâche d’observateur pour cause de « neurasthénie ». La guerre changea Pearson comme elle changea sa nation. Son ressentiment envers les personnes en position d’autorité, particulièrement les officiers britanniques, renforça ses idées démocratiques et nationalistes. Sa dépression nerveuse alimenta probablement sa tendance à garder ses sentiments pour lui et à déplorer l’irrationalisme autant dans la vie publique que privée. La guerre lui valut aussi le surnom de Mike, qui lui resta.

Pearson tenta de retourner à la guerre, mais le conseil médical refusa de combler ce souhait. Il avait des maux de tête continuels, il tremblait et n’arrivait pas à dormir. Il se joignit à l’état-major de l’école d’aéronautique no 4 de la University of Toronto et vécut de nouveau à la Victoria University. Après la guerre, il s’inscrivit à cette dernière université et devint une vedette sur les terrains de sport et dans l’aréna. Les activités sportives jouèrent un rôle majeur dans son rétablissement et demeureraient une partie centrale de sa vie jusqu’à ses dernières années. On reconnut ses états de service pendant la guerre et, en juin 1919, Pearson obtint une licence de bachelier ès arts avec spécialisation en histoire moderne. Il commença ensuite un stage au cabinet d’avocats McLaughlin, Johnston, Moorhead, and Macaulay de Toronto, mais il abandonna rapidement pour devenir joueur semi-professionnel de baseball à Guelph, où son père était pasteur. Comme de nombreux jeunes Canadiens de cette époque, il trouva de meilleures perspectives d’avenir aux États-Unis. Marmaduke et lui travaillèrent pour l’Armour and Company, importante entreprise d’abattage et de conditionnement de la viande de Chicago, dont leur oncle était président. Après un bref apprentissage dans une filiale canadienne qu’il passa à fabriquer des saucisses, Pearson se rendit à Chicago en février 1920.

Pearson commença à travailler dans cet établissement en tant qu’employé de bureau dans la division des engrais de l’empire Armour. Le ton antibritannique de la politique à Chicago, que les Irlandais et les Allemands dominaient, offensait le jeune impérialiste, et les affaires ne l’attiraient pas. Il dit à son oncle et à ses parents qu’il voulait aller à la University of Oxford. Avec l’aide d’une bourse de la Massey Foundation, il partit pour le St John’s College à l’automne de 1921. À Oxford, il se classa bon deuxième, mais de nouveau il impressionna davantage ses professeurs et ses collègues étudiants par ses aptitudes sportives et sa présence d’esprit que par ses succès scolaires. Il termina une maîtrise en deux ans et retourna à Toronto en tant que maître de conférences au département d’histoire de la University of Toronto en 1923. Au sein de ce petit groupe, il noua des amitiés durables, comme le futur diplomate Humphrey Hume Wrong* ; il y rencontra également Maryon Elspeth Moody.

Fille d’un médecin et d’une infirmière de Winnipeg, Maryon Elspeth Moody s’inscrivit aux travaux dirigés de Pearson en histoire pour le trimestre d’automne de 1923 au cours de sa dernière année d’université. L’attirance fut immédiate et, en l’espace de quelques semaines, le professeur avait persuadé sa jolie étudiante de l’accompagner à une fête. Le 13 mars, cinq semaines plus tard, Maryon Elspeth écrivit ceci à une amie proche : « Ne dis rien à personne, car nous ne l’annoncerons publiquement qu’après le trimestre. Je suis fiancée. » Elle admit qu’elle « ne le connaissait vraiment bien que depuis un peu plus d’un mois », mais qu’ils « s’aimaient plus que tout au monde ». Ils se marièrent dans l’église unie Broadway de Winnipeg. Leur fils, Geoffrey Arthur Holland, qui deviendrait diplomate, naquit en décembre 1927 et leur fille, Patricia Lillian, vint au monde en mars 1929.

Maryon Elspeth est l’une des plus intéressantes femmes de premiers ministres canadiens. Profondément religieuse lorsqu’elle était étudiante, elle devint sceptique et, en privé, athée. Enthousiasmée par la possibilité de vivre une existence d’écrivaine, elle n’occuperait jamais d’emploi rémunéré après son mariage. Devant les ennemis de Pearson, elle défendait farouchement son mari. Après le décès de celui-ci, son veuvage la rendrait démunie et amère. Toutefois, lorsqu’ils étaient ensemble, elle était reconnue pour les commentaires acérés qu’elle adressait à son mari, dont cette affirmation célèbre : « Derrière chaque homme qui réussit, il y a une femme étonnée. » Ils se querellaient souvent et ils avaient tous deux des amis très proches, peut-être même des aventures. Elle méprisait la politique, mais elle s’y intéresserait de près et influencerait certaines décisions critiques, particulièrement le choix du cabinet de Pearson. Son intelligence vive et sardonique en blessait certains, mais égayait de nombreux dîners. Son mari et elle suivaient tous deux les sentiers modernistes du xxe siècle pour ce qui était de leurs choix littéraires, de leur attitude à l’égard de la religion et même de leur méthodes d’éducation des enfants, mais ils demeuraient ancrés dans les traditions du méthodisme anglo-canadien. S’ils avaient vécu plus tard dans le siècle, ils auraient peut-être divorcé, mais ils allaient rester ensemble et former un partenariat qui influença profondément leur époque et leur pays.

Après leur mariage, les Pearson habitaient près de l’université et ils recevaient de jeunes professeurs chez eux. Les rapports diffèrent sur le succès de Pearson en tant que maître de conférences, mais ils indiquent qu’il était une personnalité importante dans le monde des activités sportives de l’université et qu’il contribua un peu à la professionnalisation du domaine de l’histoire canadienne dans les années 1920. Pearson proposa d’écrire un livre sur les loyalistes et passa l’été de 1926 aux Archives publiques du Canada à Ottawa. À l’université, il eut à choisir entre accepter une promotion grâce à laquelle il deviendrait une personnalité importante du département des sports ou renforcer son dévouement envers le savoir et l’enseignement. À ces deux choix, il manquait l’attrait que possédait le ministère des Affaires extérieures à Ottawa, dirigé par Oscar Douglas Skelton*, sous-secrétaire d’État, qui engageait de jeunes Canadiens brillants ayant des diplômes d’études supérieures. Wrong, le meilleur ami de Pearson au département d’histoire, se rendit à Washington en tant que diplomate subalterne au printemps de 1927 et Skelton s’intéressa à Pearson, qu’il avait rencontré au cours de l’été de 1926. Pearson passa l’examen pour le service extérieur et se classa premier d’un groupe de postulants distingués. Enfin, il avait un « métier ».

Hugh Llewellyn Keenleyside*, autre universitaire devenu agent du service extérieur à la fin des années 1920, occupa le même bureau que Pearson à Ottawa après l’arrivée de celui-ci en août 1928. Pearson, écrirait-il, était en « bonne condition physique, vigoureux et alerte ». Il était « joyeux, amusant, vivement intéressé par son travail et avait des ambitions pour le service et pour lui-même ». Il demeura ainsi pendant toute sa carrière au ministère. Il vivrait des frustrations, particulièrement à cause du manque d’habiletés organisationnelles de Skelton et des idiosyncrasies des premiers ministres Richard Bedford Bennett* et William Lyon Mackenzie King*. Néanmoins, l’intelligence de Pearson, son ambition habilement dissimulée, sa belle apparence et sa bonne santé, ainsi que son charme exceptionnel constituaient des qualités qui firent de lui un fonctionnaire et un diplomate extraordinairement efficace.

Les temps étaient durs au début des années 1930, mais de nombreuses occasions se présentèrent à Pearson. Comme il travaillait dans un petit ministère attaché au bureau du premier ministre, il devait accomplir diverses tâches. Il assista à la conférence navale de Londres en 1930, à des assemblées de la Société des nations et à la première Conférence internationale sur le désarmement à Genève en 1932, mais à Ottawa, il s’occupait principalement de politique nationale. Il travailla en tant que secrétaire pour la commission royale chargée d’étudier le mécanisme de l’achat et de la vente du grain en 1931 et pour la commission royale sur les écarts de prix en 1934–1935. Ses habiletés impressionnèrent Bennett, qui le recommanda comme candidat à l’ordre de l’Empire britannique en 1935, la même année qu’il l’envoya à Londres pour occuper le poste prestigieux de premier secrétaire. Pearson, ainsi que cela lui arriverait souvent au cours de sa vie, se retrouva au centre d’un imbroglio international et réussit à conserver son équilibre en ces temps agités.

L’expérience européenne de Pearson connut des mauvais débuts lorsqu’il conseilla au représentant canadien à la Société des nations, Walter Alexander Riddell*, d’émettre une proposition visant à imposer des sanctions à l’Italie après que celle-ci eut envahi l’Abyssinie (Éthiopie) en octobre 1935. King, qui devint premier ministre plus tard le même mois, rejeta avec colère l’initiative de Riddell en décembre, mais Pearson échappa au blâme. King et Skelton avaient tous deux perdu foi en la Société des nations et ils se tracassaient à propos de la politique britannique concernant les tensions frontalières en Europe et la guerre civile d’Espagne ; ils craignaient que ces situations n’entraînent des affrontements, pas seulement avec l’Italie, mais, perspective plus inquiétante encore, avec l’Allemagne d’Adolf Hitler. Pearson partageait certaines de ces appréhensions en 1936 et 1937, mais ses opinions se distinguèrent de celles de ses supérieurs politiques au fur et à mesure que les ambitions d’Hitler prenaient de l’ampleur. Lorsque King « se réjouit » à la signature des accords de Munich en 1938 entre Hitler et le premier ministre britannique Arthur Neville Chamberlain, Pearson était d’un autre avis, ainsi que le montre une lettre qu’il écrivit à Skelton. À Munich, on n’avait pas conclu la paix dans l’honneur, écrivit-il. « Lorsque je suis tenté de devenir cynique et isolationniste, je pense à Hitler hurlant dans son microphone, aux femmes et aux enfants juifs dans les fossés à la frontière de la Pologne, à [Hermann] G[oe]ring, l’homme-singe cordial, et à [Joseph Paul] Goebbels, le lutin diabolique ; peu importe ce que représente la partie britannique, il est évident que l’autre partie incarne la sauvagerie et la barbarisme. » C’était bien d’être du côté des « anges », mais Pearson savait que, « en Allemagne, les esprits antagonistes travaillaient dur et [il avait] le sentiment qu’ils allaient faire beaucoup de mal avant d’être exorcisés ».

Ces commentaires en disent beaucoup sur Pearson et sur son succès en tant que diplomate et analyste de sécurité internationale. Il était pragmatique, mais il avait des principes solides et ceux-ci étaient fondés sur une conviction progressiste selon laquelle les dictatures brutales non seulement réprimaient un nombre important de leurs citoyens, mais menaçaient également la sécurité des nations démocratiques. De plus, Pearson avait suffisamment confiance en sa perspicacité et en ses habiletés pour ne pas être d’accord avec ses supérieurs, attitude risquée pour tout fonctionnaire. Enfin, il était devenu, dès la fin des années 1930, un excellent analyste de la politique et des personnalités internationales. Les Britanniques se tournaient souvent vers lui pour obtenir des conseils et il commença à rassembler des partisans de partout dans le monde qui allaient l’aider dans sa carrière. Lorsque la guerre éclata en septembre 1939, Pearson était bien placé pour influencer la politique canadienne, surtout depuis qu’il avait dit à ses supérieurs sceptiques que le conflit allait se produire et que le Canada devrait se battre.

Les enfants et, ensuite, Maryon Elspeth retournèrent à Ottawa, mais Pearson demeura en Angleterre et travailla sans cesse pour renforcer les liens entre la Grande-Bretagne et le Canada. Ces années demeurèrent un souvenir cher pour lui et l’esprit de cette époque est préservé dans le journal de son collègue Charles Stewart Almon Ritchie* et dans le roman intitulé The heat of the day, paru à Londres en 1949 et écrit par la maîtresse de Ritchie, Elizabeth Dorothea Cole Bowen. Le décès de Skelton, cependant, força le retour de Pearson à Ottawa au printemps de 1941 et l’attaque des Japonais sur Pearl Harbor, à Hawaï, en décembre, le conduisit à Washington en tant que ministre conseiller en juin 1942. Pearson arriva dans cette ville juste au moment où le centre de prise de décisions en temps de guerre quittait Londres pour Washington, et il ne faisait aucun doute que les États-Unis domineraient la reconstruction du système international après la guerre. Le ministre canadien en poste à Washington, Leighton Goldie McCarthy, était faible et Pearson assuma rapidement la majeure partie de la tâche de représentant du Canada, pas seulement auprès du gouvernement américain, mais aussi auprès des nombreux comités qui furent le berceau des institutions internationales d’après-guerre. Contrairement à bien des Canadiens et à la majorité des Britanniques, Pearson s’était rendu compte dès 1940 que le pouvoir était passé de Londres à Washington et que le British Commonwealth of Nations ne constituerait qu’un acteur secondaire sur la scène internationale. Pour le Canada, ces changements entraînaient des conséquences politiques et économiques énormes.

Pearson attira rapidement l’attention, particulièrement celle des médias d’information américains. Il acquit une certaine célébrité à un jeu radiophonique et, fait significatif, il devint un ami proche de plusieurs journalistes américains importants. Ses collègues diplomates remarquèrent son habileté à présider des comités et, en juillet 1943, il devint président de la Commission intérimaire des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Ce comité deviendrait l’Organisation des Nations unies (ONU) pour l’alimentation et l’agriculture en octobre 1945. Pearson rejetterait la chance de diriger cette nouvelle institution. De 1943 à 1946, il présida également l’important comité des approvisionnements de l’Administration des Nations unies pour les secours et la reconstruction. Le 1er janvier 1945, il devint le deuxième ambassadeur du Canada aux États-Unis (les représentants précédents avaient été des ministres). Il était devenu l’un des plus grands diplomates de l’époque et, au Canada, une personnalité publique.

Pearson connaissait bien les États-Unis et admirait l’énergie et la créativité qu’on y retrouvait. À la différence de son frère Marmaduke, maintenant homme d’affaires et républicain, Pearson était un partisan enthousiaste du président Franklin Delano Roosevelt et du New Deal. Il appréciait la culture populaire américaine, particulièrement le cinéma, les comédies musicales de Broadway et, surtout, le baseball. Néanmoins, il croyait que, dans ce pays, la démocratie était trop menée par de gros intérêts financiers, que la vie publique était trop vulgaire et que l’assurance de ses dirigeants était parfois caustique. Tandis que le Canada abandonnait son passé britannique pour son avenir nord-américain, Pearson voyait venir de nombreux problèmes. Certains dans son ministère avaient rédigé des commentaires très négatifs sur la politique américaine, mais Pearson demeurait pragmatique. En 1944, il avait écrit : « Lorsque nous traitons avec un voisin aussi puissant, nous devons éviter les dangers inséparables de l’asservissement et de la susceptibilité agressive. Nous succombons à la première lorsque nous acceptons les choses sans broncher et à la seconde lorsque nous nous précipitons au département d’État avec une note chaque fois que quelque membre du Congrès profère une remarque stupide sur le Canada ou que quelque film documentaire sur la guerre oublie de mentionner le Canada. » Ce conseil adressé à un collègue subalterne définissait clairement le cœur de son approche des relations canado-américaines, approche qu’il conserverait tout au long de sa carrière diplomatique et politique.

Bien qu’insatisfait de la forme que prenait l’ONU et particulièrement de la prédominance des grandes puissances au Conseil de sécurité, Pearson ne protesta pas aussi fort que les Australiens à la conférence de San Francisco, où des délégués se réunirent pour rédiger la charte de l’ONU en 1945. Lorsque la nouvelle organisation prit forme, nombreux sont ceux qui appuyaient Pearson pour le poste de secrétaire général. Toutefois, il était trop étroitement lié aux intérêts américains pour satisfaire les Soviétiques. Pearson savait également que des changements politiques s’effectuaient rapidement à Ottawa et il n’encouragea pas ses amis qui voulaient appuyer sa candidature. King se retirait et il avait déjà demandé à Pearson d’« entrer dans la vie publique canadienne » ; le diplomate « y pensait sérieusement ». Le premier ministre King, pour s’assurer de la présence de Pearson à Ottawa tandis qu’il prenait lentement sa retraite, le nomma sous-secrétaire d’État aux Affaires extérieures. Pearson retourna à Ottawa en septembre 1946. Il travailla pour le nouveau secrétaire d’État aux Affaires extérieures, Louis-Stephen St-Laurent. Les deux hommes se firent rapidement confiance et partagèrent leurs doutes concernant le premier ministre fatigué. Ministre originaire de la province traditionnellement isolationniste de Québec et candidat favori à la succession de King, St-Laurent fournit à Pearson un appui valable au cabinet et un bon soutien à des politiques étrangères énergiques et innovatrices. Pearson avait besoin d’un tel appui, car King se méfiait de l’enthousiasme de Pearson et de sa tendance à faire participer le Canada à des ententes et à des institutions internationales.

La guerre froide entre l’Union soviétique et l’Occident était récente, mais fut féroce pendant le mandat de Pearson en tant que sous-secrétaire. L’utilisation du droit de veto par les Soviétiques paralysait le Conseil de sécurité de l’ONU et l’influence qu’ils avaient sur l’Europe de l’Est se changea en contrôle au fur et à mesure que les gouvernements de coalition de nations comme la Tchécoslovaquie et la Pologne tombaient sous le communisme. Bien que la fin de la guerre n’ait pas entraîné de crise économique comme ce fut le cas en 1919, l’avenir économique était incertain, car les marchés européens traditionnels du Canada étaient soit détruits, soit, dans le cas de la Grande-Bretagne, essentiellement en faillite. Pearson prit trois initiatives politiques importantes entre 1946 et 1948. Premièrement, il continua d’espérer que l’ONU gagnerait en force et, au grand dam de King, il soutint la participation de l’ONU au règlement du conflit en Corée et dans d’autres régions agitées comme la Palestine. Deuxièmement, il reconnut la prédominance économique et politique des États-Unis. Le manque de devises américaines au Canada fut d’abord résolu par un arrangement spécial et Pearson était prêt à mettre au point un accord de libre-échange avec les Américains. King mit fin aux négociations sur le libre-échange, craignant leurs conséquences politiques. Enfin, Pearson tenta de contrebalancer l’influence américaine par la création de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et il plaida fermement en faveur de l’inclusion d’un volet socioéconomique à l’accord. Il joua un rôle important dans les discussions et poussa constamment le négociateur principal du Canada, Humphrey Hume Wrong, à élargir son approche du traité. Lorsque l’accord fut finalement signé à Washington au printemps de 1949, les nombreuses réussites de Pearson lui avaient apporté encore plus de reconnaissance. Grâce aux vifs encouragements de King et de St-Laurent, Pearson entra en politique et fut nommé secrétaire d’État aux Affaires extérieures au sein du gouvernement St-Laurent le 10 septembre 1948. Il obtint un siège à la Chambre des communes au cours d’une élection partielle dans Algoma East le 25 octobre et il conserva ce siège après les élections générales de 1949, au cours desquelles le gouvernement de St-Laurent remporta une victoire retentissante. Pearson représenterait cette circonscription pendant toute sa carrière politique.

Pearson demeurerait ministre canadien des Affaires extérieures jusqu’à la défaite des libéraux en 1957. Les historiens ont baptisé son époque les « années dorées » de la diplomatie canadienne. Bien qu’il existe des doutes justifiables concernant l’éclat de cette période, la réputation de Pearson conserve son lustre. Pearson jouissait d’une liberté inhabituelle due au consensus régnant au sein du Parti libéral et aux Communes sur la nature de la menace soviétique. Son ministère était solide, bien financé, et comprenait des personnes de talent. L’époque était particulièrement généreuse envers Pearson. Il était unilingue anglophone et ne connaissait pas grand-chose en dehors de Londres, Ottawa, New York et Washington, mais pour un ministre canadien des Affaires extérieures dans les années 1950, peu d’autres éléments comptaient. Il savait que la renaissance de l’économie européenne ferait du Canada un acteur beaucoup moins important au sein de l’alliance occidentale. Il reconnaissait aussi que les relations du Canada avec les États-Unis étaient devenues une préoccupation de premier plan pour un ministre canadien des Affaires extérieures. Néanmoins, Pearson conservait le même malaise qu’avant la guerre selon lequel les États-Unis étaient parfois une nation « intoxiquée » et que, dans cette situation, « le juste milieu » était difficile à trouver. Malgré tout, il ne faisait aucun doute que la ligne de conduite du Canada durant les années de guerre froide devait suivre de près celle du géant américain. De temps en temps, une initiative astucieuse du Canada pouvait modifier légèrement le cours des choses, mais le Canada et les États-Unis suivaient la même trajectoire.

À la fin des années 1940, Pearson s’inquiétait du fait que les États-Unis puissent revenir à leurs tendances isolationnistes d’avant la guerre ; son discours et ses politiques reflétaient cette inquiétude. À compter des années 1960, certains critiques comme Robert Dennis Cuff et Jack Lawrence Granatstein mettraient l’accent sur les discours énergiques et, de leur point de vue, véhéments et anticommunistes de Pearson, ainsi que sur ses politiques farouchement anticommunistes durant les premières années de la guerre froide (position adoptée plus tard par l’historien Denis Smith, le politicologue Reginald Whitaker et le journaliste Gary Marcuse). Ces révisionnistes suggéreraient que Pearson exagérait les dangers du communisme soviétique. Pearson mettait le communisme sur le même pied que le nazisme. Par exemple, il fit une mise en garde selon laquelle « nous n’av[i]ons pas pris très au sérieux les affirmations grotesques de l’auteur légèrement ridicule de Mein Kampf [(Mon combat)]. Nous av[i]ons préféré les remarques amicales de ce “bon vieux Goering” lancées à son pavillon de chasse. » Mein Kampf avait constitué le véritable plan ; de la même façon, le dirigeant soviétique Joseph Staline se présenta sous un bon jour au vice-président américain, Henry Agard Wallace, en 1944, mais Pearson prévint que l’Occident devrait se pencher sur les déclarations dures de Staline, « qui constitu[aient] le dogme fondamental sur lequel les politiques de l’URSS [Union des républiques socialistes soviétiques] étaient rigoureusement fondées ».

Le débat entourant la guerre froide et la menace du communisme, débat dit révisionniste, a changé depuis la fin de la guerre froide à la fin des années 1980. D’un côté, l’ouverture des archives soviétiques a révélé que Staline était extraordinairement dangereux et cruel et que l’espionnage soviétique avait infiltré des établissements de sécurité et de politique étrangère occidentaux plus que ne l’avaient suggéré les historiens révisionnistes. L’évaluation qu’avait faite Pearson de la menace était sans doute plus exacte que ses critiques ne l’avaient cru. D’un autre côté, l’ouverture des dossiers de sécurité du Canada et l’intérêt croissant accordé aux droits individuels dans la société canadienne ont attiré l’attention sur la discrimination, et parfois sur la persécution, non seulement des dissidents politiques, mais aussi des homosexuels à la fin des années 1940 et au début des années 1950. L’argument selon lequel l’anticommunisme acharné de Pearson avait contribué au climat de peur qui étouffait les différences d’opinion a une certaine valeur. Pearson avait peu de patience envers ceux qui avançaient des arguments révisionnistes et le deuxième volume de ses mémoires constitue une réponse aux historiens révisionnistes de la fin des années 1960 et du début des années 1970. Sur la question du traitement réservé aux dissidents, il aurait éprouvé une certaine sympathie, manifeste dans le soutien qu’il accorda à Egerton Herbert Norman*, diplomate canadien accusé par un comité du Congrès américain d’être un agent communiste. Sa sympathie avait placé Pearson dans la mire des anticommunistes américains extrémistes.

Bien que Pearson n’ait pas condamné publiquement les activités de la Gendarmerie royale du Canada, qui harcelait les dissidents, il importunait pourtant le Federal Bureau of Investigation et certains hommes politiques républicains, dont le sénateur Joseph McCarthy. Pearson ne permit pas au transfuge soviétique Igor Sergeievich Gouzenko de témoigner aux États-Unis devant le Senate Internal Security Subcommittee et il niait que les renseignements canadiens aient confirmé que Harry Dexter White était coupable d’espionnage. (White était un haut fonctionnaire américain dont on sait qu’il fut un agent d’influence pour les Soviétiques.) Le refus de Pearson de renvoyer Norman rendit John Edgar Hoover, du Federal Bureau of Investigation, soupçonneux à son égard. Le Chicago Tribune, propriété d’un ami de Hoover, le colonel Robert Rutherford McCormick, qualifia Pearson « d’homme le plus dangereux du monde occidental » en 1953. Ces attaques et ces incidents agaçaient profondément Pearson, mais ils n’entravèrent pas de manière importante son habileté à travailler avec le gouvernement américain durant le mandat du président Harry S. Truman et celui du président républicain Dwight David Eisenhower après son entrée en fonction en 1953.

La confiance accordée à Pearson par les hauts fonctionnaires du département d’État et autres représentants officiels américains découlait du rôle qu’il avait joué dans la promotion de la création de l’OTAN, du soutien qu’il accordait à la politique américaine concernant la création d’Israël, et de son encouragement à l’augmentation des dépenses militaires du Canada après 1949. Lorsque la guerre de Corée éclata en 1950, l’opinion publique canadienne n’était pas tellement en faveur de la participation du Canada au conflit. Le 25 juin, Pearson dit en privé aux journalistes qu’il ne croyait pas que l’ONU ou les États-Unis interviendraient. Trois jours plus tard, après avoir appris que Truman avait décidé d’agir, il loua les États-Unis pour avoir reconnu « une responsabilité particulière, qu’ils exerçaient avec une promptitude et un esprit de décision admirables ». Pearson, comme Truman, pensait que ce genre d’intervention sous la direction des États-Unis et sous les auspices de l’ONU (qui était possible étant donné que les Soviétiques boycottaient le Conseil de sécurité) mettrait les communistes au pied du mur et renforcerait l’ONU, dont les premières années avaient été décevantes. Sur sa vive recommandation, les Canadiens firent passer leur engagement dans le conflit d’une présence maritime symbolique à une participation importante à la brutale guerre terrestre.

À cause de la guerre en Corée et de la menace présumée que représentait une attaque des communistes en Europe de l’Ouest, Pearson jouissait d’une liberté inaccoutumée par rapport aux contraintes politiques habituelles. Il présida le conseil de l’OTAN en 1951–1952 et il devint président de l’Assemblée générale de l’ONU en 1952. En tant que président, il éprouvait des difficultés avec les Américains, car il était devenu un critique de leurs politiques en Asie. Le Canada avait suivi les États-Unis en refusant de reconnaître la Chine communiste, mais Pearson était profondément inquiet au sujet de la possibilité que la guerre de Corée ne dégénère en cataclysme à grande échelle après l’entrée de la Chine dans le conflit en novembre 1950. Lorsque le général américain Douglas MacArthur, commandant des forces de l’ONU en Corée, parla ouvertement de prolonger la guerre, Pearson décida qu’il devait protester. Dans un discours célèbre qu’il prononça devant le Canadian Club et l’Empire Club of Canada à Toronto le 10 avril 1951, il dit que l’ONU ne devait être « l’instrument d’aucun pays » et que les autres nations avaient le droit de critiquer la politique américaine. Il exprima qu’il croyait que « les jours des relations politiques relativement simples et automatiques avec [le pays] voisin [étaient, selon lui], révolus ». Et ils l’étaient, bien que Truman ait renvoyé MacArthur plus tard le même jour.

Tout en partageant avec les Américains la conviction que l’expansion du communisme devait être arrêtée et contenue, Pearson déplorait le discours sur la « réduction » du communisme et il s’inquiétait des excès des Américains. L’attaque du département d’État par le sénateur McCarthy et de ses alliés était, à son avis, dangereuse et absolument irresponsable. La politique américaine concernant la Chine le dérangeait particulièrement. Il dit à son fils, qui allait bientôt devenir agent du service extérieur, qu’il avait en vain essayé de modérer l’attitude des Américains envers la Chine. À l’hiver de 1951, il lui sembla que « l’émotivité était devenue la base de la politique [des États-Unis] ». Le Canada continuerait de « suivre » les Américains, mais seulement dans la mesure de leurs obligations formelles en vertu de la charte de l’ONU. La guerre de Corée prit finalement fin après l’arrivée d’Eisenhower à la présidence. Pearson avait irrité le secrétaire d’État américain Dean Gooderham Acheson par son insistance à faire avancer les pourparlers de paix. Le successeur républicain d’Acheson, John Foster Dulles, avait une approche encore plus difficile et idéologique et Pearson devint de plus en plus déterminé à trouver des solutions pour mettre fin au vent de la guerre froide, particulièrement après la mort de Staline en 1953.

Malgré les différends de Pearson avec les Américains, ceux-ci reconnaissaient ses habiletés et son utilité. En 1952, lorsque son nom avait été suggéré pour les postes de secrétaire général de l’OTAN et de secrétaire général de l’ONU, les États-Unis avaient soutenu sa candidature. Pearson avait refusé le poste à l’OTAN et les Russes, comme auparavant, avaient rejeté sa candidature pour le poste à l’ONU. Pearson établit des liens personnels solides avec les pays scandinaves et, au sein du Commonwealth, le Canada et Pearson devinrent une force d’influence. Le plan de Colombo, conçu en janvier 1950, était le premier engagement important du Canada pour l’aide aux pays en voie de développement et Pearson avait été l’un de ses architectes. Bien que Pearson ait trouvé Jaw?harl?l Nehru déconcertant, il entretint l’idée d’une relation particulière entre le Canada et l’Inde. Le Canada participa à la conférence de Genève de 1954, où l’on chercha, sans succès, à pacifier l’Indochine française. Il devint la voix occidentale de la Commission internationale de contrôle où, encore une fois sans succès, l’on tenta de superviser et d’organiser un règlement de la paix dans la région. En octobre 1955, Pearson fut le premier, parmi les ministres occidentaux des Affaires extérieures, à visiter l’Union soviétique après le décès de Staline. Le voyage, au cours duquel figurait une nuit folle d’alcool et de débat avec le dirigeant soviétique Nikita Sergheïevitch Khrouchtchev en Crimée, ne réussit pas à persuader Pearson que l’Union soviétique post-stalinienne était plus inoffensive qu’auparavant.

L’attention de Pearson demeura fermement concentrée sur la menace soviétique ; il croyait qu’à la fois les États-Unis et leur réaction à cette menace s’affaiblissaient à cause de l’attention excessive que les Américains accordaient à la Chine communiste. Pearson considéra reconnaître la Chine communiste, mais les menaces de représailles des États-Unis l’en dissuadèrent rapidement. Il fut furieux, comme les Américains, lorsque les Britanniques, les Français et les Israéliens – que la prise de contrôle du canal de Suez par les Égyptiens avait mis en colère – planifièrent et menèrent en secret une attaque en Égypte le 29 octobre 1956. Les Soviétiques commencèrent à envisager d’envoyer des volontaires pour aider les Égyptiens ; les Américains, qui n’avaient pas été mis au courant de ces plans, décidèrent de condamner leurs alliés traditionnels à l’ONU. Les Australiens soutinrent les Britanniques ; le Canada, pour la première fois de son histoire, s’opposa à une guerre britannique. En étroite collaboration avec les Américains, Pearson tenta de trouver une solution qui mettrait fin aux divisions entre les alliés occidentaux et qui réduirait les tensions d’une guerre à grande échelle. Tôt le matin du dimanche 4 novembre, l’ONU soutint une résolution proposée par le Canada qui prévoyait la création d’une force de paix. Les Britanniques et les Français revinrent sur leur position. Le 14 octobre 1957, Pearson recevrait le prix Nobel de la paix.

Bien que Pearson ait été couvert de lauriers sur la scène internationale, la position du Canada sur la crise du canal de Suez suscita une forte critique au Canada anglais. Réticents à couper les liens britanniques qui avaient constitué le fondement de leur identité pendant presque deux siècles, de nombreux Canadiens anglais identifièrent le gouvernement libéral et Pearson à l’américanisation croissante du Canada. Ils se plaignirent que les libéraux avaient pris le parti des Américains et qu’ils avaient « donné un coup de couteau » aux Britanniques dans cette crise. L’irascible conservatrice Charlotte Elizabeth Hazeltyne Whitton, maire d’Ottawa, dit d’un ton moqueur : « C’est dommage que [Gamal Abdel] Nasser n’ait pas pu aider Mike Pearson à traverser le lac Elliot [dans sa circonscription] alors que M. Pearson a tant fait pour l’aider [à avancer] le long du canal de Suez. »

Les libéraux, avec St-Laurent comme chef, Pearson comme successeur probable et un sondage Gallup qui prévoyait une autre majorité solide, déclenchèrent des élections pour le 10 juin 1957. Les sondages se trompaient ; l’appel du chef du Parti progressiste-conservateur John George Diefenbaker au nationalisme anglo-canadien fut entendu dans l’Ouest, dans les Maritimes et en Ontario britannique. Sa dénonciation éloquente du ministre libéral du Commerce, Clarence Decatur Howe*, ainsi que du désastre du pipeline, avaient aussi persuadé les électeurs de voter pour les conservateurs. Howe, né aux États-Unis, avait utilisé la clôture des débats pour forcer l’adoption d’un projet de loi aux Communes visant la construction d’un pipeline financé par les Américains et qui acheminerait le gaz naturel de l’Ouest vers l’Ontario. Les conservateurs s’y étaient farouchement opposés à cause de la participation des Américains et ils avaient chanté le God save the queen pour mettre l’accent sur leur nationalisme canado-britannique traditionnel. Les conservateurs remportèrent 112 sièges et plus de 38 % des suffrages et les libéraux, 105 sièges et plus de 40 % des votes. Après une certaine indécision, St-Laurent démissionna de son poste de premier ministre et de chef du Parti libéral. Pearson était le grand favori dans la course à la direction du parti, particulièrement après qu’il eut reçu le prix Nobel. Il devint chef le 16 janvier 1958.

La victoire de Pearson le rendit bêtement confiant et les premiers efforts qu’il fit aux Communes furent médiocres. Lorsqu’il réclama la démission du nouveau gouvernement, Diefenbaker, qui savait reconnaître le bon moment pour agir au Parlement, ridiculisa la motion et, le 1er février, demanda la tenue d’élections générales pour le 31 mars. Les libéraux étaient en plein désarroi et la campagne électorale montra rapidement à quel point Diefenbaker pouvait y être efficace et comment Pearson n’était pas préparé. Bien que Pearson et Diefenbaker venaient d’un milieu semblable et avaient presque le même âge, Diefenbaker était en campagne un candidat plus énergique et convaincant. Les conservateurs remportèrent la victoire la plus décisive consignée dans l’histoire de la politique fédérale canadienne : 208 sièges comparativement à seulement 49 pour les libéraux et 8 pour la Fédération du Commonwealth coopératif. Avec son humour noir caractéristique, Maryon Elspeth Pearson fit remarquer « Nous avons tout perdu. Nous avons même remporté notre propre siège. »

Pearson envisagea un bref instant de démissionner : Maryon Elspeth l’y encouragea. Il avait plus de 60 ans, il avait reçu un prix Nobel et il était conscient que son style de discours ne convenait pas à une époque où la télévision dominait la politique. Il considéra d’autres offres, mais ses amis, notamment l’homme d’affaires torontois Walter Lockhart Gordon*, l’incitèrent à rester. Diefenbaker était meilleur candidat en campagne que premier ministre et l’économie s’affaiblissait après le long boom d’après-guerre. Pearson décida de rester.

L’élection du Parti libéral de Jean Lesage dans la province de Québec en juin 1960 posait de nouveaux défis aux conservateurs, qui avaient gagné en 1958 grâce à un fort soutien de l’Union nationale de Maurice Le Noblet Duplessis*. Pearson commença à mettre sur pied de nouvelles politiques qui refléteraient le libéralisme de Lesage et, jusqu’à un certain point, celui de John Fitzgerald Kennedy, qui deviendrait président des États-Unis en janvier 1961. En septembre 1960, juste après que les libéraux eurent dépassé les conservateurs dans un sondage Gallup, le parti tint une conférence d’étude à Kingston. Pearson fit appel à son réseau d’amis dans le monde du journalisme, des universités, des affaires et de la politique pour engager un débat sur l’avenir du libéralisme canadien et pour rédiger le programme électoral du prochain gouvernement libéral.

Avant la conférence, deux des amis de Pearson, Gordon et le journaliste Thomas Worrall Kent, se méfiaient l’un de l’autre. À la conférence, ils travaillèrent ensemble pour rédiger un programme électoral progressiste, qui refléterait la politique de la nouvelle frontière de Kennedy et les programmes ambitieux du gouvernement de la province de Québec. Pearson s’inquiétait de plus en plus au sujet de cette province et il insista pour qu’une plus grande reconnaissance qu’auparavant soit accordée à la langue française et aux droits des Canadiens français dans le nouveau programme électoral libéral. Lorsque Diefenbaker déclencha des élections générales pour le 18 juin 1962, beaucoup s’attendaient qu’il perde. Les membres du Parti libéral avaient été extrêmement efficaces aux Communes et les ministres de Diefenbaker avaient commis plusieurs maladresses. Néanmoins, les résultats finals furent 116 pour les conservateurs, 100 pour les libéraux, 30 pour le Crédit social et les créditistes, et 19 pour les néo-démocrates. Malgré la défaite, ce fut un triomphe pour Pearson. Le gouvernement de Diefenbaker commença à s’effondrer. Lorsque le premier ministre hésita à soutenir les Américains au moment de la crise des missiles de Cuba en octobre 1962, le gouvernement Kennedy et de nombreux conservateurs traditionnels lui tournèrent le dos. La confusion entourant l’approbation des armes nucléaires causa de l’agitation au sein du Parti conservateur ; le ministre de la Défense nationale, Douglas Scott Harkness*, était farouchement en faveur de cette approbation et le ministre des Affaires extérieures, Howard Charles Green*, farouchement contre.

Pearson s’était opposé aux armes nucléaires pour le Canada, mais le 12 janvier 1963, il déclara que le pays devait les accepter parce que celui-ci s’était engagé auprès de ses alliés en 1958 à armer d’ogives nucléaires les missiles antiaériens de style Bomarc entreposés dans le nord de l’Ontario et de la province de Québec. Rapidement, Pearson reçut des plaintes de la part de l’intellectuel québécois Pierre Elliott Trudeau* et, en privé, de la part de Gordon et du jeune libéral Norman Lloyd Axworthy. L’annonce de Pearson divisa les conservateurs et certains ministres tentèrent d’obtenir la démission de Diefenbaker. Ils échouèrent, mais le 5 février 1963, le gouvernement tomba. La plupart s’attendaient que Pearson gagne les élections fixées au 8 avril.

Pearson devint premier ministre le 22 avril, mais le gouvernement majoritaire prévu par les sondages d’opinion publique et qu’il avait sollicité lui échappa. Les libéraux avaient remporté 129 sièges et les conservateurs 95, tandis que le Crédit social et les créditistes ainsi que les néo-démocrates détenaient le reste avec 24 et 17 sièges respectivement. Le jour suivant, Pearson eut 66 ans, âge auquel de nombreux Canadiens avaient déjà pris leur retraite. Son cabinet impressionna les journalistes canadiens par son équilibre du point de vue du lieu d’origine de ses membres et de leur expérience. Paul Joseph James Martin* avait siégé au Parlement pendant 28 ans. John Whitney Pickersgill* était l’équivalent terre-neuvien de Diefenbaker à la Chambre. Gordon, Mitchell William Sharp* et Charles Mills Drury* apportaient leur expérience du monde des affaires. Guy Favreau*, le ministre québécois le plus important, et Maurice Lamontagne* étaient respectés dans la province de Québec et à Ottawa. Les faibles résultats dans l’Ouest canadien, cependant, signifiaient une faible représentation de cette région.

Pendant la compagne électorale, Pearson avait promis « 60 jours de décision », mais les deux premiers mois se passèrent mal. Gordon avait soutenu Pearson financièrement depuis que ce dernier était entré en politique ; il avait aussi organisé sa campagne à la direction et amené des amis influents et compétents au sein du Parti libéral. Il s’attendait à devenir ministre des Finances, mais Pearson savait que bien des gens du monde des affaires ne faisaient pas confiance aux opinions nationalistes de Gordon. Malgré les objections de sa femme, Pearson avait procédé à sa nomination. Gordon se tourna vers des conseillers externes pour préparer le budget parce qu’il croyait que le ministère des Finances n’accepterait pas ses politiques nationalistes. Le 13 juin 1963, il présenta son budget, qui comprenait une retenue d’impôt sur les dividendes versés aux non-résidents et une « taxe sur les prises de contrôle » applicables aux acquisitions à l’étranger des entreprises canadiennes. Les bureaucrates se plaignirent du fait que Gordon avait recours à des conseillers externes et de nombreuses personnes du monde des affaires exprimèrent leur hostilité envers son nationalisme. Le manque de voix provenant de l’Ouest canadien dans le caucus libéral faisait en sorte que leurs traditionnels soupçons envers le nationalisme ontarien n’étaient pas souvent exprimés dans les débats du parti. Le président de la Bourse de commerce de Montréal, Eric William Kierans*, qui deviendrait un allié nationaliste de Gordon, s’attaqua au budget et affirma que « [les] amis du monde occidental » se rendraient compte que « [l’on] ne [voulait] pas d’eux ni de leur argent et que les Canadiens qui [faisaient] des affaires avec eux, même modestes, encourraient une expropriation de 30 % des biens en question ». Cette attaque était injuste, mais comme d’autres critiques, elle amena Gordon à renoncer à la taxe sur les acquisitions par des étrangers le 19 juin. De nombreux journaux importants réagirent en demandant le départ de Gordon.

Gordon remit sa démission le lendemain ; Pearson la refusa. Néanmoins, la méfiance entre les deux amis s’accentua. Pearson lui-même porta peu d’intérêt aux détails du budget ; l’apparition d’un mouvement séparatiste au Québec avait retenu toute son attention. Le 21 avril 1963, une bombe placée par des séparatistes québécois avait tué un concierge qui travaillait dans un centre de recrutement de l’armée canadienne. Le 17 mai, de la dynamite avait explosé dans des boîtes postales à Montréal. Le journaliste québécois André Laurendeau* avait recommandé en janvier 1962 la création d’une commission royale qui se pencherait sur la question du bilinguisme et Pearson avait promis d’agir. Le 19 juillet 1963, il nomma Laurendeau et Arnold Davidson Dunton* coprésidents de la commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, et le prétendu problème québécois devint la plus importante préoccupation nationale du mandat de Pearson. La commission royale suscita immédiatement la controverse même si peu de gens suggérèrent que la question du rôle de la province de Québec dans la Confédération canadienne pouvait être éludée. Des critiques, particulièrement dans l’Ouest, remirent en question l’accent mis sur la dualité du Canada et, même si le mandat de la commission stipulait que la situation des autres groupes ethniques devraient être étudiée, demandèrent que l’approche en soit élargie pour refléter les origines diverses de la population du pays. Les graines du multiculturalisme étaient semées.

Le gouvernement de Pearson fit régulièrement des faux pas entre 1963 et 1965. Gordon ne se remit jamais de la débâcle provoquée par le budget et Pearson prouva qu’il ne faisait pas le poids contre Diefenbaker au cours des joutes oratoires des débats parlementaires. Mais le problème le plus grave était la représentation de la province de Québec dans le cabinet. Le soutien de Pearson à l’approbation des armes nucléaires avait affaibli sa position au Québec. Le journal nationaliste le Devoir de Montréal attaqua cette attitude et lui conseilla vivement de considérer celle des néo-démocrates qui s’opposaient aux armes nucléaires ; des francophones bien en vue comme Trudeau et le dirigeant syndical Jean Marchand* prirent leurs distances par rapport aux libéraux. Il en résulta une faible représentation de la province de Québec à Ottawa. Le vétéran Lionel Chevrier, d’origine franco-ontarienne, n’en était pas moins le ministre québécois le plus important. Le ministre de la Justice Favreau était compétent, mais il était novice en politique. Lamontagne, excellent économiste universitaire, était un homme politique qui manquait d’assurance. Par conséquent, au moment où le nationalisme montant de Jean Lesage dans la province de Québec s’opposait au gouvernement fédéral dans des domaines de compétence nationale et, fait plus troublant encore, sur le plan des relations internationales, la réaction du gouvernement fédéral manquait de force. Les ministres québécois de Pearson semblaient inefficaces et incapables d’affronter le défi que posait un gouvernement provincial solide. L’effet de cette situation fut immédiat dans les politiques sociales, où le programme libéral était ambitieux. Le gouvernement de la province de Québec prit les devants en créant un régime de retraite contributif fédéral et présenta son propre régime. Il soutint, avec l’appui d’autres provinces préoccupées par l’intrusion du fédéral dans des domaines de compétence provinciale, qu’il était dans son droit. Malgré une forte opposition au sein du caucus et du cabinet libéraux, Pearson reconnut que le régime québécois devrait servir de point de départ à un programme national. La province de Québec pouvait choisir « de se retirer » de ce programme avec compensation et avoir son propre régime, aligné sur le programme national. Pearson présenta l’accord au cabinet de manière intelligente ; le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec verraient le jour en 1966.

Malgré ses débuts maladroits et son statut minoritaire, le gouvernement de Pearson mit en œuvre par voie législative certaines mesures sociales durant ses deux mandats, dont, en 1966, le Régime d’assistance publique du Canada, qui finançait les programmes de bien-être social provinciaux, et, en 1967, le Supplément de revenu garanti. De plus, le financement pour la recherche universitaire et les dépenses en capital des universités augmenta. Le gouvernement avait créé le Programme canadien de prêts aux étudiants en 1964. Ces mesures, combinées au soutien des provinces à l’éducation postsecondaire, transformèrent le réseau universitaire canadien. Pearson eut de la chance, car l’économie canadienne fut vigoureuse pendant qu’il occupait la fonction de premier ministre. D’importants changements, amorcés en 1965 et ayant culminé avec la création d’un conseil d’enquête apolitique en 1967, furent apportés à la politique d’immigration canadienne. Sous la direction du ministre québécois influent Jean Marchand, qu’on avait persuadé de se joindre au Parti libéral et d’entrer au cabinet, cette politique fut étroitement liée aux mesures adoptées par le gouvernement dans le domaine du travail.

Bien que la santé ait été un champ de compétence provinciale, les libéraux avaient promis d’inclure un régime de soins de santé dans leur programme électoral de 1919 ; ils l’avaient fait miroiter aux électeurs en 1945 et ils l’avaient intégré à leur programme en 1963. La mise sur pied réussie mais difficile d’un tel programme en Saskatchewan par le gouvernement socialiste de la province en 1961 avait établi un modèle et Pearson savait que les libéraux devaient l’égaler, surtout depuis que le premier ministre de la Saskatchewan, Thomas Clement Douglas*, était devenu chef du Nouveau Parti démocratique fédéral cette même année. Pearson fit peu pour donner forme au régime canadien d’assurance-maladie, mais il défia les provinces réticentes, l’Ontario notamment, d’accepter le fait que tous les Canadiens devaient avoir également accès à des services médicaux fournis par l’État. Le Parlement adopta la Loi sur les soins médicaux en 1966, mais des contraintes financières reportèrent son application d’un an. L’effet de cette législation sociale fut de rendre le Canada plus européen et moins américain qu’auparavant dans son approche en ce domaine. Il n’y avait pas eu d’équivalent au New Deal de Roosevelt, mais le Canada se rattrapa rapidement dans les années 1960 et dépassa de loin le modèle américain.

Si le Canada s’éloigna de son voisin américain dans son approche de l’aide sociale, ses symboles s’éloignèrent de ceux de l’Europe. Le pays n’avait pas de drapeau national et les libéraux en avaient proposé un à quelques reprises. Bien qu’ils y aient songé, King et St-Laurent avaient judicieusement évité cette question controversée. Pearson, cependant, était déterminé et, en 1964, contre les conseils de nombreuses personnes, il insista pour faire avancer le projet. Diefenbaker rallia les Canadiens d’origine britannique pour défendre l’Union Jack et le pavillon rouge, le Red Ensign ; les libéraux dirent à Pearson qu’il était en train de créer des problèmes politiques autour d’une question purement symbolique. Néanmoins, il persista et, le 15 décembre, aux Communes, il réussit à obtenir l’approbation d’un motif avec l’aide des néo-démocrates. Le député libéral John Ross Matheson, vétéran de la guerre qui défendit le nouveau drapeau, écrirait que « le combat pour un drapeau devint une croisade pour l’unité nationale, pour la justice pour tous les Canadiens, pour la dignité du Canada ». Les Canadiens n’étaient pas tous d’accord ; bien des membres du Parti conservateur versèrent des larmes et la Colombie-Britannique ne hisserait pas le drapeau en plein jour au moment de son inauguration. Pour ce qui est des Canadiens français, dont on aurait pu s’attendre qu’ils fassent bon accueil au nouveau drapeau, Trudeau affirma qu’ils s’en souciaient « comme de l’an quarante ».

Ce flot de lois fut arrêté par la tenue d’élections générales. La faiblesse du cabinet de Pearson quant à la représentation de la province de Québec avait été amplifiée par les scandales qui avaient provoqué le départ de Canadiens français, ce qui en laissa encore moins au sein du cabinet. Ces scandales dominèrent la politique nationale en 1964 et 1965 au grand déplaisir des Canadiens. Comme l’écrirait le journaliste Peter Charles Newman, le Canada était en « désordre » pendant le temps où Pearson fut en poste. Lorsque Newman écrirait en 1990 au sujet de son ouvrage de 1968 sur les années Pearson, il se rappellerait que « la plupart des gens » auxquels il avait parlé dans les aéroports, au cours de dîners et près des stands des vendeurs de hamburgers « exprimaient leur désarroi à l’égard de notre politique qui se transformait en cynisme ou en désespoir ». Les scandales constituaient les indicateurs de changements profonds du système politique canadien qui se produisirent durant les années 1960. Dans une affaire mettant en cause Lucien Rivard, trafiquant de drogues qui avait des liens avec la mafia, des adjoints de ministre et même le secrétaire parlementaire de Pearson avaient appuyé la tentative de Rivard d’obtenir une mise en libération sous caution. Plus grave encore, un adjoint ministériel avait essayé de soudoyer l’avocat qui tentait, à la demande des Américains, d’obtenir l’extradition de Rivard. Le ministre de la Justice Favreau se trouva mêlé à l’histoire lorsqu’il décida de ne pas poursuivre l’adjoint en question. En septembre 1964, Favreau parla à Pearson de l’ampleur que prenait le scandale, mais ce dernier laissa entendre qu’il n’en avait rien su jusqu’en novembre. Enfin, Pearson rectifia cette position dans une lettre adressée aux responsables de l’enquête publique spéciale, menée par le juge Frédéric Dorion, et qu’il avait créée dans le but d’investiguer le scandale. La réputation de Favreau fut détruite et celle de Pearson, écorchée. Lamontagne et le ministre de l’Immigration René Tremblay virent leur carrière s’écrouler parce qu’ils n’avaient pas payé des meubles vendus par un marchand en faillite de Montréal. Yvon Dupuis, autre ministre québécois, bien qu’il ait été acquitté plus tard, fut renvoyé du cabinet parce qu’il avait été l’objet d’accusations criminelles, dont celle d’avoir accepté un pot-de-vin dans le but d’accélérer l’émission d’un permis de champ de courses. Aux Communes, les habiletés de plaideur de Diefenbaker surpassèrent les réponses gauches des ministres libéraux et la liste de noms de francophones liés aux scandales qu’il prononça dans un français hésitant rendit les Canadiens français furieux.

Trafic de drogue, pots-de-vin et ventes louches de meubles n’étaient pas aussi émoustillants que le plus important scandale sexuel au Canada, l’affaire Munsinger. Gerda Munsigner avait travaillé avec les Soviétiques en Allemagne. Pendant qu’elle vivait à Montréal, elle avait eu une aventure avec un Russe et, en même temps, de 1958 à 1960, avec Pierre Sévigny*, le ministre associé de la Défense nationale sous Diefenbaker de 1959 à 1963. Cette relation attira l’attention de la Gendarmerie royale du Canada, qui fit de l’écoute électronique. Le 4 mars 1966, dans la houle des débats aux Communes, le ministre libéral de la Justice Lucien Cardin railla Diefenbaker au sujet de « l’affaire Monseignor ». Les rumeurs d’une liaison entre un ministre conservateur et une espionne apparemment décédée, mais autrefois très séduisante, prenaient de l’ampleur. Une autre enquête piqua encore la curiosité des Canadiens et mit Sévigny sur la sellette. Diefenbaker et Pearson s’étaient tous deux mal comportés, le premier ministre en exigeant l’ouverture du dossier de la Gendarmerie royale du Canada sur Munsinger et, du point de vue de Diefenbaker, en le menaçant de tout révéler à moins que le chef conservateur n’arrête de le harceler aux Communes. Pour sa part, Diefenbaker avait fait délibérément mention de charges selon lesquelles Pearson avait transmis des renseignements aux communistes lorsqu’il se trouvait à Washington.

Les scandales, la mauvaise humeur qui régnait à la Chambre et les divisions croissantes au sein du Parti conservateur persuadèrent les organisateurs libéraux de déclencher des élections. L’économie était solide et Oliver Quayle, sondeur américain engagé par Gordon, rapporta que les libéraux gagnaient du terrain au printemps de 1965. Bien que Quayle ait admis que l’image de Pearson n’était pas franchement positive et que la plupart des Canadiens pensaient qu’il ne faisait que du « bon travail », 46 % croyaient qu’il serait un meilleur premier ministre que Diefenbaker, préféré par 23 % des Canadiens. Ces faibles éloges étaient suffisants pour entraîner des doutes. Pearson déclencha finalement des élections pour le 8 novembre après que Gordon l’eut assuré qu’il remporterait une majorité et qu’il démissionnerait si les libéraux ne l’obtenaient pas.

Diefenbaker prouva encore une fois qu’il était un excellent candidat en campagne et il surmonta une avance importante des libéraux dans les premiers sondages. Les libéraux attirèrent l’attention sur une liste remarquable de leurs réussites : l’Accord canado-américain sur les produits de l’automobile (Pacte de l’automobile), la législation sur les pensions, les prêts aux étudiants, la révision du régime fiscal, le soutien grandement élargi à la formation postsecondaire et technique, le bilinguisme et le biculturalisme, ainsi qu’une politique d’immigration plus libérale et plus attrayante pour les nouveaux Canadiens. Diefenbaker éloigna le débat de ces questions et le concentra sur le fait que Lucien Rivard avait « échappé » à la prison, sur les meubles gratuits des ministres du cabinet et sur le leadership terne de Pearson. La campagne de ce dernier fut gâchée par des manifestants et, au grand rassemblement final à Toronto, par des problèmes avec le système de son. Au Québec, Pearson avait recruté trois candidats pour remplir les banquettes ministérielles vides ; il s’agissait du journaliste et militant social Gérard Pelletier*, de Marchand et de Trudeau, qui soulevait la controverse à cause de sa critique de la politique nucléaire des libéraux. Lorsque la campagne prit fin, les libéraux obtinrent un nombre moins élevé des suffrages exprimés qu’en 1963 et, avec 131 des 265 sièges, ils se virent refuser la majorité. Les conservateurs remportèrent 97 sièges et le Nouveau Parti démocratique, 21 ; les créditistes, le Crédit social et les candidats indépendants détenaient le reste.

Pearson remit sa démission au cabinet ; elle fut rejetée. Gordon donna sa démission à Pearson ; à sa grande déception, elle fut acceptée. L’équipe de Gordon, dont faisaient partie Keith Davey, Richard O’Hagan, James Allan Coutts et Kent, s’en alla avec lui. Dans une étude sur le Parti libéral, Joseph Wearing suggère avec raison que l’approche de Gordon était concentrée sur le Canada urbain, particulièrement sur Toronto, la ville de Gordon. Ce fut grâce à ce groupe que la ville, dite conservatrice, cesserait de l’être ; cependant, après 1965, l’attention et le pouvoir dévièrent vers Montréal et Québec.

La province de Québec inquiéta de plus en plus le gouvernement après les élections de 1965. Pelletier, Marchand et Trudeau étaient entrés en politique fédérale parce qu’ils craignaient qu’elle tende vers la séparation à mesure que le gouvernement de Lesage devenait de plus en plus nationaliste. La défaite surprenante des libéraux au profit de l’Union nationale en 1966 engendra un sentiment de crise. Le nouveau premier ministre, Daniel Johnson*, parla « d’égalité ou d’indépendance » et les libéraux défaits, particulièrement le très populaire René Lévesque*, se mirent à réfléchir à un programme électoral d’indépendance pour leur parti. En même temps, le gouvernement français sous Charles de Gaulle réservait des traitements différents à ses visiteurs ; il ne ménageait aucun égard pour les hommes politiques de la province de Québec, alors qu’il snobait régulièrement les représentants du Canada. En tant que diplomate qui avait constaté à quelle vitesse les liens avec l’Empire britannique s’étaient relâchés, Pearson croyait que le comportement des Français était profondément dangereux et que les exigences de la province de Québec en vue d’établir sa propre politique étrangère pouvait mener à la dislocation du Canada. Malgré ses doutes, qui n’étaient pas entièrement partagés par son ministre des Affaires extérieures, Martin, Pearson accepta les demandes de Charles de Gaulle de commencer la visite qu’il effectuerait durant l’année du centenaire du Canada dans la ville de Québec et d’arriver sur un vaisseau de guerre français, le Colbert.

De Gaulle visita Québec le 23 juillet 1967 et, après quelques affirmations controversées, il se rendit à Montréal le jour suivant. C’est là que, sur le balcon de l’hôtel de ville, il fit sa célèbre déclaration : « Vive le Québec libre ! » Pearson, furieux, déclara que ces remarques étaient « inacceptables » et de Gaulle rentra en France sans visiter Ottawa. Bien que cet événement n’ait pas brisé l’ambiance joyeuse de l’année du centenaire, il souligna les divisions qui régnaient au sein du Canada. Les journaux francophones avaient tendance à penser que Pearson réagissait de manière excessive alors que les journaux anglophones exprimaient leur indignation. Au sein du gouvernement, Trudeau et plusieurs représentants (notamment Allan Ezra Gotlieb, Peter Michael Pitfield, Marc Lalonde et Marcel Cadieux) se voyaient régulièrement pour contrer ce qu’ils considéraient comme une dérive des politiques du fédéral devant les initiatives des dirigeants québécois. Ils commencèrent à opposer une réponse ferme au soutien des Français au séparatisme et aux demandes constitutionnelles de la province de Québec. Avec Trudeau comme ministre de la Justice, le programme électoral devint, d’un côté, un programme constitutionnel plus cohérent qu’auparavant et, de l’autre côté, un programme social plus libéral qui suivait l’esprit de l’époque. La célèbre déclaration de Trudeau, selon laquelle le gouvernement n’avait pas sa place dans les chambres à coucher de la nation, était le signe d’une révolution de l’attitude du gouvernement envers la vie privée. Cette attitude était loin de la philosophie du presbytère dans laquelle Pearson était né. À cet égard, elle était également loin du foyer et des écoles catholiques de l’enfance de Trudeau.

À cause de son passé remarquable aux Affaires extérieures, Pearson avait conservé la responsabilité de quelques dossiers dans ce ministère et il délégua la responsabilité des autres à son ministre, Martin, et à des représentants du gouvernement. Le Commonwealth permettait une réunion des premiers ministres et Pearson y fit la démonstration de ses extraordinaires talents diplomatiques en négociant avec la Grande-Bretagne et d’autres nations sur les questions difficiles de la Rhodésie et de l’Afrique du Sud. Il y eut une exception à sa diplomatie : la décision qu’il prit en avril 1965 de s’élever contre les bombardements américains au Viêt-nam du Nord. Pearson avait rencontré le président Lyndon Baines Johnson auparavant et il en était venu à s’inquiéter de la manière dont celui-ci voulait obtenir la victoire au Viêt-nam du Nord et de sa détermination à y arriver. Comme d’autres Canadiens, Pearson laissait à Johnson beaucoup de latitude à cause des circonstances difficiles de son accession au pouvoir après l’assassinat de Kennedy et à cause de la personnalité apparemment extrémiste de Barry Morris Goldwater, qui avait été le candidat républicain aux élections présidentielles de 1964. Néanmoins, le rassemblement des forces américaines au Viêt-nam inquiétait profondément Pearson. Il craignait que les États-Unis ne soient entraînés dans une longue guerre et que l’OTAN ne soit radicalement affaiblie. Après avoir discuté avec des amis américains, il décida de demander un arrêt des bombardements. Martin et le ministère des Affaires extérieures s’opposèrent à l’idée, mais Pearson profita de la remise d’un prix que devait lui remettre la Temple University à Philadelphie le 2 avril 1965 pour demander « une suspension des frappes aériennes contre le Viêt-nam du Nord au moment opportun » afin de donner « aux autorités de Hanoi l’occasion, si elles le [voulaient], d’apporter un peu de flexibilité à leur politique sans avoir l’air d’agir directement à cause de pressions militaires ». Ces paroles prudentes lui valurent une invitation de Johnson plus tard le même jour à se rendre à son lieu de retraite de Camp David dans le Maryland. C’est là que Johnson admonesta Pearson et pesta contre lui, et fit clairement connaître son mécontentement à la presse. Leur relation ne s’en remit jamais, bien que plus tard, en 1966, Pearson accepta qu’un diplomate canadien, Chester Alvin Ronning, agisse comme messager auprès des Nord-Vietnamiens. Le Canada, ironiquement, avait bénéficié de l’augmentation des achats de la défense durant la guerre du Viêt-nam, et de nombreux Américains qui avaient l’âge de la conscription avaient émigré au Canada et avaient beaucoup contribué à la vie canadienne, particulièrement dans les universités. Le Viêt-nam, les émeutes raciales à Detroit et dans d’autres villes américaines, ainsi que l’assassinat du président Kennedy, constituèrent des causes de la montée du nationalisme canadien, qui survint au Canada anglais durant l’année du centenaire en 1967.

Pearson organisa une conférence de presse pour le 14 décembre 1967 où il annonça qu’il démissionnerait au cours de la prochaine année. Les conservateurs avaient un nouveau chef, Robert Lorne Stanfield*, et ils menaient dans les sondages d’opinion publique. Les membres du caucus et du cabinet de Pearson étaient agités tandis qu’ils se préparaient à affronter des élections et à assumer une défaite possible. Pearson était davantage troublé par la question de l’unité nationale canadienne et il commença à travailler discrètement pour que son successeur vienne de la province de Québec. Son premier choix était Marchand, mais celui-ci recommanda Trudeau, dont l’intelligence avait impressionné Pearson, ce qui n’était pas le cas de ses habiletés politiques. Pearson ne désigna pas Trudeau comme son successeur, comme King l’avait fait pour St-Laurent, mais il dit à ses plus proches amis qu’il avait choisi Trudeau. C’était, il le croyait, le seul pari qui valait d’être tenu, étant donné les défis qui se posaient au Québec. Il gagna ce pari. Malgré sa récente reconversion au libéralisme, Trudeau fut porté à la tête du parti au congrès à la direction et demanda la dissolution du Parlement avant que les collègues et les adversaires de Pearson n’aient pu rendre hommage à ce dernier. Le journaliste et ancien député fédéral Douglas Mason Fisher se rappela plus tard que, en avril 1968, lorsque Pearson renonça à ses fonctions, il régnait une atmosphère « d’indifférence » et « une volonté notable de son successeur de bien différencier son gouvernement de celui des mauvaises années de Pearson, c’est-à-dire des scandales, des fuites d’information, des sessions parlementaires désordonnées et chancelantes et des projets désorganisés ».

En 1968, Pearson devint chancelier de la Carleton University à Ottawa, et il y enseigna l’histoire et les sciences politiques jusqu’à l’automne de 1972. Il présida une commission historique sur le développement international. Son rapport, intitulé Vers une action commune pour le développement du tiers-monde : rapport de la commission d’étude du développement international, paru à New York en 1969, préconisait un transfert automatique de l’attention et des richesses de l’Occident et du Nord vers les nations pauvres du Sud. Ce rapport, aussi appelé rapport Pearson, constitua la première évaluation soutenue de l’aide au développement international. Il influença profondément les politiques et les débats ultérieurs. Pearson avait rarement vu Trudeau après 1968 et l’examen de la politique étrangère du nouveau gouvernement, critique à l’égard des stratégies d’après-guerre, le blessa profondément. Tout de même, Pearson soutint Trudeau en privé et en public au moment des élections générales de 1972. À ce moment-là, il savait qu’il votait pour la dernière fois. Il dit à son vieil ami le sénateur Keith Davey qu’il ne pourrait partager son désarroi si ses bien-aimés Maple Leafs de Toronto ne faisaient pas les séries éliminatoires au printemps. Pearson savait depuis 1970 que le cancer causerait bientôt son décès. En dépit des espoirs de Maryon Elspeth, il ne prendrait pas sa retraite. Lorsqu’il reçut son diagnostic de cancer, il accéléra la publication de ses mémoires. Le premier des trois volumes parut en 1972 et devint immédiatement un best-seller. La prose élégante et la modestie de Pearson en firent la meilleure autobiographie de premier ministre. Celle-ci contribua à ce que Fisher appela la « sanctification » rapide de Pearson après son décès le 28 décembre 1972.

La sanctification de Pearson se prolongea tandis que les Canadiens étaient aux prises avec des problèmes incessants d’unité nationale et d’indépendance politique. Lorsque, en 2003, la revue Options politiques de Montréal demanda à 30 universitaires et personnalités publiques du Canada de coter les premiers ministres à partir de King, la majorité des répondants accordèrent à Pearson la première place ; Diefenbaker, son grand adversaire, ne remporta aucun vote pour la première position et se retrouva en sixième. On se doute que Pearson aurait esquissé un sourire ironique et n’aurait pas pris ces résultats très au sérieux. Les historiens devraient faire de même.

L’un des critiques les plus sévères de Pearson fut son ancien collègue de la University of Toronto, l’historien Donald Grant Creighton, à qui Pearson avait écrit personnellement pour louanger sa biographie de sir John Alexander Macdonald*. Creighton, comme Pearson, était le fils d’un pasteur méthodiste, diplômé de Toronto et d’Oxford et historien de formation, mais, dans les années 1950, leur accord au sujet du caractère de l’histoire du Canada et de la nationalité canadienne ne tenait plus. Pour Creighton, la perte de l’identité britannique ainsi que l’intégration économique et politique du pays avec les États-Unis après la guerre avaient constitué des pas de géant sur un sentier menant à la dislocation du Canada. Les événements des années 1960, c’est-à-dire la montée du séparatisme dans la province de Québec, le nationalisme laïque, la promotion du biculturalisme et du bilinguisme, ainsi que la pluie de médias populaires américains sur le pays, donnèrent au premier siècle du Canada une image de déclin et de déception.

Pour Pearson, l’Empire britannique, dont il avait chéri les traditions dans son enfance et dans sa jeunesse, était devenu une coquille vide dès les années 1940. Un peu à regret, il reconnaissait son déclin et aussi les failles de son successeur nord-américain. Malgré ses doutes concernant la politique américaine et certains éléments de sa société et de sa culture, il rapprocha le Canada des États-Unis dans les années 1940 et 1950 surtout parce qu’il croyait que la plus grande menace qui guettait le Canada et le monde était l’Union soviétique et que les États-Unis devaient jouer le rôle de meneur pour affronter ce problème. Il accepta également que les Canadiens, individuellement, puissent bénéficier sur le plan économique d’une intégration à l’économie la plus solide au monde. Le rôle d’un homme politique était de livrer la marchandise et, à cette époque, les Américains possédaient en grande quantité ce qu’il y avait de mieux.

C’est grâce à son expérience en politique et en diplomatie que, dans les années 1960, Pearson devint persuadé que, si le Canada français n’était pas mieux intégré au système politique et économique canadien, il suivrait sa propre route. Bien que Pearson ait su peu de chose sur le Canada français et sur la province de Québec, il fit de la place de celle-ci dans le Canada l’élément central de son gouvernement et il entrava ainsi la dynamique de la séparation. L’âpreté de la politique canadienne durant le milieu des années 1960 découlait en partie de la mer de changements qui accompagna l’intégration de la politique du Canada français aux centres de décision du gouvernement canadien. Jamais plus un cabinet canadien ne compterait qu’une poignée de ministres francophones qui ne pourraient y parler leur propre langue et à qui les sous-ministres s’adresseraient en anglais. Après Pearson, aucun premier ministre ne fut unilingue. Ottawa devint une ville différente et le Canada, un pays différent.

Si Lester Bowles Pearson n’était pas devenu premier ministre du Canada, il aurait tout de même été une personnalité importante de l’histoire du pays à titre de seul récipiendaire canadien du prix Nobel de la paix et du plus éminent diplomate canadien. Certains peuvent ergoter, comme le fit Creighton, sur le travail de Pearson en tant que diplomate, mais peu nient ses compétences et son influence. Ses mandats de premier ministre, cependant, demeurent controversés. Pendant les années turbulentes et plutôt brèves qu’il passa au pouvoir, les gouvernements qu’il dirigea transformèrent le Canada. Ils adoptèrent une politique d’immigration plus ouverte – même si les Canadiens n’en voulaient pas –, ce qui a modifié le visage urbain du pays. Malgré la controverse entourant le bilinguisme, le gouvernement de Pearson l’instaura et définit le cadre d’une politique officielle qui rendit la fonction publique fédérale très différente de ce qu’elle avait été. Même si l’aide sociale était, sur le plan constitutionnel, une responsabilité provinciale, les gouvernements dirigés par Pearson légiférèrent hardiment dans ce domaine et firent du Canada un pays différent de son voisin américain, qui auparavant avait été la nation nord-américaine la plus généreuse en matière de politiques sociales. Plus tard au cours du xxe siècle, les troubles sociaux dans les villes canadiennes, le séparatisme dans la province de Québec et les philosophies néoconservatrices en amenèrent certains à remettre en question les réussites des années Pearson. Malgré tout, les adversaires et les amis de Pearson reconnaissent déjà qu’il était un Canadien remarquable dont la vie et le travail ont profondément changé le pays qu’il a servi.