Provenance : Lien

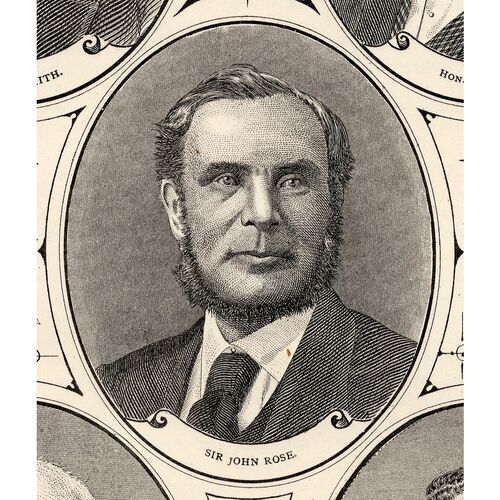

ROSE, sir JOHN, avocat, financier, homme politique et diplomate, baptisé le 2 août 1820 dans la paroisse d’Auchterless, à Nether Ordley, Écosse, fils de William Rose et d’Elizabeth Fyfe, décédé le 24 août 1888 à Langwell Forest, près d’Ord of Caithness (région de Highland, Écosse).

Avocat réputé de Montréal

On connaît peu de chose sur les parents de Rose. On sait toutefois que le jeune John reçut une instruction solide dans une école secondaire située en dehors d’Aberdeen, l’Udny Academy, et au King’s College, l’un des établissements initiaux de l’University of Aberdeen. L’entrée de Rose à l’université à l’âge de 13 ans n’était point chose inusitée à l’époque ; cependant, il quitta le King’s College après un an d’humanités. Il immigra au Bas-Canada avec ses parents en 1836, s’installant à Huntingdon, où il enseigna quelque temps avant d’être précepteur au service de la famille du lieutenant-colonel John By*. Lors des rébellions de 1837–1838, il servit comme volontaire, et on croit qu’il participa à la rédaction des procès-verbaux de la cour martiale qui eut à juger les Patriotes capturés. Il étudia le droit à Montréal, d’abord auprès d’Adam Thom, puis de Charles Dewey Day, et fut admis au barreau en 1842.

Rose adhéra aux intérêts grandissants des marchands et des banquiers de Montréal et mit bientôt sur pied une étude de droit commercial qui connut le succès. Parmi ses associés figuraient Samuel Cornwallis Monk, qui devint un éminent juriste à Québec, et Thomas Weston Ritchie. Rose assuma les fonctions de conseiller juridique au Canada d’Edward Ellice* et fut, de ce fait, étroitement associé aux opérations de la Hudson’s Bay Company. Rose comptait au nombre de ses associés en affaires des hommes qui, comme lui, étaient membres du conseil d’administration de la Banque de Montréal ; certains signèrent avec lui le Manifeste annexionniste en 1849. Ce geste lui fit perdre le titre de conseiller de la reine, reçu l’année précédente, mais il retrouva bientôt une position respectable dans la vie montréalaise ; on le réintégra conseiller de la reine en 1853. En plus d’être membre du conseil d’administration de la Banque de Montréal, Rose prenait part aux conseils d’administration de la Banque de la cité, de la Compagnie du télégraphe de Montréal, de la Compagnie du Grand Tronc, de la Nouvelle Compagnie du gaz de la cité de Montréal et de la North British and Mercantile Insurance Company. Il œuvra activement dans des organismes communautaires comme l’Institution royale pour l’avancement des sciences, la maison protestante d’industrie et de refuge de Montréal et l’Association de la bibliothèque de commerce de Montréal. Intelligent, dynamique et de belle prestance, Rose avait la réputation de posséder le plus gros bureau d’avocats de Montréal au début des années 1850. Au nombre de ses clients se trouvaient les personnes les plus en vue du monde des affaires, notamment sir George Simpson*, Hugh Allan et George Stephen*.

Premières années en politique

Une dizaine d’années plus tôt, Rose avait fait la connaissance de John Alexander Macdonald*, son aîné de cinq ans, et une amitié étroite et durable s’était établie entre eux. Macdonald confia à lord Carnarvon, beaucoup plus tard, que Rose et lui, ainsi qu’un autre compagnon, avaient visité les États-Unis en bohèmes, comme musiciens ambulants, dans leurs années de jeunesse. « Macdonald jouait de quelque instrument primitif, Rose tenait le rôle de l’ours et dansait [...] À leur grande joie et au [plaisir] de tous, ils récoltèrent quelques sous grâce à leur numéro dans des tavernes le long de la route. » Leur première collaboration dans les affaires publiques date de l’été de 1857, au moment où Macdonald, alors un des deux chefs du gouvernement libéral-conservateur, demanda à Rose de l’accompagner à Londres afin de l’aider à obtenir le soutien financier du gouvernement britannique pour le chemin de fer Intercolonial. Le gouvernement de lord Palmerston ayant refusé d’accorder son aide, la mission échoua.

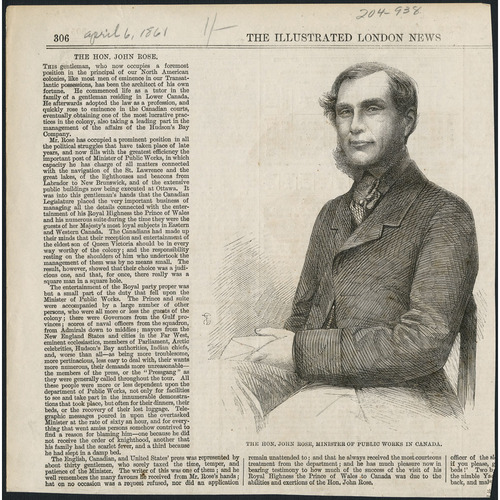

Néanmoins, les talents juridiques et personnels de Rose impressionnèrent suffisamment Macdonald pour que ce dernier le persuadât d’entrer dans son gouvernement. Bien que Rose eût été souvent sollicité pour se lancer en politique depuis le début des années 1850, il avait résolu de s’assurer une indépendance financière avant d’entreprendre une telle carrière. Le 26 novembre 1857, il fut nommé solliciteur général du Bas-Canada et, lors des élections générales suivantes, il remporta l’un des trois sièges de la circonscription de la ville de Montréal ; les deux autres candidats ministériels, George-Étienne Cartier* et Henry Starnes*, y subirent la défaite. Rose ne s’engagea jamais aussi sérieusement que Macdonald dans la politique et dans le parti, mais il vit dans un poste ministériel un bon moyen de réaliser d’importants projets sur les plans économique et national ; en fait, Rose fut continuellement soupçonné par les députés du Haut-Canada d’être un agent de la Hudson’s Bay Company. Lors du « double shuffle » en août 1858 [V. Cartier], il occupa le poste de receveur général un jour seulement, puis réintégra ses fonctions de solliciteur général. Le 11 janvier 1859, Rose devint commissaire en chef des Travaux publics, poste qui le plaça au centre de la controverse au sujet de la construction des nouveaux édifices du parlement à Ottawa. Amorcé en 1860, le projet se heurta bientôt à des difficultés suscitées par des dépenses additionnelles, ainsi que par un manque de coopération entre les architectes et les responsables politiques et administratifs du département des Travaux publics. Le rôle de Rose dans cette dispute compliquée lui attira fatalement des critiques ; usé par la maladie, par ses lourdes responsabilités politiques et les exigences de sa vaste clientèle juridique, il démissionna le 12 juin 1861. Il conserva toutefois son siège de député et fut réélu en 1861 et 1863 dans Montréal-Centre.

En qualité de commissaire en chef des Travaux publics, Rose eut la tâche plus satisfaisante d’organiser la tournée de l’Amérique du Nord britannique que devait entreprendre le prince de Galles, âgé de 19 ans, pendant l’été de 1860 – la première visite en Amérique du Nord d’un héritier en ligne directe du trône d’Angleterre. Rose devait assurer la coordination des mille et un détails du transport, des communications et du logement pendant le voyage de l’imposant groupe de 250 à 300 personnes à travers la province du Canada. Les capacités administratives qu’il manifesta, ainsi que son aplomb face à des situations imprévues, comme la menace de troubles à Kingston [V. John Hillyard Cameron*], attirèrent l’attention et furent à l’origine, suivant le biographe du futur Édouard VII, de l’« amitié durable » qui grandit entre Rose et le prince. Le groupe arriva à Montréal à la fin d’août, et le prince demeura dans la vaste résidence de Rose sur le mont Royal, d’où l’on avait une vue magnifique sur la ville et le fleuve, avant de poursuivre sa tournée aux États-Unis le 20 septembre.

Liens avec la Hudson’s Bay Company

Rose ne joua pas un rôle important dans le mouvement en faveur de la confédération, bien qu’il agît à titre de délégué officieux de la minorité protestante du Bas-Canada à la conférence de Londres en 1866–1867. Sa principale activité publique au cours de ces années fut d’ordre diplomatique : il contribua au règlement des revendications de la Hudson’s Bay Company concernant les pertes qu’elle avait subies lors de la cession de terres aux États-Unis dans le Territoire de l’Oregon. La compagnie avait vainement tenté de vendre des propriétés qu’elle ou sa filiale, la Puget’s Sound Agricultural Company, avaient abandonnées à la suite du traité de 1846. En 1857, le gouvernement britannique avait pris en main le cas de la compagnie, chargeant son ambassadeur à Washington de discuter avec le gouvernement des États-Unis de la procédure à prendre pour évaluer les compensations réclamées à la suite de la cession de propriétés et de privilèges. Les deux pays se mirent finalement d’accord pour former une commission mixte sur le modèle de celles établies antérieurement dans le cas de querelles au sujet des frontières et de revendications commerciales. Un traité à ce sujet fut signé à Washington en 1863, et Rose, qui s’était occupé de la question pendant des années comme conseiller juridique de la Hudson’s Bay Company, se vit nommer commissaire britannique en avril 1864.

Les États-Unis désignèrent Alexander Smith Johnson, juge de la Cour fédérale d’appel, à titre de commissaire ; on ouvrit un bureau à Washington et on entreprit la tâche onéreuse de réunir les réclamations et les preuves provenant tant de l’Oregon que de l’Angleterre. Ce n’est qu’après plus de trois ans, en mai 1868, qu’on porta la cause devant les commissaires. Pendant cette dernière étape, Rose engagea des pourparlers avec la Hudson’s Bay Company et le gouvernement britannique afin de déterminer le montant que la compagnie serait prête à accepter pour ses propriétés. Il fallut attendre jusqu’au 10 septembre 1869 pour que Johnson et Rose pussent annoncer la décision, sur laquelle ils s’étaient mis d’accord, octroyant $450 000 en or à la Hudson’s Bay Company et $200 000 à sa filiale. Contribution mineure à l’entente américano-britannique, le règlement des réclamations de l’Oregon constitua néanmoins une bonne expérience pour Rose. Au cours des travaux de la commission, il fit la connaissance d’un certain nombre d’hommes publics américains, et plus particulièrement de Caleb Cushing, conseiller de la commission et, depuis longtemps, du département d’État. Ces liens devaient s’avérer précieux pour lui dans ses entreprises diplomatiques plus importantes d’après 1869.

Ministre des Finances

La monnaie du dominion

Rose se présenta aux élections du premier parlement fédéral en 1867 et fut élu dans la circonscription de Huntingdon sous la bannière conservatrice. Il se porta candidat au poste d’orateur (président) de la chambre des Communes mais dut se désister en faveur de James Cockburn à la suite de la nomination d’un autre représentant du Québec, Joseph Cauchon, à la présidence du sénat. Contre toute prévision, il entra peu après dans le cabinet de Macdonald, Alexander Tilloch Galt* ayant démissionné de son poste de ministre des Finances. Du fait de ses nombreuses relations dans le milieu bancaire, Rose était l’homme tout désigné ; il prêta serment le 18 novembre 1867.

Rose exerça les fonctions de ministre des Finances pendant deux années marquées par une forte lutte au sujet de la nature du premier système bancaire du dominion. La question se posait ainsi : les banques canadiennes indépendantes devaient-elles jouir encore du droit d’émettre librement des billets, activité des plus profitables, ou devait-il y avoir une monnaie nationale soutenue par des fonds d’État ? Rose, alarmé par les récentes faillites bancaires en Ontario, favorisait plutôt le second projet. Il prit comme modèle le National Bank Act que les États-Unis avaient adopté en 1863 et qui avait instauré l’émission de billets uniformes soutenue par les obligations du gouvernement. Le dynamique Edwin Henry King*, directeur général de la Banque de Montréal, prônait également ce projet. De loin la plus grande banque du Canada, et peut-être même de l’Amérique du Nord, la Banque de Montréal possédait déjà des fonds d’État ainsi que des billets émis par l’ancien ministre des Finances Galt, qu’elle pouvait utiliser pour obtenir des billets du gouvernement fédéral. Les plus petites banques ontariennes se verraient cependant dans l’obligation d’engager leur capital, restreint, à l’achat de ces billets ; elles pourraient même en venir à rappeler des prêts pour ce faire. Elles pourraient également se sentir obligées d’emprunter à Montréal les importantes liquidités nécessaires chaque automne pour « acheminer les récoltes ». Si Rose préférait une monnaie soutenue par des obligations, sa proposition affaiblissait, en outre, le système de banques à succursales et encourageait la création de petites banques locales indépendantes, laissant le financement des principaux échanges commerciaux aux grandes banques. La Banque de Montréal, la Banque de l’Amérique septentrionale britannique et certains établissements dans les provinces Maritimes se trouveraient évidemment bien placés pour jouer ce rôle. Le combat s’engagea sur cette question. La Banque canadienne de commerce [V. William McMaster], la Banque de Toronto et d’autres banques ontariennes, ainsi que des banques du Québec et de Halifax, s’opposèrent au projet de Rose. Leurs liens avec le parti libéral assuraient une forte opposition politique aux projets de loi que Rose pourrait présenter.

La bataille fit rage tout au long de deux séries d’audiences parlementaires, l’une tenue par le comité sénatorial des banques, du commerce et des chemins de fer, l’autre, par le comité de la chambre des Communes présidé par Rose et s’occupant de ces questions. Le mécontentement au sujet du projet de Rose apparut clairement lors d’une réunion des banquiers ontariens tenue à Ottawa en avril 1868 et dans les réponses à un questionnaire envoyé par le comité de la chambre, qui étaient pour la plupart opposées à l’émission de billets par l’État. Néanmoins, Rose donna suite à son projet et présenta des résolutions au parlement le 14 mai 1869. Une seule journée de débats, le 1er juin, confirma la force de l’opposition. Le cabinet Macdonald était lui-même divisé sur la question, et le premier ministre jugea prudent de retirer le projet. On a interprété la querelle comme une lutte entre Montréal, qui cherchait à maintenir sa position de centre financier du pays, et Toronto, dont les aspirations financières et commerciales grandissaient sans cesse. Rose, qui s’était toujours identifié aux intérêts montréalais, se sentit discrédité par le rejet de son projet de loi. Ceci motiva sa décision (devant entrer en vigueur en septembre) de résigner ses fonctions de ministre, de quitter le Canada et d’entrer dans le monde de la finance internationale.

Autres dossiers

À titre de ministre, Rose eut aussi à superviser la consolidation des comptes publics des différents champs de compétence relevant de la nouvelle fédération. Il entreprit également d’intégrer les tarifs et les droits fiscaux de la province du Canada, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Il présenta son premier grand discours du budget le 7 mai 1869 ; il y témoignait d’une attitude modérée en ce qui concernait la gestion des dépenses et la croissance de la dette publique. Il établit par exemple la règle de l’annulation des crédits inutilisés à la fin de chaque année fiscale. Il se rendit en Angleterre en juillet 1868 afin de négocier un emprunt de £2 000 000 pour l’Intercolonial (l’utilisation temporaire qu’il fit des revenus de ce prêt, consenti en partie avec la garantie impériale, suscita un important débat constitutionnel avec la Trésorerie britannique). En janvier 1869, il mena à bien des négociations avec Archibald Woodbury McLelan et Joseph Howe* afin d’obtenir de « meilleures conditions » financières pour la Nouvelle-Écosse.

Rose entra aussi en pourparlers avec les États-Unis au sujet des problèmes non résolus depuis l’abrogation du traité de réciprocité de 1854. Ses discussions avec Hamilton Fish, secrétaire d’État du président Ulysses Simpson Grant, tenues à Washington du 8 au 11 juillet 1869, touchaient l’utilisation temporaire de la zone côtière du Canada par les pêcheurs américains, la navigation libre sur le Saint-Laurent, l’élargissement des canaux canadiens, l’uniformisation de la douane et des droits d’accise avec les États-Unis. Rose envisageait aussi d’offrir le libre-échange aux États-Unis dans le cas de certains produits manufacturés ainsi que des ressources naturelles. Cette concession fut publiquement démentie après son départ par son successeur, sir Francis Hincks, et par le premier ministre Macdonald. En raison du sentiment hostile à l’Amérique du Nord britannique qui existait au sein du Congrès américain après la guerre de Sécession, le projet de traité de Rose avorta.

Relations américano-britanniques

Les entretiens qu’eut Rose avec Fish portèrent également sur un problème plus vaste, à savoir l’état insatisfaisant des relations américano-britanniques, situation découlant de différends non résolus à la suite de la guerre de Sécession. Les Américains voulaient en premier lieu recevoir une compensation pour les dommages infligés aux navires nordistes durant la guerre de Sécession par l’Alabama, navire construit en Grande-Bretagne. Le sénateur américain Charles Sumner, dans un discours électrisant en avril 1869, avait lié cette question à la cession du Canada aux États-Unis. Rose et Fish discutèrent des courants d’opinion concernant la demande de Sumner et examinèrent les moyens possibles de régler les différends américano-britanniques. Rose indiqua qu’il aurait sans doute l’occasion d’être utile dans ce domaine par suite de sa décision d’entreprendre, sous peu, une carrière dans l’entreprise privée en Angleterre.

Bien que Rose s’installât à Londres à l’automne de 1869, l’occasion d’aider à améliorer les relations américano-britanniques ne se présenta qu’en novembre 1870, le gouvernement britannique de William Ewart Gladstone ayant accepté le projet du ministre des Affaires étrangères, lord Granville, d’instituer une haute commission internationale chargée de trouver un mécanisme permettant de régler les questions en suspens entre les pays. Dans une note adressée au ministre des Affaires étrangères, le 26 novembre, Rose proposa que l’on sondât les intentions du gouvernement américain quant à la mise en œuvre du plan par l’entremise d’un « intermédiaire dépourvu de toute responsabilité ou autorité en la matière, étant toutefois suffisamment dans les bonnes grâces de chacune » des deux parties. Peu après, on lui demanda d’assumer cette fonction d’intermédiaire, en sa qualité de « particulier s’occupant de transactions commerciales » avec les États-Unis. Sa tâche consistait avant tout à interroger, à écouter et à faire rapport à Londres. L’importance de sa mission devint évidente lorsque ses instructions furent « présentées à la reine, à M. Gladstone et au cabinet » et qu’il fut défrayé de ses dépenses de voyage par le gouvernement britannique.

Rose arriva à Washington le 9 janvier 1871. Il y demeura trois semaines, s’entretenant avec Fish, d’autres membres du gouvernement de Grant et des sénateurs influents. Rose confirma dès le début la déclaration de l’ambassadeur britannique à Washington, sir Edward Thornton, selon laquelle il ne saurait être question ni de céder le Canada en compensation des dommages causés par l’Alabama, ni d’admettre l’entière responsabilité des agissements des croiseurs confédérés. La responsabilité devait être déterminée par arbitrage, sur la base de règles mutuellement acceptables concernant l’action d’un état neutre. Les discussions longues et compliquées furent menées dans la crainte que le redoutable sénateur Sumner pouvait en tout temps jouer le rôle d’un « trouble-fête ». Lorsque Rose le rencontra à un dîner offert le 20 janvier, le sénateur revint à la charge : « Baissez pavillon et tout ira bien. »

Intérêts financiers et diplomatie

Derrière ces échanges, pointait la possibilité de gros profits économiques et financiers à la suite d’un accord américano-britannique. Des personnes ayant des intérêts dans le domaine du commerce et des transports des deux côtés de l’Atlantique exerçaient des pressions pour qu’on en arrivât à un arrangement, alors que le projet des États-Unis de reconsolider les dettes de la guerre de Sécession dépendait d’une aide substantielle de l’Europe pour une nouvelle émission d’obligations. Par ses liens avec les milieux bancaires américains et européens, Rose était bien conscient de ces considérations. On s’entendit pour constituer une haute commission internationale devant passer en revue les différends entre Américains et Britanniques et leurs répercussions sur le Canada, avant que Rose ne quittât Washington pour Ottawa le 2 février.

Le rôle de Rose dans les négociations ne fit pas de doute lorsque lord Granville proposa que celui-ci fût désigné pour siéger à la haute commission internationale. Sir Edward Thornton et Fish approuvaient cette nomination mais il n’en allait pas de même du gouvernement canadien : Macdonald et ses collègues du cabinet estimaient que Rose ne saurait représenter les intérêts du Canada puisqu’il avait rompu ses liens officiels avec le Canada et posséderait des intérêts financiers dans l’éventualité de relations entre l’Amérique du Nord et l’Europe. Le gouverneur général Lisgar [Young*] n’avait pas confiance en Rose, croyant, en dépit des démentis de Thornton, que Rose avait négocié avec les Américains dans la question des pêcheries sans l’approbation d’Ottawa. Le second candidat proposé par Granville était Macdonald, qui avait évidemment de meilleures chances de faire accepter un éventuel traité par le Canada. Rose accepta la décision avec sa courtoisie habituelle et regagna Londres.

Cette mission non officielle de 1871 constitue le point culminant de la carrière diplomatique de Rose. Le succès qu’il obtint provenait avant tout du fait qu’il était persona grata au sein des groupes influents des deux côtés de l’Atlantique, mais aussi de ses qualités personnelles. Lord Granville le décrivit comme « un diplomate né de premier ordre », tandis que Thornton le jugeait « un homme de tact et de discrétion », « modéré et juste ». Mais si l’on doit louer les talents d’animateur de Rose, il faut cependant mentionner que ses discussions avec Fish n’aboutirent pas à éclaircir tous les points de désaccord entre les parties. Par exemple, il n’aborda pas avec Fish la question de savoir si les États-Unis continueraient de faire valoir dans le futur arbitrage les « revendications indirectes » résultant des déprédations de l’Alabama. Lorsque ces revendications revinrent sur le tapis au cours des négociations à Genève, Suisse, en 1872, l’arbitrage et le règlement entier vinrent près d’être compromis à tout jamais. Les enjeux sous-tendant le rétablissement des relations entre les États-Unis et la Grande-Bretagne étant considérables, on appliqua les règles d’une sage diplomatie selon lesquelles il est souvent préférable de laisser les choses dans l’ambiguïté.

Un banquier d’affaires à Londres

Rose s’était installé à Londres au moment même où l’on cherchait à mettre sur pied des associations bancaires et financières des deux côtés de l’Atlantique en vue de répondre aux besoins du développement économique de l’Amérique du Nord. L’utilité de ces relations s’avérait tout à fait évidente. Des obligations du gouvernement américain devaient être vendues en Europe ; on comptait procéder également à d’innombrables opérations de change, résultat de la reprise du commerce avec les États-Unis après la guerre de Sécession, renforcée par le boom d’après-guerre dans la construction de chemins de fer. Rose prit en charge le bureau de Londres, fondé en 1863, de la firme américaine Morton, Bliss and Company ; cette grande société bancaire dirigée par un ami de Rose, Levi Parsons Morton, et son associé, George Bliss, était connue pour son intérêt envers les chemins de fer. Rose remplaça Walter Burns à la tête du bureau, ce dernier ayant dû se retirer de la compagnie par suite de son mariage avec la fille d’un concurrent, John Pierpont Morgan. La société londonienne, appelée la Morton, Rose and Company après l’arrivée du nouvel associé en 1869, ne constituait pas une succursale mais un bureau associé, une personne morale distincte qui recrutait sa propre clientèle, possédait un compte de capital séparé et collaborait simplement avec la firme américaine. Rose dirigea le bureau de Londres jusqu’en 1876, cédant alors la place à son second fils, Charles Day. Il continua toutefois de jouer un rôle actif sur la scène financière londonienne, maintenant son influence sur son ancienne firme jusqu’à sa mort subite en 1888. Il faisait également partie du conseil londonien de la Banque de Montréal, du conseil d’administration de la Bank of British Columbia, de même qu’il agit à titre de gouverneur adjoint de la Hudson’s Bay Company de 1880 à 1883 et eut des liens avec un certain nombre de banques et de compagnies d’assurances britanniques.

La Morton, Rose and Company se trouvait dans une position stratégique pour faciliter le volume croissant d’investissements publics et privés des deux côtés de l’Atlantique. Par l’entremise de Levi Parsons Morton, la compagnie joua le rôle de mandataire financier du gouvernement américain de 1873 à 1884 et participa à la phase européenne de reconsolidation de la dette nationale des États-Unis. Par l’intermédiaire de Rose, la compagnie partagea de nombreuses et vastes transactions financières avec les principaux mandataires financiers du Canada à Londres, la Baring Brothers and Company et la Glyn, Mills, Currie and Company ; elle s’occupa également de certaines offres de la province de Québec et de la ville de Montréal. Elle toucha les commissions normales découlant de l’émission et du renouvellement de ces emprunts publics et tira aussi bénéfice des achats du gouvernement canadien à Londres. Ces transactions s’avéraient de toute évidence lucratives pour la Morton, Rose and Company de même que pour sir John Rose.

Le financement des chemins de fer constituait le principal champ d’activité de la Morton, Rose and Company. Dans ce cas, les liens de Rose avec le gouvernement Macdonald furent particulièrement utiles. À titre d’ami de Macdonald et de George Stephen, il participa aux négociations qui donnèrent lieu à la création, le 21 octobre 1880 à Ottawa, du premier consortium de la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique, dont faisait partie sa compagnie ; la Morton, Rose and Company jouissait également d’une représentation au sein du conseil d’administration du chemin de fer. Le syndicat, avec l’aide de Rose, réussit à attirer la Morton, Bliss and Company, ainsi que d’autres banques américaines, pour contribuer à la tâche énorme d’amasser des fonds en vue de la construction du chemin de fer transcontinental. Rose défendit vigoureusement la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique à Londres contre les attaques de son concurrent, le Grand Tronc, et fit du lobbying afin d’obtenir pour la compagnie un contrat concernant le service de bateaux à vapeur dans le Pacifique ; il essaya en outre de coordonner les ventes de terrains entre la compagnie de chemin de fer et la Hudson’s Bay Company, dont il était gouverneur adjoint. En 1882, Rose, accompagné de sir Robert George Wyndham Herbert, sous-secrétaire permanent du ministère des Colonies, visita le Nord-Ouest canadien afin de voir où en étaient la construction du chemin de fer et les avancées de la colonisation. Bien que sa loyauté à l’égard de la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique ne pût être mise en doute, celle de la Morton, Rose and Company devait l’être après que la direction de l’entreprise fut passée aux mains de son fils qui, selon George Stephen, se montrait favorable au Grand Tronc. Souhaitant une représentation plus solide à Londres, ce dernier persuada la Baring Brothers and Company d’acquérir une obligation hypothécaire de la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique émise en 1885. Par la suite, les relations de la Morton, Rose and Company avec le chemin de fer ne furent pas aussi étroites.

Représentant officieux du Canada à Londres

À Londres, Rose se révéla toujours bien davantage qu’un financier. Il joua en fait le rôle de représentant quasi officiel du Canada, de 1869 jusqu’à ce que le poste de haut-commissaire fût créé en 1880. À son départ du Canada, un arrêté en conseil du 2 octobre 1869 stipulait qu’il était « accrédité auprès du gouvernement de Sa Majesté à titre de gentleman ayant la confiance du gouvernement canadien et avec lequel le gouvernement de Sa Majesté pourrait entrer en relation en ce qui concern[ait] les affaires du Canada ». Il était défrayé de ses dépenses par le dominion, mais ne recevait pas de salaire. Il prouva bientôt son utilité en venant à bout des problèmes résultant de l’acquisition des Territoires du Nord-Ouest par le Canada. « On ne peut faire affaire avec un homme plus capable ou plus charmant », déclara Granville à Macdonald en 1870. Ses relations avec Ottawa se poursuivirent sous le premier ministre libéral Alexander Mackenzie*, à la suggestion duquel Rose devint « commissaire financier du dominion du Canada », par un arrêté en conseil du 5 mars 1875. Mais ce lien commode entre l’activité financière de Rose et son rôle d’intermédiaire non officiel du Canada ne pouvait durer indéfiniment. À l’été de 1879, après le retour des conservateurs au pouvoir, Macdonald décida qu’il devenait nécessaire de compter sur un représentant officiel à plein temps à Londres. Lors d’un voyage en Angleterre au mois d’août, celui-ci informa Rose que sir Alexander Tilloch Galt serait nommé à ce nouveau poste. Rose accepta la décision avec son sang-froid habituel, continuant d’être le conseiller du Canada en matière de finances et sur d’autres questions, même après l’entrée en fonction de Galt. Ainsi, en mai 1888, sir Richard John Cartwright* se plaignit à la chambre des Communes du fait que Rose eût reçu des commissions sur une transaction qui aurait dû être négociée par le bureau du haut-commissaire. Sir Charles Tupper*, ministre des Finances et haut-commissaire, expliqua que Rose, en tant qu’administrateur des fonds d’amortissement du Canada à Londres, avait le droit d’être rémunéré pour ses services.

Il est impossible de rappeler toutes les questions dont Rose eut à s’occuper à titre de mandataire officieux du Canada. Il s’intéressa à presque toutes les questions d’importance dans les relations bilatérales. Cet intérêt prit parfois la forme de conseils confidentiels adressés à Macdonald ou de négociations avec les ministères britanniques concernés, ou encore d’articles dans les journaux sur les affaires canadiennes. Rose était, de plus, souvent consulté par le ministère des Colonies ou par les hommes politiques britanniques au sujet de problèmes concernant la colonie. Il ressort de ces interventions que l’Empire lui apparaissait comme un tout et que sa préoccupation était de chercher ce qui pouvait améliorer ou renforcer les relations entre ses différentes parties. Il n’est pas étonnant qu’il défendît le statu quo en ce qui touchait la position constitutionnelle des colonies dotées d’un gouvernement autonome et les façons de mener les relations impériales. Fondamentalement détaché des partis politiques britanniques, Rose fit ses représentations « dans les coulisses », utilisant adroitement ses nombreuses relations dans le gouvernement et le monde des affaires pour arriver à ses fins.

Honneurs et richesse

Les affaires coloniales n’occupaient pas tout le temps de Rose en Angleterre. Grâce à ses relations avec le prince de Galles, il fut nommé en 1883 receveur général du duché de Cornouailles, domaine historique dont les revenus étaient réservés à l’héritier présomptif du trône. À ce poste, Rose géra un revenu d’environ £60 000 par année provenant de propriétés dans la Cornouailles et à Kensington et Lambeth (maintenant parties de Londres). Il contribua ainsi au fait sans précédent qu’Édouard VII accéda au trône en 1901 affranchi de toute dette. Ses relations avec le prince lui valurent de siéger à des commissions s’occupant de différentes expositions coloniales, projets auxquels ce dernier prenait un vif intérêt. Rose participa à deux commissions royales, l’une sur le droit d’auteur en 1875, l’autre sur l’extradition, l’année suivante. Ses distinctions honorifiques sont impressionnantes : chevalier commandeur de l’ordre de Saint-Michel et Saint-Georges en 1870, peu après son retour en Angleterre ; baronnet (Rose of Montréal) en 1872 pour son rôle dans l’organisation de la conférence de Washington ; grand-croix de l’ordre de Saint-Michel et Saint-Georges en 1878 et membre du Conseil privé impérial en 1886 (son ami Macdonald avait été le seul Canadien à recevoir cet honneur avant lui).

Rose se maria deux fois. Il épousa d’abord, le 3 juillet 1843, Charlotte Temple, du Vermont, veuve du poète irlandais Robert Sweeney, impliqué dans un célèbre duel à Montréal en 1838 ; de ce mariage naquirent trois fils et deux filles. Un ami anglais décrivit ainsi lady Rose : « J’ai rencontré dans ma longue vie des femmes que je croyais intelligentes, mais jamais aussi intelligentes qu’elle, ou d’aussi bonne compagnie. » Elle mourut le 3 décembre 1883 et, le 24 janvier 1887, Rose épousa Julia Charlotte Sophia Mackenzie-Stewart, veuve du 9e marquis de Tweeddale. Rose lui-même mourut subitement le 24 août de l’année suivante, alors qu’il chassait le cerf dans le domaine du duc de Portland, en Écosse. Affligé de faiblesse cardiaque, il mourut au moment de l’hallali. Il fut enterré à Guildford, en Angleterre, près d’une propriété de campagne, Losely Park, qu’il avait louée depuis quelques années.

Rose est le représentant par excellence de la communauté nord-atlantique de la seconde moitié du xixe siècle. Né dans un des coins du « triangle » atlantique, il se fit connaître dans un deuxième, entretint des rapports étroits avec le troisième et retourna dans son pays natal pour mener une seconde carrière. Davantage financier et diplomate qu’homme politique, il reconnut l’importance d’un climat politique favorable à la croissance de l’entreprise. Il utilisa ses dons naturels pour le renforcement des relations entre les trois extrémités du triangle. Son esprit méthodique, son sens du détail, sa discrétion, son aptitude à inspirer confiance, son charme et sa courtoisie l’aidèrent grandement dans cette tâche. À ces qualités personnelles s’ajoutait une aptitude instinctive à reconnaître les possibilités de profits financiers, et Rose mourut riche, ses biens étant estimés à plus de £300 000. Même si on ne peut évaluer le degré d’influence de ses réalisations diplomatiques et administratives sur sa réussite financière personnelle, l’importance de ce lien ne fait pas de doute. Rose jouissait de nombreuses relations et entretenait des rapports étroits avec des gens haut placés, notamment avec Macdonald : sir Joseph Pope* estimait que, parmi tous ses collègues politiques des dernières années, Macdonald « avait un attachement particulier pour sir John Rose ». L’appréciation suivante de John Morley caractérise bien l’homme : « Il était l’un des nombreux Écossais qui ont porté le drapeau britannique [...] sur toute la surface du globe ; ses qualités l’ont fait accéder à un rang très élevé au Canada ; il a profité de bonnes occasions pour comprendre la société américaine ; perspicace, avisé, il connaissait bien le monde et le comportement des hommes et avait par surcroît le mérite d’être charmant. »

Il n’existe pas de biographie de sir John Rose, et ses papiers personnels n’ont pas été retrouvés. Les papiers de sir John Alexander Macdonald (APC, MG 26, A) contiennent une bonne partie de la correspondance de Rose, s’échelonnant sur de nombreuses années. Rose fut le mandataire de la Baring Brothers and Company au Canada, et les rapports qu’il lui soumit se retrouvent dans les papiers de cette compagnie (APC, MG 24, D21). Les papiers d’Alexander Mackenzie (APC, MG 26, B) renferment de la correspondance de Rose. On trouve des papiers de Rose pour la période de 1850 à 1867 à la McLennan Library, McGill Univ. Libraries (Montréal). D’autres documents se retrouvent à la New York Public Library dans les papiers de Levi Parsons Morton. On peut consulter des lettres et des notes rédigées par Rose aux PRO, CO 42 ; 43 ; FO 5 ; 362 ; 414, et aux National Arch. (Washington), Dept. of State (RG 59). Des documents originaux provenant des discussions sur la réciprocité auxquelles Rose participa en 1869 sont reproduits dans deux notes éditées par A. H. U. Colquhoun, CHR, 1 (1920) : 54–60, et 8 (1927) : 233–242. L’activité de Rose s’exerça dans tellement de secteurs du gouvernement que les documents sont très dispersés ; le caractère non officiel de ses responsabilités après 1869 contribua en outre à réduire le nombre d’échanges formels.

On trouve des esquisses biographiques de Rose dans Canadian directory of parl. (J. K. Johnson) ; Cyclopædia of Canadian biog. (Rose), I ; Dent, Canadian portrait gallery, IV : 70–72 ; DNB ; Dominion annual register, 1880–1885 ; et Morgan, Sketches of celebrated Canadians, 637–639. Des renseignements secondaires se retrouvent également dispersés dans les biographies et les mémoires des amis et collègues de Rose de trois pays différents, notamment dans Creighton, Macdonald, young politician ; Macdonald, old chieftain, et Joseph Pope, Memoirs of the Right Honourable Sir John Alexander Macdonald, G.C.B., first prime minister of the Dominion of Canada (éd. rév., Toronto, 1930). Il existe aussi quelques études plus spécialisées concernant diverses étapes de la carrière de Rose. Sa participation à la polémique portant sur la construction des édifices du parlement est traitée dans l’ouvrage de Hodgetts, Pioneer public service, c.12. On discute de l’origine du traité de l’Oregon dans J. S. Galbraith, The Hudson’s Bay Company as an imperial factor, 1821–1869 ([Toronto], 1957), c.13. On traite de la bataille suscitée par la première législation bancaire du Canada dans D. C. Masters, « Toronto vs. Montreal : the struggle for financial hegemony, 1860–1875 », CHR, 22 (1941) : 133–146 ; Shortt, « Hist. of Canadian currency, banking and exchange : government versus bank circulation », Canadian Banker, 12 : 14–35 ; et dans Denison, Canada’s first bank.

L’activité financière de Rose est traitée dans Heather Gilbert, Awakening continent : the life of Lord Mount Stephen [...] (Aberdeen, Écosse, 1965) ; et dans Dolores Greenberg, « Yankee financiers and the establishment of trans-Atlantic partnerships : a re-examination », Business Hist. (Londres), 16 (1974) : 17–35, et « A study of capital alliances : the St Paul & Pacific », CHR, 57 (1976) : 25–39. La description la plus complète du rôle de Rose en tant que mandataire du Canada en Angleterre se retrouve dans M. H. Long, « Sir John Rose and the informal beginnings of the Canadian high commissionership », CHR, 12 (1931) : 23–43. Voir aussi : D. M. L. Farr, « Sir John Rose and imperial relations : an episode in Gladstone’s first administration », CHR, 33 (1952) : 19–38, et The Colonial Office and Canada, 1867–1887 (Toronto, 1955). Un chapitre est réservé à Rose, en tant que mandataire non officiel à Londres, dans W. I. Smith, « The origins and early development of the office of high commissioner » (thèse de ph.d., Univ. of Minnesota, Minneapolis, 1968), et dans W. B. Turner, « Colonial self-government and the colonial agency : changing concepts of permanent Canadian representation in London, 1848 to 1880 » (thèse de ph.d., Duke Univ., Durham, N.C., 1970). Les négociations de 1871 à Washington, auxquelles Rose participa, sont racontées dans R. C. Clark, « The diplomatic mission of Sir John Rose, 1871 », Pacific Northwest Quarterly (Seattle, Wash.), 27 (1936) : 227–242 ; G. [A.] Smith, The Treaty of Washington, 1871 : a study in imperial history (Ithaca, N. Y., 1941) ; et dans J. O. McCabe, The San Juan water boundary question (Toronto, 1964). [d. m. l. f.]

Bibliographie de la version modifiée :

National Records of Scotland (Édimbourg), OPR Births & Baptisms, Auchterless (Aberdeen), 2 août 1820 : www.scotlandspeople.gov.uk (consulté le 17 juin 2024).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

David M. L. Farr, « ROSE, sir JOHN », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 11, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 mars 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/rose_john_11F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/rose_john_11F.html |

| Auteur de l'article: | David M. L. Farr |

| Titre de l'article: | ROSE, sir JOHN |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 11 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1982 |

| Année de la révision: | 2025 |

| Date de consultation: | 1 mars 2026 |