Provenance : Lien

BOCHART (Bochard), THÉODORE (aussi connu sous les noms de Bochart du Plessis, Du Plessis-Bochard, Du Plessis-Bochart et Plessis-Bochart), écuyer, sieur du Plessis, lieutenant d’Émery de Caën, général de la flotte de la Compagnie de la Nouvelle-France, sieur du Ménillet, capitaine de vaisseau et seigneur de Cornou, né le 17 avril 1607 à Paris, fils de Christophe (Matthieu) Bochart, avocat au parlement de Paris, et de Jeanne de Forges ; décédé le 2 juin 1653 à Bordeaux, en France.

Origines

Bochart est le nom d’une famille noble originaire de Bourgogne, en France, dont la branche du Ménillet a embrassé le protestantisme. Orphelin vers l’âge de 9 ans, Théodore Bochart grandit sous la tutelle de sa tante Marie Bochart et de son oncle Pierre Berger, conseiller du roi Louis XIII au parlement de Paris. C’est probablement par l’entremise de cet oncle que Bochart entrerait au service d’Armand-Jean du Plessis, cardinal de Richelieu, avant 1631.

Reprise du fort de Québec

Le traité de Saint-Germain-en-Laye, qui rend le Canada à la France le 29 mars 1632, marque l’entrée en scène de Bochart à titre de lieutenant du commandant Émery de Caën. Chargés de reprendre le fort de Québec, aux mains des frères Kirke depuis 1629, et d’exercer le monopole de la traite dans le Saint-Laurent, Bochart et de Caën quittent la France pour la Nouvelle-France le 18 avril 1632. Le 13 juillet, les Kirke leur cèdent le fort. Régulièrement, le lieutenant se lance aux trousses des contrebandiers anglais, hollandais et français qui détournent le marché pour leur bénéfice personnel. Il hiverne à Québec.

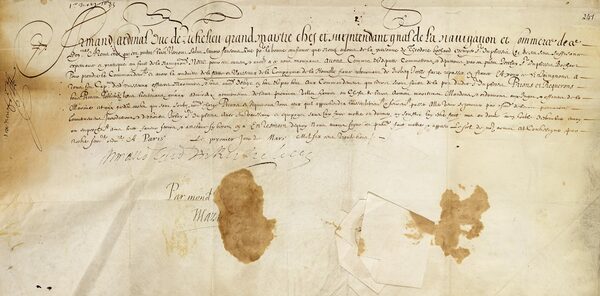

Le 23 mai 1633, au retour du commandant Samuel de Champlain à Québec, de Caën remet d’abord le fort à Bochart, qui en prend possession au nom du roi, du cardinal de Richelieu et de la Compagnie de la Nouvelle-France. Le lendemain, Champlain en assume le commandement et donne une commission à Bochart. Le document, signé de la main du cardinal de Richelieu, confère à Bochart le commandement de la flotte et des vaisseaux de la Compagnie de la Nouvelle-France retournant en France.

Trois-Rivières

Ce même jour, le 24 mai, le chef montagnais (innu) Capitanal suggère à Champlain de partager une nouvelle habitation permanente à Trois-Rivières avec les Français. L’affaire est conclue et il est convenu d’y faire la traite l’année suivante. Bochart embarque le 16 août 1633 pour la France, où il arrive le 1er octobre.

De retour à Québec au début de juin 1634, Bochart compte à bord de sa flotte Robert Giffard de Moncel, apothicaire et maître chirurgien, et un groupe d’immigrants qui amorcent les débuts du peuplement en Nouvelle-France. Il atteint Trois-Rivières le 5 juillet pour y faire la traite, comme convenu avec les alliés, soit les Montagnais, les Hurons (Hurons-Wendats) et les Algonquins. Un dénommé Laviolette, qui l’a précédé d’un jour, transporte dans sa barque les matériaux, les vivres et les artisans requis pour construire une installation permanente. En août, à Québec, Bochart renseigne Paul Le Jeune, supérieur des jésuites dans cette ville, sur l’état d’avancement des travaux de la nouvelle habitation trifluvienne, somme toute rudimentaire pour affronter l’hiver. Bochart quitte Québec pour la France vers le 18 août. La famine, la maladie, le froid et la promiscuité déciment les premiers hivernants trifluviens.

Traite et relations avec les Premières Nations

Bochart revient en Nouvelle-France dans la première moitié du mois de juillet 1635. À Québec, aux côtés de Champlain, il discute avec des Hurons pour les convaincre d’emmener des jésuites avec eux dans leur pays. Il se rend probablement à Trois-Rivières les jours suivants. On connaît peu de choses sur son séjour à cet endroit. Bochart y exercerait et y maîtriserait le protocole lié à la traite. Il accueillerait des fournisseurs issus des Premières Nations, tiendrait conseil avec eux, négocierait des échanges, et rendrait les hommages qui conviennent à leur départ : cadeaux, banquets et tirs de canon. Surtout, Bochart, que les Relations des jésuites nomment parfois le « general de la flotte », mène les précieuses marchandises en France à la fin de l’été de 1635. Il passe l’hiver suivant à préparer les navires pour regagner la Nouvelle-France au printemps.

Champlain est mort le 25 décembre 1635. En juin 1636, Bochart arrive en Nouvelle-France avec Charles Huault de Montmagny, premier gouverneur et lieutenant général de la Nouvelle-France. Le chef montagnais Etouet tient dès lors à rencontrer le gouverneur ainsi que Bochart, qu’il considère comme son frère. La confiance mutuelle essentielle pour maintenir l’approvisionnement des fourrures est consolidée : Bochart a l’autorité nécessaire pour apaiser les dissensions entre Premières Nations et pour leur demander de remettre leurs enfants aux jésuites, et la reconnaissance méritée des Premières Nations alliées des Français. Pour compenser le meurtre de trois Français par des Agniers (Mohawks) en 1633, le chef montagnais Makheabichtichiou lui offre une jeune Iroquoise (Haudenosaunee), Anne-Thérèse, destinée à être instruite chez les carmélites. Sous les coups de canon de sa barque, Bochart quitte définitivement Trois-Rivières après le 22 août. À la tête d’une flotte chargée de fourrures, il lève l’ancre à Québec sept jours plus tard. L’activité de Bochart en Nouvelle-France dans les années 1630 apporte un complément d’information utile sur les circonstances de la fondation de Trois-Rivières, longtemps attribuée nébuleusement au seul Laviolette.

Dernières années en France

À son retour en France en 1636, selon ce que les sources tendent à indiquer, Théodore Bochart basculerait de la marine marchande à la marine de guerre. Capitaine de vaisseau, il évoluerait aux côtés de grands mariniers de son temps, comme le duc de Brézé, neveu du cardinal de Richelieu, et le duc de Vendôme, ainsi que d’autres visages associés à la Nouvelle-France, tels Guillaume de Caën et Claude de Launay-Rasilly, frère d’Isaac de Razilly. Il s’illustrerait au combat, particulièrement contre la flotte espagnole, à Cadix (1640), en Espagne, et au large de Castellammare (1647), en Italie. En revanche, il connaîtrait l’humiliation en 1652 lorsque les Anglais prendraient son escadre, qui aurait tenté de ravitailler Dunkerque, en France, alors assiégée par les Espagnols. Le 11 janvier 1640, à Nargis, il a signé un contrat de mariage avec Louise de Thiballier. Le couple a au moins quatre enfants : Théodore, Louise, et deux filles prénommées Marie. Bochart meurt le 2 juin 1653, alors qu’il est vraisemblablement en service, pendant le siège de Bordeaux. On l’inhume dans l’église Saint-Sauveur de Blaye le lendemain.

Certains auteurs qui ont écrit sur Théodore Bochart l’ont prénommé à tort Charles. Le prénom Théodore figure clairement sur la commission remise à Bochart par Samuel de Champlain en 1633 (Bibliothèque nationale de France, Dép. des mss (Paris), Français 26860, f.241).

Arch. départementales, Gironde (Bordeaux, France), « Registres paroissiaux et d’état civil (1538–1935) », Blaye-et-Sainte-Luce (Gironde) [aujourd’hui : Blaye (Gironde)], 2 juin 1653 : État civil - Archives départementales de la Gironde (consulté le 15 mai 2024).— Arch. nationales (Centre d’arch. de Paris), Y//182, f.405.— Bibliothèque et Arch. nationales du Québec, Centre d’arch. de la Mauricie et du Centre-du-Québec (Trois-Rivières, Québec), CE401-S48, 1634–1679.— Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson, Univ. de Moncton (N.-B.), 20.5-10.— FamilySearch, « France, registres protestants, 1536–1897 » : www.familysearch.org (consulté le 29 mai 2024).— [Gustave] C[haix] d’E[st]-A[nge], Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du xixe siècle (20 tomes, Évreux, France, 1903–1929), 5.— Henri d’Escoubleau de Sourdis, Correspondance de Henri d’Escoubleau de Sourdis [...] (3 tomes, Paris, 1839), 1.— Gaston Ducaunnès-Duval et J.-A. Brutails, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790, Gironde : série E supplément (4 tomes, Bordeaux, 1898–1909), 2.— Michel Fauvin, Nargis : lumières sur son passé (Châtillon-Coligny, France, 2017).— Yannick Gendron, l’Énigme de Trois-Rivières : Théodore Bochart (1607–1653), personnage clé de notre histoire (Shawinigan, Québec, 2019).— Eugène et Émile Haag, la France protestante (2e éd., 3 tomes, Paris, 1873–1882) ; la France protestante, ou Vies des protestants français qui se sont fait un nom dans l’histoire [...] (10 vol., Paris, 1846–1859), 2.— A[uguste] Jal, Abraham Du Quesne et la marine de son temps (2 tomes, Paris, 1873), 1.— [Charles de La Roncière], Histoire de la marine française (5 vol., Paris, 1909–1920), 5.— Paul Le Jeune, Relation de ce qui s’est passé en la Nouvelle France, en l’année 1634 (Paris, 1635) ; Relation de ce qui s’est passé en la Nouvelle France en l’année 1635 (Paris, 1636) ; Relation de ce qui s’est passé en la Nouvelle France en l’année 1636 (Paris, 1637).— Benjamin Sulte, « Bochart et Kerbodot », BRH, II (1896) : 178–182.— Marcel Trudel, Histoire de la Nouvelle-France (6 tomes en 7 vol., Montréal, 1955–1999), vol. 3 (la Seigneurie des Cent-Associés, 1627–1663), tome 1 (les Événements).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Yannick Gendron, « BOCHART (Bochard), THÉODORE (Bochart du Plessis, Du Plessis-Bochard, Du Plessis-Bochart, Plessis-Bochart) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 19 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/du_plessis_bochart_charles_1F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/du_plessis_bochart_charles_1F.html |

| Auteur de l'article: | Yannick Gendron |

| Titre de l'article: | BOCHART (Bochard), THÉODORE (Bochart du Plessis, Du Plessis-Bochard, Du Plessis-Bochart, Plessis-Bochart) |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1966 |

| Année de la révision: | 2025 |

| Date de consultation: | 19 janv. 2026 |