Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3370364

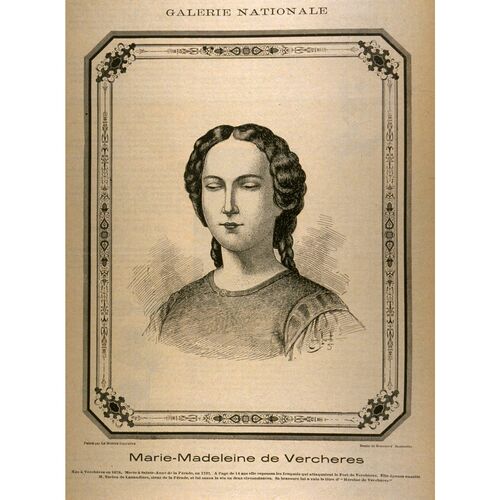

JARRET DE VERCHÈRES, MARIE-MADELEINE (baptisée Marie-Magdelaine et plus souvent prénommée Madeleine ou Madelon) (Tarieu de La Pérade), née à Verchères (Québec) le 3 mars 1678 et baptisée dans la paroisse Saint-Pierre à Sorel (Québec) le 17 avril suivant, quatrième des 12 enfants de François Jarret de Verchères, enseigne dans la compagnie de Contrecœur au régiment de Carignan, et de Marie Perrot ; inhumée à Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec) le 8 août 1747.

François Jarret, le père de Madeleine, était originaire de Saint-Chef (dép. de l’Isère, France). Né vers 1641, il avait 24 ans environ quand il débarqua à Québec, en août 1665, avec la compagnie commandée par son oncle Antoine Pécaudy* de Contrecœur. À l’exemple de ce dernier, une fois la paix conclue avec les Iroquois (Haudenosaunee), il décida de s’établir au pays. Il épousa, à Sainte-Famille, île d’Orléans, le 17 septembre 1669, une paysanne de treize ans et demi, Marie Perrot. Jarret, du reste, n’était pas, comme on l’a dit, « de bonne noblesse », puisque le gouverneur Frontenac [Buade*], en 1672 et en 1674, sollicitait pour lui, en récompense des services qu’il continuait de rendre, des lettres d’anoblissement qu’il n’obtint pas.

Son titre d’enseigne au régiment de Carignan, toutefois, et sans doute la protection de son oncle lui valurent l’octroi par l’intendant Jean Talon*, le 29 octobre 1672, d’une lieue de terre de front sur une lieue de profondeur, à prendre sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. La nouvelle seigneurie, nommée Verchères, fut augmentée en août 1673 de deux îles situées sur sa devanture, l’île aux Prunes et l’île Longue, et, en octobre 1678 – l’année de la naissance de Madeleine –, d’une autre lieue sur la profondeur de la première concession.

Malgré les campagnes auxquelles il prenait part à l’occasion, M. de Verchères ne négligea pas sa seigneurie. Il avait en 1681 onze censitaires au moins, et quelque 120 arpents de terre avaient été mis en labour. Le seigneur en avait 20 arpents à lui seul ; il possédait encore, selon le recensement, 13 bêtes à cornes et 5 fusils. Les armes à feu – il y en avait 15 dans la seigneurie – n’étaient pas inutiles, car les Iroquois effectuaient de nouveau des incursions dans la région, la plus exposée du pays à cause de la proximité de la rivière Richelieu, dite aussi « des Iroquois », que ceux-ci empruntaient pour pénétrer dans la colonie. Verchères et les terres voisines de Contrecœur et de Saint-Ours allaient être, pendant les années terribles qui s’annonçaient, plus menacées encore, les Iroquois s’en faisant des lieux de traverse pour éviter le fort de Sorel.

À l’exemple de bien d’autres seigneurs, M. de Verchères fit élever un fort pour la protection de sa famille et de ses censitaires : grossière palissade rectangulaire, de 12 à 15 pieds de hauteur, avec, à chaque angle, un bastion ; pas de fossés, et une seule porte, du côté de la rivière. À l’intérieur, le manoir du seigneur, une « redoute » qui servait à la fois de corps de garde et d’entrepôt à munitions, et probablement quelques constructions de fortune pouvant abriter, en cas de danger, femmes, enfants et bestiaux. Une ou deux pièces de campagne, peut-être de simples pierriers, destinés à donner l’alerte plus qu’à repousser l’ennemi, complétaient ce modeste dispositif de défense.

Cependant, les années passaient et les enfants du seigneur Jarret grandissaient à vue d’œil, du moins les survivants. En 1692, en effet, au moment où Madeleine atteignait ses 14 ans, elle avait déjà perdu son frère aîné, Antoine, décédé en 1686 ; deux beaux-frères, tous deux époux de Marie-Jeanne, tués par les Iroquois, l’un en 1687, l’autre en 1691 ; son frère François-Michel, tué lui aussi par les Iroquois en 1691, à l’âge de 16 ans. Six frères et sœurs la suivaient, dont l’âge variait de 12 à 2 ans, et deux garçons n’étaient pas encore nés.

Certain jour de 1690, l’alarme avait été chaude au manoir et la petite nichée, en grand danger. Sachant le fort presque sans défense, les Iroquois tentèrent de l’escalader ; quelques coups de fusil les firent d’abord reculer. Mme de Verchères, alors âgée de 34 ans, n’avait avec elle que trois ou quatre hommes. Elle prit le commandement et repoussa à plusieurs reprises les assaillants. Soutint-elle l’attaque dans le fort, comme l’affirme Charlevoix, ou dans une redoute éloignée de la palissade de plus de 50 pas, comme le prétend La Potherie [Le Roy* ] ? Cela est de peu d’importance. La redoute, selon Madeleine, se trouvait dans l’enceinte du fort : elle eût servi de réduit si les Iroquois avaient fait brèche. Le siège dura deux jours, et Mme de Verchères, avec la contenance d’un vieux guerrier, contraignit enfin l’ennemi à battre en retraite. Elle n’avait perdu qu’un combattant, nommé L’Espérance.

La même scène et le même péril allaient se renouveler deux ans plus tard. Mme de Verchères serait absente, cette fois, étant à Montréal, de même que son mari, appelé à Québec. C’est à Madeleine que reviendrait, dans sa quinzième année, de jouer le rôle qu’avait si bien tenu sa mère en 1690. Peut-être l’avait-elle alors secondée ? D’instinct, elle prit la même attitude et posa les mêmes gestes, en y ajoutant, paraît-il, une teinte de témérité.

Du siège de 1692, il existe cinq récits : deux de Madeleine elle-même, deux de La Potherie (dans le même ouvrage, et le second corrigeant en partie le premier) et un de Charlevoix. Ils sont tous postérieurs à l’événement, le premier de Madeleine en étant le plus rapproché, bien que du 15 octobre 1699 seulement, et le deuxième n’étant pas antérieur à 1722 ; ceux de La Potherie et de Charlevoix sont respectivement de 1700 et de 1721, environ. La première narration de l’héroïne, contenue dans une lettre à la comtesse de Maurepas, fut attestée par l’intendant Champigny [Bochart*]. Elle concorde assez bien avec celles de La Potherie et de Charlevoix, celui-ci s’étant inspiré de celui-là, et La Potherie, qui connaissait Madeleine, ayant certainement vu sa lettre, si tant est qu’il ne l’eût pas lui-même suggérée, la lui dictant mot à mot.

Le 22 octobre 1692, donc, à huit heures du matin, n’y ayant au fort de Verchères qu’un soldat en faction, des Iroquois, cachés dans les buissons avoisinants, surgirent tout à coup et s’emparèrent d’une vingtaine d’habitants occupés aux travaux des champs. Madeleine, qui était à 400 pas de la palissade, fut poursuivie et bientôt rejointe par un Iroquois qui la saisit par le mouchoir qu’elle portait au cou : le dénouant, elle se jeta dans le fort dont elle ferma la porte sur elle. « Criant aux armes, écrit-elle, et sans marrester aux gemissement de plusieurs femmes désolées de voir enlever leurs Maris, Je monté sur le bastion ou estoit la sentinelle. [...] Je me métamorphosay pour lors en mettant le Chapeau du soldat sur Ma teste et [fis] plussieurs petits mouvements pour donner à Connoitre quil y avoit beaucoup de Monde quoy quil ny eut que ce Soldat. » Elle tira sur les assaillants un coup de canon qui « eut heureusement tout le succez que Je pouvois attendre pour avertir les forts voisins de se tenir sur leurs gardes, Crainte que les Iroquois ne fissent les mêmes coups. »

Le bruit du canon, selon La Potherie, « epouvanta [les Iroquois] de fraieur, il rompit toutes leurs mesures & en même temps fit un signal à tous les Forts Nord & Sud du fleuve depuis S. Ours jusques à Montreal [...] de se tenir sur leurs gardes. Chaque Fort se répondant donc de l’un à l’autre au premier signal de celui de Vercheres, jusques à Montreal, on détacha cent hommes pour lui donner du secours, qui arriva peu de temps après que les Iroquois se furent éclipsez dans les bois ».

Charlevoix, le moins précis des trois narrateurs, place Madeleine à 200 pas du fort quand apparurent les Iroquois, d’accord sur cela avec La Potherie, mais il se contente d’affirmer que tous les colons furent pris par les Iroquois, lesquels poursuivirent Madeleine jusqu’à ce que l’un d’eux l’eût saisie par son mouchoir. La Potherie, au contraire, donne plus de détails que Madeleine même, disant que de 40 à 50 Iroquois entourèrent le fort après s’être emparés de 22 colons, dont 20 furent brûlés, et que deux Iroquois tirèrent sur la jeune fille pendant la poursuite (premier récit) ; que (deuxième récit) 40 Iroquois, s’étant assurés d’une vingtaine de colons, menaçaient le fort et firent sur Madeleine quatre ou cinq décharges de mousquet, sans la blesser. Pour le reste, la narration de l’un corrobore celles des autres, si bien que, au bout du compte, le premier récit de l’héroïne, sobre et vraisemblable, paraît le plus digne de foi.

Jusque-là, rien qui étonne et rien qui fasse préférer la résistance de la fille à celle de la mère – si ce n’est peut-être l’âge de Madelon : mais, en Nouvelle-France, bien des filles de 14 ans étaient mariées et mères de famille, ou, comme Marie-Jeanne de Verchères, déjà veuves. Il y a la mention des 20 colons brûlés par l’ennemi, mais La Potherie rectifia lui-même les faits en racontant plus tard comment un parti d’alliés issus des Premières Nations délivra ces malheureux dans la région du lac Champlain. L’absence de registres d’état civil et le silence des autorités empêchent de savoir combien il y eut de victimes. Elles ne furent pas nombreuses, si l’on en juge par le fait que, des onze tenanciers de 1681, huit moururent avant ou après cette affaire – ce qui ne prouve pas que les trois autres y périrent. Dans son second récit, Madeleine parle de deux morts seulement.

Mais ne laissons pas le premier récit de Madeleine sans remarquer un fait troublant, que n’ont point noté les historiens, je veux dire la parfaite concordance de sa narration avec la deuxième de La Potherie, qui se répondent le plus souvent, mot pour mot :

Madeleine : « Comme je conservé, dans ce fatal moment, le peux dasseurance Dont une fille est Capable et peut être armée, Je luy Laissay entre Les mains mon mouchoir de Col et Je fermay la porte sur moy en Criant aux armes et sans marrester aux gemissement de plusieurs femmes désolées de voir enlever leurs Maris, Je monté sur le bastion où estoit le sentinelle. »

La Potherie : « mais elle conserva dans le moment plus d’assurance que n’en pouvait avoir une Fille de quatorze ans, elle lui laissa entre les mains son mouchoir de col se jettant dans son Fort, dont elle ferma la porte sur elle en criant aux armes, & sans s’arrêter aux gémissements de plusieurs femmes désolées de voir enlever leurs maris, elle monta sur un Bastion où était la Sentinelle ».

Et ainsi du reste, à peu de détails près.

Se pourrait-il que Madeleine ne fût pas l’auteure du récit qu’on lui attribue, s’étant contentée de recopier le texte rédigé par La Potherie ? En ce cas, son témoignage ne serait ni aussi spontané ni aussi naïf qu’on l’a voulu croire. Ou bien est-ce ce diable de La Potherie qui aurait plagié Madeleine ? Dans l’une et l’autre hypothèse, il faudrait en déduire que les détails ajoutés par lui et en partie repris par Charlevoix, qui tendent tous à dramatiser l’action, auraient été rejetés par Madeleine comme non conformes à la vérité, ou carrément inventés par La Potherie après coup, ce qui revient au même. – À moins que Madelon ait voulu ne point effaroucher la comtesse ? Une précaution oratoire, qu’on trouve dès le début de sa lettre, pourrait aussi le suggérer : « Quoy que mon sexe ne me permette pas, d’avoir D’autre inclinations, que Celles quil exige de moy, cependant permettez moi, madame, de vous dire que J’ay des sentimens que me portent a la gloire Comme a bien des hommes. » – Au demeurant, et dans le doute, il faut s’en tenir au récit signé par l’héroïne et attesté par Champigny.

Ce n’est point tant le premier récit qui est embarrassant, que le second, publié pour la première fois en 1901 et qui lança la « légende » de Madeleine. Beaucoup plus détaillé et plus dramatique, il met constamment l’héroïne en vedette. Sur plusieurs points, il diffère du premier, et parfois le complète : c’est maintenant 45 Iroquois qui se lancèrent à sa poursuite et qui, désespérant de la rejoindre, tirèrent sur elle : les balles de 45 fusils me sifflèrent aux oreilles, écrit-elle ; l’épisode du mouchoir, devenu invraisemblable, a disparu du récit ; une fois dans le fort, elle ne se précipite plus sur le bastion : elle inspecte la palissade, plutôt, et en répare les brèches, relevant elle-même les pieux, avec l’aide des personnes présentes, plus nombreuses qu’on ne l’aurait cru ; ces personnes étaient, outre les femmes et les enfants qu’elle tentait de calmer, son serviteur Laviolette, ses deux jeunes frères, Pierre* et Alexandre, âgés de 12 et 10 ans, un vieillard de 80 ans, et 2 soldats, Labonté et Galhet, qu’elle trouva dans la redoute, terrifiés et prêts à mettre le feu aux poudres ; tout ce monde fit le coup de feu sur l’ennemi, tirant même du canon, sous les ordres d’une Madelon décoiffée et la tête couverte d’un chapeau d’homme ; ainsi en alla-t-il pendant huit jours, avant que M. de La Monnerie ne vînt à la rescousse avec un détachement dépêché de Montréal par Louis-Hector de Callière*.

Disparues la sobriété, la mesure et la vraisemblance du premier récit ! Qui croira qu’une fille de 14 ans échappa, à la course et sur une distance de 5 arpents (1 000 pieds), à 45 Iroquois, quand aucun Blanc ne rivalisait de rapidité avec ces guerriers ? Ou que 45 fusils la manquèrent à la fois, dont les Iroquois se servaient déjà, un demi-siècle plus tôt, « avec addresse et hardiesse », selon le jésuite Barthélemy Vimont* ? Comment put-elle réparer, sans accident fâcheux, les brèches d’une muraille qu’entourait l’ennemi, ses hommes étant occupés à relever et à fixer les lourds pieux et non point à tenir les assaillants à distance ? Est-il concevable, enfin, que le siège s’étendît sur huit jours, si vraiment, comme le portent toutes les versions, elle lança l’alerte en tirant du canon dès les premières heures ? La distance entre Montréal et Verchères (une douzaine de lieues) n’était pas si grande qu’il fallût une semaine pour la couvrir, en descendant le fleuve. En 1690, sa mère n’avait-elle pas été secourue en moins de deux jours ? Le siège eût-il duré si longtemps, elle l’aurait indiqué dans son premier récit, et La Potherie se serait exprimé bien autrement dans le texte cité plus haut.

Les Iroquois, du reste, ne connaissaient pas les techniques du siège et ne s’attardaient jamais quand, le premier moment de surprise passé, on se mettait en état de contre-attaquer. Ne possédant aucune arme défensive et n’aimant pas les victoires coûteuses, ils ne s’exposaient pas, comptant uniquement sur la ruse pour triompher. Madeleine ne l’ignorait pas : la première nuit, des bestiaux échappés au massacre vinrent mugir à la porte du fort ; elle pensa tout de suite à un « artifice » de l’ennemi, qu’elle imagina marchant derrière les animaux, revêtu de peaux de bêtes. De plus, le canon épouvantait les assaillants : selon La Potherie, le premier coup qu’en tira Madeleine « rompit toutes [les] mesures » des Iroquois. Enfin, dès qu’ils avaient fait quelques prisonniers – ils en détenaient une vingtaine, en l’occurrence –, ils lâchaient prise et rentraient chez eux. C’est sûrement ce qu’ils firent, comme paraît le confirmer un passage de La Potherie : l’alarme s’étant répandue de fort en fort jusqu’à Montréal (au moyen des canons) – et certainement le jour même, puisque le siège commença à huit heures du matin –, « à peine y sçut-on cette nouvelle que le chevalier de Crizafi [Thomas Crisafy*] fut détaché par eau avec cent hommes [...] pour s’y rendre, pendant que cinquante Sauvages coururent par les terres. [...] Monsieur de Crizafi arriva une heure après que les Iroquois s’étoient retirez, mais nos sauvages les joignirent au bout de six jours de marche dans le lac Champlain ». Ne faut-il pas entendre que, six ou sept jours après le début du siège, les Iroquois étaient déjà au lac Champlain, ayant parcouru à peu près la même distance que les Premières Nations parties de Montréal, et ayant dû, par conséquent, y consacrer le même temps ?

Comme en 1690, les Iroquois se seraient donc retirés le deuxième jour, peu avant l’arrivée de La Monnerie ou de Crisafy, d’autant plus, si l’on en croit Madeleine, qu’elle réussit à leur donner l’impression que le fort était grouillant de soldats. Elle aurait un peu exagéré en écrivant qu’elle fut deux fois 24 heures sans manger ni dormir et sans entrer dans la maison de son père. Au reste, elle ne relate que les faits survenus le premier jour – qu’elle appelle le jour de la grand bataille – et la première nuit – au cours de laquelle les Iroquois ne se manifestèrent pas –, indice probable qu’il ne se passa rien le deuxième jour ni les suivants.

Le premier jour, Madeleine aurait fait trois sorties, l’une pour aller couvrir, toute seule, le débarquement de Pierre Fontaine, dit Bienvenu, et de sa famille, qui arrivaient en canot, et deux autres, avec ses jeunes frères, pour prendre trois poches de linge et des couvertures qu’elle avait laissées sur le rivage. Dans les trois cas, il y avait cinq arpents à parcourir dans chaque sens, alors que les Iroquois, selon elle, environnaient le fort. Voilà, écrit-elle, qui pourra faire juger de mon assurance et de ma tranquillité. Au total, elle aurait donc franchi, ce jour-là, et sans une égratignure, 35 arpents (un mille et quart) sous le nez ou à portée de fusil de 45 Iroquois ! Ne parlons plus de témérité, mais d’invulnérabilité et de miracle, et tenons-nous en au premier récit, où la fille se montre digne de la mère, sans l’éclipser.

Après le retour des prisonniers, la vie reprit son cours dans la seigneurie. Chez les Jarret de Verchères, deux autres naissances, en 1693 et en 1695, vinrent compléter la famille. Le père, lieutenant réformé depuis 1694, mourut le 26 février 1700. La pension de 150# qu’il touchait comme ancien officier du régiment de Carignan fut alors transférée à Madeleine, en considération de son exploit de 1692 et à la condition qu’elle pourvût aux besoins de sa mère. (Mme de Verchères fut ensevelie dans sa seigneurie le 30 septembre 1728.) Madeleine, qui avait « le physique agréable et un air énergique, mais aussi la décence de son sexe », et qui était « bien raisonnable », dut retarder son mariage jusqu’à l’âge de 28 ans, probablement pour administrer la seigneurie et empêcher sa famille de tomber dans « la plus profonde misère ». Peut-être occupait-elle ses loisirs à la chasse, n’y ayant pas, selon La Potherie, « de Canadien n’y d’Officier qui tire un coup de fusil plus juste » qu’elle. Elle se maria en septembre 1706, à Pierre-Thomas Tarieu de La Pérade, lieutenant d’une compagnie des troupes de la Marine. Au contrat de mariage, Madeleine déclara apporter en propre la somme de 500# « par ses Epargnes et soins amassée ». Le couple alla vivre sur la rive nord du Saint-Laurent, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, dont Tarieu était seigneur en partie.

Thomas de Lanouguère*, père du sieur de La Pérade, né vers 1644 à Mirande (dép. du Gers, France), en Guyenne, d’une famille de vieille noblesse, arriva au pays avec le régiment de Carignan. Le 29 septembre 1670, Edmond de Suève* et lui achetaient de Michel Gamelain* de La Fontaine la seigneurie de Sainte-Anne, près de Batiscan. Talon confirma leurs droits sur cette terre le 29 octobre 1672. Les coseigneurs se partagèrent bientôt la seigneurie, Lanouguère conservant la partie ouest, et Suève la partie est. En 1707, cette dernière partie passa par testament à Edmond Chorel de Saint-Romain, lequel la céda, le 14 mars 1714, à son frère François Chorel de Saint-Romain, dit d’Orvilliers (d’où le nom de fief Dorvilliers). M. de Lanouguère, qui avait épousé à Québec, le 16 octobre 1672, Marguerite-Renée Denys de La Ronde, décéda probablement en mai 1678, laissant une fille, Louise-Rose, qui se fit ursuline, et deux fils, Louis, disparu vers 1692, et Pierre-Thomas, né le 11 septembre et baptisé à Québec le 12 novembre 1677, futur époux de Madeleine de Verchères. Le 4 mars 1697, Frontenac et Champigny concédaient à Mme de Lanouguère trois autres lieues de terre de profondeur derrière sa seigneurie et sur toute sa largeur, et, le 6 avril suivant, ils confirmaient ses droits de propriété sur les îles situées devant ses terres, Mme de Lanouguère obtint une nouvelle concession de ces îles le 30 octobre 1700. Le 4 novembre 1704, enfin, elle cédait tous ses droits sur la seigneurie de Sainte-Anne à son fils Pierre-Thomas, lequel était propriétaire, par concession du 30 octobre 1700, du fief Tarieu (deux lieues sur une et demie), situé au nord de la seigneurie de sa mère. Celle-ci se remaria en 1708 à Jacques-Alexis Fleury* Deschambault et alla vivre à Montréal. Ce patrimoine serait encore arrondi, en 1721, d’une part de la seigneurie de Verchères qui reviendrait à Madeleine, et, le 20 avril 1735, de trois autres lieues de profondeur, sur toute la largeur du fief Tarieu.

Ces terres et les relations de leurs habitants avec les seigneurs donnèrent lieu à de nombreux procès, si bien qu’on a pu écrire des articles intitulés « Madeleine de Verchères, plaideuse » et « Madeleine de Verchères et Chicaneau ». En dépit des conclusions des historiens qui imputent à Madeleine la responsabilité de presque tous ces démêlés, trop nombreux et trop divers pour être racontés ici, il faudrait, après une étude plus attentive de chaque cas, nuancer des affirmations devenues traditionnelles. Pierre-Georges Roy*, par exemple, en parlant du premier « procès » (1708), écrivait que MM. de Suève et de La Pérade, « voisins depuis vingt ans, n’avaient jamais eu un mot ensemble. À peine, ajoute-t-il, Madeleine de Verchères était-elle entrée au manoir de la Pérade que la chicane commença entre les deux voisins au sujet des bornes respectives de leurs concession ». Or ce n’est point avec M. de Suève qu’il y eut discussion, puisqu’il était mort depuis un an, mais avec son héritier, Edmond Chorel de Saint-Romain ; c’est ce dernier, d’ailleurs, qui réclamait certaine portion de terre à M. de La Pérade, lequel ne fit que demander à l’intendant de désigner un arpenteur, promettant de respecter la ligne de démarcation qu’on tracerait à cette occasion. Outre qu’on ne peut pas parler d’un procès, ni même, semble-t-il, d’une querelle, Madeleine n’eut rien à y voir. La narration par Pierre-Georges Roy du deuxième « procès » tombe dans un défaut semblable ; dans le troisième, il reproche à Madeleine des voies de fait dont sa belle-mère, Mme de Lanouguère, est responsable. Il en va ainsi pour bien des « procès » dans la carrière de Madeleine. Dans la moitié des litiges environ, les seigneurs de La Pérade ne sont pas à l’origine de la contestation, et le plus souvent leurs droits sont reconnus ; dans les autres cas, ils paraissent d’ordinaire justifiés de recourir à la justice, qui leur est généralement favorable.

Il ne s’agit pas, cependant, de blanchir entièrement le seigneur et la seigneuresse de La Pérade. Il est certain qu’ils avaient tous deux fort mauvais caractère et qu’il leur arrivait de menacer et de terroriser leurs censitaires, et même de se porter sur eux à des voies de fait graves. M. de La Pérade, en particulier, perdait parfois la tête. Un censitaire, qui avait dû lui arracher un fusil des mains, déclarait que la vie des colons était « en tres grand danger ayant affaire a un homme furieux et sans raison ainsy quil est assez au veu et seu de tout le monde ». Les accès de colère du seigneur, et quelquefois de sa femme, qui le secondait bien, expliquent qu’autour d’eux on ne les portât pas dans son cœur. Aussi cherchait-on à les éviter, et peut-être même à leur nuire : on allait faire moudre ses grains dans une seigneurie voisine plutôt qu’au moulin banal de Sainte-Anne, on demandait l’annulation d’un bail à ferme dès après sa signature, vu les violences du sieur de La Pérade qui, au dire d’un fermier, étaient une menace constante à sa vie, etc. (Serait-ce à cause de ses mauvais rapports avec ses employés et ses fermiers qu’il dut recourir à des esclaves pour les travaux domestiques ?) Le curé Joseph Voyer lui-même ne dédaignait pas, à l’occasion, de faire enrager les seigneurs, qui affichaient un peu trop leur préférence pour son confrère Gervais Lefebvre, de Batiscan.

Depuis des années, le curé Lefebvre agissait comme « directeur » de la famille de La Pérade. Soudain, en 1730, il faisait assigner devant la Prévôté de Québec le couple Tarieu, se plaignant que Madeleine, en particulier, l’eût accusé publiquement d’avoir composé et chanté des litanies burlesques, remplies de termes impies, obscènes et diffamatoires, d’avoir tenu des propos plus que grivois et injurieux pour la famille La Pérade, et d’avoir incité une femme à faire un faux serment en lui promettant l’absolution. Les témoins furent entendus, les plaidoiries rédigées, le réquisitoire prononcé, et le curé condamné, par sentence du 29 août 1730, à 200# de dommages et intérêts envers les seigneurs de La Pérade. M. Lefebvre porta sa cause en appel devant le Conseil supérieur ; il s’y défendit si bien que la curieuse sentence de la Prévôté fut renversée le 23 décembre 1730. Madeleine, qui n’aimait pas les défaites, ne put se résigner à celle-ci. En 1732, elle s’embarqua pour la France, afin de porter sa cause devant le Conseil du roi. On la reçut dans les ministères, mais l’appel fut refusé. Eut-elle le temps de rechercher, comme l’en avaient chargé ses frères et sœurs, les biens qui auraient pu leur appartenir dans la métropole par suite du décès de leur père ? Elle se rembarquait au printemps de 1733, voyageant sur le vaisseau du roi. À la suggestion du ministre Maurepas, cependant, et avec la participation des autorités coloniales, le litige fut réglé à l’amiable, par acte notarié, le 21 octobre 1733. L’arrangement consistait pour le curé Lefebvre à décharger M. et Mme de La Pérade des condamnations portées contre eux et à les en tenir quittes, à la condition que, de part et d’autre, on ne parlât plus de cette scabreuse affaire. Madeleine, signataire de l’acte en son nom et comme représentante de son mari, venait d’emporter le morceau.

On lui a prêté maint autre exploit, judiciaire ou militaire. Mais la légende est généreuse envers ceux qui, une fois, se sont signalés à l’attention de la postérité. Des trois ou quatre faits d’armes qu’on lui attribue en plus du siège de 1692, il ne faut retenir, semble-t-il, que celui de 1722, alors qu’elle sauva la vie de son mari attaqué par deux Abénaquis d’une « stature gigantesque », cassant les reins à l’un pendant qu’on maîtrisait l’autre. Elle se vit tout aussitôt entourée de quatre femmes autochtones qui l’eussent tuée si son fils de douze ans, Charles-François*, ne l’eût délivrée. Madeleine raconta elle-même cette action, et, plus tard, Charles de Beauharnois vint constater en personne la réalité des faits. (C’est dans ce récit qu’elle affirme que jamais une larme ne coula de ses yeux.)

Madeleine mourut à Sainte-Anne-de-la-Pérade, et fut ensevelie sous son banc, dans l’église paroissiale, le 8 août 1747. Elle avait 69 ans. Un nombre surprenant de prêtres assista à ses funérailles : les curés de Sainte-Anne-de-la-Pérade, de Saint-Joseph (Deschambault), de Sainte-Geneviève (Batiscan), de Saint-Charles-des-Roches (Saint-Charles-des-Grondines), de Saint-Pierre-les-Becquets (Les Becquets), et quelques autres peut-être, avaient tenu à lui rendre un dernier hommage.

Pierre-Thomas Tarieu de La Pérade lui survécut près de dix ans. Il fut inhumé à Sainte-Anne-de-la-Pérade le 26 janvier 1757, à l’âge de 79 ans.

AJTR, Greffe de Jean Cusson, 5 juin 1695 ; Greffe de Daniel Normandin, 14 mars 1714 ; Greffe d’A.-B. Pollet, 5 mars 1746.— AN, Col., C11A, 18, p. 69 (copies aux APC).— ANQ, Greffe de Louis Chambalon, 31 août 1711 ; Greffe de Pierre Duquet, 7 sept. 1669, 29 sept. 1670, 27 oct. 1676 ; Greffe de François Genaple de Bellefonds, 4 nov. 1704 ; Greffe d’Henry Hiché, 21 oct. 1733 ; AP, Coll. P.-G. Roy, Verchères et Jarret de Verchères ; AP, Madame de Maurepas ; NF, Coll. de pièces jud. et not., 550½, 886, 2 426, 2 675 ; NF, Foi et hommage, passim ; NF, Ins. Cons. sup. , passim ; NF, Ord. int., passim ; NF, Registres de la Prévôté de Québec, passim ; NF, Registres d’intendance, passim ; NF, Registres du Cons. sup., passim.— ANQ-M, Greffe d’Antoine Adhémar, 29 mars, 22 oct. 1710 ; Greffe de René Chorel de Saint-Romain, 6 juill. 1732 ; Greffe de Michel Lepailleur, 8 sept. 1706.— Charlevoix, Histoire de la N.-F. (1744), III : 123–125.— Correspondance de Vaudreuil, RAPQ, 1939–1940, passim.— Correspondance échangée entre la cour de France et le gouverneur de Frontenac, pendant sa seconde administration (1689–1699), RAPQ, 1926–1927, passim ; 1927–1928, passim.— Édits ord., II, III, passim.— Jug. et délib., passim.— [C.-C. Le Roy] de Bacqueville de La Potherie, Histoire de l’Amérique septentrionale ([2e éd.], 4 vol., Paris, 1753), I : 313, 324–328 ; III : 150–155.— RAC, 1899, suppl., 5–12.— Recensement du Canada, 1681 (Sulte).— Le Jeune, Dictionnaire.— Tanguay, Dictionnaire.— F.-A. Baillairgé, Marie-Madeleine de Verchères et les siens (Verchères, 1913).— François Daniel, Histoire des grandes familles françaises du Canada [...] (Montréal, 1867), 447–480.— A. G. Doughty, Une fille de la Nouvelle-France : vie de Magdelaine de Verchères et histoire de son époque, 1665–1692 (Ottawa, 1916).— Raymond Douville, Les premiers seigneurs et colons de Sainte-Anne de la Pérade, 1667–1681 (Trois-Rivières, 1946).— [L.-S. Rheault], Autrefois et aujourd’hui à Sainte-Anne de la Pérade. [2e partie] Jubilé sacerdotal de Mgr des Trois-Rivières (1 vol. en 2 parties, Trois-Rivières, 1895).— E. T. Raymond, Madeleine de Verchères (« The Ryerson Canadian history readers », Toronto, [1928]).— P.-G. Roy, La famille Jarret de Verchères (Lévis, 1908) ; La famille Tarieu de Lanaudière (Lévis, 1922) ; Toutes petites choses du régime français (2 sér., Québec, 1944), 2e sér., 37–40.— Jean Bruchési, Madeleine de Verchères et Chicaneau, Cahiers des Dix, XI (1946) : 25–51.— Philéas Gagnon, Le curé Lefebvre et l’héroïne de Verchères, BRH, VI (1900) : 340–345.— Henri Morisseau, Pierre Fontaine dit Bienvenu : lieutenant de Madeleine de Verchères dans la défense du fort le 22 octobre 1692, Revue de l’université d’Ottawa, XIII (1943) : 163–178.— P.-G. Roy, Madeleine de Verchères, plaideuse, MSRC, 3e sér., XV (1921), sect. i : 63–71.

Bibliographie de la version modifiée :

Bibliothèque et Arch. nationales du Québec, Centre d’arch. de la Mauricie et du Centre-du-Québec (Trois-Rivières, Québec), CE401-S21, 8 août 1747 ; Centre d’arch. de Montréal, CE603-S7, 17 avril 1678.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

André Vachon, « JARRET DE VERCHÈRES, MARIE-MADELEINE (baptisée Marie-Magdelaine) (Madeleine, Madelon) (Tarieu de La Pérade) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 3, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 2 mars 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/jarret_de_vercheres_marie_madeleine_3F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/jarret_de_vercheres_marie_madeleine_3F.html |

| Auteur de l'article: | André Vachon |

| Titre de l'article: | JARRET DE VERCHÈRES, MARIE-MADELEINE (baptisée Marie-Magdelaine) (Madeleine, Madelon) (Tarieu de La Pérade) |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 3 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1974 |

| Année de la révision: | 2024 |

| Date de consultation: | 2 mars 2026 |