Provenance : Lien

LAFITAU, JOSEPH-FRANÇOIS, prêtre, jésuite, missionnaire, découvreur du ginseng en Amérique du Nord, auteur de Mœurs des sauvages amériquains [...], né le 31 mai 1681 à Bordeaux, France, fils de Jean Lafitau, marchand de vin et banquier, et de Catherine-Radegonde Berchenbos, décédé le 3 juillet 1746 à Bordeaux.

La famille Lafitau donna deux fils aux jésuites, Joseph-François et Pierre-François. Ce dernier fut évêque de Sisteron, France, et il jouissait d’une haute considération à Rome ; il se fit le défenseur de l’œuvre littéraire de son frère aîné, dont il aida à faire publier les livres. La situation aisée de la famille procura aux jeunes Lafitau les avantages d’une bibliothèque bien garnie et son activité commerciale dans une ville portuaire qui accueillait des navires venus de nombreux pays, Nouvelle-France, Antilles, Amérique du Sud, Afrique, leur permit un contact précoce avec des langues étrangères et des coutumes différentes. L’exposition de captifs ramenés du Nouveau Monde était courante lors des festivités populaires à Bordeaux. Cette ville, fière à juste titre de ses vins de la Gironde, pouvait également s’enorgueillir de la célébrité d’un Montaigne, tout comme elle fera sienne la gloire d’un Montesquieu.

Joseph-François Lafitau entra chez les jésuites de sa ville natale à l’automne de 1696 et il y reçut la formation typique de ces éducateurs. Après avoir terminé son noviciat, en 1698, il étudia la philosophie à Pau pendant deux ans et la rhétorique pendant un an (1698–1701), avant d’enseigner la grammaire à Limoges pendant un an (1702) ; il étudia et enseigna les humanités à Saintes de 1703 à 1705, puis, de retour à Pau en 1706, il y fut professeur de rhétorique pendant un an. À Poitiers, il compléta ses études par une année de philosophie et deux de théologie (1706–1709), puis il passa une année à La Flèche ; finalement, il entra au Collège Louis-le-Grand à Paris, où il termina sa théologie en 1711. Cet itinéraire constitue un assez bon échantillonnage des grands centres d’éducation de la France de l’époque. Au cours de ces années de formation, Lafitau a sans doute eu l’occasion de lire des ouvrages sur les coutumes des peuples anciens et aussi sur le Nouveau Monde, et d’y puiser une documentation qui servira par la suite d’assise à ses études sur les coutumes des Iroquois (Haudenosaunee).

Le 10 avril 1711, de Paris, il demanda au général de la Compagnie de Jésus, à Rome, Michelangelo Tamburini, d’être envoyé dans les missions de la Nouvelle-France, et permission lui fut accordée de partir à la fin de l’année. Les arrangements au sujet de son voyage et de sa troisième année de probation seraient conclus avec le procureur à Paris, le père Jean de Lamberville*. Ordonné prêtre dans l’intervalle, Lafitau était retourné dans sa ville natale pour occuper la chaire de rhétorique au collège de Bordeaux.

Lafitau débarqua en Nouvelle-France juste avant la signature du traité d’Utrecht (1713) et au moment où prenait fin une période de chaudes luttes contre les Cinq-Nations. Il fit un arrêt à Québec, mais on l’envoya bientôt au Sault-Saint-Louis (Kahnawake, Québec) sur la rive sud du Saint-Laurent en face de Montréal. Il y exerça son ministère pendant près de six ans (1712–1717). On avait réuni dans cet établissement, fondé par Pierre Raffeix*, Jacques Frémin* et Jean de Lamberville, des Iroquois, dont plusieurs provenaient de la nation des Agniers (Mohawks). En 1682, le nombre de personnes qui y passaient l’hiver atteignait 600, réparties en 60 cabanes, et, en été, la population s’accroissait de quelque 300 nomades. Les liens de parenté qui unissaient ces membres des Premières Nations avec la confédération iroquoise étaient encore très étroits. Au moment de la visite de Charlevoix au Sault-Saint-Louis, en 1708, et avant l’arrivée de Lafitau, en 1712, la communauté accusait un déclin parce que la culture intensive du maïs avait épuisé le sol ; le bois de chauffage se faisait rare et le trafic de l’eau-de-vie avait exercé ses ravages aussi bien dans la « cabane longue » qu’à la mission même. Mais l’établissement du Sault-Saint-Louis était solidement ancré aussi bien dans la tradition iroquoise que chez les jésuites. La longue expérience de certains des missionnaires qui s’y trouvaient pouvait être d’un précieux secours à Lafitau dans l’étude qu’il ne tarderait pas à entreprendre. Jacques Bruyas*, au cours d’un séjour prolongé à Oneida (N. Y.), avait systématisé le régime verbal de la langue iroquoise. L’apport de Julien Garnier*, missionnaire assez avancé en âge qui avait passé 50 ans de sa vie chez les Iroquois, fut des plus importants ; il se fit le mentor de Lafitau et c’est devant lui que ce dernier prononça ses vœux dans l’église des jésuites à Montréal, le 25 août 1716. Le 12 septembre, les deux missionnaires se trouvaient à Québec pour signer le « Cahier des vœux » et Lafitau profita de l’occasion pour consulter des ouvrages que la mission ne possédait pas.

Il existe peu d’indices qui nous permettent de découvrir comment Lafitau s’y est pris pour recueillir des renseignements de ses sujets iroquois ; il n’a fait mention d’aucun d’entre eux comme source d’information. Il s’intéressait davantage aux théories, et l’orientation scientifique innée de son intelligence le porterait non seulement vers la recherche, mais l’inciterait également à publier le fruit de ses recherches. Il écrirait plus tard que des six années qu’il passa au Canada, il en vécut cinq chez les Premières Nations ; il déclara avoir lu les Relations de ses prédécesseurs et ne pas s’être contenté d’étudier les pratiques autochtones, mais avoir voulu ériger une science des coutumes en comparant les mœurs des Premières Nations avec celles des peuples de l’Antiquité. Il était doué d’un sens aigu de l’observation et ses écrits sont rehaussés de considérations pénétrantes qui allient la théorie à la vérification.

On peut déceler ses méthodes de travail grâce au rapport qu’il fit de sa découverte du ginseng (1718) et qui fit sa renommée dans les grandes académies d’Europe. Dans une lettre, en date du 12 avril 1711, adressée au procureur des missions de la Chine et des Indes, lettre qui connut par la suite une vaste diffusion en Europe, le père Pierre Jartoux avait fait connaître l’existence du « Gin-seng » de Tartarie. Il fut donné à Lafitau de prendre connaissance de cette lettre lors d’une visite à Québec, en octobre 1715. Jartoux y spéculait que, pour des raisons relevant du climat et du milieu, cette plante devait également se trouver au Canada ; Lafitau se mit dès lors en campagne. Sachant que les Iroquois attachaient une importance primordiale aux connaissances médicinales, il se dit que ceux-ci pouvaient connaître cette plante et que, le cas échéant, il aurait alors une preuve fragmentaire de leur origine asiatique. Effectivement, le ginseng faisait partie de la flore de l’Amérique du Nord et qu’on ne l’ait pas découverte plus tôt est une illustration du peu de cas que les Français faisaient de la médecine autochtone ; l’existence de la plante avait même échappé aux missionnaires qui connaissaient les dialectes. Lafitau ne fut pas long à se rendre compte qu’en manifestant un tant soit peu de considération pour l’habileté et le savoir des Premières Nations, il était possible de vaincre la réticence de ceux-ci à divulguer les secrets de leur science. Les herborisateurs iroquois encouragèrent Lafitau à poursuivre ses recherches et un beau jour il vit par hasard la fameuse plante qui croissait près d’une habitation. À son grand étonnement, une femme de la nation des Agniers qu’il avait engagée pour chercher la plante l’identifia comme étant un des remèdes utilisés par les Iroquois, et, lorsqu’il lui fit part de la confiance que les Chinois en avaient, elle l’utilisa et se guérit d’une fièvre chronique. Il fit immédiatement venir de Québec la publication de Jartoux et ses informateurs issus des Premières Nations reconnurent la plante sur la planche. Lafitau fut ainsi le premier à se servir sur le terrain de planches de botanique pour tirer des renseignements d’informateurs autochtones. Le ginseng était réputé comme aphrodisiaque en Asie et comme fébrifuge au Nouveau Monde ; la publication du rapport de Lafitau sur sa découverte de 1716 mettrait en branle une chasse au ginseng par les herboristes qui serait bien près de faire disparaître l’espèce de la vallée du Saint-Laurent ; elle donnerait lieu à des tentatives en vue de faire pousser la plante pour usage commercial aussi bien en France qu’au Canada. Dans son mémoire de 1718, Lafitau parle aussi d’autres espèces connexes appartenant à la famille des araliacées, notamment le nard indien et la salsepareille, longtemps utilisés par les herborisateurs autochtones.

Trois autres thèmes tirés de son ouvrage sur les Premières Nations illustrent son sens de l’observation et son aptitude à tirer des conclusions théoriques en partant d’observations concrètes et d’interprétations. En premier lieu, au sujet de l’habitation, il explore à fond l’appellation de bâtisseurs de cabanes que se donnaient les Iroquois et note avec tant de minutie ses observations sur la manière dont les cabanes longues étaient construites qu’en suivant la description détaillée qu’il en fournit il serait possible d’en faire une reconstitution architecturale ; elle se compare avantageusement aux études qu’en ont faites John Bartram (1751) et Lewis Henry Morgan (1851). En deuxième lieu, en notant la composition concrète d’une maisonnée, il élabore les règles fondamentales de la parenté chez les Iroquois et de ce qu’on appellera plus tard l’exogamie. Troisièmement, il a perçu la fonction du conseil des anciens du village comme unité de base de la structure politique des Iroquois et le statut comme allant de pair avec le groupe d’âge. De plus, il avait remarqué la piètre qualité et l’instabilité des canots d’écorce d’orme de fabrication iroquoise ; ces embarcations étaient le fruit de la nécessité, car il arrivait que les Iroquois fussent incapables d’obtenir les canots d’écorce de bouleau, d’une facture bien supérieure, des nations qui habitaient les régions où croissait le bouleau approprié ; sur ces observations, il élabora une théorie sur la spécialisation culturelle et l’adaptation au milieu : les Algonquins étaient passés maîtres dans l’art de façonner l’écorce de bouleau, tandis que les Iroquois, eux, ne travaillaient l’écorce d’orme que par stricte nécessité. Tout comme dans le cas de la découverte du ginseng, il y a là une application subtile de la théorie aux faits.

Lafitau retourna en France en 1717 afin de présenter personnellement à la cour un mémoire dans lequel il formulait son opposition à la vente de l’eau-de-vie aux membres des Premières Nations ; il voulait aussi obtenir la permission de déplacer le village de Sault-Saint-Louis, situé alors près des rapides, et le relocaliser sur un emplacement au sol plus fertile et d’une position stratégique plus avantageuse (son emplacement actuel). Sa première démarche connut une réussite partielle et la seconde, un franc succès.

L’appel pressant de Julien Garnier, supérieur de Lafitau en Nouvelle-France, afin que ce dernier rentre le plus tôt possible au Canada parce qu’il était le seul à bien comprendre la langue et la culture des Iroquois, ne reçut pas, de toute évidence, une réponse favorable. Pourquoi a-t-on gardé Lafitau en France ? Le dossier incomplet de la correspondance dans les archives des jésuites à Rome a fourni d’autres renseignements au sujet de son activité en Europe. Il se rendit probablement à Rome en 1718, afin de remettre en main propre à Tamburini, au nom de sa mission, la seconde de ses requêtes et aussi la demande relative à son retour dans la colonie. Son frère, Pierre-François, l’avait précédé à Rome. Ils y furent ensemble pour affaires, à un certain moment au cours de la période 1719–1720, mais on en ignore la date précise ; au cours du printemps de 1720, Joseph-François tomba malade et, à la fin d’octobre, on attendait toujours son arrivée à Rome, au moment où le général lui adressa ses félicitations pour avoir su régler à la manière de son distingué frère certaines difficultés au sein de la mission du Canada. En mars 1721, Tamburini écrivit à Joseph-François : « Ce n’est une petite obligation que j’ai pour ce que vous avez accompli à Paris et pour ce que votre frère a accompli à Rome. » Tamburini, de toute évidence, tenait les frères Lafitau en haute estime, particulièrement Pierre-François, diplomate de talent, qui serait bientôt élevé à la dignité de monsignore ; il respectait Joseph-François pour ses travaux scientifiques. Or, il lui fallait quelqu’un à la cour de France qui puisse agir auprès du régent, Philippe, duc d’Orléans ; il appert donc que les exigences administratives de l’ordre aient eu le pas sur la mission canadienne : Joseph-François fut retenu en France et, en 1722, on le nomma procureur à Paris des missions de la Nouvelle-France. Il partagea cet office avec le père Louis d’Avaugour* de 1723 à 1732 et resta seul en charge jusqu’en 1741 ; c’est grâce à cet arrangement que Lafitau put trouver le temps d’écrire. Après la publication de son œuvre majeure, il retourna effectivement au Canada entre 1727 et 1729 et y passa un an ; il y était inscrit comme supérieur de la mission du Sault-Saint-Louis.

Le Mémoire [...] concernant la précieuse plante du gin-seng [...] avait été présenté au régent en 1718 et Lafitau écrivit son ouvrage en deux volumes sur ce que l’on appellera plus tard l’ethnologie comparée, les Mœurs des sauvages amériquains [...], entre 1722 et 1724. Ce livre, lui aussi dédié au régent, remporta un succès immédiat et connut deux impressions en 1724, la première en deux volumes in-quarto et la deuxième, en quatre in-octavo. Il parut bientôt en hollandais (1751) et plus tard en allemand. Les deux volumes originaux sont exagérément longs et d’un style emphatique. L’ouvrage ayant été rédigé à la hâte, l’auteur fut manifestement débordé par son sujet ; le premier tome renferme un chapitre sur la religion qui aurait pu constituer un livre à lui seul et seulement deux chapitres sur des questions intéressant l’ethnographie. Plus tard, Lafitau décida de publier séparément le chapitre sur la religion, et son frère, devenu évêque, en assura l’impression ; fait étrange, après que Joseph-François eut obtenu les autorisations nécessaires de son ordre et des autorités ecclésiastiques, c’est la censure civile qui contrecarra ses projets. Lafitau avait apparemment permis à des collègues de lire la seconde version du chapitre ; plus tard il accusa l’un d’eux, mais sans toutefois fournir de nom, de s’être approprié ses idées. À un moment donné, il avait confié son manuscrit au père Antoine Gaubil, de la mission de Chine, qui le garda jusqu’après la mort de Lafitau ; Gaubil écrivit alors : « Il m’a fallu du temps pour le lire à cause de quelques occupations. Je me proposai à lui envoyer mes reflections, surtout pour ce qui regarde la Chine, quand j’ay appris la mort du P. Laffiteau : je ne sçai si son manuscrit plein de citations de toute espèce, a été imprimé. »

Lafitau publia deux autres ouvrages. Le premier, Histoire de Jean de Brienne, roy de Jérusalem et empereur de Constantinople (Paris, 1727), parut avant son deuxième voyage au Canada ; il est peu connu et difficile à trouver. Le second, en deux tomes, Histoire des découvertes et conquestes des Portugais dans le Nouveau Monde [...] (1733), fut publié après son retour en France. On le trouve souvent dans les bibliothèques. Cet ouvrage ne se contente pas de compiler des renseignements de première main, il cherche à offrir au lecteur français le récit d’explorations et d’aventures qu’il n’avait pas l’occasion de connaître autrement : les chroniques apparaissent à Lafitau comme un long déroulement de coutumes passées inaperçues jusque-là, dans le genre de celles qu’il avait rapportées dans les Mœurs. À partir de ces coutumes, comprises seulement, dit-il, dans la langue originale des peuples qui les pratiquent, il érige son « système » ou philosophie de l’histoire, et une fois de plus il se préoccupe de la corrélation entre la coutume et l’histoire naturelle, ou, pour employer un terme moderne, l’écologie.

Lafitau intéresse de façon toute particulière les historiens de l’ethnologie. Ce qui le distingue de ses prédécesseurs immédiats ou de ses contemporains c’est bien sa formulation explicite d’une méthode pour retrouver le passé ; sans références aux dates, aux endroits ou aux personnes, et se plaçant à l’extérieur des événements, il se sert des observations qu’il a faites en Amérique et, par une sorte de déduction évolutive, il projette un éclairage sur les coutumes et les mœurs de l’Antiquité. Le concept de Lafitau relativement à la méthode d’éclairage réciproque provenait de sources de deux ordres : certains écrits sur l’exploration du Nouveau Monde, dans lesquels des auteurs tels que André Thevet*, Marc Lescarbot* et José de Acosta avaient comparé les peuples du nouveau et de l’ancien monde, et, en second lieu, des écrits traitant des pratiques des religions païennes que des écrivains contemporains ou antérieurs avaient publiés au sujet des religions de l’Orient. Mais là où Lafitau s’écarte des autres grands « comparateurs », c’est lorsqu’il insiste sur l’importance de décrire les cultures en elles-mêmes. À ses yeux, les Autochtones du Nouveau Monde étaient avant tout des hommes ; les Iroquois formaient un véritable peuple et leurs mœurs et coutumes méritaient qu’on s’y arrête pour les étudier. C’était là un nouvel aspect du primitivisme qui faisait d’Autochtones génériques, des membres de Premières Nations spécifiques.

Même si bon nombre de ses comparaisons semblent outrées aujourd’hui et les déductions qu’il en tire, injustifiées, il a néanmoins fait montre de plus de compétence et de maturité que ses contemporains, à cause de sa méthode exclusive qui consistait à utiliser les observations cueillies sur le terrain pour faire la critique des sources antérieures touchant les populations iroquoises et à se servir de leurs coutumes comme instrument permettant de comprendre la nature de la société antique et sa culture. Son collègue, Charlevoix, lui-même historien, avait perçu dans quelle mesure son œuvre allait au-delà des expectatives dans le domaine de l’historiographie et appartenait à un autre genre, quand il observa au sujet des Mœurs : « aussi n’avions-nous rien de si exact sur ce sujet. Le parallèle des anciens Peuples avec les Ameriquains a paru fort ingénieux, & suppose une grande connoissance de l’antiquité ». Il est certes possible que Charlevoix, rentré en France en 1722 et membre de la rédaction du journal des jésuites, les Mémoires, au moment où Lafitau écrivait les Mœurs, ait été à l’origine des recensions qui commencèrent à paraître, alors que l’ouvrage de Lafitau n’était encore qu’un manuscrit, et qui éveillèrent l’attention des érudits sur sa portée, sa valeur et son importance, avant même que le livre ne sorte des presses.

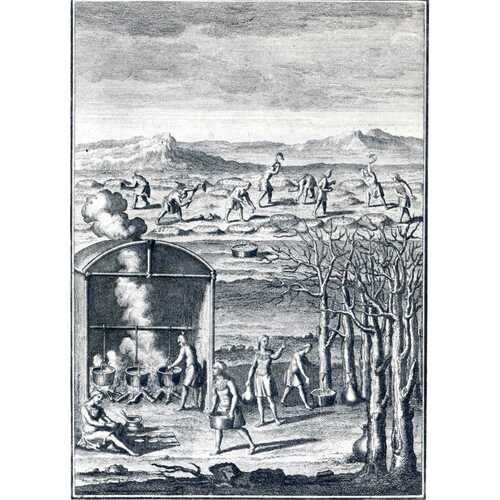

Les grands esprits du siècle des lumières ignorèrent Lafitau presque entièrement, mais sa réputation a été réhabilitée au xxe siècle grâce aux historiens de la pensée, notamment Gilbert Chinard (1913), qui l’a découvert et lui a donné la place qui lui revient dans l’histoire de la pensée française. À Paris, à la veille de la Première Guerre mondiale, l’ethnographe Arnold Van Gennep fit l’analyse critique de Lafitau et de son époque ; il loua son sens du système et le cita comme un exemple dont devrait s’inspirer l’ethnologie française moderne. Par la suite, Alfred Métraux a comparé les grandes lignes de l’œuvre de Lafitau à un manuel moderne d’anthropologie ; cependant, M. T. Hodgen a démontré que la disposition de la table des matières de son ouvrage est le reflet des préoccupations de la Réforme et que les classifications culturelles établies d’après ces préoccupations étaient devenues la manière acceptée d’organiser ce genre d’ouvrage. Après deux chapitres préliminaires intitulés « Dessein et plan de l’ouvrage », Lafitau attribue une origine asiatique aux populations d’Amérique ; il étudie « L’idée ou caractère des Sauvages en général » et trouve ceux-ci tout à fait humains, mais ensuite il s’enlise dans l’ennuyeuse fondrière de la « Religion », dont il émerge finalement pour terminer le premier tome, en traitant du « Gouvernement politique » puis des « Mariages et de l’éducation ». Le deuxième tome débute par des chapitres parallèles sur la division du travail selon les sexes : « Occupations des hommes dans le village » et « Occupations des femmes » ; ce dernier aspect est capital dans une nation où la parenté est établie d’après la ligne maternelle. Puis, de façon très heureuse, l’auteur poursuit avec d’importants chapitres : « De la guerre » et « Des ambassades et du commerce », activités premières des hommes chez les Iroquois. Dans le chapitre intitulé « De la chasse et de la pêche », le sujet est traité brièvement et nous laisse sur notre faim, mais celui qui parle des « Jeux », d’un intérêt toujours renouvelé pour la cour de Versailles, a droit à 20 pages ; il y a deux chapitres d’égale importance l’un ayant pour titre « Des maladies et de la médecine » et l’autre, « Mort, sépulture et deüil », qui constituent les préoccupations profondes des Iroquois. Le dernier chapitre intitulé « De la langue » n’arrive pas à la hauteur d’autres ouvrages de ses prédécesseurs, dont Bruyas et Pierre-Joseph-Marie Chaumonot* et contredit l’affirmation de Garnier qui lui reconnaissait du talent dans ce domaine.

Comme l’a fait remarquer K. Birket-Smith, Lafitau « a fait le premier pas vers la recherche ethnologique pour la recherche » et sa contribution est énorme. Il s’est servi de la preuve empirique pour discréditer l’opinion alors généralement répandue en Europe, selon laquelle les outils de pierre, semblables à des « celts », qu’il avait vus aux mains des membres des Premières Nations étaient des « pierres de tonnerre ». Dans le domaine de l’organisation sociale, il a découvert la descendance par la ligne maternelle et il a défini le système de classification de la parenté chez les Iroquois ; ce système, L. H. Morgan, qui n’avait jamais lu Lafitau, l’a redécouvert un siècle plus tard ; Lafitau rattacha le mode de résidence à la structure sociale et il signala l’importance de l’ancienneté dans la différenciation des statuts et des rôles chez les guerriers et les chefs. Cette dernière contribution attira l’attention des ethnologues sociaux qui, de sir John Myres à A. R. Radcliffe-Brown, le proclamèrent un des pionniers dans cette discipline. Par sa façon de traiter des lignes de démarcation du gouvernement local, l’importance des anciens dans la prise de décisions, il avait devancé l’intérêt que susciterait l’ethnologie politique.

Lafitau ne jouait pas au prophète ; il observait son temps. Qu’une matrone eût le pouvoir de déclarer la guerre ou de conclure la paix ne pouvait manquer de paraître inédit en Europe. Et il avait appris en tant que Français, sujet de Louis XV, que la guerre n’est qu’une facette de la politique et du gouvernement. Il se pencha sur les subtilités des tactiques iroquoises de la « guerre froide » et de la diplomatie. Il décrivit les bandes de guerriers qui parcouraient des distances considérables à travers des forêts denses pour faire un coup de main, ramener quelques scalps, capturer des prisonniers, puis disparaître dans la nature. Il n’ignorait pas que pour combler des effectifs décimés, il leur fallait parfois adopter des captifs plutôt que de les livrer au bûcher, et c’était là une décision où les femmes pouvaient influencer le conseil des Anciens. Il fit remarquer que les vieillards iroquois avaient compris les avantages d’une fédération pour mieux se défendre contre leurs voisins et les Européens ; cependant, nulle part il ne décrit la ligue des Cinq-Nations comme telle ou ne donne la composition des délégations nationales qui se rendaient au Grand Conseil d’Onondaga (près de Syracuse, N. Y.). Nous aimerions y trouver plus de profondeur historique touchant les institutions politiques iroquoises qui existent encore ; mais dans le domaine de la politique locale, à l’échelle du village, les observations empiriques de Lafitau parlent du « festin des âmes » (fêtes des morts) et des coutumes de ses participants qu’il compare à celles des anciens. L’assurance de la continuité pour la société iroquoise et son régime politique repose sur la coutume de ressusciter les morts en transmettant de façon symbolique leur nom ou leur titre à un vivant, lequel assume dès lors la personnalité et les charges du défunt. Cette perpétuation est la raison d’être du « festin des âmes » au cours duquel on installait des chefs et dont le rituel a des racines qu’on peut retracer jusqu’au système de conclusion de traités et d’alliances du premier tiers du xviie siècle.

Dans son temps, Lafitau était un homme du passé, mais par son apport à la science, il appartient au xviiie siècle car il a été un explorateur en plein dans le courant de l’ethnologie empirique.

Joseph-François Lafitau, Mémoire présenté à son altesse royale Mgr le duc d’Orléans, régent de France, concernant la précieuse plante du gin-seng de Tartarie, découverte en Amérique [...] (Paris, 1718 ; nouv. édit., H.-A.-J.-B. Verreau, édit., Montréal, 1858) ; Mœurs des sauvages amériquains, comparées aux mœurs des premiers temps (2 vol., Paris, 1724 ; 4 vol., Paris, 1724) ; Histoire des découvertes et conquestes des Portugais dans le Nouveau Monde [...] (2 vol., Paris, 1733) ; De Zeden der Wilden van Amerika [...] (Amsterdam, 1751) ; Mémoire du P. Lafitau : sur la boisson [vendue] aux sauvages, JR (Thwaites), LXVII : 38–46.

AD, Gironde (Bordeaux), État civil, Bordeaux, 31 mai 1681.— ARSI, Aquitaine 7, f.261 ; 12, f.318 ; Epist. Gen. ad diversos, 1719–1726, VI : 46 ; Epp. NN. ; Francia 49, 79/133–134, 116, 209ss ; Gallia 65 ; Gallia 110, ff.133, 331–333.— Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Première partie. Bibliographie par les pères Augustin et Aloys de Backer. Seconde partie. Histoire, par Augustin Carayon, Carlos Sommervogel, édit. (11 vol., Bruxelles et Paris, 1890–1932).— John Bartram, Observations on the inhabitants, climate, soil, rivers, productions, animals, and other matters worthy of notice. Made [...] in his travels from Pensilvania to Onondago, Oswego and the Lake Ontario, in Canada. To which is annex’d, a curious account of the cataracts at Niagara, by Mr. Peter Kalm, a Swedish gentleman who travelled there (Londres, 1751).— Kaj Birket-Smith, The paths of culture : a general ethnology, Karin Fennow, trad. (Madison et Milwaukee, 1965).— Gilbert Chinard, L’Amérique et le rêve exotique dans la littérature française au XVIIe et au XVIIIe siècle (Paris, 1913).— J. M. Cooper, Joseph-François Lafitau (1681–1746), Encyclopædia of the social sciences, E. R. A. Seligman, édit. (15 vol., New York, 1930–1935).— M. T. Hodgen, Early anthropology in the sixteenth and seventeenth centuries (Philadelphie, 1964).— F. E. Manuel, The eighteenth century confronts the gods (Cambridge, Mass., 1959).— L. H. Morgan, League of the Ho-dé-no-sau-nee, or Iroquois (Rochester, N.Y., 1851).— A. R. Radcliffe-Brown, Method in social anthropology : selected essays, M. N. Srinivas, édit. (Chicago, 1958).— Rochemonteix, Les Jésuites et la N.-F. au XVIIIe siècle, III : 384–386.— Kaj Birket-Smith, The history of ethnology in Denmark : Huxley memorial lecture for 1952, Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (Londres), LXXXII (1952) : 115–128.— W. N. Fenton, Contacts between Iroquois herbalism and colonial medicine, Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution, 1940–1941, 503–526 ; J.-F. Lafitau (1681–1746), precursor of scientific anthropology, Southwestern Journal of Anthropology (Albuquerque, N.M.), XXV (1969) :173–187.— Alfred Métraux, Les précurseurs de l’ethnologie en France du XVIe au XVIIIe siècle, Cahiers d’histoire mondiale / Journal of World History / Cuadernos de Historia mundial (Neuchâtel), VII (1962–1963) : 721–738.— Léon Pouliot, Les procureurs parisiens de la mission de la Nouvelle-France, Lettres du Bas-Canada (Saint-Jérôme, Qué.), XXII (1968) : 38–52.— Arnold Van Gennep, Contributions à l’histoire de la méthode ethnographique, Revue de l’histoire des religions (Paris), LXVII (1913) : 321–338.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

William N. Fenton, « LAFITAU, JOSEPH-FRANÇOIS », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 3, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 28 déc. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/lafitau_joseph_francois_3F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/lafitau_joseph_francois_3F.html |

| Auteur de l'article: | William N. Fenton |

| Titre de l'article: | LAFITAU, JOSEPH-FRANÇOIS |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 3 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1974 |

| Année de la révision: | 2023 |

| Date de consultation: | 28 déc. 2025 |