Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

FRANKLIN, sir JOHN, officier de marine, explorateur, gouverneur colonial et auteur, né le 16 avril 1786 à Spilsby, Angleterre, fils de Willingham Franklin et de Hannah Weeks ; le 19 août 1823, il épousa à Londres Eleanor Anne Porden (décédée en 1825), et ils eurent une fille, puis le 5 novembre 1828, à Stanmore (Londres), Jane Griffin*, et aucun enfant ne naquit de ce mariage ; décédé le 11 juin 1847, probablement à bord de l’Erebus, près de l’île du Roi-Guillaume (Nunavut).

Neuvième et fils cadet d’une famille de 12 enfants, John Franklin naquit dans le logement au-dessus du magasin de son père, dans la ville marchande de Spilsby. Les Franklin avaient été des fermiers propriétaires, mais la si grande imprévoyance de l’arrière-grand-père et du grand-père de John obligea son père, Willingham Franklin, à se lancer dans le commerce – situation mal vue dans la société de l’époque –, y trouvant le seul moyen de restaurer la fortune familiale. Willingham connut suffisamment de succès en vendant des marchandises sèches et des tissus fins pour être en mesure d’acheter un petit domaine rural près du village de Mavis Enderby, procurant ainsi à ses enfants un point de départ pour accéder à un statut social supérieur. John et ses frères et sœurs héritèrent apparemment du caractère ambitieux de leur père : toutes les filles, sauf l’une d’elles, morte en bas âge, et une autre, invalide, firent de bons mariages, et tous les fils sauf un poursuivirent de remarquables carrières.

L’exception parmi les fils était l’aîné, Thomas Adams, qui mourut (peut-être par suicide) en 1807, à l’âge de 33 ans, après des débuts en affaires florissants qui tournèrent au désastre. D’après l’histoire familiale, un associé sans scrupules et intrigant l’avait ruiné. Le deuxième fils, Willingham, devint un avocat reconnu, fut créé chevalier et emporté par le choléra en 1824, à l’âge de 44 ans ; il était alors juge à la Cour suprême de justice de Madras (Chennai), en Inde. Le troisième fils, le major James Franklin du Skinner’s Horse (1st Bengal Lancers) de l’East India Company, reçut le titre de fellow de la Royal Society pour son travail d’arpentage en Inde ; il mourut lui aussi à un âge relativement jeune, en 1834, d’une maladie du foie.

John Franklin, même s’il était le cadet, devint donc le chef de la famille et, toute sa vie, il garderait des liens étroits avec les siens, et afficherait un sens des responsabilités envers ses nombreux neveux et nièces. Outre qu’il veillait sur les enfants de Willingham et de James, il prêtait une attention particulière à ceux de ses sœurs Ann Peacock et Sarah Sellwood, décédées respectivement en 1808 et 1816, et de sa sœur Isabella Cracroft, devenue veuve en 1824. Franklin et sa deuxième femme adoptèrent officieusement deux nièces, Mary Franklin et Sophia Cracroft.

Enfant, Franklin montrait des signes d’une nature pieuse, et son père voulait qu’il entre dans les ordres. Toutefois, pendant que le jeune garçon étudiait comme pensionnaire à la King Edward VI Grammar School de Louth, une excursion au bord de la mer renforça son intérêt grandissant pour la marine. Son père prit des dispositions pour qu’il s’embarque comme mousse sur un navire marchand à destination de Lisbonne, dans l’espoir que cette expérience mette rapidement fin à ses aspirations romantiques. Or, John revint plus désireux que jamais de réaliser son rêve. Franklin écrirait que son choix de carrière ne fut inspiré ni par « l’uniforme attrayant », ni par « l’espoir de se débarrasser de l’école ». C’était plutôt, insista-t-il, qu’il « [s]’était imaginé tant les difficultés que les plaisirs de la vie de marin (même jusqu’à l’extrême) avant même qu’on [lui] en parle ». Il s’engagea dans la marine à titre de volontaire de première classe en octobre 1800, à l’âge de 14 ans, et, le 2 avril 1801, participa à la bataille de Copenhague, où le contre-amiral sir Horatio Nelson commandait les forces navales britanniques.

Peu après, une nouvelle occasion se présenta à Franklin grâce à son lien familial avec le lieutenant Matthew Flinders (une tante était la seconde épouse du père de Flinders). Franklin compta parmi les midships choisis pour le périple de Flinders vers la Nouvelle-Hollande (Australie) à bord de l’Investigator. Le navire leva l’ancre en juillet 1801. Les lettres de Franklin pendant ce voyage révèlent un jeune homme soucieux d’acquérir par lui-même une éducation diversifiée et de progresser dans sa profession : en octobre 1802, il écrivit qu’il étudiait des matières comme les tactiques navales, la navigation, la géographie, le français et le latin, tout en lisant William Shakespeare, Alexander Pope et Tobias George Smollett pour le plaisir. Selon les souvenirs d’une de ses nièces, Franklin « dévora des livres de toute sorte » tout au long de sa vie et pouvait passer des heures « indifférent à tout [ce qui se passait] autour de lui ». Il apprit l’astronomie et l’arpentage auprès de Flinders et sa diligence lui valut le surnom de M. Tycho Brahé. À Port Jackson (Sydney), Flinders nota ceci : « John Franklin se révèle digne d’intérêt. Il est capable d’apprendre tout ce que nous pouvons lui montrer et, bien [qu’il soit] un peu insouciant, je ne voudrais pas avoir un fils différent de [ce] qu’il est. »

Après avoir cartographié la côte de la Nouvelle-Hollande entre 1801 et 1803, Flinders dut mettre fin à son expédition, car l’Investigator n’était plus en état de naviguer. Ses hommes et lui durent s’embarquer sur un autre bâtiment, le Porpoise, pour rentrer en Angleterre. Le Porpoise et le navire marchand qui l’accompagnait firent toutefois naufrage près du détroit de Torres, au nord-est de l’Australie continentale. Franklin et 93 autres hommes passèrent près de deux mois sur un banc de coraux isolé d’un quart de mille de circonférence. Après avoir été secouru, l’équipage se scinda en deux groupes. Celui de Franklin gagna Canton (Guangzhou), puis retourna en Angleterre à bord d’une flotte marchande de l’East India Company. En route, ils subirent une attaque par des navires de guerre français, qu’ils repoussèrent d’abord, puis poursuivirent ; Franklin participa à la bataille et mérita les louanges du commodore, sir Nathaniel Dance, pour son « zèle et [son] empressement ».

De retour en Angleterre en août 1804, Franklin s’engagea sur le Bellerophon. L’hiver, le printemps et le début de l’été suivants, le navire fit le blocus du port français de Brest ; il mit ensuite les voiles pour l’Espagne et, le 21 octobre 1805, joua un rôle de premier plan dans la bataille de Trafalgar. Le Bellerophon s’approcha du bateau français l’Aigle à un point tel que leurs bouts de vergue s’entremêlèrent. En sa qualité de midship responsable des transmissions, Franklin se tenait sur la dunette, exposé, comme il l’écrivit, « pendant près d’une heure et demie […] au feu nourri et ininterrompu des mousquets dirigé des plus hautes hunes de l’ennemi sur le Bellerophon ». Des 40 hommes sur le pont, seuls Franklin et six autres « échappèrent à la mort ou aux blessures ». (Franklin souffrit cependant d’une légère surdité à cause du bruit constant des canons et des fusils.) Après la mort du capitaine John Cooke, le commandement tomba aux mains du premier lieutenant du Bellerophon, William Pryce Cumby. Ce dernier organisa alors l’assaut et captura l’Aigle.

Cet officier, qui devint un héros populaire après le combat, suscita la grande admiration du jeune Franklin. Des années plus tard, Franklin écrivit à Cumby : « [Je me suis] évertué à suivre votre modèle comme officier […] Cet exemple m’a incité à rechercher, par tous les moyens conformes à l’exécution normale de nos devoirs respectifs, l’amitié de ceux avec qui j’ai été associé. Quand ce sentiment se manifeste chez le commandant, il échoue rarement à produire les meilleurs efforts de [ses] compagnons. » L’exemple de Cumby devint effectivement un élément clé de la façon de diriger de Franklin, mais une autre conviction, qu’il avait exprimée peu avant l’épisode de Trafalgar, vint modifier cette orientation. Franklin soutenait qu’un jeune homme comme lui, qui s’était enrôlé dans la marine « sans avoir des myriades de nababs pour l’appuyer et assurer sa promotion », devait « fournir un effort intense afin que ses actions puissent surpasser les attentes les plus optimistes de son commandant ». Si, avec cette attitude, il devait « tomber sous le coup du sort », ses proches pourraient trouver alors du réconfort en sachant qu’il avait donné sa vie pour son pays. Franklin témoignait en général une grande loyauté et une amitié envers des subordonnés prêts à « fournir un effort intense » ; il pouvait cependant critiquer sévèrement ceux qui ne l’étaient pas.

En octobre 1807, on muta Franklin à bord du Bedford, qui escorta la famille royale portugaise jusqu’au Brésil, puis navigua au large de l’Amérique du Sud pendant deux ans. Il servit d’abord à titre de sous-officier de navigation, mais le 5 décembre, l’amiral sir William Sidney Smith le nomma lieutenant intérimaire ; sa promotion officielle au rang de lieutenant eut lieu le 11 février 1808. À son retour en Angleterre en 1810, on affecta le Bedford à des fonctions de blocus pendant quatre ans. Après la signature du traité de Paris, le 30 mai 1814, qui mit fin à la guerre avec Napoléon 1er, le navire fit partie d’une escadre qui amena les alliés de la Grande-Bretagne, le tsar de Russie et le roi de Prusse, à Londres, où se tenaient les célébrations de la victoire. En septembre, le Bedford mit le cap sur La Nouvelle-Orléans, où Franklin prit part à la bataille finale de la guerre de 1812.

Le 14 décembre 1814, Franklin participa à la bataille du lac Borgne. Responsable des embarcations du Bedford pendant une attaque menée contre des canonnières américaines sous les ordres du lieutenant Thomas ap Catesby Jones, il subit de légères blessures ; il se lança tout de même le premier à l’abordage de l’un des vaisseaux américains et accepta la reddition de son capitaine. Par la suite, il contribua à la construction d’un canal entre le bayou Catalan et le fleuve Mississippi. Ce nouveau passage permit aux bateaux britanniques stationnés sur le lac Borgne de préparer un assaut contre les fortifications américaines sur les berges du fleuve et de déclencher l’attaque.

Le 8 janvier 1815, Franklin était au nombre des 600 soldats, matelots et marines britanniques sous le commandement général du colonel William Thornton qui capturèrent les remblais américains sur la rive ouest du Mississippi. Le contingent naval, mené par le capitaine Rowland Money, s’empara hardiment d’une batterie américaine, même si les forces britanniques ne disposaient pas d’artillerie pour les soutenir. Malgré un feu nourri, les marins continuèrent d’avancer, et les défenseurs américains prirent la fuite. (La capture des remblais constitua la seule opération réussie par les Britanniques dans une journée de défaite : l’attaque principale sur le front américain autour de La Nouvelle-Orléans se solda par un échec total.) Dans une lettre au vice-amiral sir Alexander Forrester Inglis Cochrane, le major-général John Lambert, commandant en chef de l’armée, loua Franklin et quatre autres jeunes officiers de marine « dont les efforts et l’intelligence ont si souvent fait l’objet de l’admiration du général et des officiers supérieurs sous l’ordre desquels ils agissaient sur la rive ». On cita le nom de Franklin dans des dépêches, et Lambert recommanda fortement sa promotion, que Cochrane approuva.

Le Bedford rentra en Angleterre en mai 1815. Son service se termina au mois de juillet suivant. À peine quelques jours plus tard, on affecta Franklin à bord du Forth en qualité de premier lieutenant à la demande expresse du commandant, le capitaine sir William Bolton. En septembre, le Forth fut immobilisé à son tour ; la seule mission importante qu’on lui avait confiée avait été de ramener en France la duchesse d’Angoulême, fille exilée du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette. Franklin passa ensuite plus de deux ans à terre, rémunéré à demi-solde.

Les perspectives étaient sombres : à l’avènement de la paix, la marine subit des coupures draconiennes dans le nombre de ses navires et ses effectifs. Willingham Franklin père, qui subissait toujours les suites d’un désastre financier qui l’avait accablé quand il avait participé aux affaires compliquées de son fils Thomas Adams, ne put rien faire pour aider John pendant son chômage. Flinders, qui aurait sans aucun doute apporté à Franklin son appui pour obtenir une promotion et du travail, était mort en 1814, et les états de service remarquables de Franklin à La Nouvelle-Orléans semblaient compter peu, peut-être, comme Franklin le supposa amèrement, parce que les Britanniques y avaient essuyé une défaite générale si embarrassante. Des relations prestigieuses auraient été utiles : Edward Curzon, l’un des autres lieutenants louangés par le major-général Lambert, reçut une promotion en 1815 et on lui confia un commandement en 1816. Comme membre d’une famille d’aristocrates, il avait accès à des réseaux de favoritisme influents.

Pour Franklin, issu de la classe moyenne, un autre voyage d’exploration offrait la voie la plus probable vers le succès, et il mit ainsi à jour ses compétences d’arpenteur. Ce n’était pas la solution idéale : comme Franklin l’écrivit dans une lettre teintée d’inquiétude adressée au naturaliste de l’Investigator, Robert Brown, une absence de plusieurs années signifierait la perte de la possibilité de faire valoir ses intérêts auprès des autorités de la marine et, au retour, peut-être avec « une constitution grandement détériorée », il pourrait trouver les commanditaires de l’expédition soit à la retraite, soit incapables de lui assurer la promotion qu’il « recherchait [si] avidement ». Néanmoins, quand il entendit parler d’un projet d’expédition navale sur le fleuve Congo au début de 1816, Franklin présenta sa candidature, ayant conclu qu’il n’y avait « aucune autre division du Service naval, à l’exception de la présente expédition, qui soit active ou exige des efforts soutenus ou soit susceptible de mener au résultat le plus souhaitable, l’obtention [d’une] promotion. »

La démarche échoua, mais à la fin de 1817, le bruit courut que l’Amirauté proposait de reprendre l’exploration navale de l’Arctique. Franklin fit jouer tous ses contacts : à l’époque, il avait gagné l’appui du patron influent de Flinders, sir Joseph Banks* (il aurait minutieusement dressé la carte d’une partie de Londres et présenté son travail à Banks), et son frère Willingham avait noué des rapports utiles à l’Amirauté. Comme résultat, le 14 janvier 1818, on confia à Franklin la responsabilité du Trent pour une nouvelle expédition dans l’Arctique dirigée par le commandant David Buchan.

Tout comme le Dorothea, navire de Buchan, le Trent avait reçu la directive de naviguer vers le nord entre le Groenland et l’archipel du Spitzberg (Svalbard, Norvège) dans l’espoir qu’il serait possible de passer par le pôle Nord pour atteindre le détroit de Béring. Ce plan qui, en rétrospective, semble quasi ridiculement irréalisable, s’inspirait des rapports fournis depuis des décennies par des baleiniers selon lesquels on avait trouvé des eaux débarrassées de glaces au nord de l’archipel du Spitzberg, ce qui leur aurait permis d’atteindre des latitudes nord aussi hautes que 88°, voire 89°. John Barrow, deuxième secrétaire de l’Amirauté, qui s’intéressait à la science et aux questions navales, associé de Banks à la Royal Society, avait conclu que les eaux profondes de l’océan ne pouvaient geler de façon permanente, même à de hautes latitudes, et croyait donc qu’en saison favorable on pouvait trouver une voie navigable par le pôle Nord. Le moment semblait particulièrement propice à une telle entreprise, car les glaces nordiques se détachaient, disait-on, à un rythme sans précédent. Simultanément, une autre expédition menée par le commandant John Ross* se rendrait jusqu’à la baie de Baffin en quête du passage du Nord-Ouest.

Franklin établit rapidement des liens d’amitié avec le commandant en second de Ross, William Edward Parry*. Après de longues discussions sur des sujets scientifiques et autres, Parry consigna son impression que Franklin était « l’homme le plus intelligent de [sa] profession […] avec lequel [il ait] conversé depuis un certain temps ». À l’instar de Parry, Franklin se réjouissait de l’attention que les officiers de l’expédition recevaient tant de la communauté scientifique que de membres de la haute société. Comme il l’écrivit à sa famille, « dans tous les endroits et toutes les sociétés, l’expédition est le grand sujet de conversation, et le seul fait d’y appartenir semble suffire à ouvrir toutes les portes ». Après avoir lu un poème admiratif sur les expéditions composé par la jeune auteure Eleanor Anne Porden, Franklin demanda à lui être présenté ; cinq ans plus tard, elle deviendrait sa femme.

Les navires de Buchan partirent de Deptford (Londres) le 25 avril 1818. Même si leur équipement leur aurait permis de passer l’hiver dans l’Arctique, ils revinrent en octobre ; la glace s’était avérée épaisse, et des vents violents avaient causé des avaries majeures au Dorothea. Selon les ordres qu’avait reçus Buchan, si un navire ne pouvait plus naviguer, il continuerait à bord de l’autre ; il répugnait toutefois à agir de la sorte, de crainte de donner l’impression d’avoir abandonné les hommes sur le Dorothea désemparé. Déterminé à tirer profit de cette occasion, Franklin demanda la permission de tenir seul la barre du Trent, obéissant ainsi à l’ordre de ne pas rebrousser chemin. Buchan ne tint cependant pas compte des directives de l’Amirauté « plutôt que d’exposer son équipage au risque de rentrer au bercail seul sur un navire si détérioré et dangereux ». Il ne reçut aucun blâme pour cette décision, mais on ne le réengagea plus jamais dans une expédition arctique et il ne bénéficia d’aucune promotion pour son travail dans cette région.

De retour en Angleterre, Franklin reprit contact avec Mlle Porden. Il ne pensait pas seulement aux sentiments : Mlle Porden était une héritière, et si Franklin espérait l’épouser, il devrait se distinguer. Il proposa un plan pour une expédition qui traverserait les glaces flottantes vers le pôle Nord, à l’aide de bateaux montés sur des patins de traîneau. L’Amirauté rejeta l’idée à ce moment-là, mais, grâce aux exhortations de sir Humphry Davy, elle servit de base à l’expédition de Parry en 1827. (Celle-ci échouerait en raison de la dérive des glaces vers le sud, qui empêchait une avancée suffisante.) Malgré cette réponse négative, le caractère audacieux du projet et la détermination de Franklin à poursuivre l’exploration de l’Arctique avaient impressionné Barrow. Au début de 1819, on nomma Franklin à la tête d’une nouvelle expédition.

Cette entreprise devait se dérouler par voie terrestre, conjointement à un voyage de Parry au détroit de Lancaster. Même si, officiellement, elle avait été lancée par le secrétaire d’État aux Colonies, lord Bathurst, les directives avaient été préparées par Barrow. Les deux expéditions constituaient la réaction de ce dernier à l’échec de celle de Ross l’année précédente. Tout comme Buchan, Ross avait fait demi-tour sans avoir atteint son objectif, mais dans l’esprit de Barrow, sa décision était bien moins justifiée. Barrow croyait que le détroit de Lancaster constituait l’entrée la plus probable du passage du Nord-Ouest ; Ross affirmait cependant avoir vu des montagnes bloquer la route vers l’ouest. Sans plus de recherches, il avait rebroussé chemin. Après avoir appris que plusieurs jeunes officiers n’avaient pas la conviction que ces terres existaient, Barrow décida de lancer une nouvelle expédition en direction du détroit de Lancaster sous le commandement de Parry.

Entre-temps, Franklin traverserait la Rupert’s Land en direction du nord-ouest jusqu’à la côte de l’océan Arctique, probablement en empruntant le fleuve Coppermine, puis tournerait vers l’est et continuerait « de là le long de la côte nord de l’Amérique jusqu’à [Roes] Welcome, ou la baie de Baffin ou jusqu’où cette côte pourrait se terminer ». En d’autres mots, son groupe couvrirait la plus grande partie du passage du Nord-Ouest en canot ou à pied, tandis que Parry tenterait de traverser le passage en entier, en naviguant en direction opposée dans le confort supérieur de ses navires. Étrangement, les instructions données à Buchan, Ross et Parry décrivaient soigneusement les circonstances dans lesquelles ils devraient abandonner leurs missions, mais aucune disposition de ce genre ne figurait dans les ordres qu’avait reçus Franklin.

Auparavant, le seul homme blanc à avoir atteint l’embouchure du Coppermine était Samuel Hearne*, qui y parvint en 1771 et donnerait comme latitude 71°55´ nord. On avait cependant souvent douté de la justesse du récit de Hearne, principalement en raison de rumeurs persistantes selon lesquelles son journal original avait été grandement modifié par un prête-plume avant sa publication en 1795. Si le Coppermine atteignait la mer à une latitude plus basse que Hearne ne l’avait indiqué, la perspective d’un succès pour Parry serait plus prometteuse. (En fait, Hearne avait situé l’embouchure du fleuve trop au nord d’environ 200 milles.) On espérait que les deux expéditions puissent se croiser ; sinon, pendant son avancée vers l’est le long du littoral arctique, Franklin devait aménager des caches et laisser de l’information sur la région parcourue à l’usage de Parry. On avait remis à Franklin un exemplaire du journal original de Hearne, et il fit remarquer que les inscriptions étaient « plutôt semblables à [celles] du livre imprimé ». Il n’était donc « pas prêt à aller aussi loin que certaines personnes et douter de l’ensemble de ses déclarations », mais il pensait que Hearne avait « laissé un champ d’observation assez vaste » et espérait « pousser plus loin ses recherches ». Depuis 1815, Franklin avait cherché, en ces temps de paix, des missions à la hauteur de ses ambitions, et cette expédition était la plus prometteuse qu’on lui avait offerte jusque-là. Il savait bien que de nouvelles découvertes géographiques seraient la meilleure façon de se faire un nom.

L’expédition de Franklin fut planifiée à la hâte et transportait relativement peu de provisions. Cependant, les représentants de la Hudson’s Bay Company (HBC) à Londres avaient assuré l’Amirauté et le ministère des Colonies qu’ils leur achemineraient une aide substantielle. En particulier, la HBC promit de fournir « des guides métis [et] des interprètes en langue chipewyan, des chasseurs et des accompagnateurs pour transporter des provisions et des bagages ». À la dernière minute, on s’adressa également à Simon McGillivray, de la North West Company (NWC) rivale, et Franklin reçut une lettre de recommandation auprès des agents de la société. Au même moment, l’explorateur sir Alexander Mackenzie* formula des suggestions détaillées sur la marche à suivre que Franklin devrait adopter. Ce dernier devait recueillir le plus d’information possible auprès de sources locales avant d’arrêter son plan final.

Les perspectives devaient sembler raisonnablement encourageantes, en dépit de l’ampleur de la tâche. Deux jours avant son départ, Franklin se promenait dans Londres au bras de Mlle Porden et faillit lui demander sa main, mais il y renonça, car il « trouvait injuste de s’attacher l’affection de toute dame au début d’un périple comme le [leur] qui annonçait tant de périls ». Elle déclarerait que si Franklin l’avait demandée en mariage, elle n’aurait pas accepté, parce qu’elle se sentait plutôt obligée de s’occuper de ses parents vieillissants. Elle avoua toutefois : « Je crois que tu emportais avec toi une grande partie de mon cœur, car tu étais certainement plus dans mon esprit que je ne pouvais vraiment l’expliquer. »

Deux midships, George Back* et Robert Hood*, le chirurgien de la marine John Richardson* et le marin John Hepburn* accompagnaient Franklin. Le ministère des Colonies s’occupa de trouver pour les membres de l’expédition des places à bord d’un navire de la HBC. Les explorateurs quittèrent l’Angleterre le 23 mai 1819 et arrivèrent à York Factory (Manitoba) le 30 août. À leur surprise, ils y trouvèrent prisonniers Angus Shaw*, John George McTavish et d’autres associés de la NWC. Franklin ignorait jusqu’à ce moment-là combien la rivalité entre les deux sociétés de traite était devenue âpre, voire violente. Il apprit alors que « les deux entreprises étaient en train de s’armer au maximum de leur capacité en vue d’un combat décisif l’été suivant ». Il ordonna rapidement à ses acolytes de ne rien faire qui puisse être considéré comme de l’ingérence. Pourtant, certains hommes de la NWC avaient passé l’hiver plus au nord que leurs rivaux, et Franklin leur avait demandé des conseils tout comme aux employés de la HBC.

Le consensus était clair : le mieux à faire consistait à suivre les itinéraires des trafiquants de fourrures en empruntant les cours d’eau et les portages le plus au nord possible (c’est-à-dire en direction des districts d’Athabasca et du Grand lac des Esclaves) ; de là, Franklin pouvait se diriger vers le Coppermine. Cependant, la HBC ne fournit qu’une embarcation, insuffisante pour transporter même les provisions limitées que Franklin avait apportées. Les explorateurs laissèrent la plupart des vivres ainsi que le matériel destiné au troc avec les Autochtones à York Factory ou le long du trajet vers Cumberland House, sur la rivière Saskatchewan ; les sociétés de traite promirent de les acheminer plus tard. Franklin avait hâte de se mettre en route et de préparer le trajet vers le nord. À la mi-janvier 1820, Back, Hepburn et lui quittèrent Cumberland House chaussés de raquettes pour entreprendre une marche de près de 800 milles qui les mènerait au lac Athabasca. Richardson et Hood devaient les y rejoindre au printemps, munis des fournitures promises par les deux sociétés.

Dans le district d’Athabasca, la NWC était de loin plus solidement établie que la HBC. Les explorateurs séjournèrent donc au fort Chipewyan (Alberta) de la NWC plutôt qu’au poste de la HBC. Par l’entremise d’une correspondance avec Willard Ferdinand Wentzel au fort Providence (Old Fort Providence, Territoires du Nord-Ouest), poste de la NWC sur la côte nord du Grand lac des Esclaves, Franklin s’assura qu’une bande, connue sous le nom de Couteaux-Jaunes, sous-groupe des Dénés, joigne l’expédition à titre de chasseurs. Il recruta aussi une équipe de voyageurs de la NWC. Malheureusement, Richardson et Hood n’apportèrent que fort peu des provisions espérées. Lorsque le groupe partit du fort Chipewyan le 18 juillet 1820, les membres n’avaient de la nourriture que pour une semaine environ et durent vivre principalement de pêche pendant le trajet. Ils rencontrèrent le chef des Couteaux-Jaunes, Akaitcho, et sa nation près du fort Providence, puis reprirent leur périple vers le nord le 2 août 1820. Ils établirent leurs quartiers d’hiver, qu’ils nommèrent fort Enterprise, à proximité du Coppermine.

Pendant l’hiver, on délégua Back aux postes du lac Athabasca pour se procurer d’autres provisions. À l’un d’eux, il fit la connaissance de George Simpson*, homme énergique et autoritaire, à qui on avait confié la mission de renforcer la position de la HBC dans le district. Simpson était déterminé à n’accorder que le minimum d’aide aux membres de l’expédition, sous prétexte que « leurs besoins [n’étaient] qu’une préoccupation très secondaire [par rapport] aux propres difficultés [de son entreprise] ». De plus, il voyait d’un mauvais œil les bonnes relations que les explorateurs entretenaient avec la NWC. À une liste de récriminations à ce propos dans son journal, il ajouta un certain nombre de remarques désobligeantes au sujet de Franklin, qu’il n’avait jamais rencontré. Même si les agents principaux de la NWC restèrent amicaux, leur représentant au fort Providence, Nicholas Weeks, ajouta aux difficultés de Franklin en nourrissant inexplicablement des rumeurs selon lesquelles les explorateurs n’étaient que de « pauvres diables » infortunés qui visaient à obtenir de la nourriture qu’ils ne pouvaient payer. Au retour printanier des caribous, Akaitcho refusa de chasser jusqu’à ce que Franklin, après des efforts acharnés, le convainque qu’il recevrait bel et bien une rémunération en marchandises de traite pour ses services dès que le matériel de l’expédition serait acheminé de York Factory.

Franklin amorça donc son périple vers le nord en juillet 1821 avec des provisions insuffisantes. Il planifia de subsister en chassant et en obtenant de la nourriture auprès des Inuits. Or, même si plus de 12 000 livres de viande fraîche furent consommées pendant le trajet, les hommes forcés de fournir un effort physique aussi intense avaient des besoins élevés et, sans les vivres promis par les deux sociétés, les explorateurs disposèrent de peu de réserves quand le gibier se raréfia. Franklin aurait pu, bien sûr, abandonner le projet à ce moment-là et retourner en Angleterre, mais les ordres qu’il avait reçus ne précisaient pas les conditions qui auraient pu justifier une telle décision. De plus, il avait fait preuve d’une grande ingéniosité en se rendant si loin, et l’ambition dont lui et les autres officiers étaient imprégnés par leur formation dans la marine ne leur aurait guère permis de gaspiller une occasion si durement gagnée. Renoncer, comme Ross et Buchan l’avaient fait trois ans auparavant, aurait pu briser leur carrière.

Les explorateurs descendirent le Coppermine jusqu’à la mer et prouvèrent que la position indiquée dans la version publiée du journal de Hearne était erronée. En marchant vers l’est le long du littoral, ils parcoururent une distance impressionnante (plus de 600 milles), mais avancèrent beaucoup moins en matière de longitude : suivre le tracé des profondes échancrures du détroit Arctic, de l’anse Bathurst et du détroit de Melville représentait moins de la moitié de la distance qui les séparait du détroit de Roes Welcome, alors que s’ils avaient progressé en ligne droite, ils auraient presque atteint leur destination.

Après avoir quitté le Coppermine, les explorateurs n’eurent plus de contacts avec les Inuits, mais la chasse assura leur subsistance au début du trajet. Franklin avança jusqu’au 21 août ; comme il était alors trop tard pour revenir sur ses pas, il emprunta un raccourci pour se rendre directement au fort Enterprise. Cependant, les caribous avaient commencé leur migration vers le sud beaucoup plus tôt que l’année précédente, et il devint quasi impossible de se nourrir de gibier et autres produits de la terre. Non habitués à la structure de commandement de la marine et connaissant mieux le pays, les voyageurs entraient fréquemment en conflit avec les officiers. Les membres de l’expédition les plus faibles furent laissés derrière, tandis que Franklin et d’autres partirent trouver de l’aide ; le meurtre et le cannibalisme firent plusieurs victimes dans le premier groupe et quelques hommes succombèrent à la faim dans le second. Au total, 11 des 20 hommes, dont Hood, moururent avant que les chasseurs d’Akaitcho ne viennent leur porter secours. Les explorateurs passèrent l’hiver au fort Resolution, puis rentrèrent en Angleterre en octobre 1822.

Pour Franklin, la catastrophe revêtait une importance considérable, profondément personnelle. Au cours de l’hiver passé au fort Enterprise, la lecture de livres religieux offerts à l’expédition par une aristocrate évangélique, lady Juliana Lucy Barry, avait intensifié la piété de sa jeunesse. Les explorateurs apportèrent certains de ces ouvrages dans leur voyage vers le nord, et ces lectures quotidiennes procurèrent un soutien moral essentiel non seulement à Franklin, mais aussi à Richardson et à Hood, le seul Anglais qui perdit la vie dans cette expédition. Ultérieurement, Franklin écrivit à son frère Willingham qu’il n’avait « jamais éprouvé pareille […] joie grâce au réconfort de la religion qu’en ces moments d’immense détresse, quand il ne paraissait guère y avoir de raison d’espérer que [son] existence puisse se prolonger au delà de quelques jours ». Dans son ouvrage Narrative of a journey to the shores of the polar sea, in the years 1819, 20, 21, and 22, qui fut publié en avril 1823 et obtint un grand succès, il réaffirma discrètement, mais fermement, ce sentiment religieux. L’auteur résuma sans ambages ses pérégrinations comme ayant été « longues, fatigantes et désastreuses » ; cependant, bien que l’expédition n’ait pas atteint son objectif et malgré le nombre de morts, le public le considéra comme un héros pour le courage stoïque chrétien avec lequel il avait enduré ses malheurs.

Pendant son absence, Franklin avait été élevé au grade de commandant et, le 20 novembre 1822, il reçut le brevet de capitaine convoité depuis longtemps. Mlle Porden et lui se fiancèrent bientôt ; avec sa solde de capitaine, l’héritage de sa future épouse et les redevances de son livre, Franklin voyait son avenir assuré. Les cercles sociaux et littéraires au sein desquels Mlle Porden évoluait étaient prêts à l’accueillir comme la grande vedette de la saison. Pourtant, Franklin opposa tout d’abord une résistance à la célébrité, car il craignait fortement, comme il le confia à sa fiancée, « qu’une telle attention puisse [l’]inciter à assumer personnellement le mérite de résultats entièrement attribuables à la bénédiction toute-puissante d’une divine providence ». Au lieu de se complaire dans les frivolités sociales, Franklin s’engagea dans des organismes tels que la Naval and Military Bible Society, à la réunion annuelle de laquelle il raconta son histoire. Jusqu’à la fin de sa vie, ses croyances et pratiques religieuses garderaient un fort accent évangélique.

Les expériences de Franklin dans l’Arctique l’avaient transformé, et jamais plus il ne manifesterait l’ardente ambition de sa jeunesse. Au début, ce changement déconcerta Mlle Porden, impatiente de le voir jouer les rôles de héros et d’auteur dans le milieu auquel elle appartenait. Elle redoutait qu’il s’attende à ce qu’elle partage son zèle évangélique et, peut-être, renonce à sa carrière littéraire. Avec le temps, elle devint plus compréhensive quant au manque d’assurance de son mari en société. À son amie et collègue écrivaine Mary Russell Mitford, elle expliqua que Franklin était « un homme sensé et digne d’estime, mais pas un homme de lettres ou, pour parler plus correctement, il lit et pense beaucoup, mais n’a pas l’habitude de communiquer beaucoup ce qu’il lit et pense, sauf dans la stricte intimité ». Après leur mariage, Franklin fut peu à peu accepté par les gens de lettres amis de sa femme.

La naissance d’une fille, Eleanor Isabella, le 3 juin 1824, amena des moments heureux dans la famille avec, comme Franklin se le rappellerait avec affection, « [leur] petite installée sur le parquet, et [sa femme et lui] étendus sur les sofas ». Cependant, l’état de santé d’Eleanor Anne ne cessait de décliner et de nombreux mois s’écoulèrent avant que les médecins réussissent à diagnostiquer une tuberculose. Néanmoins, elle insista fortement pour que Franklin poursuive ses projets d’une deuxième expédition, et il se conforma à ses désirs. Elle mourut le 22 février 1825, six jours seulement après que son mari eut quitté le port pour l’Arctique.

L’expédition de Parry avait prouvé qu’il existait presque à coup sûr un passage du nord-ouest. Par conséquent, l’Amirauté souhaitait obtenir plus d’information sur la partie ouest de la côte arctique. Même si la nouvelle expédition ressemblait largement à la première quant à son objectif géographique, aucune difficulté majeure ne surviendrait, grâce à la soigneuse planification de Franklin et au soutien fourni par la HBC (désormais fusionnée avec la NWC). Encore une fois, Richardson et Back l’accompagnaient ; Hood avait été remplacé par Edward Nicholas Kendall. Les explorateurs établirent des quartiers d’hiver au fort Franklin, sur le Grand lac de l’Ours (Territoires du Nord-Ouest), durant l’été de 1825, puis, en 1826, ils descendirent le fleuve Mackenzie dans des bateaux construits spécialement pour l’expédition. De l’embouchure du Mackenzie, Franklin et Back mirent le cap vers l’ouest, tandis que Richardson et Kendall se dirigèrent vers l’est pour lever la carte de la côte entre le Mackenzie et le Coppermine.

De nouveau, Franklin progressait en parallèle avec une expédition sur mer. Le Blossom, commandé par Frederick William Beechey*, pénétra dans l’Arctique par le détroit de Béring avec, comme directive, de croiser le groupe de Franklin, si possible. Le brouillard et de mauvaises conditions de glace retardèrent les embarcations de ce dernier ; le 16 août, se souvenant de la catastrophe de 1821, Franklin conclut à contrecœur que « le point au delà duquel la persévérance serait de l’imprudence » avait été atteint. Même s’il éprouvait « une douleur non ordinaire » à le faire, il donna l’ordre de rebrousser chemin. Comme il l’apprendrait plus tard, un bateau envoyé par le Blossom ne se trouvait alors qu’à 160 milles de là.

Une rencontre avec Beechey aurait fait de Franklin un héros encore plus populaire, mais les géographes et les scientifiques considérèrent l’expédition comme un succès total. En combinant les résultats, les deux aventures de Franklin offraient le tracé de plus de 1 200 milles de littoral, en plus d’importants relevés magnétiques, géologiques et zoologiques. Franklin rentra en Angleterre en septembre 1827 et fut créé chevalier le 29 avril 1829 ; un diplôme honorifique de la University of Oxford et la médaille d’or de la Société de géographie de Paris comptent au nombre des autres récompenses qu’il reçut.

Parmi les lettres les plus charmantes que Franklin écrivit figure sa description de la façon dont il renoua une relation chaleureuse avec sa fille de trois ans, qui n’avait évidemment gardé aucun souvenir de lui : « Je l’ai fait asseoir sur le tapis, avec ses [cousins] en cercle autour de moi, et commençai un jeu de gages basé sur l’imitation qui ravit tout le groupe, et Eleanor en particulier, à un point tel qu’il fit naître entre nous deux un lien intime et que depuis nous nous amusons ensemble. » La préoccupation de Franklin d’assurer le bien-être de la petite Eleanor Isabella peut expliquer la promptitude avec laquelle il commença à courtiser une amie de la mère de l’enfant, Jane Griffin. Ils se marièrent juste un peu plus d’un an après le retour de Franklin ; malheureusement, lady Franklin n’eut pas grand succès comme belle-mère, mais les deux époux étaient dévoués l’un envers l’autre.

Le gouvernement n’avait pas l’intention de parrainer d’autres expéditions dans l’Arctique ; Franklin chercha donc un poste ordinaire dans la marine. Le 23 août 1830, on le nomma capitaine du Rainbow, en station dans l’est de la Méditerranée. Pendant ce mandat, la philosophie de gouvernance de Franklin réussit remarquablement : le climat à bord était si harmonieux que les marins surnommèrent leur navire le « paradis de Franklin ». Basé au départ à Corfou, en Grèce, le Rainbow fut envoyé au port commercial de Patras au printemps de 1832.

Avec l’appui de la Grande-Bretagne, de la France et de la Russie, la Grèce venait d’obtenir son indépendance de la Turquie ; cependant, le pays sombra bientôt dans la quasi-anarchie. Une faction rebelle au gouvernement provisoire occupait Patras, et on confia à Franklin la lourde tâche de maintenir l’ordre sans user de la force. Le consul britannique à Patras écrirait que « les pires et les plus graves excès » de violence n’avaient été évités que grâce au « calme empreint de dignité » de Franklin. Cet exploit revêtit une portée politique considérable, car on soupçonnait les Russes d’avoir fomenté le désordre à leurs propres fins. Le roi Guillaume IV récompensa Franklin en le décorant de l’ordre des Guelfes, tandis que le roi Otho de Grèce lui décerna l’ordre du Sauveur.

Franklin revint en Angleterre à la fin de 1833. Plus tôt cette année-là, une expédition terrestre de secours, commandée par Back, avait été envoyée à la recherche du groupe de Ross, dont on n’avait pas de nouvelles depuis longtemps ; les deux entreprises avaient été organisées grâce à des fonds privés. En 1836, Barrow, de concert avec Franklin et Richardson, proposa une nouvelle aventure navale pour explorer la partie encore inconnue de la côte entre la presqu’île de Kent, jusqu’où Franklin s’était rendu en 1821, et l’anse de Chantrey, découvert par Back (rentré en septembre 1835). Franklin espérait qu’on lui confie le commandement, mais à sa déception, celui-ci échut à Back. Il accepta donc l’offre de lord Glenelg, secrétaire d’État aux Colonies, de le nommer lieutenant-gouverneur de la colonie pénitentiaire de la terre de Van Diemen (Tasmanie).

Franklin arriva à sa nouvelle affectation le 6 janvier 1837 et s’aperçut que l’élite, parmi les colons libres, se divisait entre les conservateurs disciples de l’ancien gouverneur, George Arthur*, et ceux qui espéraient des réformes libérales. En tentant de réconcilier les factions, Franklin ne réussit qu’à se les mettre à dos. Son principal adversaire, John Montagu, avait été le secrétaire d’Arthur. Parent par alliance de ce dernier, il était sans aucun doute compétent et entretenait des idées éclairées sur l’administration des prisonniers, mais il montrait aussi une prédilection pour les méthodes sournoises. Pendant un long séjour en Angleterre, Montagu calomnia méchamment Franklin auprès des autorités. En janvier 1842, Franklin le congédia. De retour en Angleterre, Montagu continua sa campagne de dénigrement, avec le résultat que le nouveau secrétaire d’État aux Colonies, lord Stanley, destitua Franklin dans une lettre qui condamnait sévèrement sa conduite. Des amis de Montagu firent circuler des copies de la lettre dans la terre de Van Diemen. Néanmoins, de nombreux colons étaient reconnaissants envers Franklin pour ses efforts en vue d’améliorer le système d’éducation et de promouvoir divers organismes scientifiques et culturels. Une large foule se rassembla pour le saluer et l’applaudir à son départ.

Franklin retourna en Angleterre en juin 1844, déterminé à laver l’humiliation causée par la lettre de Stanley. À sa satisfaction, il apprit que sa réputation à l’Amirauté avait été maintenue grâce à des rapports émanant des représentants de plusieurs expéditions de recherches scientifiques et hydrographiques menées dans la terre de Van Diemen pendant son mandat. Une autre nouvelle souleva son intérêt : Barrow annonçait une nouvelle expédition navale dans l’archipel arctique. Cependant, les plans de ce dernier reposaient sur la supposition optimiste et erronée qu’il y avait peu de terre, voire pas du tout, et donc des eaux relativement libres, le long d’une ligne sud-ouest partant du détroit de Barrow jusqu’au détroit de Béring. Franklin ne partageait pas cette opinion. Il savait que les explorateurs affronteraient de la glace dense et progresseraient donc presque certainement à un rythme plus lent que Barrow ne le prétendait. Néanmoins, les navires choisis, l’Erebus et le Terror, semblaient aptes à supporter même des conditions difficiles. De construction exceptionnellement solide, ils avaient été renforcés pour l’expédition de 1839 à 1843 de sir James Clark Ross* en Antarctique, pendant laquelle ils avaient été les premiers à briser la ceinture de glace épaisse au nord de la mer de Ross. De plus, en 1845, Franklin insista pour qu’ils soient équipés de moteurs à vapeur auxiliaires.

On offrit d’abord le commandement à Ross, qui déclina la proposition, peut-être en raison de son mariage récent et peut-être aussi par amitié pour Franklin. Même s’il avait presque 60 ans, ce dernier sollicita alors le poste avec une grande ténacité. Il ne poursuivait pas l’objectif d’ajouter un fleuron à sa renommée ; il voulait plutôt prouver publiquement que l’Amirauté n’acceptait pas la réputation que lui avait faite le ministère des Colonies. Il avait prévu de laisser ses officiers mener les importants travaux exploratoires et scientifiques, en pensant qu’ils se réjouiraient de cette possibilité d’avancer dans leurs carrières. Son rôle consisterait à maintenir l’harmonie et la bonne santé des participants pendant l’expédition. Sachant que le voyage durerait deux ans ou plus, Franklin avait l’intention de compléter les rations par du gibier autant que possible. Il devait s’être rendu compte que, à son âge, il mourrait certainement si une retraite terrestre devenait nécessaire ; il choisit tout de même de partir.

L’expédition, composée de 129 officiers et marins, prit la mer le 19 mai 1845. En septembre 1846, les glaces épaisses au large de la côte ouest de l’île du Roi-Guillaume emprisonnèrent l’Erebus et le Terror. On ne savait presque rien de cette île, qui n’avait été visitée par des Européens qu’un court moment pendant l’expédition menée par Ross de 1829 à 1833. L’endroit s’avéra un piètre territoire de chasse. Au début, le succès devait sembler à portée de main, car les navires ne se trouvaient qu’à environ 100 milles du littoral, où les explorateurs savaient qu’ils trouveraient une route praticable vers l’ouest. Cependant, la glace resta un obstacle infranchissable. Les navires supportèrent la pression de la glace, mais sans gibier frais, les hommes commencèrent à perdre des forces.

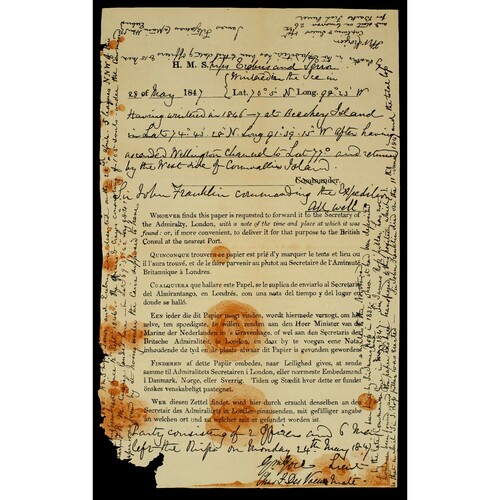

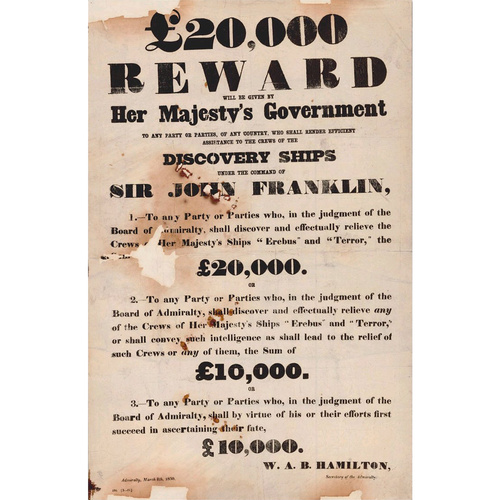

Franklin mourut le 11 juin 1847. Le document signé le 25 avril 1848 par le commandant en second, Francis Rawdon Moira Crozier, à Victory Point, sur l’île du Roi-Guillaume, ne mentionne ni la cause de sa mort ni l’endroit exact, à bord du navire ou à terre. En 1859, des membres d’une expédition de recherche menée par Francis Leopold McClintock* trouvèrent ce document. On pouvait y lire que les navires avaient été abandonnés et que les 15 officiers et 90 hommes survivants devaient partir pour la Grande rivière des Poissons (rivière Back) le lendemain. On suppose que, de là, ils auraient tenté d’atteindre les postes de la HBC. La tentative de retraite ne laissa aucun survivant connu, et certains eurent recours au cannibalisme. Les détails complets de leur destin restent entourés de mystère, malgré une longue série de recherches au cours du xixe siècle – nombre d’entre elles inspirées par les plaidoyers inlassables de lady Franklin –, et les investigations en cours de nos jours. Au xixe siècle et au début du xxe, John Rae*, Charles Francis Hall*, Frederick Schwatka* et Knud Johan Victor Rasmussen* recueillirent des témoignages verbaux d’Inuits qui avaient rencontré les explorateurs moribonds pendant la dernière partie de leur retraite. En 2014, on découvrit l’épave de l’Erebus dans le golfe Reine-Maud, au sud-ouest de l’île du Roi-Guillaume ; deux ans plus tard, on trouva le Terror près de la côte occidentale de l’île.

Les preuves réunies par Rae, Hall et Schwatka révélèrent au public britannique du xixe siècle la possibilité de cannibalisme pendant l’expédition. Ces nouvelles eurent cependant peu d’effet sur la réputation de Franklin et de ses hommes en général. Certains commentateurs, à l’instar de l’auteur Charles Dickens, nièrent avec véhémence la fiabilité des récits des Inuits ; d’autres, invoquant l’absence de preuves physiques, estimèrent que la question ne pourrait jamais être résolue d’aucune façon ; d’autres encore (et ceux-là exprimaient peut-être l’opinion la plus courante) acceptèrent l’existence de cannibalisme, tout en la considérant comme une nécessité tragique et non comme un crime, et éprouvèrent une profonde compassion envers les souffrances des explorateurs perdus. Un poète inconnu, par exemple, exprima le souhait de « tirer d’une main compatissante un voile pour cacher / La triste dernière scène qui mit fin à leur courageuse carrière ». Franklin figura dans de nombreux poèmes et ballades du xixe siècle et fit l’objet de plusieurs biographies admiratives. Aux yeux de ses biographes, il était un héros parce qu’il incarnait le stoïcisme, la piété et l’obéissance à l’appel du devoir, vertus toutes associées dans l’esprit populaire aux officiers de la marine royale.

Au Canada, on commença à idéaliser Franklin comme héros national au début du xxe siècle, justement à l’époque où retentirent les premières expressions vives de la souveraineté canadienne dans l’extrême nord. Son statut de figure emblématique dans l’imaginaire des Canadiens se révéla de la façon la plus mémorable en 1981, dans les paroles de Northwest Passage, de Stanley Allison Rogers*, qu’on décrit souvent comme hymne national officieux. Pourtant, même au moment de la création de cette chanson, les historiens tant populaires que scientifiques commencèrent à adopter une position plus critique envers Franklin, et sa réputation s’est depuis considérablement dégradée.

Ce déclin s’explique par une série de raisons, des plus futiles aux plus hautement politiques. La personnalité de Franklin manquait certainement des nombreuses caractéristiques attendues des héros de la fin du xxe siècle. Des commentaires sur son apparence clairement éloignée de celle d’un héros – petit et trapu, il devint chauve dans la trentaine – abondent dans la littérature (entre autres dans les écrits de Pierre Berton*, de Peter Steele et de Fergus Fleming), et cette allure, conjuguée à la fréquente lourdeur de sa prose, laissa croire qu’il n’avait pas une grande intelligence. Certains écrivains, tels Berton et Kenneth McGoogan, ont insinué qu’il n’était rien de plus qu’une marionnette entre les mains de son intelligente et ambitieuse deuxième femme. Dans un registre plus sérieux, on doit désormais considérer les interactions de Franklin avec les peuples autochtones du nord dans une perspective postcoloniale. Malheureusement pour lui, les opinions exprimées dans les années 1930, par l’explorateur Vilhjalmur Stefansson*, très influent, mais également menteur notoire, furent évoquées de nouveau dans les années 1980. Ensemble, l’essor de la critique postcolonialiste et les allégations de Stefansson sur les causes des échecs de Franklin modelèrent le changement de perception des historiens universitaires. Comme résultat, des écrivains qui admettent que Franklin était un homme bon et aimable affirment également que les désastres des expéditions de 1819–1822 et de 1845–1848 s’expliquent par une dose exceptionnelle d’ethnocentrisme et d’arrogance.

Désireux de faire croire à sa supériorité par rapport à ses prédécesseurs, Stefansson déclara qu’en raison de préjugés culturels, Franklin refusait obstinément de chasser comme les Inuits, préférant les aliments en conserve apportés d’Angleterre au gibier ou au pemmican. Or, Franklin n’était en fait pas plus ethnocentrique que la plupart des autres explorateurs de son temps, et beaucoup moins que certains d’entre eux. Pendant ses deux expéditions terrestres, il subsista principalement grâce au gibier et au pemmican (et, à l’automne de 1821, au lichen et aux asticots). En 1820, il écrivit à son frère Willingham qu’il s’était habitué à ce nouveau régime alimentaire bien plus rapidement qu’il ne s’y attendait. Sur son conseil, on apporta du pemmican dans de subséquentes expéditions navales. En 1845, les réserves en contenaient plus d’une demi-tonne, et Franklin exprima son intention de saisir toutes les occasions de chasser. L’expédition se solda par un échec non pas à cause de l’ethnocentrisme, mais en raison du manque de gibier sur la côte ouest de l’île du Roi-Guillaume, région que les Inuits évitaient à cause de son caractère désertique.

En ce qui a trait à l’intelligence de Franklin, nombre de ceux qui l’ont connu la jugeaient de prime abord d’après son apparence, puis se rendaient compte de leur erreur. Comme le fit observer la nièce de sa première femme, « jamais je n’ai rencontré quelqu’un qui gagne autant à être connu ». Henry Crabb Robinson, membre du cercle littéraire d’Eleanor Anne, trouva Franklin d’un ennui décevant en premier lieu, mais après l’avoir côtoyé pendant une année, il le décrivit comme « un très excellent compagnon. Sa conversation [est] celle d’un homme de savoir et de compétence [et il possède] une force de caractère combinée à des manières d’une grande douceur. » Lord Dalhousie [Ramsay] fournit un témoignage semblable ; il écrivit que Franklin « ne discute pas de ce que les autres disent ; il parle de faits et écoute comme pour apprendre des autres au cours de la conversation. Ses paroles dénotent une perception lente, claire [des choses], un bon sens digne et impressionnant, un jugement sûr et de la présence d’esprit. » Lady Franklin possédait sans aucun doute une intelligence plus vive que celle de son mari, mais les interventions diplomatiques adroites de ce dernier en Grèce montrent qu’il pouvait bel et bien réussir sans son aide hors de sa sphère navale habituelle.

Dans son rôle de chef, le fait qu’il n’ait pas avorté sa première expédition terrestre assez tôt représente l’aspect principal sur lequel Franklin mérite la critique. Cependant, la nature des ordres qu’il avait reçus et sa connaissance des attentes de Barrow, qui demandait de l’audace plutôt que de la prudence, constituent des facteurs atténuants. Franklin jugeait ses subordonnés selon des normes rigides. Toutefois, les hommes qui répondaient à ces normes trouvaient en lui un chef exceptionnel qui, selon les mots de Richardson, gagna non seulement leur respect, mais aussi leur affection grâce « aux attentions les plus conciliantes envers leurs sentiments » et à sa « défense inlassable de leurs intérêts ». Son secrétaire particulier, Henry Elliot, abonde en ce sens : parce qu’il s’identifiait si étroitement aux « intérêts et au bien-être de ceux qu’il dirigeait », Franklin « gagna leur affection à un degré extraordinaire ».

Si Franklin ne compte pas parmi les plus grandes figures dans l’histoire de l’exploration de l’Arctique, il n’incarne pas non plus le maladroit incompétent présenté dans tant d’ouvrages récents. Il vaut peut-être mieux le considérer comme un homme de la classe moyenne qui se hissa vers la réussite dans une profession qui favorisait ceux qui jouissaient de richesses et de relations parmi les aristocrates, sans être lui-même un simple carriériste. Sa contribution à la connaissance des côtes canadiennes arrive juste au deuxième rang en importance derrière celle de George Vancouver*. Les entreprises de Franklin exigèrent de l’intelligence, de l’audace et une ambition purement démesurée, mais sa bienveillance et ses convictions religieuses d’une profonde sincérité élevèrent tellement sa nature qu’on l’admira pour bien plus que ses réalisations.

Après la fin humiliante de son mandat en Tasmanie, John Franklin décida que seul un nouvel exploit pourrait sauvegarder sa réputation. Avant sa première affectation dans l’Arctique, il avait cru que le refus injuste de l’Amirauté de récompenser sa bravoure à La Nouvelle-Orléans bloquait ses chances de réussite sociale. Jeune homme, il avait donc choisi d’accepter les risques de l’exploration et décidé de se tailler une renommée coûte que coûte ; au milieu de sa vie, devant une nouvelle injustice, il s’efforça de garder son nom sans tache. Une fierté blessée et les mauvais plans de Barrow l’envoyèrent à la mort. Le mystère persistant autour du sort de sa dernière expédition en fit ensuite un personnage à la stature quasi mythique.

Sir John Franklin est l’auteur de Narrative of a journey to the shores of the polar sea, in the years 1819, 20, 21, and 22 […] (Londres, 1823) et de Narrative of a second expedition to the shores of the polar sea, in the years 1825, 1826, and 1827 : including an account of the progress of a detachment to the eastward, by John Richardson […] (Londres, 1828). Sa correspondance figure dans Sir John Franklin’s journals and correspondence : the first Arctic land expedition, 1819–1822, R. C. Davis, édit. (Toronto, 1995) et dans Sir John Franklin’s journals and correspondence : the second Arctic land expedition, 1825–1827, R. C. Davis, édit. (Toronto, 1998).

On trouve des renseignements sur la famille de Franklin dans « England, select births and christenings, 1538–1975 » ; « England, select marriages, 1538–1973 » ; « London, England, births and baptisms, 1813–1906 » ; et « UK, register of duties paid for apprentices’ indentures, 1710–1811 », accessibles en ligne à www.ancestry.ca. Nous avons consulté pour cette biographie les actes de baptême des frères et sœurs de Franklin, de sa fille et de sa nièce Sophia Cracroft, l’acte de mariage de sa sœur Isabella, ainsi qu’un document mentionnant des droits payés par son père pour un stage d’apprentissage. On attribue généralement l’ouvrage A brave man and his belongings […] (Londres, 1874) à Mary Anne Kendall, fille aînée de la sœur de la première épouse de Franklin et femme de l’explorateur Edward Nicholas Kendall. Cependant, certains indices dans le livre suggèrent que l’auteure serait plutôt sa sœur Eliza Margaret Jupp.

British Library (Londres), Add. mss 40666, 47768, 47769A, 56233.— Derbyshire Record Office (Matlock, Angleterre), D3311.— National Maritime Museum, « The Flinders papers » : www.flinders.rmg.co.uk (consulté le 14 nov. 2016).— Scott Polar Research Instit. (Cambridge, Angleterre), ms 248 (Lefroy bequest).— Thomas Bell, Winter evenings at home : a poem (Cambridge, 1856).— Pierre Berton, The Arctic grail : the quest for the north west passage and the North Pole, 1818–1909 (Toronto, 1988).— Janice Cavell, « Comparing mythologies : twentieth-century Canadian constructions of Sir John Franklin », dans Canadas of the mind : the making and unmaking of Canadian nationalisms in the twentieth century, Norman Hillmer et Adam Chapnick, édit. (Montréal et Kingston, Ontario, 2007), 15–45 ; « Lady Lucy Barry and evangelical reading on the first Franklin expedition », Arctic (Calgary), 63 (2010) : 131–140 ; « Representing Akaitcho : European vision and revision in the writing of John Franklin’s Narrative of a journey to the shores of the polar sea […] », Polar Record (Cambridge), 44 (2008) : 25–34.— R. J. Cyriax, Sir John Franklin’s last Arctic expedition : a chapter in the history of the Royal Navy (Londres, 1939 ; réimpr. West Sussex, Angleterre, 1997).— R. C. Davis, « “… which an affectionate heart would say” : John Franklin’s personal correspondence, 1819–1824 », Polar Record, 33 (1997) : 189–212.— Encyclopædia Britannica, « Sir John Richardson on Sir John Franklin » : www.britannica.com/topic/Sir-John-Richardson-on-Sir-John-Franklin-1994314 (consulté le 25 juill. 2016).— K. [E. Pitt] Fitzpatrick, Sir John Franklin in Tasmania, 1837–1843 (Melbourne, Australie, 1949).— Fergus Fleming, Barrow’s boys (New York, 2000).— E. M. Gell, John Franklin’s bride : Eleanor Anne Porden, born July 14th, 1795 – died February 22nd, 1825 (Londres, 1930).— S. E. Grace, « Re-inventing Franklin », Canadian Rev. of Comparative Literature ([Toronto]), 22 (1995) : 707–725.— William Jerdan, Men I have known (Londres, 1866).— Shane McCorristine, « A manuscript history of the Franklin family by Sophia Cracroft (1853) », Polar Record, 51 (2015) : 72–90.— Ken McGoogan, Lady Franklin’s revenge : a true story of ambition, obsession and the remaking of Arctic history (Toronto, 2005).— I. S. MacLaren, « The aesthetic mapping of nature in the second Franklin expedition », Rev. d’études canadiennes (Peterborough, Ontario), 20 (1985–1986), no 1 : 39–57 ; « Tracing one discontinuous line through the poetry of the northwest passage », Canadian Poetry (London, Ontario), no 39 (automne–hiver 1996) : 7–48.— A. H. Markham, Life of Sir John Franklin and the north-west passage (Londres, 1891).— Keith Millar et al., « A re-analysis of the supposed role of lead poisoning in Sir John Franklin’s last expedition, 1845–1848 », Polar Record, 51 (2015) : 224–238.— M. R. Mitford, The friendships of Mary Russell Mitford as recorded in letters from her literary correspondents, A. G. L’Estrange, édit. (Londres, 1882).— [George Ramsay, 9e comte de] Dalhousie, The Dalhousie journals, Marjorie Whitelaw, édit. (3 vol., [Toronto], 1978–1982), 3.— H. C. Robinson, Diary, reminiscences, and correspondence […], Thomas Sadler, édit. (3 vol., Londres, 1869), 2.— Peter Steele, The man who mapped the Arctic (Vancouver, 2003).— H. D. Traill, The life of Sir John Franklin R.N. […] (Londres, 1896).— Glyn Williams, Arctic labyrinth : the quest for the northwest passage (Toronto, 2009).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Janice Cavell, « FRANKLIN, sir JOHN », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 7, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 24 déc. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/franklin_john_7F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/franklin_john_7F.html |

| Auteur de l'article: | Janice Cavell |

| Titre de l'article: | FRANKLIN, sir JOHN |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 7 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1988 |

| Année de la révision: | 2019 |

| Date de consultation: | 24 déc. 2025 |