Provenance : Lien

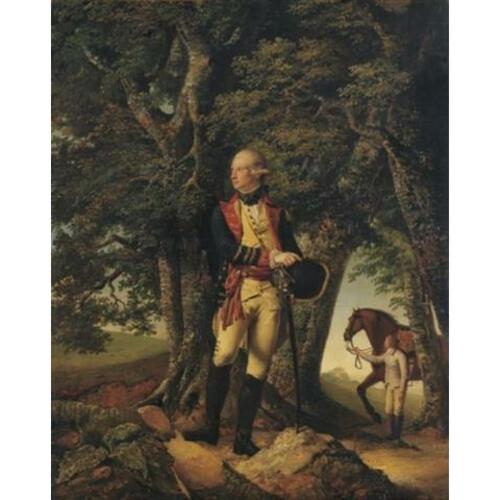

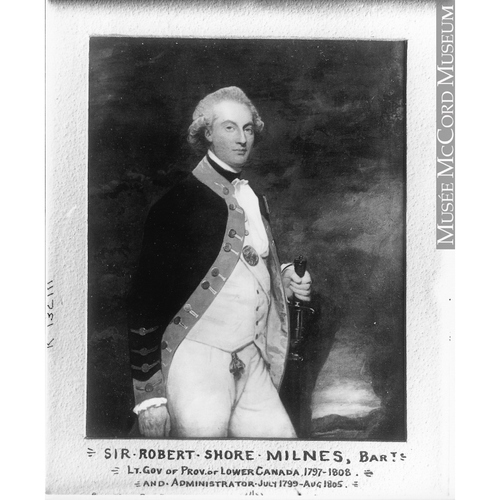

MILNES, sir ROBERT SHORE, administrateur colonial, né vers 1754 en Angleterre, fils aîné de John Milnes, de Wakefield, magistrat et sous-lieutenant de la division Est du Yorkshire, et de Mary Shore, de Sheffield ; le 12 ou le 13 novembre 1785, il épousa Charlotte Frances Bentinck, arrière-petite-fille de William Bentinck, 1er comte de Portland, et ils eurent trois fils et deux filles ; décédé le 2 décembre 1837 à Tunbridge Wells (Royal Tunbridge Wells, Angleterre).

En général, l’historiographie a souscrit au jugement que l’historien Robert Christie*, contemporain de Robert Shore Milnes, a porté sur ce dernier : administrateur bien intentionné mais peu talentueux, trop influençable et sans confiance en lui. Ce jugement sommaire ne résiste pas à l’examen de l’homme, de ses idées et de son rôle.

Après une carrière militaire dans les Royal Horse Guards, Milnes quitte l’armée en 1788 avec le grade de capitaine. Sept ans plus tard, il est gouverneur de la Martinique. Nommé lieutenant-gouverneur du Bas-Canada le 4 novembre 1797, il est assermenté à ce titre le 15 juin 1799, à l’âge de 53 ans ; à compter du 30 juillet, il remplace Robert Prescott* à titre d’administrateur de cette province. Londres lui décerne le titre de baronnet le 21 mars 1801. Milnes demeure administrateur jusqu’au 12 août 1805 et lieutenant-gouverneur jusqu’au 29 novembre 1808, même s’il s’embarque pour l’Angleterre le 5 août 1805 ; Thomas Dunn* le remplace alors jusqu’à l’arrivée du gouverneur sir James Henry Craig* en octobre 1807.

Milnes remplace le gouverneur Prescott qu’on a rappelé à cause de violentes querelles au sein du Conseil exécutif entre deux factions de Britanniques au sujet des concessions de terre dans les cantons. Ce conflit paralyse le parti des bureaucrates (appelé aussi parti britannique ou gouvernemental) depuis 1797. En outre, la constitution de 1791 a consacré dans les faits la domination de la chambre d’Assemblée par les Canadiens et celle des conseils législatif et exécutif par les Britanniques, ainsi que l’affrontement ouvert de deux partis politiques : le parti canadien et le parti des bureaucrates. Sur le plan international, le climat de guerre se prête aux intrigues et à l’agitation, même dans le Bas-Canada. Enfin, l’intégration grandissante de l’économie coloniale à l’économie atlantique transforme la socio-économie bas-canadienne, qui sera prête à exploiter l’ouverture massive des marchés impériaux au bois canadien, phénomène explosif qui surviendra en 1807.

Très tôt, Milnes réussit d’un coup ce qu’aucun gouverneur britannique n’a encore accompli sans recourir à la force : l’appel d’un huitième de la milice de Montréal et des environs, en 1801, afin de contrer une possible invasion américaine. Même à Trois-Rivières, les volontaires abondent. Bien avant Craig, Milnes communique, avec des espions qui lui font rapport à partir des États-Unis. Et il peut se targuer d’envoyer de généreuses cotisations pour le soutien des dépenses de guerre de la mère patrie. Quant aux autres problèmes, il les attaque de façon globale et cohérente, sauf peut-être en matière d’infrastructures coûteuses (les canaux, par exemple) que le Parlement colonial, encore en déficit, et le gouvernement anglais reportent à plus tard.

Le 1er novembre 1800, Milnes expédie au secrétaire d’État à l’Intérieur, le duc de Portland, une longue dépêche, dans laquelle il diagnostique les difficultés qui gênent le développement de la colonisation britannique dans le Bas-Canada et suggère diverses mesures pour les résoudre. À son avis, la constitution de 1791, malgré ses fondements inattaquables, ne produira ses fruits que si le gouvernement peut s’appuyer sur une aristocratie forte et dynamique, capable de contrebalancer le menu peuple qui élit l’Assemblée. Or, contrairement à la situation qui prévaut en Angleterre, une telle aristocratie terrienne n’existe malheureusement pas dans la colonie, car le régime seigneurial nivelle les classes sociales et appauvrit les seigneurs. En outre, l’Église catholique échappe à tout contrôle de l’État et donc à l’application de la constitution et des instructions royales. Le licenciement de la milice, après la Conquête, a miné cet autre canal de l’influence gouvernementale. Enfin, le parlementarisme accroît les difficultés en créant une Assemblée populaire qui débat les mesures gouvernementales. Autre constatation, qui découle cette fois de l’ensemble de la correspondance du lieutenant-gouverneur : les Canadiens demeurent français et ne se rapprochent guère des Britanniques.

Pour remédier à ces maux importants, Milnes estime qu’il faut favoriser la montée d’une aristocratie puissante et riche, en mesure d’agir tant sur les électeurs que sur l’Assemblée, malheureusement composée d’ignorants facilement influençables. C’est la seule façon de faire équilibre à l’élément populaire qui échappe au contrôle de l’exécutif. Divers moyens concrets peuvent enclencher l’évolution souhaitée : le peuplement rapide des cantons par des Britanniques ; la sujétion du clergé catholique à l’autorité de la couronne ; l’utilisation à des fins politiques, voire électorales, de ce clergé soumis et des capitaines d’une milice réformée, de façon à assurer une majorité progouvernementale à l’Assemblée ; l’accroissement des dépenses civiles et du favoritisme – les seigneurs canadiens quêtent des places tout comme les Britanniques – ainsi que la continuation des subsides métropolitains à titre de soutien partiel au gouvernement civil, subsides bientôt compensés par les revenus des réserves de la couronne dans les cantons ; enfin, l’encouragement à l’instruction.

Milnes fonde ses opinions sur des constatations personnelles et les avis d’un groupe de conseillers britanniques, dont l’évêque anglican Jacob Mountain*, le procureur général Jonathan Sewell, le secrétaire civil Herman Witsius Ryland, les marchands John Richardson* et John Young*, ce dernier également conseiller exécutif, tous convaincus que la solution ultime passe par l’assimilation des Canadiens. Ensemble, tantôt aux Conseils exécutif ou législatif, ou encore à la chambre d’Assemblée, tantôt dans divers documents écrits, ils tentent de mettre en œuvre un plan global qui vise à concrétiser dans la colonie, 40 ans plus tard, les conséquences jugées normales de la Conquête : la création et le développement d’une société britannique et protestante. Mais, à l’inverse de Craig, jamais Milnes ne se lance ouvertement dans la mêlée, de sorte qu’il garde ses coudées franches tout en appuyant le parti britannique de façon discrète et efficace. Et, contrairement à ce qui se produira de 1807 à 1811, ce parti ne remet pas en cause la constitution de 1791.

Le duc de Portland partage largement le point de vue de Milnes : tout en avouant qu’on ne peut grand-chose pour les seigneurs – l’importance du favoritisme pour les Britanniques et leurs querelles à ce propos prennent trop de place –, il approuve l’idée de la soumission « prudente » de l’Église catholique à la prérogative royale, quitte à pensionner généreusement l’évêque, et est favorable à une réforme en profondeur de la milice. Avec le temps, selon le secrétaire d’État, la colonisation britannique entraînera forcément une diminution de l’ « ascendant » des anciens sujets, les Canadiens.

Milnes déploie son plan d’action sur tous les fronts. Ainsi, malgré ses nombreux débats avec le juge en chef William Osgoode*, homme indépendant exclu de ces manœuvres, il débloque l’impasse au Conseil exécutif, qui distribue plus de 1 400 000 acres entre 1799 et 1809 à une soixantaine de grands propriétaires – hauts fonctionnaires, riches marchands, entre autres – grâce au système des chefs et associés de canton [V. Samuel Gale*]. Paradoxalement, cette spéculation foncière aura pour effet de retarder le peuplement britannique au lieu de le hâter, ce qui constitue pourtant l’objectif premier du lieutenant-gouverneur. En 1822, ce dernier bénéficiera lui-même d’une concession de 50 465 acres dans les cantons de Stanstead, de Compton et de Barnston.

À la suite des plaintes répétées des Canadiens, notamment à l’Assemblée, en ce qui concerne la mainmise de l’État sur les biens des jésuites et le don projeté d’une partie de ces terres au baron Jeffery Amherst* en récompense de ses services militaires, Milnes, avec l’appui de Sewell, du solliciteur général Louis-Charles Foucher et du Conseil exécutif, reprend l’idée émise par Mountain en 1799 : utiliser une partie de ces biens pour financer un réseau d’écoles publiques où l’on enseignerait l’anglais gratuitement aux Canadiens, chez qui cette langue fait peu de progrès. En réalité, pour lui comme pour Mountain, cette ignorance de l’anglais divise la population en « deux peuples [...] que leur situation, leurs intérêts communs et leur égale participation aux mêmes lois et à la même forme de gouvernement devraient unir en un seul ».

Ce plan aboutit à la création en 1801 de l’Institution royale pour l’avancement des sciences [V. Joseph Langley Mills*] en vertu d’une loi que l’Assemblée parvient à voter lorsque l’absentéisme de ses députés place le parti canadien en minorité (on compte plusieurs votes serrés, par exemple 8 à 7, 11 à 10). En pratique, cette loi confère à l’administrateur civil et à ses créatures la maîtrise absolue de l’éducation publique dans le Bas-Canada. Quelques Canadiens « à place » ont appuyé la majorité parlementaire britannique sur certains points. Il faut dire que les intentions premières des auteurs de cette loi n’apparaissent que dans les dépêches confidentielles du lieutenant-gouverneur, qui considère l’Institution royale comme un jalon temporaire et qui soumettra, en 1803, un plan en vue d’utiliser les revenus des terres de la couronne pour financer des collèges et même une université. Il faudra attendre jusqu’en 1824 avant que les autorités britanniques, dans la colonie et en Angleterre, acceptent, et encore de mauvaise grâce, la création d’un réseau parallèle d’écoles publiques contrôlé par les Canadiens.

Inspiré par un scénario de Sewell, Milnes veut abolir graduellement le régime seigneurial. Il propose de faire adopter par le Parlement colonial une loi qui rendrait obligatoire le remboursement des arriérés des redevances seigneuriales dans les seigneuries de la couronne (essentiellement, les villes de Québec et de Trois-Rivières) depuis la Conquête. Un tollé s’ensuivra, croit-il, et ainsi il faudra changer le mode de tenure dans les seigneuries du roi, exemple qui sera suivi peu à peu dans toute la province. Cette mesure a pour but d’attirer les colons britanniques dans la zone seigneuriale, de mêler Britanniques et Canadiens et d’assimiler ces derniers. L’Assemblée toutefois adoucit tellement la loi de 1801 que les remous espérés ne se produiront pas.

En ce qui a trait à l’Église catholique, l’État ne perd aucune occasion de s’immiscer dans son gouvernement intérieur : plaintes contre des curés, demandes de renseignements, notamment aux sulpiciens, refus à la fabrique de Notre-Dame de Montréal de posséder en mainmorte, en sont des exemples. Sewell propose même à Milnes un plan d’ensemble pour soumettre l’Église catholique à la prérogative royale et pour miner son influence tant à l’intérieur (en confiant au gouvernement le « patronage », c’est-à-dire les nominations aux cures) qu’à l’extérieur (en associant l’évêque aux conseils, donc à la politique). Sewell suggère encore d’autres moyens, tels l’isolement du clergé par l’exclusion dés prêtres étrangers, la résidence forcée des évêques à Québec et, bien entendu, des conditions matérielles adaptées à leur rang social.

L’évêque anglican aiguillonne Milnes lui aussi. En 1803, 1804 et à plusieurs reprises par la suite, Mountain s’indigne de ce qu’il perçoit comme les pouvoirs étendus, l’autonomie, la richesse, les honneurs et les privilèges dont jouit « l’Église de Rome ». Il réclame des mesures énergiques, pour subordonner cette Église et pour mieux établir l’Église anglicane. Il espère toutefois qu’avec le peuplement des cantons, « avant bien longtemps, les protestants de cette province submergeront les papistes ». Ryland partage ce sentiment : il exprime son dégoût à l’endroit des papistes et réclame la soumission du « surintendant » de l’Église romaine à la prérogative royale. Londres, cependant, juge peu opportun de provoquer une guerre de religion dans le contexte international troublé.

Dans les cours de justice, le procureur général Sewell intervient au nom de l’État pour nier l’existence légale de l’évêque catholique et des paroisses créées après la Conquête. En 1805, il négocie durement avec le coadjuteur Mgr Joseph-Octave Plessis*, qui représente l’évêque en titre, Mgr Pierre Denaut*. Séduit par la modération apparente de Milnes, ce dernier finit par soumettre une requête au roi, dans laquelle il sollicite la reconnaissance civile de son titre d’évêque catholique de Québec. Milnes se félicite secrètement de sa victoire et suppute déjà les revenus à tirer des biens des sulpiciens. Il ignore cependant qu’après son départ de la colonie Mgr Denaut mourra, et que l’administrateur Dunn procédera à l’assermentation rapide d’un successeur sans attendre les instructions de Londres.

En matière de lois civiles, Milnes et Londres passent outre à l’opinion minoritaire des juges canadiens et décrètent que les lois anglaises s’appliquent aux questions de succession et de douaire pour les terres tenues en franc et commun socage. Autre volet de sa stratégie, le lieutenant-gouverneur convainc l’Assemblée en 1803 de voter une loi qui réforme sérieusement la milice.

Milnes intervient aussi pour susciter, aux élections de 1804, des candidatures prestigieuses parmi les Britanniques, de façon à renforcer la représentation britannique en chambre. De même, il sollicite secrètement des pétitions à l’effet de doter les cantons de circonscriptions électorales distinctes, de manière à amener à l’Assemblée « dix ou douze membres britanniques » de plus.

Ces projets assimilateurs et régulateurs ne vont pas sans créer des remous, même s’ils constituent souvent des initiatives plutôt modérées et à long terme par rapport aux projets plus radicaux et aux opinions plus tranchées du parti britannique, qui se dispute régulièrement à l’Assemblée avec le parti canadien sur une foule de questions : en 1800, les biens des jésuites, les qualifications des députés, le quorum, les lois civiles ; en 1801, l’abolition de la tenure seigneuriale, l’Institution royale, les lois françaises qui, selon Sewell, rendent impossible la formation d’une aristocratie efficace puisqu’elles empêchent l’existence d’inégalités sociales (l’Assemblée, cependant, consent à étendre le jugement par jury à tout le domaine civil, projet de loi qui est ironiquement amputé par le Conseil législatif pour une fois composé en majorité de Canadiens) ; en 1802, le remboursement de leurs dépenses aux députés des circonscriptions éloignées de Québec afin de diminuer l’absentéisme (projet qui échoua) ; en 1803, le projet de former des compagnies de volontaires, les demandes des cantons qui réclament, entre autres, des bureaux d’enregistrement, des routes, de nouvelles circonscriptions, une cour des plaids communs, un recensement ; en 1804, l’exercice du « patronage », l’établissement de l’Église presbytérienne dans les cantons (le président doit trancher pour l’un des votes, 8 à 8) ; en 1805, les propositions d’abolition de la tenure seigneuriale et du retrait lignager, l’impression d’une table des matières en français à la Lex parliamentaria, le salaire du traducteur de la chambre, lors même qu’un comité du Conseil exécutif, formé seulement de Britanniques, propose au lieutenant-gouverneur de solliciter directement de Londres la création de nouvelles circonscriptions et de cours de circuit, la construction de grandes routes, l’établissement de bureaux d’enregistrement, de l’Église anglicane et de la milice dans les cantons.

Les élections générales de 1800, tout comme celles de 1804, sont très contestées, avec force bagarres, diffamations, insultes. En 1804, la qualité des candidats et les efforts exceptionnels des Britanniques produisent une légère augmentation de leur représentation qui passe de 14 à 17. En 1805, les querelles et les passions s’exacerbent. Le parti britannique se rend compte qu’il est condamné à demeurer une minorité à l’Assemblée, même s’il domine aux conseils. Il essuie un échec cuisant lorsque la majorité impose une taxe sur le commerce plutôt que sur les terres afin d’ériger de nouvelles prisons dans les villes [V. Ignace-Michel-Louis-Antoine d’Irumberry* de Salaberry]. Ses pétitions, dans la colonie et à Londres, se heurtent à une certaine indifférence des autorités, plus sensibles aux intérêts terriens et conscientes de l’urgence de ces constructions.

Le journal du parti des bureaucrates, le Quebec Mercury, fondé au début de janvier 1805 [V. Thomas Cary*] et qui attaque déjà directement la nationalité, les coutumes, les lois et la religion des Canadiens, tempête encore plus vivement et exige que l’on transforme enfin le Bas-Canada en ce qu’il aurait dû être : une colonie anglaise. L’éclat de cette querelle, qui survient à la suite de nombreux accrochages, a fait croire à tort que la « guerre de races » a débuté en 1805. L’absence d’interventions publiques de Milnes dans la politique maintient les débats à un niveau différent de ce qu’il sera sous Craig, qui se présentera comme le chef du parti britannique devenu aussi celui des bureaucrates. Il est indéniable, toutefois, que le climat pourrit et que la collaboration des deux partis sur les questions sociales et économiques (travaux publics, mesures sociales, finances publiques), encore possible jusque-là, deviendra de plus en plus rare et pénible avec les années.

Milnes est un homme sociable, intéressé aux arts et aux lettres, ainsi qu’aux réceptions que rehausse la présence de lady Milnes qui est, dit-on, belle et charmante. Il semble avoir une vie de famille active. Rompu à l’art de l’ambiguïté, il se crée des liens avec des Canadiens bien que, secrètement, il prône leur assimilation. Membre de la Société du feu, il contribue à un fonds d’aide aux victimes de l’incendie survenu à Québec en 1804.

Robert Shore Milnes s’embarque pour l’Angleterre le 5 août 1805, après avoir reçu des adresses de remerciement et de bons vœux. On le consultera de temps à autre sur les affaires canadiennes, mais il ne jouera aucun rôle déterminant, probablement à cause du style direct et engagé de son successeur, Craig. Toutefois, en 1809, 1810 et 1811, ce dernier ne fera que poser le même diagnostic global que Milnes, mais préconisera des moyens différents pour arriver aux mêmes fins. Milnes n’a certes pas manifesté la vigueur de Craig dans l’action. Sa lucidité en tout cas ne fait aucun doute et, en d’autres circonstances, peut-être son programme aurait-il connu un meilleur sort.

Les documents suivants, déposés aux APC, ont été consultés : MG 17, A7-2 ; MG 23, GII, 10 ; MG 24, B1 ; B3 ; L3 ; R G7, G1 ; G2 ; G15C ; RG 8, I (C sér.) ; RG 14, A1 ; A3 ; pour la période de 1797–1805 : RG 4, A1 ; A2 ; pour la période de 1797–1808 : MG 11, [CO 42] Q ; RG 1, E1 ; L1 ; L3L ; pour la période de 1799–1805 : MG 5, B2 (transcriptions) ; RG 9, I, A ; RG 10.

AAQ, 210 A, 1797–1808.— EEC-Q, 72–77, 87–88.— Univ. de Montréal. Service des bibliothèques, coll. spéciales, coll. Melzack.— B.-C., chambre d’Assemblée, Journaux, 1793–1809.— Doc. relatifs à l’hist. constitutionnelle, 1791–1818 (Doughty et McArthur).— Gentleman’s Magazine, 1785, janv.-juin 1838.— Mandements, lettres pastorales et circulaires des évêques de Québec, Henri Têtu et C.-O. Gagnon, édit. (18 vol. parus, Québec, 1887– ).— British American Register (Québec), 1802–1803.— Le Canadien, 1806–1808.— La Gazette de Montréal, 1797–1808.— La Gazette de Québec, 1797–1808.— Quebec Mercury, 1805–1808.— Burke’s peerage (1890), 1114–1116.— Caron, « Inv. de la corr. de Mgr Denaut », ANQ Rapport, 1931–1932 ; « Inv. de la corr. de Mgr Hubert et de Mgr Bailly de Messein », 1930–1931 ; « Inv. de la corr. de Mgr Panet », 1933–1934 ; « Inv. de la corr. de Mgr Plessis », 1927–1928 ; 1928–1929 ; 1932–1933.— H. J. Morgan, Sketches of celebrated Canadians, 134.— L.-P. Audet, le Système scolaire, 3.— Christie, Hist. of L.C. (1848–1855), 1 ; 6.— Ouellet, Bas-Canada.— Taft Manning, Revolt of French Canada.— J.-P. Wallot, Intrigues françaises et américaines au Canada, 1800–1802 (Montréal, 1965) ; Un Québec qui bougeait.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Jean-Pierre Wallot, « MILNES, sir ROBERT SHORE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 7, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 2 mars 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/milnes_robert_shore_7F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/milnes_robert_shore_7F.html |

| Auteur de l'article: | Jean-Pierre Wallot |

| Titre de l'article: | MILNES, sir ROBERT SHORE |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 7 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1988 |

| Année de la révision: | 1988 |

| Date de consultation: | 2 mars 2026 |