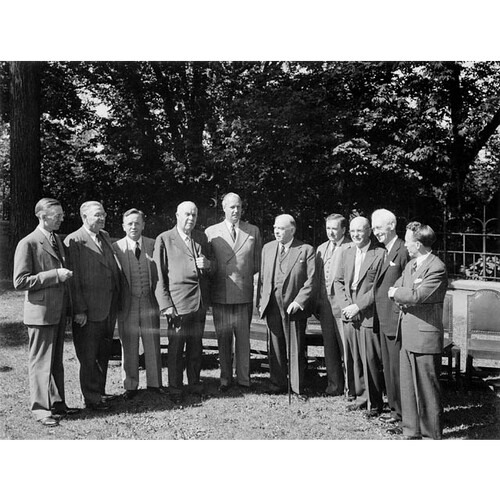

Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3261260

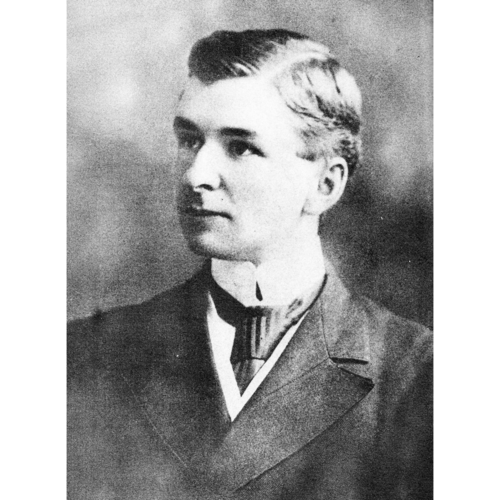

DUPLESSIS, MAURICE LE NOBLET (baptisé Joseph-Maurice-Stanislas), avocat et homme politique, né le 20 avril 1890 à Trois-Rivières, Québec, fils de Nérée Le Noblet Duplessis et de Berthe Genest ; décédé célibataire le 7 septembre 1959 à Schefferville, Québec, et inhumé dans sa ville natale.

Maurice Le Noblet Duplessis, celui qu’on appellerait « le Chef » ou Maurice Duplessis, consacrerait sa vie à la politique, suivant les traces de son père, qui fut député conservateur à l’Assemblée législative de la province de Québec pour la circonscription de Saint-Maurice de 1886 à 1900, conseiller municipal et maire de Trois-Rivières, puis juge à la Cour supérieure. Dès son plus jeune âge, Maurice, qui aurait quatre sœurs, Marguerite, Jeanne, Étiennette et Gabrielle, baigna dans l’atmosphère du conservatisme religieux et politique. Mgr Louis-François Laflèche*, évêque ultramontain, conseillait son père. Il arriva à Maurice d’accompagner ce dernier en campagne électorale et à l’Assemblée législative. Il fut aussi témoin de rencontres avec des membres éminents du Parti conservateur dans la maison familiale.

En 1898, Maurice était pensionnaire au collège Notre-Dame, à Côte-des-Neiges (Montréal), où il fit la connaissance du frère André [Alfred Bessette*]. En 1902, il entra au séminaire de Saint-Joseph des Trois-Rivières pour faire ses études classiques. Il s’y distingua en versification, histoire, grec, latin et anglais ; souvent premier de classe, il remporta de nombreux prix, ainsi que des joutes oratoires. En 1910, il s’inscrivit à la faculté de droit de l’université Laval à Montréal et fit son stage dans un cabinet de cette ville dirigé par des avocats « bleus », Rodolphe Monty et Alfred Duranleau. Peu après avoir obtenu son diplôme, il fut reçu au barreau, en septembre 1913, et exerça sa profession à Trois-Rivières avec son associé Édouard Langlois, ancien condisciple du séminaire, qui épouserait sa sœur Gabrielle. Léon Lamothe se joindrait ensuite à leur bureau.

Durant la vingtaine d’années où il exerça la profession d’avocat, Duplessis pratiqua davantage le droit civil, municipal, paroissial et scolaire que le droit criminel, et ses clients étaient plus souvent de modestes citoyens que des entreprises. Il lui arriva néanmoins de représenter des industries, telles que la Shawinigan Water and Power Company. Comme avocat, Duplessis se fit une réputation et bâtit un réseau de clients qui lui seraient bien utiles au moment de se faire élire comme député.

En 1923, Duplessis posa sa candidature aux élections provinciales dans la circonscription de Trois-Rivières sous la bannière conservatrice. Le 5 février, il fut battu par 284 voix, après une campagne durant laquelle il se présenta comme le candidat de Trois-Rivières et un défenseur des droits des municipalités, thème qu’il reprendrait au cours de la campagne suivante. Il passa les quatre années suivantes en précampagne électorale, visitant un grand nombre de municipalités, suivant son adversaire à la trace, rencontrant les électeurs un à un, se rappelant le nom de chacun. Élu par une majorité de 126 votes aux élections générales du 16 mai 1927, il mit fin à 27 ans de règne libéral dans la circonscription. Il serait réélu dans la même circonscription aux huit élections générales suivantes, de 1931 à 1956. Le 19 janvier 1928, le jeune député prononça son premier discours à l’Assemblée législative avec l’aplomb d’un chef de parti, faisant le tour de l’actualité politique, insistant sur les difficultés des municipalités qui se faisaient concurrence pour attirer les industries, sur le développement industriel dont on semblait se préoccuper davantage que de celui de l’agriculture et du petit commerce, décriant au passage le manque de respect du caractère religieux du dimanche, la hausse des taxes, l’absence d’inventaire des ressources forestières et le retard du gouvernement à instaurer un embargo sur l’exportation d’électricité, et réclamant la réorganisation de la police provinciale. Il impressionna toute la tribune parlementaire, et même ses adversaires. Au moment de se lever pour lui serrer la main à la fin du discours, le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau aurait apparemment dit : « Surveillez ce jeune homme, il ira loin. » Duplessis profita de ses premières années comme parlementaire pour tisser un réseau de relations à Québec, tant parmi ses collègues conservateurs que parmi certains membres de l’administration libérale.

Les élections de 1927 n’avaient laissé au Parti conservateur que neuf députés. Lors du congrès conservateur des 9 et 10 juillet 1929, son chef Arthur Sauvé*, dont le leadership était contesté par ses troupes, démissionna de son poste et fut remplacé par Camillien Houde, député de Montréal–Sainte-Marie, qu’on élut sans opposition. Houde, qui venait d’accéder à la mairie de Montréal, était une étoile montante. Duplessis savait qu’Houde serait trop indiscipliné pour être autre chose qu’une étoile filante dans le ciel de la capitale : il attendrait son tour. Les deux hommes seraient rivaux durant plus d’une décennie. Aux élections générales du 24 août 1931, en pleine crise économique, et malgré une plus grande part des votes qu’aux élections précédentes, les conservateurs n’arrivèrent à ajouter que deux sièges à leur députation : même Houde perdit le sien. Ce dernier, avec Thomas Maher, actif partisan conservateur, voulut contester l’élection de 63 députés libéraux. Réélu par 41 voix, Duplessis faisait partie des députés dissidents qui ne voulaient pas risquer l’annulation de leur propre élection, ce que lui reprocherait son chef Houde. Avec la loi Dillon, Taschereau modifia les règles de la contestation judiciaire et contrecarra le plan des conservateurs [V. Henry George Carroll*]. Défait à la mairie de Montréal le 4 avril 1932, Houde démissionna de son poste de chef du Parti conservateur le 19 septembre. Le 7 novembre suivant, des conservateurs réunis en caucus choisirent Duplessis comme chef de l’opposition, de préférence au dauphin désigné par Houde, Charles-Ernest Gault.

Débuta alors l’ascension de Duplessis, grâce à son talent, son expérience et sa détermination, mais aussi en raison des circonstances, les libéraux étant minés par l’usure du pouvoir, la corruption et la crise économique. Au congrès tenu à Sherbrooke les 4 et 5 octobre 1933, Duplessis devint chef du Parti conservateur en battant par 332 voix contre 214 le député fédéral Onésime Gagnon*, qui avait le soutien des partisans d’Houde, ainsi que de conservateurs fédéraux et anglophones, alors que Duplessis comptait sur les jeunes autonomistes de son parti qui reconnaissaient ses qualités de leader. Il consoliderait ses appuis en récompensant ses défenseurs et en punissant ses adversaires. Cette victoire représentait avant tout un vote de confiance dans l’homme, qui abandonna bientôt sa carrière d’avocat ; Duplessis plaida sa dernière cause le 4 janvier 1934 pour la Shawinigan Water and Power Company. Jusqu’alors, il s’était surtout exprimé en faveur du crédit agricole pour les cultivateurs et de la vocation agricole de la province de Québec, et avait critiqué la complaisance des libéraux envers les trusts et les monopoles abusifs, notamment ceux de l’électricité, reprenant ainsi un thème à la mode, mais sans grande conviction personnelle. C’est à cette époque qu’il commença à faire en sorte que son talent pour flairer l’opinion publique se traduise en votes dans les urnes. Il lui fallait étoffer son programme, tandis que la province s’enfonçait dans la dépression économique.

Depuis le début de la décennie, des intellectuels catholiques et nationalistes canadiens-français cherchaient des solutions à la crise du capitalisme tout en évitant le socialisme. En novembre 1933, dix d’entre eux, dont Esdras Minville*, Philippe Hamel, Albert Rioux*, Alfred Charpentier*, René Chaloult et Wilfrid Guérin, sous la signature de l’École sociale populaire [V. Joseph-Papin Archambault*], publièrent à Montréal le Programme de restauration sociale, document plutôt conservateur, inspiré de la doctrine sociale de l’Église, notamment du corporatisme, et qui proposait d’appuyer l’agriculture familiale et l’industrie locale, d’instaurer une législation sociale de base et de lutter contre les monopoles. Ce désir de réforme gagnait également certains membres du Parti libéral, au pouvoir depuis 1897, déçus par l’impuissance du gouvernement de Taschereau, qui était affaibli par des allégations de corruption. Ces dissidents fondèrent en 1934 l’Action libérale nationale, sous la direction de Paul Gouin*, fils de l’ancien premier ministre sir Lomer Gouin*. Inspiré par le Programme de restauration sociale, le nouveau parti promettait entre autres de redonner aux Canadiens français la maîtrise de leur économie, de favoriser l’agriculture familiale par la colonisation et l’instauration d’un crédit agricole, de réaliser des réformes ouvrières, de lutter contre les trusts de l’électricité, de créer un ministère de l’Industrie, et d’assainir la politique.

À l’approche des élections de 1935, Duplessis craignait que la division des forces d’opposition ne permette aux libéraux de se maintenir au pouvoir malgré le mécontentement populaire. À 18 jours des élections prévues pour le 25 novembre, on annonça la formation d’une alliance, l’Union nationale Duplessis-Gouin. L’entente prévoyait le partage des circonscriptions : de 25 à 30 candidats pour le Parti conservateur, et le reste (une soixantaine) pour l’Action libérale nationale. On adopterait le programme de cette dernière formation qui, si elle comptait nombre de bons orateurs, n’avait pas un sou en banque. En cas de victoire, le gouvernement serait dirigé par Duplessis, et la majorité des ministres seraient choisis par Gouin, parmi les membres de l’Action libérale nationale. Le soir des élections, les 48 députés libéraux ne disposaient plus que d’une majorité de six sièges par rapport aux deux partis d’opposition, l’Action libérale nationale en ayant récolté 26, et le Parti conservateur, 16.

Même s’il était techniquement à la tête du troisième parti à l’Assemblée législative, Duplessis ne tarda pas à écarter Gouin et à prendre la direction de ce qui devint l’Union nationale en 1936. Son style politique était unique. On dirait de Duplessis qu’il était populiste, parce qu’il cultivait sa base électorale rurale et qu’il tenait un discours antiélitiste, qu’il était autoritaire, parce qu’il prenait des décisions arbitraires, mais aussi qu’il était généreux, parce qu’il pouvait venir en aide à des adversaires libéraux tombés dans un état de vulnérabilité. Son ascendant sur les députés de l’opposition et sa popularité dans l’électorat augmentèrent rapidement au printemps de 1936 lorsque, en convoquant le comité des comptes publics de l’Assemblée législative, il s’érigea en procureur en enquêtant sur le régime Taschereau.

Les témoignages produits devant cette commission furent accablants et firent scandale. Le 11 juin, le premier ministre demanda la dissolution de l’Assemblée législative (ce qui déclencha des élections), remit sa démission et céda le pouvoir à Adélard Godbout. Comme le rapporta l’Action catholique de Québec ce jour-là, la réaction de Duplessis fut sarcastique : « M. le président, je n’ai pas besoin de vous dire qu’avec un régime aussi dissolu, la dissolution s’imposait. » Au cours d’une réunion tenue le 17 juin à l’hôtel Windsor de Montréal, Duplessis refusa de reconduire l’accord de 1935 : la dernière année l’avait confirmé comme leader des troupes d’opposition. La rupture fut consommée trois jours plus tard, à Sherbrooke, lors d’un caucus spécial de 33 députés d’opposition : des piliers de l’Action libérale nationale y donnèrent leur appui à Duplessis. Le parti de Gouin ne put s’organiser pour la bataille électorale. Lui-même hésita tant à se porter candidat qu’il arriva au bureau d’enregistrement une heure après la clôture des mises en candidature, le 10 août. Ses derniers sympathisants s’abstinrent ou se présentèrent comme indépendants. Aucun ne fut élu. Durant cette campagne, Duplessis se posa en réformateur, s’engagea à s’attaquer aux « puissances d’argent », proposa des mesures pour assainir la politique, sans oublier de promettre de sauver l’agriculture. Mais, dans la foulée du comité des comptes publics, il insista surtout sur la corruption du régime libéral. L’Union nationale publia à Montréal le Catéchisme des électeurs d’après l’ouvrage de A. Gérin-Lajoie, pamphlet attribué à Louis Dupire, Louis Francœur, Roger Maillet et Édouard Masson, modelé sur les publications catholiques et visant à vanter les vertus du parti d’opposition tout en soulignant les misères du gouvernement libéral.

Aux élections du 17 août 1936, le parti de Duplessis, qui serait au pouvoir pendant plus de 18 des 23 années suivantes, emporta 76 sièges et 56,9 % des suffrages, contre 14 sièges et 39,4 % pour les libéraux, dont le chef fut défait dans sa circonscription. Dès l’automne, le nouveau premier ministre convoqua une session d’urgence. Le 13 octobre, il affirma d’entrée de jeu qu’il voulait faire de l’agriculture « l’assise fondamentale de tout le progrès économique de [sa] province » et qu’il voulait « développer la colonisation comme complément logique et indispensable de [son] développement agricole ». Ainsi, l’Office du crédit agricole vit le jour le 12 novembre, au moment où l’agriculture québécoise était en proie à la plus importante crise de son histoire. À long terme, ce geste vaudrait à Duplessis l’appui des agriculteurs, facteur fondamental de la pérennité de l’Union nationale, étant donné la surreprésentation des régions rurales dans la carte électorale.

Durant cette courte session, Duplessis mit en œuvre un programme de pensions de vieillesse conjointement avec le gouvernement fédéral (ce que les libéraux avaient refusé depuis 1927, mais accepté juste avant l’élection), et apporta quelques modifications à la loi électorale et à celle sur les accidents de travail. Délesté de son aile réformiste, il se détourna des politiques radicales comme la nationalisation des compagnies d’électricité pour adopter une approche libérale qui différait peu de celle de son prédécesseur. Du corporatisme, il ne toucha mot. Une des mesures les plus marquantes de son premier mandat fut la Loi protégeant la province contre la propagande communiste (ou loi du cadenas), sanctionnée en 1937 à la suite d’une campagne lancée par le cardinal Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve* l’année précédente. La mesure entendait exploiter l’insécurité de la population au cours de cette époque turbulente. Applaudie au départ par les syndicats catholiques, elle finirait par constituer une menace pour le mouvement syndical : tout lieu servant à la propagation du communisme ou du bolchevisme pouvait être condamné par le procureur général. L’année 1937 donna le ton des relations entre les syndicats et Duplessis, dont la mesure la plus progressiste fut la création de l’Office des salaires raisonnables. Celle-ci fut cependant mal reçue par le mouvement syndical qui préférait la négociation collective au processus d’arbitrage mis en place pour fixer une rémunération minimale. Par ailleurs, Duplessis interdit l’atelier fermé (c’est-à-dire l’obligation d’appartenir à un syndicat désigné pour être embauché) et retira les travaux publics exécutés pour le gouvernement de l’application de la Loi des salaires raisonnables et de la Loi relative à l’extension des conventions collectives de travail (sanctionnée en 1934). De plus, il donna le droit au gouvernement de modifier les conventions étendues par décret à un secteur de l’industrie. Enfin, Duplessis et son ministre du Travail, William Tremblay, s’interposèrent dans la grève à la Dominion Textile Company Limited, enjoignant aux travailleurs de rentrer au travail avant de négocier. À la demande du gouvernement, la police provinciale intervint dans la grève des ouvriers des chantiers maritimes à Sorel (Sorel-Tracy).

Pour Duplessis, il ne pouvait être question de nationalisation de l’électricité, comme de toute autre intervention directe du gouvernement dans l’économie. C’est principalement pour cette raison qu’il perdit rapidement la confiance des députés et ministres nationalistes Oscar Drouin*, Joseph-Ernest Grégoire* et Philippe Hamel, issus de l’Action libérale nationale et aux préoccupations économiques, qui démissionnèrent de l’Union nationale, imités par René Chaloult et Adolphe Marcoux. En juin 1937, ces derniers formèrent, avec deux conseillers législatifs, le Parti national qui s’engagea à réaliser les promesses non tenues de Duplessis. L’arrivée de Duplessis et de l’Union nationale à la tête du gouvernement de la province de Québec représentait avant tout un changement d’équipe au pouvoir : le libéralisme économique resterait à l’honneur avec, en prime, un conservatisme social qui avait une teinte idéologique plus marquée.

On ferait beaucoup état d’une présumée connivence entre Duplessis et l’Église catholique et même d’une influence indue de l’Église sur l’État et vice versa. Croyant convaincu, le nouveau premier ministre se rendait tous les mercredis prier saint Joseph à la basilique Notre-Dame à Québec. Après la mort de son ami le frère André, le 6 janvier 1937, il lui fit ériger un mausolée. Cette même année, Duplessis adopta des mesures sociales compatibles avec les vues de l’Église : assistance aux mères nécessiteuses (à l’exception des « filles-mères » et des femmes séparées et divorcées), assistance aux aveugles et renouvellement de l’encouragement à la colonisation. Il préférait la notion de charité à celle de justice. En 1938, à l’occasion du discours d’ouverture du Congrès eucharistique national à Québec, Duplessis rejeta explicitement les principes de la Révolution française et réitéra sa profession de foi catholique. Il remit un anneau en cadeau à l’archevêque de Québec, le cardinal Villeneuve. Celui-ci réagit en soulignant que ce geste signifiait l’union du temporel et du spirituel.

Au cours de son premier mandat, Duplessis voyait empirer la situation économique de la province en raison de la crise économique et attribuait le fouillis des finances publiques aux manœuvres d’Ottawa pour restreindre sa capacité d’emprunter. Pour remettre les chômeurs au travail, il réclama d’Ottawa un programme de travaux publics. Il accepta d’en appuyer quelques-uns lui-même, comme l’achèvement du Jardin botanique de Montréal, à la demande du frère Marie-Victorin [Conrad Kirouac*]. Par ailleurs, Ottawa songeait à mettre en place un programme d’assurance-chômage. Lorsque fut mise sur pied la commission royale des relations entre le dominion et les provinces (ou commission Rowell-Sirois) [V. Newton Wesley Rowell* ; Joseph Sirois*], le gouvernement de Duplessis exprima le fondement de sa pensée autonomiste, basée sur la thèse énoncée par le juge Thomas-Jean-Jacques Loranger* dans les années 1880 : la fédération canadienne était issue d’un pacte entre les provinces, que le gouvernement fédéral devait respecter. En cela, Duplessis se posait en successeur d’Honoré Mercier*. Jusqu’au début de la guerre, il aurait l’appui de son collègue ontarien, Mitchell Frederick Hepburn.

Pour l’heure, on était témoin de l’escalade des tensions en Europe. Le 17 mai 1939, Duplessis reçut avec élégance et dignité le roi George VI et son épouse, Élisabeth, en visite nord-américaine pour susciter l’appui à leur pays dans le conflit qui s’annonçait. Dans un discours prononcé en français dans la salle du Conseil législatif, au Parlement, il leur réitéra la fidélité du peuple canadien-français. Le roi lui répondit dans la même langue en louant l’esprit de tolérance, de fraternité et d’harmonie entre les deux grandes « races » dans la province de Québec. Or, au déclenchement des hostilités, Duplessis prit parti contre la participation à la guerre, ce qui lui aliéna la clientèle électorale des conservateurs anglophones. Le 23 septembre 1939, juste après le début de la Deuxième Guerre mondiale, il annonça des élections, espérant prendre de court l’opposition libérale qu’il croyait pouvoir embarrasser en évoquant une éventuelle conscription. La stratégie se retourna contre lui, lorsque les libéraux garantirent qu’aucun soldat ne serait obligé de se battre en Europe et affirmèrent qu’il fallait vaincre Duplessis ; sinon, les ministres fédéraux Ernest Lapointe*, Pierre-Joseph-Arthur Cardin* et Charles Gavan Power* démissionneraient, laissant libre cours aux conscriptionnistes d’Ottawa. De plus, refusant de soumettre ses textes à la censure fédérale, Duplessis ne put utiliser la radio durant la campagne électorale et misa plutôt sur les assemblées publiques.

Le 25 octobre 1939, les troupes de Godbout remportèrent une éclatante victoire : 70 députés et 54,1 % des voix, contre 15 députés et 39,1 % des voix pour l’Union nationale. Duplessis en tira deux leçons politiques : renforcer son organisation électorale et faire tout en son pouvoir pour éviter que la province de Québec ne se retrouve à la merci du gouvernement fédéral sur le plan financier. En tant que chef de l’opposition de 1939 à 1944, il s’attaqua souvent aux velléités fédérales de mainmise sur les provinces. Le thème de l’autonomie provinciale, préfiguré dans sa position par rapport à la commission Rowell-Sirois, serait au centre de ses interventions d’après-guerre. Il critiqua notamment Godbout d’avoir accepté l’amendement constitutionnel transférant au gouvernement fédéral la compétence des provinces en matière d’assurance-chômage, s’opposa aux conclusions du rapport de la commission Rowell-Sirois sur la centralisation des impôts directs à Ottawa et à leur application pour la durée de la guerre.

Duplessis profita également de ses années dans l’opposition pour faire son propre examen de conscience. Les signaux d’alarme s’accumulaient. Il était au creux de la vague. Son goût pour l’alcool avait nui à sa performance politique, à sa réputation et à sa santé au point où certains remettaient en cause son leadership. Déjà, en septembre 1929, il avait passé dix jours à l’hôpital à la suite d’un accident de voiture à Notre-Dame-du-Bon-Conseil (il s’était endormi au volant). Opéré pour une hernie étranglée en mars 1930 et au début de 1942, il demeura la première fois cloué au lit plusieurs mois à cause d’une hémorragie ; à la seconde, il resta quatre mois à l’hôpital pour se remettre de l’opération, sa convalescence étant retardée par une pneumonie. Refusant de se déclarer vaincu, il prit la décision de cesser de boire pendant qu’il était encore temps. Son diabète le forcerait néanmoins à ralentir à plusieurs reprises, notamment en raison d’une hospitalisation en février 1952, et durant son dernier mandat, de 1956 à 1959.

Pendant que Duplessis passait les premiers mois de 1942 à l’hôpital, la province de Québec était en pleine crise de la conscription. En janvier, le premier ministre William Lyon Mackenzie King* annonça un plébiscite pancanadien pour le délier de sa promesse de ne pas imposer la conscription pour service outre-mer. Pour la plupart, les députés de l’Union nationale prirent position contre la conscription. De retour à l’Assemblée législative cinq jours avant le vote du 27 avril, Duplessis recommanda lui aussi de voter en sa défaveur. Cependant, la Ligue pour la défense du Canada, dirigée par des personnalités montantes comme André Laurendeau*, Jean Drapeau* et Michel Chartrand*, avait pris le leadership de la campagne anticonscriptionniste ; ce fut elle qui récolta une grande part du mérite de la victoire du non (de l’ordre de 73 %) dans la province de Québec, résultat diamétralement opposé à celui dans le reste du Canada. Le mouvement se mua ensuite en parti politique, le Bloc populaire canadien, et menaça le monopole de l’Union nationale sur le vote nationaliste.

Duplessis demeura néanmoins un symbole du nationalisme canadien-français, qui promettait de protéger les intérêts économiques et politiques, ainsi que les traditions et l’identité de la province française, rurale et catholique. Il le fit en présentant les pressions pour le changement, qu’elles proviennent du gouvernement fédéral, des syndicats de travailleurs ou des minorités religieuses, comme étant des influences extérieures néfastes pour la population. En flattant le nationalisme des électeurs, il put préserver son alliance avec le clergé, les classes rurales et les milieux d’affaires, et préconiser un modèle de développement fondé sur l’initiative privée, soit-elle nourrie de capitaux américains.

Résolu à remonter la pente afin de regagner le pouvoir, Duplessis critiqua avec acharnement les réformes du gouvernement Godbout. Déjà, le 25 avril 1940, il s’était fait l’écho du cardinal Villeneuve en s’opposant au droit de vote aux femmes. De même, en avril 1943, il se prononça contre la Loi concernant la fréquentation scolaire obligatoire pour les enfants de 6 à 14 ans. Dès cet été-là, les trois partis entreprirent une précampagne électorale, au cours de laquelle l’Union nationale et le Bloc populaire canadien se disputèrent l’électorat nationaliste. En octobre 1943, Godbout annonça la nationalisation des compagnies d’électricité Beauharnois Light, Heat and Power Company et Montreal Light, Heat and Power Consolidated et, en mars 1944, la création de la Commission hydroélectrique de Québec (ou Hydro-Québec), projets qui firent l’objet d’une loi sanctionnée en avril. Ayant prôné la maîtrise des monopoles quelques années auparavant, Duplessis critiqua surtout le caractère électoraliste et les modalités du geste, et rappela qu’il avait lui-même pu contraindre ces compagnies à des baisses de tarifs sans recourir à l’étatisation.

Le 28 juin 1944, Godbout déclencha des élections générales estivales. Duplessis mit l’accent sur la faiblesse de Godbout vis-à-vis d’Ottawa. Le 8 août, favorisé par les distorsions de la carte électorale et par la présence du Bloc populaire canadien – qui, bien qu’il fasse appel au même nationalisme que l’Union nationale, attira des libéraux qui, tout en étant heureux des réformes de Godbout, étaient déçus de son alignement avec Ottawa –, Duplessis reprit de justesse la tête du gouvernement avec 38 % des votes et 48 députés, contre 39,4 % et 37 sièges pour les libéraux, qui n’avaient pas pu exploiter la peur de la conscription comme en 1939. Pour sa part, le Bloc populaire canadien, qui, entre autres à cause du conflit qui s’achevait, ne put maintenir l’élan de la campagne anticonscriptionniste de 1942, dut se contenter de 4 députés, en retour des 14,4 % des voix qui leur furent accordés.

C’est ainsi que s’amorça pour Duplessis un règne ininterrompu de plus de 15 années. Contrairement au moment de sa première accession au pouvoir, en 1936, la province de Québec n’était alors plus aux prises avec une dépression économique. La guerre avait relancé l’économie et l’augmentation de la population dans l’après-guerre soutenait la consommation. Malgré le fait que la province s’industrialisait, Duplessis continuait d’affirmer que l’agriculture était au cœur du développement de sa province. En 1945, il créa l’Office de l’électrification rurale qui, en dix ans, permit d’étendre la distribution de l’électricité de 20 % à près de 90 % des propriétés en campagne. Cependant, la province était devenue à prédominance industrielle et urbaine. À la différence de l’Ontario, qui compterait davantage d’industries lourdes et technologiques, une bonne part de sa croissance économique serait fondée sur l’exploitation des industries légères, exigeantes en main-d’œuvre, et sur l’extraction de ressources naturelles en demande aux États-Unis. Le premier ministre trifluvien encourageait le capital extérieur, surtout américain, à investir au Québec, notamment sur la Côte-Nord et dans le Nouveau-Québec, vantant la docilité et la vaillance de sa main-d’œuvre, ses taux de taxation parmi les plus bas, et la faible intervention gouvernementale. Peu différent de celui de Taschereau, son modèle de développement économique visait à créer de l’emploi en attirant les investisseurs étrangers. Paradoxalement, ce libéralisme économique contribuait à déposséder les Canadiens français de la maîtrise de leur économie.

Convaincu que la religion catholique et la langue française étaient des fondements de la province de Québec, et accordant dans ses discours une importance primordiale à l’ordre établi – ce qui le plaçait dans les bonnes grâces des élites nationalistes traditionnelles, du clergé et d’une grande partie des notables locaux –, le chef de l’Union nationale continuait à être, sur le plan social, un conservateur. Duplessis se méfiait des élites de la nouvelle génération, des intellectuels laïques et des chefs syndicaux, qui véhiculaient une conception de la société différente de la sienne. Il était réfractaire aux projets de programmes publics de sécurité sociale, même à ceux qui étaient adoptés par la plupart des gouvernements occidentaux contemporains. Au début de 1945, il fit abolir la Commission d’assurance-maladie de Québec, chargée deux ans plus tôt d’étudier l’institution d’un programme dans ce domaine. En 1936, lorsque son gouvernement avait sanctionné la Loi pourvoyant à l’organisation d’un département de la Santé et, en 1946, lorsqu’il créa un département du Bien-être social et de la Jeunesse pour l’administration des allocations sociales et des organisations s’occupant de la jeunesse, il prit soin de ne pas remettre en cause le monopole de l’Église et des autres organismes privés dans la gestion et la prestation des services des hôpitaux, des écoles et des œuvres de charité. Toutefois, il leur fournirait un encadrement législatif et un soutien financier qui leur seraient de plus en plus nécessaires.

Duplessis s’opposait particulièrement aux programmes sociaux mis en place par le gouvernement fédéral. Un peu avant les élections provinciales de 1944, King, qui se préparait à décréter la conscription, avait annoncé l’octroi d’allocations familiales. Duplessis dénonça ce projet, selon lui contraire au partage des compétences constitutionnelles, tandis que l’Église faillit convaincre le premier ministre fédéral que, dans la province de Québec, les allocations devaient être versées aux pères. Le programme vit le jour juste à temps pour la campagne électorale fédérale de 1945, remportée par les libéraux.

Duplessis, qui dirigeait lui-même les relations intergouvernementales, intensifia sa protestation contre ce qu’il considérait comme des menaces d’Ottawa à l’autonomie de sa province en demandant le respect du « pacte confédératif » de 1867. À la conférence fédérale-provinciale de 1945 sur la reconstruction, il réclama pour les provinces le droit de taxer les revenus des particuliers, des entreprises, les successions et l’essence. En 1947, la province cessa de participer aux arrangements fiscaux du temps de guerre, tout comme l’Ontario, sur l’initiative de son homologue ontarien George Alexander Drew* ; l’Ontario ne rejoindrait le concert des provinces canadiennes-anglaises qu’en 1952.

La lutte contre l’envahissement fédéral ne fut pas le seul combat de Duplessis. Le 4 décembre 1946, il fit annuler le permis d’alcool du restaurateur et témoin de Jéhovah Frank Roncarelli, qui payait les cautions de ses coreligionnaires arrêtés pour diverses infractions aux règlements municipaux et qui, une fois libérés, reprenaient leur campagne contre l’Église catholique, ce qui ennuyait la population et les membres du clergé. Roncarelli lui intenterait un procès qui se terminerait en sa faveur, le 27 janvier 1959, devant la Cour suprême du Canada, non sans avoir fait mousser la popularité du Chef. Le 16 février 1948, la police provinciale ferma les locaux de l’hebdomadaire montréalais le Combat, du Parti ouvrier progressiste, en invoquant la loi du cadenas. Le 8 mars 1957, la Cour suprême jugerait cette loi inconstitutionnelle, mettant un terme à la croisade de Duplessis contre les communistes [V. Francis Reginald Scott*]. Toutefois, le premier ministre bénéficierait jusqu’à la fin de son règne des retombées politiques favorables d’une affaire connexe qui toucha les cordes sensibles catholiques et anticommunistes, celle des trésors polonais du château royal de Wawel, à Cracovie, soustraits aux mains des nazis, qu’il fit transporter en 1948 au Musée de la province, à Québec, et qu’il refusa toujours de rendre au gouvernement polonais communiste.

Le 21 janvier 1948, Duplessis annonça que la province de Québec s’était dotée d’un drapeau, le fleurdelisé, qui flotterait désormais au mât de l’édifice du Parlement, symbolisant une identité québécoise distincte. Ce geste venait compléter l’adoption, par les libéraux, des armoiries et de la devise Je me souviens, le 9 décembre 1939. Or, cet événement précédait de peu le déclenchement, le 9 juin 1948, de nouvelles élections provinciales. La campagne unioniste, à laquelle Houde, redevenu maire de Montréal et réconcilié avec Duplessis (en 1944, lorsque Houde avait été acclamé par les foules après son internement pour avoir résisté à la conscription, Duplessis s’était rapproché de lui), participa activement, avait pour slogan : Les libéraux donnent aux étrangers ; Duplessis donne à sa province. Le thème de l’autonomie de même que les effets du système de « patronage » unioniste – qui consistait à promettre les faveurs du gouvernement aux seuls électeurs et entrepreneurs qui appuyaient l’Union nationale – contribuèrent à l’éclatante victoire du 28 juillet 1948 : l’Union nationale remporta 82 sièges avec 51,2 % des voix, tandis que les libéraux se contentèrent de 8 sièges avec 36,2 % des votes. Le Bloc populaire canadien s’était dissous, mais l’Union des électeurs, qui prônait les thèses créditistes, soutira 9,2 % du suffrage. Ce fut la dernière élection de Godbout, qui perdit la circonscription de L’Islet et qui serait nommé sénateur par Louis-Stephen St-Laurent*, le nouveau premier ministre fédéral.

Le mandat qui s’étendit de 1948 à 1952 fut ponctué de tensions dans les relations du travail et par l’apparition d’oppositions sérieuses au régime de Duplessis. Le 9 août 1948, avec le lancement à Montréal de leur recueil intitulé Refus global, des artistes principalement issus des arts visuels, dont Paul-Émile Borduas était le chef de file, dénoncèrent le traditionalisme et l’immobilisme de la société québécoise. D’autres foyers de critique lieraient au conservatisme du règne de Duplessis le retard de la province sur les plans social, éducatif, économique et politique : la revue montréalaise Cité libre, fondée en 1950 par Gérard Pelletier* et Pierre Elliott Trudeau*, l’École des sciences sociales, politiques et économiques de l’université Laval, à Québec, fondée en 1938 à l’instigation du père Georges-Henri Lévesque*, le journal le Devoir de Montréal, dirigé par Gérard Filion* depuis 1947 et qui comptait André Laurendeau dans son équipe éditoriale, et Radio-Canada qui offrait une tribune aux détracteurs de Duplessis. Sans chef au Parlement entre 1949 et 1953, mis à part un chef intérimaire, George Carlyle Marler*, de juillet 1949 à mai 1950, l’opposition libérale ne put toutefois profiter des failles du gouvernement unioniste. Tous ces adversaires contribuèrent à dépeindre sans trop de nuances le régime duplessiste comme une période de « grande noirceur ».

Pour Duplessis, la politique était davantage affaire de faveurs que de droits. Son objectif principal était de se maintenir au pouvoir. Il dominait son parti, qui le vénérait. Tous pouvaient s’exprimer au conseil des ministres, mais il ne se fiait qu’à sa propre opinion. Il y avait ses hommes de confiance, et ceux qu’il gardait par opportunisme électoral. En Chambre, il leur soufflait des réponses, ou les interrompait pour répondre à leur place. Le Devoir du 16 juin 1958 rapporterait que, à Baie-Comeau, il imposerait le silence à Antoine Rivard* en lui disant : « Tais-toi, tais-toi… Laisse-moi faire ! » Il lui arrivait d’intervenir directement dans les affaires d’un ministère, en passant outre à l’autorité du ministre qui en était titulaire ; par exemple, il s’était occupé lui-même des contrats de voirie durant son premier mandat. Dans sa biographie politique sur le Chef parue à Montréal en 1963, le journaliste Leslie Roberts écrirait : « Tant qu’il fut premier ministre, le gouvernement du Québec, c’était Maurice Duplessis. » Ce dernier avait un réseau d’informateurs personnels dans toute la province.

En restreignant la liberté syndicale par la législation, en rendant la Commission de relations ouvrières partiale par ses nominations et en intervenant personnellement dans les conflits de travail – souvent par l’intermédiaire de la police provinciale –, Duplessis s’aliéna les milieux ouvriers de la province de Québec. Avant 1952, cela n’aurait pas d’effet significatif sur sa popularité dans les circonscriptions à forte concentration de travailleurs. (Ensuite, pour contrer cet effet négatif chez les travailleurs, Duplessis, en 1953, modifierait la loi électorale dans le but de faciliter la manipulation du vote dans les villes ; un seul recenseur, nommé par l’Union nationale, confectionnerait les listes électorales.) Duplessis s’attaqua avec un certain succès aux organisations syndicales les plus militantes afin de maintenir la paix sociale qu’il croyait nécessaire aux progrès économiques. En effet, les journées de grève furent deux fois moins nombreuses au Québec qu’en Ontario entre 1945 et 1959. Pour ce faire, Duplessis eut souvent recours à la police provinciale, comme il l’avait déjà fait à Sorel en 1937 et à Lachute en 1947. À ce dernier endroit, durant la grève à la Ayers Limited, Duplessis fit arrêter trois militants syndicaux, dont Madeleine Parent*, qui dut comparaître devant le tribunal pour « conspiration séditieuse ». Son procès dura trois mois.

Le 19 janvier 1949, le ministre du Travail, Antonio Barrette*, présenta le projet de loi 5, proposant la refonte des lois ouvrières sous forme de code du travail que Duplessis avait fait rédiger sans consulter son ministre. Une partie du clergé, des intellectuels et l’ensemble des milieux de gauche s’y opposèrent. L’intention du gouvernement était claire : restreindre la liberté syndicale et le droit de grève, et accorder des pouvoirs discrétionnaires à la Commission de relations ouvrières. Cela provoqua un tollé chez les syndicats qui refusèrent d’en discuter, se mobilisèrent contre son adoption et en réclamèrent la mise au rancart. Le 9 février, Duplessis retira le projet de loi, mais reviendrait à la charge dans les années 1950 par des modifications législatives à la pièce avec effet rétroactif jusqu’à 1944.

Pour le moment, les syndicats étaient enhardis par ce recul du premier ministre, qui devait faire face à un conflit de travail qui marquerait l’histoire. Le Devoir venait de publier une série d’articles sur les ravages de l’amiantose, mal dont les mineurs de l’amiante étaient atteints. Quelques semaines plus tard éclata la grève de l’amiante à Asbestos et à Thetford Mines. Les travailleurs demandaient notamment une augmentation de salaire, un milieu de travail plus sain, la retenue à la source des cotisations syndicales et l’application d’éléments de la récente revendication des syndicats catholiques, soit la participation à la gestion. Duplessis n’entendait pas les laisser opposer ce nouveau principe de relations du travail au droit de propriété des employeurs.

Cette grève prit un double aspect symbolique : la lutte de Duplessis aux côtés du patronat contre les syndicats, mais aussi l’apparition de failles dans l’alliance entre son régime et l’Église catholique. En raison de divisions entre les membres conservateurs et progressistes de l’épiscopat et du clergé, les 5 000 grévistes de l’amiante reçurent l’appui moral et matériel de plusieurs d’entre eux, notamment de l’archevêque de Montréal, Mgr Joseph Charbonneau. À cela s’ajouta le concert de protestations des adversaires habituels de Duplessis. La grève, qui était illégale, s’étira du 14 février au 1er juillet 1949. Elle fut ponctuée par des confrontations entre les grévistes et la police provinciale. Mgr Maurice Roy*, archevêque de Québec, fut appelé comme médiateur pour résoudre le conflit qui se solda par de faibles gains pour les travailleurs ; aucune mesure de cogestion ou de contrôle des poussières d’amiante ne fut adoptée. À partir de ce moment, la distinction entre les syndicats catholiques et les syndicats internationaux devint théorique, comme en feraient foi les grèves du textile à Louiseville, Salaberry-de-Valleyfield et Montréal en 1952.

Le 16 juillet 1952, l’Union nationale fut réélue avec une majorité très confortable, bien que considérablement réduite, son appui populaire se maintenant à 50,5 %, tandis que celui des libéraux augmenta pour atteindre 45,8 %. Le mandat qui s’étendrait de 1952 à 1956, et qui serait dominé par la question des relations fédérales-provinciales, s’amorça avec 68 députés ministériels et 23 députés d’opposition. Chef libéral depuis 1950, Georges-Émile Lapalme* ne réussit pas à se faire élire aux élections générales. Il ne pourrait donc occuper le siège de chef de l’opposition qu’à la suite d’une élection complémentaire en 1953.

En 1947, les provinces de Québec et d’Ontario s’étaient retirées des accords fiscaux négociés durant la guerre, ce qui les priva des subventions compensatoires annuelles. En 1952, lorsque la formule de calcul fut modifiée, l’Ontario réintégra l’entente. Duplessis refusant à nouveau d’y adhérer, la province de Québec se retrouva seule à maintenir une position autonomiste au sein de la fédération canadienne. En décembre, Duplessis annonça qu’il n’accepterait plus les subventions fédérales aux universités (mises en place en octobre 1951 et qui découlaient de la commission royale d’enquête sur l’avancement des arts, lettres et sciences, ou commission Massey-Lévesque (1949–1951), considérant ce programme comme l’amorce de l’envahissement du domaine de l’éducation par le gouvernement fédéral. À la fin de 1952, Duplessis se trouva donc dans une situation politique délicate : ces deux refus faisaient perdre des millions de dollars à la province.

En confiant à son vieil ami, le juge Thomas Tremblay, la commission royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels, instituée le 12 février 1953, Duplessis voulut établir un rapport de forces avec Ottawa en réaffirmant l’autonomie fiscale de sa province dans le but de lui donner une marge de manœuvre financière. Les audiences de la commission révélèrent de nombreux appuis à ses positions de principe, dont certains provenaient même de ses adversaires politiques. Profitant de cette ferveur, il annonça le 14 janvier 1954 l’instauration d’un impôt provincial devant s’élever à 15 % de l’impôt fédéral, et en réclama la déductibilité de l’impôt fédéral. Un compromis fut négocié avec le premier ministre St-Laurent qui en fit mention à la Chambre des communes le 17 janvier 1955. À la suite de deux conférences fédérales-provinciales tenues plus tard la même année, Duplessis annonça, le 24 février 1956, un accord sur la nouvelle formule de partage des revenus : les provinces qui ne prendraient pas part aux accords fiscaux bénéficieraient d’une possibilité de réduction de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers allant jusqu’à 10 %, ce qui permettrait au Québec de maintenir son impôt. St-Laurent avait abandonné l’objectif de la commission Rowell-Sirois de centraliser les ressources fiscales entre les mains du gouvernement fédéral. Ainsi, Duplessis put mettre de côté le rapport Tremblay, déposé quelques jours plus tôt, dont les conclusions allaient plus loin qu’il ne l’avait souhaité, notamment sur le plan de la prise en charge des programmes sociaux par la province et de la réforme de l’éducation.

Sur le plan des relations ouvrières, Duplessis avait modifié en 1954 les pouvoirs de la Commission de relations ouvrières pour lui donner le droit de refuser la certification aux organisations syndicales dont le bureau de direction comportait des communistes et à celles qui favorisaient une grève dans les services publics par l’adoption des projets de loi 19 et 20, ce qui fit sortir encore une fois les syndiqués dans les rues. Mais, contrairement à 1949, Duplessis ne broncha pas. Cet épisode, de même que la grève ponctuée d’affrontements entre les travailleurs et la police, qui durerait sept mois à Murdochville en 1957, démontra que rien n’avait changé dans les relations entre Duplessis et le monde du travail organisé.

Une autre affaire vint entacher les dernières années du Chef : la condamnation fort controversée du prospecteur Wilbert Coffin pour le meurtre de trois chasseurs américains en 1953. Duplessis contesta le geste du ministre fédéral de la Justice, Stuart Sinclair Garson*, qui avait sollicité l’intervention de la Cour suprême dans cette cause ; il considérait cette action comme une usurpation du pouvoir provincial dans le domaine de l’administration de la justice. Coffin fut néanmoins pendu le 10 février 1956, mais, pour ceux qui continueraient de clamer son innocence dans les années subséquentes, Duplessis aurait été son bourreau.

Malgré ces controverses, Duplessis était prêt, en 1956, à se présenter devant l’électorat. Armé d’un ouvrage de l’historien nationaliste Robert Rumilly*, Quinze années de réalisations : les faits parlent, publié cette année-là à Montréal, il s’enorgueillit, non seulement de sa victoire contre la centralisation fédérale, mais de ses accomplissements : amendements à la Loi des écoles de la protection de la jeunesse (1951), Loi concernant la régie des loyers (1951), création de l’université de Sherbrooke (1954) et de l’Office des marchés agricoles du Québec (1956), entre autres. Le 20 juin 1956, lui et ses troupes furent réélus avec une majorité légèrement en hausse de 72 sièges contre 20 pour l’opposition. Avec 44,9 % des voix, par comparaison à 51,8 % pour l’Union nationale, les libéraux durent se rendre compte qu’ils avaient été desservis par leur position profédérale dans le débat sur l’autonomie provinciale. Toutefois, cette élection inaugura une période de discrédit, voire de déclin, pour Duplessis et son parti, qui ne proposeraient rien de neuf, sinon l’accélération de la prospection minière dans le Nouveau-Québec au profit de compagnies américaines qui paieraient de maigres redevances à la province.

Les méthodes électorales employées par Duplessis furent exposées au grand jour en juillet 1956 par les abbés Gérard Dion* et Louis O’Neill. Dans un article d’abord destiné au clergé, mais qui connut par la suite une large diffusion – il fut notamment publié dans le Devoir du 14 août 1956 sous le titre « l’Immoralité politique dans la province de Québec » –, ces derniers accusèrent le régime duplessiste de corrompre les systèmes électoral et politique, d’extorquer de l’argent aux commerces et aux entrepreneurs, d’usurper le vote de certains électeurs, et d’acheter la complaisance du clergé en appuyant ses bonnes œuvres et en jouant la carte de l’anticommunisme. En juin 1958 éclata le scandale du gaz naturel, preuve que Duplessis commençait à perdre la maîtrise de ses troupes : plusieurs ministres du gouvernement de Duplessis auraient acquis des blocs d’actions de la Corporation de gaz naturel du Québec avant que la vente du réseau de gaz ne soit rendue publique, devenant coupables de délit d’initié. L’affaire traînerait au delà du règne unioniste. La commission présidée par le juge Élie Salvas, mise sur pied en 1960 par le gouvernement de Jean Lesage* pour enquêter sur ce scandale, mettrait aussi au jour le système d’achat gouvernemental contrôlé au profit de l’Union nationale par Gérald Martineau et Joseph-Damase Bégin*, respectivement conseiller législatif et ministre au moment des faits.

Au cours du scandale du gaz naturel, Guy Lamarche, journaliste au Devoir, se vit interdire l’accès à une conférence de presse de Duplessis. Ce dernier était fort conscient du pouvoir de la presse. C’est pourquoi il accordait judicieusement les contrats de publicité gouvernementale, de sorte que même les journaux libéraux faisaient preuve d’une relative modération à son égard. Duplessis aimait bien parler aux journalistes, et les récompenser, pourvu qu’ils disent du bien de son administration. Par ailleurs, la télévision ne le mettant pas en valeur, il lui préférait la radio.

Autant par vengeance contre les libéraux que par souci d’établir des relations au sein du nouveau gouvernement, Duplessis avait discrètement accordé son appui et les ressources de son parti aux progressistes-conservateurs de John George Diefenbaker* aux élections fédérales de juin 1957 et de mars 1958, contribuant ainsi à leur victoire. En mai 1958, Lesage, député et ex-ministre libéral fédéral, devint chef du Parti libéral de la province de Québec et remplaça Lapalme qui demeurerait chef de l’opposition au Parlement jusqu’en 1960.

« Personne n’aime la province de Québec plus que celui qui vous parle », déclara Duplessis le 1er juin 1959 (selon son biographe Rumilly), avec son style caractéristique qui plaisait aux électeurs. En effet, Duplessis cultivait son image populiste, tant dans son apparence que par son attitude. Le 3 septembre 1959, après avoir visité des mines de fer de la Côte-Nord, celui qui avait été premier ministre durant plus de 15 années consécutives mourut d’une hémorragie cérébrale à Schefferville dans un chalet appartenant à l’Iron Ore Company of Canada, dans la première heure du 7 septembre, jour de la fête du Travail. Paul Sauvé, son dauphin, lui succéda et prépara une campagne électorale sur le thème du changement. Mais il disparut à son tour, le 2 janvier 1960, au terme de ce que la presse qualifia de « révolution des 100 jours ». Ce fut Antonio Barrette qui conduisit les troupes unionistes à la défaite, le 22 juin 1960, au profit des troupes libérales de Lesage.

L’histoire retiendrait que Duplessis était doué d’une intelligence et d’une mémoire hors du commun, ainsi que d’un instinct politique exceptionnel. Homme de taille moyenne, à la chevelure abondante qu’il garda jusqu’à la fin de sa vie, et dont on caricaturait volontiers le nez proéminent, Duplessis avait un physique ordinaire. Il s’habillait sobrement, mais était toujours bien mis. Il évitait les chapeaux voyants, pour ne pas ternir son image d’homme du peuple. C’est pour la même raison qu’il ne se vantait pas de ses lectures. Il se distinguait surtout par sa personnalité et son franc-parler. Redoutable débatteur, il avait toutefois une diction qui laissait à désirer. Il était frondeur et vif d’esprit. Il avait le sens de la répartie et du calembour, et aimait tourner ses adversaires en ridicule, comme lorsqu’il s’acharna, devant le comité des comptes publics, sur les dépenses d’Irénée Vautrin, ministre de la Colonisation, de la Chasse et des Pêcheries sous Taschereau, qui avait demandé le remboursement du coût de ses pantalons, ce qui immortalisa les légendaires « culottes à Vautrin ». Parce qu’il était populiste, ses détracteurs le traitaient volontiers de démagogue. Duplessis était impitoyable pour ses adversaires, dont il détectait rapidement les faiblesses, mais pouvait être magnanime lorsqu’il était en position de force. À part Pierre Gravel, curé à Boischatel, Duplessis avait plus de complices que d’amis. Il vouait néanmoins un amour quasi paternel à Paul Sauvé et avait comme confident le chroniqueur parlementaire de la Gazette de Montréal, Abel Vineberg. Parmi ses plus loyaux collaborateurs figuraient Auréa Cloutier, sa secrétaire particulière de toujours, Gérald Martineau, le trésorier de l’Union nationale, Joseph-Damase Bégin, son organisateur en chef, le jésuite Émile Bouvier, professeur de relations industrielles et de tendance propatronale, et Hilaire Beauregard, directeur adjoint puis directeur de la police provinciale. Totalement investi dans la politique, Duplessis avait peu de passe-temps, outre son intérêt pour la musique et pour la Série mondiale de baseball. Resté célibataire, il fréquenta quand même plusieurs femmes. Peu attaché aux biens matériels, il collectionnait des œuvres de peintres canadiens et québécois qui lui étaient offertes.

Homme de sa génération s’appuyant sur des valeurs traditionnelles et sur des thèmes qui rejoignaient les habitants des régions rurales, malgré l’industrialisation et l’urbanisation accélérées de sa province, Duplessis se vantait de diriger le seul gouvernement catholique d’Amérique du Nord. Aussi tard qu’en juin 1956, il avait déclaré, selon ce que rapporterait Émilien Lafrance dans Nous avons connu Duplessis, ouvrage paru à Montréal en 1977 : « Un vote pour l’Union nationale, c’est un vote pour votre foi religieuse et catholique. » La province de Québec lui doit la construction d’infrastructures de toutes sortes (routes, écoles, hôpitaux, centrales électriques et lignes de transport d’électricité pour desservir l’ensemble de la province), l’ouverture de la Côte-Nord et de la région de Chibougamau, de même que le développement industriel du Lac-Saint-Jean. Sa prospérité économique sous le gouvernement de Duplessis fut assurée par les retombées de l’exploitation minière (fer, amiante) et par l’industrie manufacturière, auxquelles s’ajoutaient les alumineries et les usines chimiques.

Sur les plans social et politique, la politique ouvrière répressive et les méthodes électorales malhonnêtes de Duplessis provoquèrent des contestations de plus en plus nombreuses, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la province. Son système de « patronage », mélange de favoritisme et de corruption, faisait en sorte qu’il fallait voter « du bon bord » pour bénéficier des largesses de son gouvernement. Il se servait notamment du comité des bills privés, qu’il présidait, pour punir les ennemis du régime et récompenser ses amis.

Duplessis avait une vision minimaliste de l’État. Il gérait la province de manière économe en maintenant les systèmes d’éducation, de santé et de services sociaux entre les mains des communautés religieuses sous-financées. Pour profiter de fonds fédéraux, il n’hésita pas à confier un grand nombre d’orphelins à des établissements chargés de prendre soin des malades mentaux. Le fait que le scandale des « orphelins de Duplessis » n’éclaterait que plusieurs décennies plus tard démontre que Duplessis reflétait certaines des valeurs de son époque.

Duplessis offrait une vision de l’autonomie de la province de Québec que critiquèrent ses adversaires, ainsi que la génération qui connaîtrait la Révolution tranquille. Il cherchait à préserver le modèle économique libéral en vigueur depuis le début du xxe siècle. Comme il refusait d’utiliser les pouvoirs de l’État provincial pour entamer des réformes, cette autonomie fut qualifiée de purement défensive. Son nationalisme fut également contesté, étant donné qu’il retardait le développement de la province de Québec en livrant ses ressources aux investisseurs étrangers à des conditions avantageuses, politique qu’il avait pourtant lui-même dénoncée chez ses prédécesseurs.

Pour la génération qui l’a connu, Maurice Le Noblet Duplessis était un homme controversé, adulé par les uns, honni par les autres. Durant la Révolution tranquille, on a qualifié les années où il a gouverné de « grande noirceur », et son style politique, de « duplessisme » ou de « partitocratie », jusqu’à ce que des historiens plus détachés portent des jugements nuancés tant sur l’homme que sur son œuvre. Dans les réévaluations plus récentes, on a reconnu que sa défense des pouvoirs provinciaux de taxation et son refus de transférer au gouvernement fédéral la compétence constitutionnelle dans le domaine des pensions avaient sauvegardé la capacité d’action de l’État du Québec pour les gouvernements futurs. De plus, des comparaisons plus fines ont révélé que le « patronage » et le favoritisme dont faisait preuve le régime duplessiste n’étaient pas exceptionnels et étaient même chose courante (mais pas de manière aussi systématique) dans les mœurs politiques d’autres États nord-américains.

Les principales sources manuscrites sur la vie et l’œuvre de Maurice Le Noblet Duplessis se trouvent aux Arch. du séminaire de Trois-Rivières, Québec, 0019 (fonds Maurice L. Duplessis), où il fit une partie de ses études. Ce fonds témoigne surtout de sa carrière politique entre 1927 et 1959. Avant d’être mis à la disposition du public, il fut gardé durant 30 ans par la Société des amis de Maurice L. Duplessis inc. Auréa Cloutier, secrétaire particulière de Duplessis avant même ses débuts en politique, se chargea d’en faire la classification. Elle permit à trois de ses biographes d’y avoir accès : Robert Rumilly, Conrad Black et Bernard Saint-Aubin. D’ailleurs, neuf bobines de microfilm, contenant des copies réalisées par Black, se trouvent à Bibliothèque et Arch. nationales du Québec, au Centre d’arch. de la Mauricie et du Centre du Québec (Trois-Rivières) et au Centre d’arch. de Québec, où le fonds Maurice Duplessis porte respectivement les cotes ZC9 et ZC44, et aux York Univ. Libraries, Arch. and Special coll. (Toronto), F0303 (Maurice Duplessis fonds). Les Univ. of Windsor Arch. (Windsor, Ontario) conservent également du matériel sur microfilm : 96-024 (Maurice Duplessis fonds).

Les premiers auteurs à se pencher sur la vie et la carrière de Duplessis ont eu du mal à rester neutres, à commencer par ses contemporains. Parmi les sources imprimées, on compte d’abord des mémoires : Antonio Barrette, Mémoires (Montréal, 1966) ; René Chaloult, Mémoires politiques (Montréal, 1969) ; G.-É. Lapalme, Mémoires (3 vol., [Montréal], 1969–1973) ; Gérard Pelletier, Souvenirs (3 vol., Montréal, 1983–1992). Parmi les biographies, les deux suivantes, écrites par des journalistes, lui sont hostiles : Pierre Laporte, le Vrai Visage de Duplessis (Montréal, 1960) ; Leslie Roberts, le Chef : une biographie politique de Maurice L. Duplessis, Jean Paré, trad. (Montréal, 1963). Au contraire, Robert Rumilly, qui l’a maintes fois appuyé en public, est complaisant à son égard dans Maurice Duplessis et son temps (2 vol., Montréal, 1973). Même si le premier volume de la biographie qu’il lui a consacrée s’inspire de son mémoire de maîtrise en histoire, Conrad Black a du mal à cacher sa sympathie pour son sujet dans Duplessis, Monique Benoit, trad. (2 vol., Montréal, 1977) et Maurice Duplessis, Jacques Vaillancourt, trad. (Montréal, 1999). Enfin, il faudra attendre Bernard Saint-Aubin, Duplessis et son époque (Montréal, 1979), pour lire que Duplessis n’était « ni un dieu, ni un démon ».

L’ouvrage suivant est utile à qui veut s’initier aux différentes interprétations historiques : Duplessis : entre la grande noirceur et la société libérale, sous la dir. d’A.-G. Gagnon et Michel Sarra-Bournet (Montréal, 1997). Enfin, de nombreuses études de science politique et de sociologie sur la société et le régime de Duplessis, de même que d’innombrables récits d’époque, ont été publiés ; pour s’y retrouver, il faut d’abord consulter : Michel Lévesque, l’Union nationale : bibliographie (Québec, 1988).

Bibliothèque et Arch. nationales du Québec, Centre d’arch. de la Mauricie et du Centre du Québec, CE401-S48, 21 avril 1890.— La Patrie (Montréal), 8 sept. 1959.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Michel Sarra-Bournet, « DUPLESSIS, MAURICE LE NOBLET », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 18, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 4 févr. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/duplessis_maurice_le_noblet_18F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/duplessis_maurice_le_noblet_18F.html |

| Auteur de l'article: | Michel Sarra-Bournet |

| Titre de l'article: | DUPLESSIS, MAURICE LE NOBLET |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 18 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 2009 |

| Année de la révision: | 2009 |

| Date de consultation: | 4 févr. 2026 |