Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

OSLER, sir WILLIAM, médecin, éducateur, philosophe de la médecine et historien, né le 12 Juillet 1849 à Bond Head, Haut-Canada, fils de Featherstone Lake Osler*, ministre de l’Église d’Angleterre, et d’Ellen Free Pickton, tous deux de Cornouailles, Angleterre ; le 7 mai 1892, il épousa à Philadelphie Grace Linzee Revere, veuve du docteur Samuel Weissell Gross, et ils eurent deux fils, dont l’un vécut au delà de la petite enfance ; décédé le 29 décembre 1919 à Oxford, Angleterre.

William Osler était le huitième d’une famille de neuf enfants. Sa mère, Ellen Free Pickton, vécut assez longtemps – plus d’un siècle – pour voir un de ses fils, Britton Bath Osler*, se classer parmi les plus distingués avocats plaidants du Canada, un autre, Featherston Osler, siéger à la Cour d’appel de l’Ontario, un troisième, Edmund Boyd Osler*, réussir très bien dans la finance, et un quatrième, William, devenir le plus illustre médecin du monde anglo-saxon. Après avoir servi dans la marine royale, le père de William avait opté pour la vie missionnaire et accepté un poste qui comportait tout un défi : combattre les ennemis de Dieu dans la forêt peu peuplée du nord de Toronto, dans le Haut-Canada. Les Osler arrivèrent dans leur nouveau foyer en 1837.

À mesure que leurs enfants grandissaient, les Osler conclurent à la nécessité de s’installer dans une localité plus vaste que Bond Head afin de leur permettre de faire de bonnes études. En 1857, quand le poste de rector d’Ancaster et de Dundas se libéra, la famille élut domicile à Dundas, où elle resterait 25 ans.

William était un enfant espiègle et remuant ; beaucoup d’anecdotes rapportent ses blagues et ses frasques, dont l’une se termina par une nuit en prison. Cependant, c’était aussi un bon élève qui aspirait à devenir ministre du culte comme son père. En 1866, il entra à la Trinity College School, alors située à Weston (Toronto) et tenue par le révérend William Arthur Johnson*. Ce ministre anglican et instituteur était également un fervent biologiste, et il initia Osler à la microscopie. Bientôt, le jeune homme sentit faiblir sa vocation religieuse.

En fréquentant la bibliothèque paternelle, Osler avait acquis une connaissance approfondie de la religion et des écrits de nombreux théologiens. Toutefois, ses perspectives intellectuelles ne s’élargirent qu’au contact de Johnson puis du docteur James Bovell*, de Toronto, ses maîtres et grands amis. À l’école de Johnson, Osler consomma les classiques à forte dose. En fait, au début de la vingtaine, ce furent surtout des auteurs profanes qui le marquèrent. Il découvrit les écrits de Thomas Carlyle au cours de l’été de 1871 et fit sienne la recommandation de celui-ci : ne point s’occuper de ce que l’on discerne vaguement au loin et consacrer plutôt ses énergies aux devoirs immédiats et manifestes. En outre, Osler s’imprégna du scepticisme de sir Thomas Browne dès son adolescence et s’intéressa aux écrits de l’agnostique Thomas Henry Huxley. Ses lectures d’adolescent et de jeune adulte l’impressionnèrent durablement. On les connaît bien, car il en parlerait souvent à ses auditeurs et lecteurs.

En 1867, Osler s’inscrivit en théologie au Trinity College de Toronto, mais au bout d’un an, il passa en médecine. L’éminent médecin et naturaliste Bovell, à qui le liait une amitié croissante, l’influença beaucoup. Ce fut probablement sur son conseil qu’Osler quitta la Toronto School of Medicine afin de poursuivre ses études au McGill College de Montréal. Cet avis se justifiait au moins en partie par les vicissitudes que connaissait alors le Toronto General Hospital, fermé peu de temps auparavant pour un an à cause de difficultés financières et autres. À l’automne de 1870, Osler, âgé de 21 ans, entreprit donc ses deux dernières années de médecine à McGill, où il eut pour mentor un grand professeur et clinicien, le docteur Robert Palmer Howard*.

Osler eut la chance d’avoir en Bovell et Howard des conseillers qui incarnaient on ne peut mieux l’humanisme pratique, quotidien, spontané et la compassion envers les malades. Leur exemple dut renforcer ses inclinations naturelles. On ne saurait guère comprendre, sans évoquer cette tradition humaniste, pourquoi Osler est encore aujourd’hui un modèle si respecté des étudiants. À McGill, il manifesta de grandes aptitudes intellectuelles. Non seulement se classa-t-il premier à l’examen final, mais, signe annonciateur de ses réalisations futures, il reçut un prix spécial pour sa thèse, dont on signala l’originalité.

Après l’obtention de son diplôme, Osler put se préparer à un long séjour en Europe de l’Ouest, alors le centre du monde médical. Ce voyage fut possible grâce à un don de 1 000 $ de son frère Edmund, dont les fréquentes marques de générosité joueraient un rôle important dans sa vie. William se rendit d’abord en Angleterre et passa plusieurs mois à étudier la physiologie à Londres, où il fit quelques observations sur les plaquettes sanguines – une de ses contributions les plus originales à la science. Puis il continua ses études sur le continent, à Berlin et à Vienne surtout. C’était chose courante à l’époque de faire des études supérieures ainsi – en passant d’un endroit à un autre à son propre gré, sans plan précis.

Au moment de son départ pour l’Europe, Osler se destinait à l’ophthalmologie, mais, au cours de son absence, quelqu’un d’autre retourna à Montréal pour pratiquer cette discipline. La spécialisation médicale était si rudimentaire dans les années 1870 qu’Osler et ses conseillers conclurent que la ville n’avait pas besoin d’un autre ophthalmologue. Sa formation s’orienta donc vers ce que l’on appellerait aujourd’hui une combinaison de médecine générale et de pathologie. Il se remit en route pour le Canada au printemps de 1874 sans avoir de poste en vue et rentra à Dundas, où il travailla comme omnipraticien. En outre, il suppléait un médecin à Hamilton.

Peu après, Osler se vit offrir par McGill le poste de maître de conférences sur les principes de médecine pour l’année scolaire 1874–1875. Ainsi commença sa carrière universitaire. Au printemps de 1875, il passa au rang de professeur. Au cours de sa décennie à la faculté de médecine, il fut pathologiste à la salle des variolés du Montreal General Hospital, fit de la pratique privée, sans grand bénéfice financier ; il publia beaucoup en médecine clinique, en pathologie et en médecine vétérinaire, participa à des sociétés médicales et à des cercles de rencontres, notamment à titre de cofondateur, et acquit peu à peu une réputation de clinicien perspicace et de professeur talentueux, d’abord au Canada puis dans toute l’Amérique. Il favorisa un resserrement des liens entre McGill et le Montreal Veterinary College [V. Duncan McNab McEachran*]. Il instaura des méthodes modernes d’enseignement de la physiologie, dirigea la parution des premiers rapports cliniques et pathologiques publiés par un hôpital canadien (le Montreal General Hospital), pratiqua plus de 1 000 autopsies et prépara un grand nombre de spécimens importants pour des muséums. Élu secrétaire général de la Canadian Medical Association en 1881 et président en 1884, il y joua divers autres rôles. En outre, il se montra charitable dans ses relations avec ses collègues médecins, généreux envers ses étudiants et consciencieux dans l’exercice de ses multiples fonctions. Ses nombreuses qualités peu communes lui assurèrent jusqu’à la fin de ses jours une popularité remarquable.

En 1884, la University of Pennsylvania cherchait un professeur de médecine clinique ; le nom d’Osler figurait en bonne place parmi les candidats possibles. Les dirigeants de l’école le connaissaient fort bien, car plusieurs d’entre eux appartenaient au conseil de rédaction du Medical News, important périodique de Philadelphie dont Osler était le correspondant montréalais et fidèle collaborateur. On dit qu’Osler décida de poser sa candidature en tirant à pile ou face. L’université, raconte-t-on, lui imposa une épreuve plus difficile. Le docteur Silas Weir Mitchell, de la faculté de médecine, l’emmena dîner, semble-t-il, et commanda pour dessert de la tarte aux cerises. Osler manipula les noyaux avec élégance et obtint le poste en 1884.

Osler accomplirait davantage aux États-Unis qu’au Canada. Au cours de ses quatre années et demie à Philadelphie, soit d’octobre 1884 à mai 1889, il poursuivit ses travaux intensifs en pathologie, élargit ses activités cliniques et se montra encore remarquablement apte à promouvoir la coopération et à inspirer des disciples. Lorsque le nouveau Johns Hopkins Hospital de Baltimore se mit à chercher un médecin-chef, Osler était le choix le plus logique. Entré en fonction en mai 1889, il contribuerait largement, avec William Stewart Halsted, William Henry Welch et Howard Atwood Kelly, à faire de l’école de médecine de la Johns Hopkins University, inaugurée à l’automne de 1893, l’une des plus renommées de l’époque moderne.

Osler séjourna à Baltimore de 1889 à 1905. Il y rédigea certains de ses principaux documents cliniques ainsi que The principles and practice of medicine [...]. D’une écriture limpide, ce manuel devenu célèbre se démarquait des autres ouvrages du genre principalement par l’impartialité avec laquelle il montrait la futilité de la plupart des traitements pharmaceutiques appliqués à l’époque. Principles fut publié pour la première fois à New York en 1892 ; ensuite, du vivant d’Osler, une édition révisée parut tous les trois ans. Le docteur Thomas McCrae, frère de John, devint coauteur à compter de la dixième édition et continua de mettre le livre à jour après le décès d’Osler. Tiré à des centaines de milliers d’exemplaires, cet ouvrage resta durant 40 ans le plus influent des manuels de médecine générale. Il était largement recommandé aux étudiants de médecine, et c’était le livre que l’on s’attendait à trouver dans le cabinet d’un praticien. Il parut en traduction française, allemande, espagnole et chinoise.

Ce manuel eut en outre un effet très spécial. À l’été de 1897, un jeune étudiant de médecine pressa l’un de ses amis, Frederick Taylor Gates, de le lire. Principal associé de l’industriel John Davison Rockefeller dans ses œuvres philanthropiques, Gates le lut en entier – d’après lui, c’était « l’un des très rares ouvrages scientifiques à posséder de hautes qualités littéraires » – et comprit à quel point on en savait alors peu sur la maladie, les causes des maladies infectieuses en particulier, et combien l’efficacité des modes de traitement était faible. Peu après, au moment de la fondation du Rockefeller Institute for Medical Research, Gates fit observer que cet institut était « né des révélations absolument franches du docteur Osler sur les grandes limites de la vérité établie en médecine en 1897 ». Le manuel d’Osler et sa lecture par Gares engendreraient un bien inestimable.

À l’école de médecine de la Johns Hopkins University, Osler aida à mettre en valeur l’enseignement donné au cours des visites de malades et à instaurer un régime de formation supérieure qui est encore la norme dans le monde occidental. Passionné d’histoire, il insista vigoureusement sur l’importance, pour les étudiants et les praticiens, de connaître celle de la médecine. Il prononça en de nombreuses occasions des discours d’envergure et produisit maints essais qui demeurent une source d’inspiration aujourd’hui. Ses élèves se mirent à propager ses méthodes et son exemple dans d’autres écoles, d’autres villes et d’autres pays.

Au cours de ses années à Baltimore, Osler se maria. Un de ses grands amis de Philadelphie, Samuel Weissell Gross, était décédé en 1889. En mai 1892, la veuve de celui-ci, Grace Linzee Revere, arrière-petite-fille du patriote américain Paul Revere, épousa Osler, alors âgé de 42 ans. C’était une femme exceptionnelle, tout à fait capable de s’accommoder des excentricités et de l’horaire terriblement complexe de son mari. Leur relation semble avoir reposé sur des bases solides et demeura pour tous deux une source de réconfort. Ils eurent deux enfants. Le premier, un fils, vécut moins d’une semaine. Puis naquit en 1895 Edward Revere Osler, qui fut la plus grande joie de son père. Sans jamais être un intellectuel, Edward Revere finit par enchanter Osler en développant une affection profonde pour les livres.

À Baltimore donc, Osler devint un homme comblé : aux bonheurs de la vie familiale s’ajoutait la satisfaction de devenir l’un des consultants les plus sollicités d’Amérique du Nord. Puis, avec le temps, cette plénitude se transforma en excès. Malgré ses remarquables aptitudes, Osler ne suffisait plus à la tâche. Pourtant, dire non était désagréable et difficile, parfois impossible.

En 1904, Osler se vit offrir par Édouard VII la chaire royale de médecine à la University of Oxford. Ce poste semblait lui donner l’occasion d’échapper aux rigueurs de Baltimore. Il l’accepta. Une controverse entoura son départ de l’Amérique du Nord. Le 22 février 1905, il prononça à la Johns Hopkins University un discours d’adieu intitulé « The fixed period », où il eut le malheur d’établir sur un ton léger un parallèle entre le roman du même titre d’Anthony Trollope et sa propre situation. Dans le roman, Trollope recommandait de mettre à mort les vieillards parce qu’ils n’étaient plus utiles à la société. Osler introduisit cette idée dans son discours dans l’espoir de convaincre ses amis et collègues de ne pas pleurer son départ puisque, selon les calculs de Trollope, la fin de sa vie active approchait (il avait 55 ans). Hélas, la presse américaine à sensation prétendit qu’il avait recommandé sérieusement de chloroformer les personnes âgées. Pareille solution ne lui serait jamais venue à l’esprit. Le tollé suscité par ses propos le blessa cruellement et entraîna en plus l’annulation des projets visant à commémorer son nom à Baltimore. Le verbe « to oslerize » connut une vogue passagère en tant que synonyme de « tuer au moyen du chloroforme ».

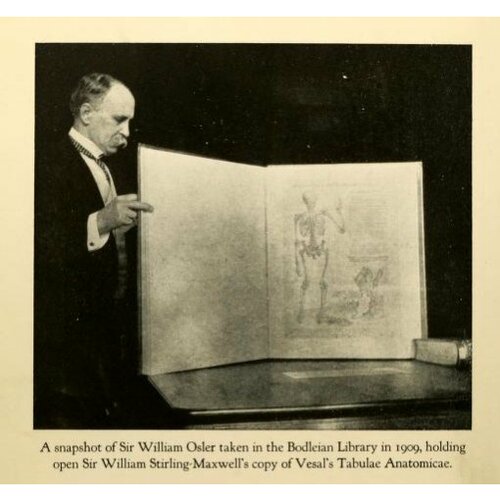

À Oxford, les Osler firent l’acquisition d’une magnifique maison près de la Bodleian Library. Pendant 14 ans, ils y accueilliraient des centaines de visiteurs. Étudiants, collègues en visite, infirmières, amis d’amis, tous seraient les bienvenus et, si possible, Canadiens et Américains bénéficieraient d’attentions spéciales.

Bientôt, Osler fut aussi occupé en Angleterre qu’il l’avait été en Amérique du Nord. En fait, sa vie se compliqua. Le repos qu’avait semblé permettre l’absence de travail clinique à l’école de médecine d’Oxford n’avait été qu’une illusion. Pendant cette dernière partie de son existence, Osler aida à fonder des sociétés et des périodiques. Il chercha par divers moyens à éliminer les dissensions dans la profession médicale. En outre, il lutta contre les adversaires de la vivisection et pour l’adoption de toutes sortes de mesures d’hygiène publique, promut l’enseignement clinique à Oxford, rassembla des livres pour sa florissante bibliothèque de médecine et d’histoire, et se consacra à l’écriture. En 1911, il reçut le titre de baronnet.

L’approche de la guerre en 1914 inspira à Osler de l’horreur et de noirs pressentiments. De fait, après avoir vu ce conflit atroce briser tant de familles, il perdit en août 1917 son cher Edward Revere, qui servait dans l’artillerie royale. Dès lors, même s’il vivrait encore plus de deux ans, ses proches eurent la certitude qu’un changement irréversible s’était opéré en lui et que sa fin était proche. Tombé malade à l’automne de 1919, il prédit sa mort en des termes assez clairs. Ce pronostic, le dernier de sa carrière, se révéla exact : il s’éteignit à la fin de cette année-là à l’âge de 70 ans.

L’apport d’Osler à la science ne fut extraordinaire ni en quantité ni en qualité et ne justifierait pas à lui seul l’intérêt que suscite encore son nom. Néanmoins, cet apport fut important. Les cardiopathies, l’endocardite en particulier, l’intriguaient, et il fit d’importantes observations cliniques. Dans sa communication sur l’endocardite infectieuse de forme subaiguë, il décrivit ce que l’on appelle encore le faux panaris d’Osler. D’autres appellations témoignent que ses pairs reconnurent la priorité ou l’importance de sa contribution. Il y a par exemple la maladie de Rendu-Osler, ou télangiectasie hémorragique héréditaire. La maladie de Vaquez (aussi appelée autrefois de Vaquez-Osler), ou polyglobulie primitive, fit l’objet d’un exposé par Osler en 1905. Il nota que Henri Vaquez (et plusieurs autres auteurs) avaient rapporté des cas semblables avant lui. Une dernière appellation met en évidence l’ampleur de ses champs d’intérêt. Il travailla beaucoup en médecine vétérinaire, surtout à Montréal. C’est là que, le premier, il décrivit un organisme qui causait la bronchite chez les chiens et qui fut baptisé par la suite Syphranuri osleri.

Toutefois, la spécialité d’Osler était l’enseignement clinique : « Je ne désire pas d’autre épitaphe – et rien ne presse de ce côté, dirais-je – qu’une phrase qui rappellerait que j’ai enseigné aux étudiants de médecine en salle, car, à mon avis, c’est là, et de loin, le travail le plus utile et le plus important que j’ai été appelé à faire. » Ses efforts en vue d’enrichir les relations entre étudiants et malades s’inscrivaient dans un vaste mouvement qui visait à transmettre les valeurs humanistes à ces futurs praticiens. Auparavant, l’enseignement au chevet des malades n’était pas courant en Amérique du Nord. Une génération avant celle d’Osler, un médecin pouvait encore sortir d’une école réputée sans avoir examiné un seul patient à l’hôpital. Même l’un de ses contemporains, Abraham Groves*, qui étudia à Toronto en même temps que lui et qui devint l’un des chirurgiens les plus audacieux et les plus novateurs du Canada, obtint son diplôme sans avoir vu un abdomen ouvert.

Aujourd’hui, l’enseignement de la médecine à l’hôpital est tellement entré dans les mœurs qu’on en oublie l’importance. Bien sûr, Osler n’était pas le seul clinicien à le pratiquer et ne fut pas non plus le premier. Cependant, il universalisa ce qui était alors une méthode surtout européenne. Son objectif était que l’étudiant reçoive une formation aussi pratique en troisième et en quatrième année que dans ses deux premières années. « La solution, disait-il, est : faites-le sortir des classes, faites-le sortir de l’amphithéâtre – placez-le en clinique externe – placez-le dans les salles. »

Ce fut dans ses relations directes avec les étudiants qu’Osler exerça le plus d’ascendant. À McGill, il dépensait son salaire à acheter des microscopes et donnait bénévolement des cours de microscopie aux intéressés. En outre, il invitait des étudiants à la maison. À Baltimore, un petit cercle de jeunes médecins résidents vivant à côté de chez lui finirent par faire tellement partie de la maisonnée qu’il leur donna tous une clé de la porte d’en avant. Les membres de ce groupe d’élite en vinrent à s’appeler fièrement les « porte-clés ».

Osler encourageait ses élèves à diversifier leurs lectures, et bon nombre d’entre eux devinrent de fervents amateurs d’histoire ou de littérature. On a dit qu’il se rasait d’une main en tenant un livre de l’autre ; cette description est peut-être fantaisiste, mais il lisait certainement avant de s’endormir, comme il prêchait aux autres de le faire. Il dressa une liste de lectures recommandées où figuraient certaines de ses œuvres favorites : du Marc Aurèle, du sir Thomas Browne, du Shakespeare.

Osler était également un grand collectionneur de livres rares et jeta ainsi les bases de la magnifique bibliothèque qu’il léguerait à la McGill University. Assez tard dans sa vie, il conçut ce qui deviendrait la Bibliotheca Osleriana [...] (Montréal, 1969), le grand catalogue de sa bibliothèque. Son idée était que les ouvrages mémorables de médecine et de science pouvaient se ranger sous plusieurs rubriques. Il regroupa les classiques incontournables dans la catégorie de la bibliotheca prima : œuvres de William Harvey, d’Hippocrate, d’André Vésale et d’autres. Venait ensuite par ordre d’importance la bibliotheca secunda – par exemple les écrits de Georges Baglivi, de Matthew Baillie, de Jan Baptist van Helmont et de James Lind. Le reste de la collection se subdivise en litteraria, historica, biographica, bibliographica, incunabula et manuscrits. Ce système de classement est unique et montre clairement l’attachement d’Osler à une perspective biographique de l’histoire, à l’importance de l’individu en soi et comme modèle.

Les nombreux dons de son frère Edmund l’aidèrent grandement à collectionner des livres, mais Osler lui-même dépensait beaucoup pour en acheter et, souvent, « sanctifiait des honoraires » de cette façon. Loin d’être un collectionneur avare, il était réputé pour sa largesse envers les individus et les bibliothèques. Bon nombre d’universités britanniques et nord-américaines exposent aujourd’hui des ouvrages extrêmement précieux donnés par Osler à leurs bibliothèques.

Osler était un auteur prolifique. Sa bibliographie contient quelque 1 500 titres, total impressionnant peu importe le critère, même en tenant compte du fait qu’une certaine quantité de publications en double était tout à fait acceptable à son époque. Il rédigea ou édita quelques livres : son grand manuel, The principles and practice of medicine, un ouvrage collectif en sept volumes, Modern medicine ; its theory and practice [...] (New York et Philadelphie, 1907–1910), plusieurs courtes monographies sur la chorée, les tumeurs abdominales et l’angine de poitrine, de même que son intéressante et élégante histoire générale, The evolution of modern medicine [...], publiée à titre posthume à New Haven, au Connecticut, en 1921. On lui doit aussi une multitude d’écrits dont la plupart sont tombés dans l’oubli – lettres à des courriers de lecteurs, recensions de livres (signées ou non), éditoriaux.

Cependant, c’est la masse de ses articles de périodiques qui constitue le plus gros de ses publications. La majorité d’entre eux sont de nature clinique et n’ont guère résisté à l’épreuve du temps. Quelques-uns étaient novateurs à l’époque, mais la plupart font partie des éléments de base de la documentation médicale : solides contributions à la médecine, articles tout à fait dignes d’être publiés à l’époque, mais portant sur des choses que d’autres auraient bientôt décrites ou accomplies si lui-même ne l’avait pas fait. Le reste de ses textes se compose d’un lot d’articles que l’on peut ranger dans les domaines suivants : littérature, histoire, éducation, philosophie et conseils. Osler avait une abondante réserve d’avis judicieux pour les étudiants-praticiens. Ses recommandations étaient singulièrement pratiques, même terre-à-terre.

Osler ne pourrait entrer dans aucune catégorie de philosophie universitaire ou professionnelle. Il n’avait « jamais réussi à maîtriser la philosophie, protestait-il – la bonne humeur faisait toujours irruption ». Néanmoins, ses essais, d’une lecture agréable et fructueuse, éclairent sur les valeurs qui guidaient sa conduite. Bien des années après sa mort, il continue d’intéresser et de stimuler les médecins et les étudiants de médecine.

En tant qu’historien de la médecine, Osler fut un chercheur productif et un exemple inspirant. Sous le titre Evolution of modern medicine, il composa une histoire de la discipline qui est à la fois brève, exacte et remarquablement accessible. Dans nombre de ses articles historiques, il déclara privilégier la biographie comme approche fondamentale de l’histoire. Cependant, contrairement à ses contemporains, il ne rendait pas hommage uniquement aux célébrités, mais aussi aux personnages secondaires de l’histoire de la médecine. Plusieurs de ses essais les plus intéressants figurent dans An Alabama student, and other biographical essays (Londres, 1908).

Osler avait abandonné la théologie pour la médecine après un an d’université. Qu’en était-il de sa vie religieuse ? Il fréquentait l’église, mais pas assidûment, semble-t-il. Il paraît avoir évité de discuter ouvertement de ses convictions religieuses, à moins que ses interlocuteurs ne soient restés discrets sur ses opinions. Néanmoins, ses écrits contiennent des indices. Le plus pertinent est peut-être cet aveu fait peu avant la conclusion d’un discours intitulé « Science and immortality » et prononcé en 1904 : « certains d’entre vous passeront par toutes les étapes [de la foi] et arriveront finalement, je crois, à penser comme Cicéron, qui préférait se tromper avec Platon plutôt qu’avoir raison avec ceux qui nient tout à fait l’existence de la vie après la mort : telle est ma propre profession de foi ». Cette remarque n’a rien d’une affirmation ex cathedra (le contraire aurait étonné de sa part), mais elle exprime clairement sa position – son espoir, sinon sa conviction – au sujet de l’immortalité.

De l’avis général, Osler était un homme jovial, blagueur et prompt à la repartie, surtout dans les chambres de malade. Interrogé sur son attitude, peut-être après une visite à un patient très atteint, il l’expliqua en évoquant l’un de ses personnages préférés de Tristram Shandy, roman de Laurence Sterne – l’oncle Toby, qui sifflait pour ne pas pleurer.

De temps en temps, l’humeur pétillante d’Osler s’exprimait par des canulars. Une fois, ce penchant faillit se retourner contre lui. Pendant qu’il vivait à Montréal, il composa un compte rendu licencieux des pseudo-pratiques sexuelles et obstétriques d’une tribu amérindienne de la province de Québec et l’envoya sous un pseudonyme à un ami éditeur de périodique. L’article fut accepté et faillit être publié. Quelques années plus tard, un texte semblable, encore de lui, parut effectivement.

Osler s’entendait merveilleusement bien avec les enfants. Il savait ce qui leur plaisait et ce qui les amusait. Apparemment, il était plutôt dénué de ces inhibitions qui empêchent tant d’adultes de jouer avec eux. Bien des anecdotes le montrent laissant de côté les grandes personnes et se livrant avec leurs enfants à des jeux bruyants qui l’obligeaient parfois à sauter par-dessus une table ou à s’étendre sur le tapis au cours d’un thé. Il choquait souvent son entourage, largement composé de victoriens guindés, mais les enfants l’aimaient, et il le leur rendait bien. Cet amour devenait un élément primordial de son attirail thérapeutique lorsque, malheureusement trop souvent, on l’appelait au chevet d’un enfant atteint d’une maladie grave, peut-être fatale.

Une des principales raisons pour lesquelles Osler exerce encore de l’influence est qu’il incarnait une tradition humaniste en médecine. Loin d’être pour lui un vain mot, un dogme ou une doctrine philosophique, l’humanisme faisait partie de son caractère. C’était une manière de voir les êtres, une manière qu’a bien résumée l’un de ses élèves en écrivant : « parmi les nombreuses qualités de sir William Osler, il y avait son intérêt spontané, naturel et cordial pour les patients et les étudiants, et pour les gens en général ». Osler est devenu un modèle important, puissant même. On voit en lui la personnification du professeur sympathique, de l’ami attentionné, du médecin compatissant. Aujourd’hui, les éducateurs qui cherchent à présenter à leurs étudiants l’archétype du médecin attentif à ses malades se tournent souvent vers lui.

Osler entrevoyait clairement où l’obsession de la science conduirait la médecine. Moins d’un an après la publication, en 1910, du rapport souvent cité d’Abraham Flexner sur la formation médicale en Amérique du Nord – rapport dans lequel Flexner appuyait la nomination de médecins qui se consacreraient uniquement à l’enseignement clinique au lieu de faire à la fois de l’enseignement et de la pratique privée –, Osler écrivit au recteur de la Johns Hopkins University pour condamner cette idée. « Je ne peux, disait-il, imaginer pire menace pour le plus grand idéal d’une école clinique que de confier nos jeunes gens, nos futurs meilleurs praticiens, à un groupe de professeurs qui, de par leurs fonctions, sont coupés des conditions dans lesquelles vivront ces jeunes gens. »

Selon Osler, il fallait promouvoir des attitudes humanistes dans tous les secteurs du domaine de la santé, aussi bien chez l’étudiant débutant (que ce soit en médecine, en soins infirmiers ou dans les professions connexes) que chez le praticien débordé de travail. « La dissociation de l’étudiant et du malade, signalait-il, est un héritage du système pernicieux de l’enseignement théorique. » À son avis, le manque de contacts entre malades et étudiants dans les écoles de médecine était la première étape d’un processus qui amènerait étudiants et praticiens à se perdre de plus en plus dans les petits détails scientifiques et qui – inévitablement, craignait-il – les éloignerait sans cesse davantage de l’art de la médecine. Pourtant, Osler ne s’opposait pas au progrès scientifique, au contraire. Sa carrière de clinicien en témoigne. Il travailla dur pour promouvoir l’aspect scientifique de la médecine. Mais privilégier la science aux dépens de l’art était selon lui une erreur. Il fallait préserver les deux aspects, pas seulement l’un ou l’autre.

Sir William Osler conserve de l’ascendant aujourd’hui parce qu’il fut un grand clinicien, parce qu’il écrivit, parce qu’il monta une magnifique bibliothèque, et parce qu’il influença directement ses collègues et ses élèves. Bien qu’elles ne portent pas son nom, certaines réformes éducatives – l’enseignement donné au chevet des malades et les programmes de formation supérieure pour médecins – furent instaurées en grande partie grâce à lui. Toutefois, son prestige tient surtout à son humanisme, qualité prisée de nos jours parce que, de nouveau, on la croit essentielle pour que les médecins trop préoccupés de science se rappellent que leur profession est aussi un art.

Il existe trois outils de référence complets pour l’étude de la vie et de la carrière de sir William Osler. Le premier est la biographie intitulée The life of Sir William Osler (2 vol., Oxford, Angleterre, 1925 ; réimpr., Londres et New York, 1940), de Harvey Williams Cushing, qui a valu à ce dernier le prix Pulitzer. Le deuxième, la bibliographie des publications d’Osler, Sir William Osler : an annotated bibliography, R. L. Golden et C. G. Roland, compil. (San Francisco, 1988), contient environ 1 500 entrées qui représentent 50 ans de travail assidu de la part d’Osler. Au cours des 60 années qui ont suivi son décès, on a écrit autant de livres et d’articles à son sujet. Le troisième outil de référence, An annotated checklist of Osleriana, E. F. Nation et al., compil. (Kent, Ohio, 1976), cite presque 1 400 entrées, et leur nombre a considérablement augmenté depuis la parution de l’ouvrage.

On trouve d’importants documents d’archives sur Osler aux McGill Univ. Libraries, à la Osler Library (Montréal), dans la collection sir William Osler, à la Johns Hopkins Univ. (Baltimore, Md.) et à la Univ. of Oxford, en Angleterre. Les documents les plus essentiels, conservés à McGill, contiennent le gros de la documentation recueillie par Cushing pour sa biographie d’Osler.

La famille entière de Featherstone Lake et Ellen Free Osler fait l’objet d’une brillante description dans A. [C. Boyd] Wilkinson, Lions in the way : a discursive history of the Oslers (Toronto, 1956). Osler a inspiré la production d’un certain nombre de portraits, de sculptures et de plaques pendant sa vie et après sa mort. On en trouve la description dans Alex Sakula, Portraiture of Sir William Osler (Londres et New York, 1991).

La biographie qui précède est basée en partie sur notre article intitulé « The palpable Osler : a study in survival », Perspectives in Biology and Medicine (Chicago), 27 (1984) : 299–313 ; des sections de cet article ont été reproduites avec la permission des Univ. of Chicago Press. [c. g. r.]

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Charles G. Roland, « OSLER, sir WILLIAM », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 14, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 mars 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/osler_william_14F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/osler_william_14F.html |

| Auteur de l'article: | Charles G. Roland |

| Titre de l'article: | OSLER, sir WILLIAM |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 14 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1998 |

| Année de la révision: | 1998 |

| Date de consultation: | 1 mars 2026 |