Provenance : Lien

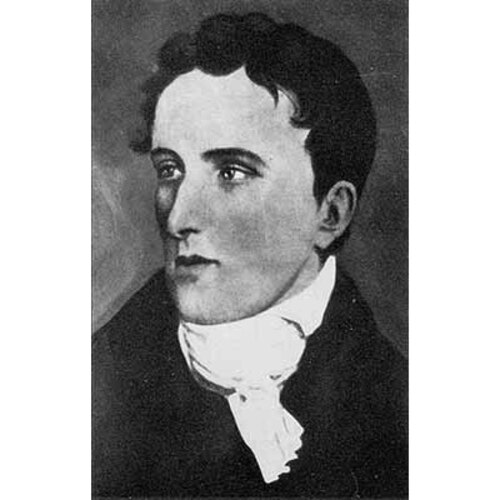

MORRIS, PATRICK, marchand, propriétaire de navires, fermier, auteur, homme politique et fonctionnaire, né probablement vers 1789 à Waterford (république d’Irlande) ; le 26 avril 1814, il épousa à Harbour Grace, Terre-Neuve, Mary Foley, et ils eurent une fille, puis en 1830, à Cork (république d’Irlande), Frances Bullen, et de ce mariage naquirent quatre fils et deux filles ; décédé le 22 août 1849 à St John’s.

Patrick Morris vint à St John’s vers 1804 pour travailler en qualité de commis chez un marchand originaire de Waterford, Luke Maddock, avec qui il était peut-être parent. Ses origines demeurent obscures, comme celles de la plupart des marchands irlandais de Terre-Neuve, mais il était issu d’un milieu modeste et n’apportait avec lui qu’un maigre capital, sinon rien. Maddock, qui s’était établi dans la colonie 25 ans auparavant, représentait bien la communauté marchande des Irlandais de St John’s, en pleine expansion à la fin du xviiie siècle. Sa petite entreprise faisait surtout venir, le plus souvent dans des navires anglais, des vivres de Waterford et des produits manufacturés de Liverpool. Ses clients étaient des planters, artisans et employés irlando-catholiques de la ville ou des villages de pêcheurs avoisinants. De plus, Maddock tenait un magasin et une taverne dans le centre de St John’s, sous-louait des logements à des compatriotes immigrants et exploitait une ferme. En l’espace relativement court de six ou sept ans, Morris accumula, semble-t-il, assez d’expérience, de capital et de relations pour se lancer lui-même en affaires. Il loua des installations sur le front de mer en 1810 et monta vite une entreprise semblable à celle de son ancien employeur dont le décès, survenu peu après, dut lui amener une clientèle stable.

Le commerce de la morue connaissait alors une prospérité extraordinaire. Le coût des approvisionnements et les salaires étaient élevés, mais les bénéfices l’étaient aussi. Les passagers en provenance de l’Irlande, principal pays d’outre-Atlantique à fournir à l’île une main-d’œuvre saisonnière, se multipliaient en même temps que croissait le volume des approvisionnements. En outre, St John’s était le foyer d’une bonne partie de cette activité fébrile. Au moment où Morris fonda son entreprise, la ville recevait les quatre cinquièmes des navires qui arrivaient dans l’île. Dès le début, Morris se spécialisa dans le commerce avec Waterford : il transportait des passagers et des vivres en provenance de sa ville natale, et y exportait de la morue et de l’huile. Après avoir largement recouru aux services des propriétaires de navires de Teignmouth, en Angleterre, il acheta un brick à l’automne de 1814, un autre en 1819 puis, au plus tard en 1825, deux bâtiments de haute mer. L’évolution de ses activités reflète bien ce que faisaient les marchands irlandais qui résidaient alors à St John’s. Waterford était le foyer du commerce transatlantique, mais avec le temps s’y approvisionner devint de moins en moins avantageux. Morris commença donc d’acheminer ses navires vers Cork et Liverpool, puis à compter de 1825 vers Hambourg (République fédérale d’Allemagne) et Dantzig (Gdańsk, Pologne) où, signalait-il, les comestibles étaient deux fois moins chers que dans les ports britanniques.

Morris ne se limitait pas au secteur des pêches. St John’s, où il n’y avait guère que des immeubles en bois, était en pleine expansion ; après les incendies de 1816 et 1817, la construction y fit un bond spectaculaire. Morris faisait venir du bois de St Andrews et de Miramichi, au Nouveau-Brunswick ; par la suite, à partir de ces ports et de Québec, il en exporta directement à Waterford. De là, ses navires revenaient à St John’s chargés de briques, de pierre calcaire et d’ardoise. Il importait aussi une grande variété d’articles ménagers, surtout de Liverpool, de même que du charbon de Sydney, en Nouvelle-Écosse, et de certains ports britanniques.

St John’s était non seulement le grand centre de transit des marchandises d’importation et des passagers, mais aussi le noyau du commerce d’exportation terre-neuvien. Les transactions avec les petits villages de pêcheurs étaient fondées sur le crédit et le troc : au printemps, les marchands ravitaillaient les planters qui, en retour, s’engageaient à leur remettre du poisson et de l’huile à l’automne. Dès 1812, Morris annonça qu’il emploierait cette méthode. Outre St John’s, son territoire commercial comprenait surtout le littoral qui s’étendait au sud de la ville, où les Irlandais étaient majoritaires, et la populeuse baie Conception. À cet endroit, et plus précisément à Harbour Grace, il s’associa officieusement à un autre marchand originaire de Waterford, Thomas Foley, dont il épousa en 1814 la fille, Mary. Vers 1825, Morris avait cinq schooners de cabotage, affectés surtout au commerce avec les villages de pêche. En hiver, il les employait habituellement pour la chasse au phoque, industrie qu’il croyait promise à un brillant avenir. Ainsi en 1832 il envoya dans les glaces six schooners jaugeant en moyenne 75 tonneaux avec à leur bord 132 hommes au total. Ces derniers, presque tous des Irlandais, lui versaient 30s pour une couchette ; en retour il les nourrissait et leur laissait la moitié des prises. Ses capitaines touchaient £5 par mois plus une prime sur chaque peau. Dans sa meilleure saison, Morris expédia sur le marché londonien plus de 10 000 peaux de phoque. Il avait en outre une grave au bord d’un havre au Labrador. Chaque année, en mai, un schooner (d’ordinaire l’un de ceux qui revenaient de la chasse au phoque) partait avec un équipage de six hommes et des provisions pour exploiter cette pêcherie lointaine. Une fois séché, le poisson était livré à St John’s et le schooner retournait prendre une deuxième cargaison.

Pour mieux coordonner ses activités, Morris recourait volontiers aux parents qu’il avait des deux côtés de l’Atlantique. Avec son frère James et son beau-frère Robert Kent, il forma en 1813 à Waterford une société qui lui envoyait des passagers et des provisions et qui écoulait ses chargements de morue et d’huile. Un autre de ses frères, Simon, commerçant à Waterford, vint à St John’s en 1828 pour travailler avec lui ; il était accompagné de deux fils de James Morris et de quatre autres de Robert Kent. Edward*, fils de Simon, arriva en 1832. James Kent s’associa à Morris en 1828 mais retourna par la suite à Waterford pour s’associer à son frère John Kent*, qui établit à St John’s une entreprise indépendante, identique à celle de son oncle Patrick.

Comme il avait des proches à Waterford et qu’il connaissait bien le marché de la main-d’œuvre à St John’s et dans l’arrière-pays, Morris était bien placé pour faire du transport de passagers. Avant d’acheter un navire, il avait agi à titre d’agent de voyages pour des marchands irlandais : il exigeait une commission de 5 % pour percevoir le prix des places et envoyer l’argent en Irlande. Dès 1815, année record en termes d’allers retours entre l’Irlande et St John’s, il avait son propre navire. De plus, il représentait les propriétaires de deux navires à passagers de Waterford et annonçait que ces bâtiments transportaient voyageurs et marchandises à Halifax et à Miramichi. En septembre, il avisa tous ceux qui étaient arrivés au printemps de « payer leur place au plus tard le 10 novembre sans quoi leurs billets de cautionnement ser[aient] renvoyés à Waterford pour être perçus ». Il fut pendant un temps le marchand le plus actif dans le transport de passagers. À peu près chaque année, de 1815 à 1835, il annonça les départs de ses navires dans les journaux de St John’s ou de Waterford. À compter de 1819, comme il faisait aussi le commerce du bois, il emmena directement des émigrants de Waterford à Saint-Jean, à Miramichi et à Québec.

À l’époque où Morris édifia son entreprise, bien des maisons de commerce de St John’s fermaient leurs portes à cause de la récession consécutive aux guerres napoléoniennes. Il fut l’un des jeunes marchands ou négociants qui vinrent combler ce vide. Solidement implanté dès 1820, il travailla ensuite à préserver et à améliorer sa position. D’après lui, les maux dont souffrait Terre-Neuve étaient surtout attribuables au gouvernement. Une fois la paix revenue, ce dernier avait accordé à la France et aux États-Unis de généreuses concessions dans les eaux terre-neuviennes, si bien qu’en 1822 ils y pêchaient les deux tiers des prises. Pendant les hostilités, les Terre-Neuviens avaient fait de la pêche côtière dans les secteurs abandonnés par les Français, principalement dans le Nord, mais le retour de ceux-ci les avait empêchés d’étendre cette activité lucrative. Contrairement à la France, la Grande-Bretagne offrait peu d’avantages financiers aux pêcheurs et imposait même des droits sur les farines qui venaient des États-Unis. Comme d’autres, Morris croyait que le développement économique de Terre-Neuve passait d’abord et avant tout par la pêche, mais il affirma aussi toute sa vie que l’agriculture était essentielle. Il accusait les grandes maisons de commerce de chercher à protéger leurs importations de comestibles en prétendant faussement, devant le gouvernement, que l’agriculture commerciale ne serait pas viable dans la colonie. Le prix des aliments était excessif, soutenait-il, et cette situation freinait considérablement la constitution d’une classe prospère de pêcheurs stables. Réduire le prix de revient de la morue grâce à une production alimentaire locale profiterait tant aux pêcheurs qu’aux marchands exportateurs.

Morris était prêt à mettre ses théories à l’épreuve. En 1823, il fit l’acquisition d’une ferme dans le voisinage immédiat de la ville ; en 1836, elle comprenait 40 acres « d’un haut rapport », de nombreuses dépendances et un joli cottage qu’il habitait avec sa famille. Il possédait non loin de là une deuxième ferme, de 50 acres, qu’il louait à un tenancier irlandais. Morris considérait que l’essor de l’agriculture viendrait de ses compatriotes et se produirait principalement dans les régions que ses activités commerciales lui avaient permis de connaître le mieux. Grand importateur de main-d’œuvre irlandaise, président de la Benevolent Irish Society et de l’Agricultural Society, député de 1836 à 1840, il était dans une position idéale pour promouvoir l’établissement de fermes.

Toutefois, Morris surestimait le potentiel agricole de la colonie et exagérait grandement la résistance que le gouvernement opposait à l’agriculture. Bien avant qu’il ne s’installe à St John’s, le gouvernement avait cherché à corriger la précarité de l’approvisionnement alimentaire en concédant aux militaires et aux civils de petits lots réservés à l’agriculture de subsistance. Quant aux officiers haut gradés, ils recevaient de vastes concessions pour établir des fermes commerciales. Celle que Morris acquit en 1823 était d’ailleurs l’une d’elles, donnée au capitaine Thomas Skinner* en 1792. Durant la guerre on avait assoupli les règlements concernant les squatters et des civils pouvaient obtenir des concessions pour se lancer dans l’agriculture commerciale. Selon Morris, toutes ces mesures avaient le grand avantage de combattre la pauvreté engendrée par la récession d’après-guerre, et il les cita à titre de précédents quand il lança sa campagne de promotion agricole dans les années 1820. Deux décennies de revendications amenèrent certains progrès. Le gouverneur Thomas John Cochrane*, qui partageait jusqu’à un certain point l’enthousiasme de Morris, mit en place un programme de voirie et donna l’exemple en exploitant lui-même une ferme. Quelques marchands l’imitèrent mais la plupart demeurèrent sceptiques : d’après eux les vues de Morris sur l’agriculture n’étaient que « chimères et utopies ». Pourtant, en 1840, Morris put faire valoir que, simplement dans les environs de St John’s, il y avait 300 fermes commerciales et que, dans d’autres parties de l’île, l’agriculture progressait.

La lutte politique qui visait à convaincre le gouvernement de soutenir l’agriculture coloniale s’inscrivait dans un vaste mouvement en faveur d’une réforme globale. En 1800, Terre-Neuve n’était guère qu’un lieu de pêche saisonnière ; en 1820, une bonne partie de la population y résidait en permanence. Néanmoins, son mode de gouvernement n’avait pas changé et ses institutions étaient encore adaptées au cycle de la pêche. Ainsi en allait-il du système judiciaire, que Morris trouvait absurde. Les surrogates, souvent choisis au sein de la marine qui patrouillait la côte tous les étés, continuaient de trancher les litiges civils. Même s’ils étaient nommés par le gouverneur, beaucoup d’entre eux, selon Morris et les réformistes, n’avaient ni les qualités ni la compétence requises pour juger. On les percevait comme les successeurs de ces « amiraux illettrés » qui avaient aidé les marchands du sud-ouest de l’Angleterre à maintenir les pêcheurs dans la servitude pendant des siècles.

C’est justement à la suite de deux jugements sommaires qu’avaient rendus des surrogates que Morris finit par intervenir sur la scène publique. Les accusés étaient deux pêcheurs de la baie Conception, James Lundrigan* et Philip Butler qui, incapables d’acquitter leurs dettes, furent fouettés en juillet 1820 pour avoir résisté à la confiscation de leurs biens. Avec l’appui des réformistes, ils poursuivirent les surrogates, le commander David Buchan et le révérend John Leigh*, mais on rejeta leurs plaintes. Une assemblée présidée par Morris se tint à St John’s afin de protester contre ce qu’il appela « des actes d’une cruauté et d’une injustice flagrantes ». Les participants convinrent de payer les frais de justice de Lundrigan et de Butler, et de subvenir aux besoins de leur famille durant l’hiver. Ils résolurent aussi de recourir à tous les moyens légaux et constitutionnels pour faire abroger les lois qui permettaient la nomination de tels surrogates. En novembre 1820, à l’occasion d’une deuxième assemblée publique, on chargea de cette mission un comité de citoyens dirigé par Morris ; à l’intention du gouverneur, sir Charles Hamilton, on rédigea un mémoire signé par 180 résidents. Ce texte mentionnait d’autres exemples de l’incompétence des surrogates et exposait divers griefs, dont un impôt injuste sur les bateaux de pêche, le retard à adopter une loi directrice sur la reconstruction de St John’s, éprouvé par les incendies, et l’inexistence d’un corps législatif dans l’île.

Par certains aspects, cette protestation préfigurait le parti réformiste libéral qui allait dominer en grande partie la vie politique de Terre-Neuve pendant une génération. Huit des 13 membres du comité étaient irlandais ; la plupart continuèrent de faire de la politique active et quelques-uns, dont Patrick Doyle* et Thomas Beck, militèrent avec Morris jusqu’à la fin de leur vie. De même, 80 % des signataires du mémoire étaient irlandais ; dans ce groupe, on retrouvait presque tous les marchands et commerçants ainsi qu’une bonne partie des boutiquiers, aubergistes et principaux artisans qui résidaient alors à St John’s. Les marchands britanniques, qui dominaient le commerce à St John’s, ignoraient les réformistes. Par contre, Morris pouvait compter sur le soutien de quelques protestants libéraux, dont son grand ami Robert Roberts Wakeham. Le membre le plus éminent du comité était sans conteste le médecin écossais William Carson, mentor de Morris, qui militait pour la réforme depuis près de dix ans. En fait, Carson avait déjà diffusé la plupart des revendications et propositions de solution avancées par Morris dans les années 1820.

Bien que majoritairement irlandais, le courant réformiste cristallisé par l’attitude des surrogates n’avait aucun caractère ethnique ou confessionnel. Les quatre constables délégués pour expulser Lundrigan et Butler étaient irlandais, et le procès du premier eut lieu chez un planter irlandais à Port de Grave. Le shérif, les surrogates, le juge et les jurés étaient tous protestants, mais il n’y a aucune allusion à ce fait ni revendication explicite en faveur des droits des catholiques dans les nombreux écrits que Morris rédigea dans les années 1820 sur les problèmes de Terre-Neuve. S’il protestait, c’est avant tout parce qu’il avait la ferme conviction que l’appareil judiciaire était despotique. Même avant l’arrivée de Carson à St John’s, en 1808, Morris avait, dans sa correspondance personnelle, désapprouvé les magistrats et juges coloniaux.

Le gouverneur Hamilton transmit le mémoire des insulaires au ministère des Colonies, même s’il ne l’approuvait pas, et le document fut présenté à la chambre des Communes. Londres n’y réagit guère, mais c’était la première fois en 30 ans que les institutions terre-neuviennes faisaient l’objet d’un débat au Parlement, et les réformistes en profitèrent pour rédiger un exposé plus complet en 1822. Écrit en bonne partie par Morris et Carson, il contenait un énoncé des problèmes des pêcheries britanniques, une argumentation en faveur du développement agricole (présenté comme un moyen de combattre la pauvreté et de freiner l’émigration croissante vers les États-Unis) et un appel en faveur d’une réforme institutionnelle. En novembre 1823, Morris présida ce qu’il décrivit comme « l’assemblée la plus nombreuse et la plus respectable jamais tenue à St John’s ». Elle étudia en détail un projet de loi britannique « qui visait à améliorer l’administration de la justice à Terre-Neuve », rejeta la plupart des idées de Londres puis présenta une liste de revendications précises, dont la nomination de juges qualifiés, la création d’une force policière, l’instauration d’une autorité constitutionnelle qui orienterait les dépenses, et la levée de toutes les restrictions sur l’agriculture. Quatorze nouveaux membres vinrent s’ajouter au comité de 1820, tous des Britanniques dont certains appartenaient à de respectables maisons de commerce. Leur intérêt subit venait de la crainte qu’on nomme un conseil pour administrer St John’s. Morris, qui allait passer l’hiver à Waterford, se laissa convaincre de se rendre à Londres pour aider l’avocat du comité à « faire valoir le bien-fondé » des revendications. Arrivé là-bas en mars, il fit pendant les deux mois suivants de nombreuses visites à Robert John Wilmot-Horton, du ministère des Colonies, avec qui il eut de vifs échanges sur les propositions du comité. Il rencontra également des députés et des lords qui présentaient et appuyaient le projet de loi dans les deux chambres du Parlement. Afin d’étayer la cause de Terre-Neuve et de faire échec à « la très vile conspiration » de quelques marchands de morue d’obédience conservatrice, Morris acheva et publia à Londres sa première brochure, adressée au secrétaire d’État aux Colonies.

La loi de judicature de 1824 vint finalement récompenser les efforts des réformistes. Elle fit vraiment époque dans l’histoire de Terre-Neuve : le gouvernement reconnaissait enfin que l’île était une colonie de peuplement et que l’ère des pêcheurs saisonniers était révolue. Elle remplaçait le système des surrogates par des tribunaux itinérants où siégeaient des juges qualifiés, réorganisait et élargissait la Cour suprême et nommait un gouverneur civil habilité à concéder des terres de la couronne à des fins agricoles. Sous la tutelle de Carson, Morris avait orchestré les pressions des insulaires, si déterminantes dans l’adoption de la loi, et contribué personnellement à en définir le contenu. Jamais, dans toute sa vie publique, il n’eut plus grande source de fierté. À l’occasion d’un vote de remerciement, Carson loua « le zèle assidu de M. Morris, les sacrifices personnels » qu’il avait faits pour servir la population.

Cependant, comme la loi améliorait peu la condition des Terre-Neuviens, les réformistes décidèrent de faire pression en faveur d’un gouvernement représentatif. Ils avaient cité ce point dans leurs desiderata mais ne s’y étaient pas attardés. Fort de son expérience londonienne, Morris incita ses compagnons à la prudence, à la flexibilité et à la cohésion. Comme eux, il n’avait qu’une vague idée de la forme que devait prendre une autorité terre-neuvienne. La loi de 1824 prévoyait une charte qui érigerait St John’s en municipalité et l’autoriserait à établir des règlements et à percevoir des impôts. Toutefois les réformistes ne s’entendaient pas tous sur cette dernière question. Morris recommandait que l’assiette d’imposition inclue les propriétaires et qu’on perçoive une taxe sur la valeur locative des propriétés. Il proposait en outre que le conseil municipal soit électif, que tous les candidats aient au moins £100 en biens et que l’on concède le droit de vote à tout homme qui possédait une propriété de £10 en franche tenure ou de £20 en location. Même si plusieurs marchands britanniques bien nantis et résidant à St John’s s’étaient joints au comité réformiste en 1823, certains d’entre eux menèrent une contestation du mode d’imposition proposé. Ils se disaient disposés à payer leur part, mais non comme le suggérait Morris. Celui-ci avait bien assuré implicitement au juge en chef Richard Alexander Tucker* qu’il parviendrait à résoudre les différends au sein du comité, mais le projet de constituer St John’s en municipalité échoua. C’était un avertissement. Le gouverneur Cochrane en conclut que tenir des élections ne serait pas sage et on abandonna l’idée d’une charte municipale.

Les réformistes orientèrent de nouveau leur campagne vers la formation d’un corps législatif. À Londres, Morris avait réclamé « une forme quelconque de gouvernement constitutionnel pour mettre en valeur les ressources intérieures » de la colonie. À ceux qui prétendaient que Terre-Neuve ne pouvait s’offrir un tel luxe, il présenta les statistiques sur les revenus coloniaux des dix années précédentes. Cependant, Londres ne tint pas compte des vagues représentations du comité en faveur d’un corps législatif et offrit plutôt un conseil nommé, soit justement ce contre quoi le comité avait pressé Morris de protester en 1824. Conscient qu’il fallait produire une argumentation mieux étayée en faveur du gouvernement constitutionnel, Morris rédigea et publia à Londres en 1828 une autre brochure, Arguments to prove the policy and necessity of granting to Newfoundland a constitutional government. Une assemblée coloniale, convenait-il, serait dominée par les marchands, mais au moins ce seraient des résidents de Terre-Neuve, favorables à une économie agro-maritime intégrée qui bénéficierait à toutes les classes de la société.

Il est impossible de mesurer l’effet qu’eurent à Londres cette brochure et d’autres, avec leurs propositions floues, leurs statistiques parfois absurdes et leurs élans d’optimisme sur le développement de Terre-Neuve. Ce qui est sûr par contre, c’est que Morris devenait là-bas une figure familière. En 1825, il avait été le seul marchand irlandais dont Cochrane avait recommandé la nomination à un conseil que l’on se proposait de former. En soumettant au ministère des Colonies un autre mémoire de Morris sur les Irlandais, en 1828, le gouverneur notait qu’il était « un marchand très respectable et une personne influente chez les catholiques de Terre-Neuve ». À l’occasion d’une visite à Londres en 1827, Morris avait publié, en réponse à des attaques faites peu auparavant par l’évêque de Chester, un exposé sur la situation sociale, religieuse, éducative et morale de la colonie. De retour dans la capitale britannique au printemps de 1828, il assista à un débat des Communes sur les Passenger Acts et présenta sur le sujet au secrétaire d’État aux Colonies un mémoire inspiré de sa propre expérience. Cependant, son autorité au sein du mouvement réformiste s’était considérablement amoindrie. Installé à Waterford en 1826, il fut cinq ans sans retourner à St John’s, où son neveu John Kent lui succéda à titre de principal porte-parole irlandais de la réforme. En Irlande cependant, Morris combattit dans une arène plus vaste : sans toutefois rompre ses liens politiques avec Terre-Neuve, il mit son expérience et son zèle réformiste au service de l’émancipation des catholiques et du rappel de l’union avec la Grande-Bretagne. Au début de 1831 par exemple, il convainquit les marchands de Waterford de signer une pétition en faveur de l’instauration d’un gouvernement représentatif à Terre-Neuve et, de retour à St John’s pendant l’été, il participa aux dernières pressions dans ce sens. Il était présent dans la ville quand la nouvelle qu’ils avaient eu gain de cause commença à circuler, mais il repartit pour l’Irlande à l’été de 1832, avant la campagne électorale. Six semaines plus tard, c’en était fait de l’harmonie ethnoreligieuse qui avait caractérisé le mouvement réformiste tout au long des années 1820 et qui, selon les marchands et les administrateurs protestants, était attribuable en grande partie aux talents de conciliation de Morris. John Kent annonça sa candidature dans le district de St John’s et se trouva bientôt mêlé à une lutte de pouvoir ouvertement confessionnelle.

Certes, il y avait toujours eu des tensions souterraines entre les ethnies de St John’s, mais Morris avait scrupuleusement évité de les exploiter à des fins politiques. Lorsqu’il s’était installé dans la ville, Mgr James Louis O’Donel* était sur le point de quitter son poste. C’était un ami intime de Luke Maddock, et la loyauté de l’élite irlandaise envers ce chef spirituel, comme la bonne entente qui régnait entre les Irlandais catholiques et les autres Terre-Neuviens, avait sûrement impressionné le jeune Morris. Dans ses brochures ainsi que dans les discours qu’il prononça en Irlande sur l’émancipation des catholiques, il soulignait l’importance de l’harmonie religieuse et citait notamment en exemple Mgr Thomas Scallan*, qui avait réuni des bénévoles irlandais pour collaborer à la construction d’une église anglicane à St John’s. Selon lui, les prêtres de Terre-Neuve étaient « pieux, instruits et libéraux ». Comme en Irlande, c’étaient les fidèles et non les pouvoirs publics qui assuraient leur subsistance, ce dont il tirait une fierté particulière. En outre, il vantait le tempérament « religieux, moral et paisible » des immigrants irlandais. Plusieurs étaient pauvres, et pourtant ils respectaient l’ordre public. Cette conduite, Morris l’attribuait en partie à l’aide que leur apportaient les résidents de plus longue date, tant protestants que catholiques. Les Irlandais, disait-il, ne tardaient pas à oublier les querelles et préjugés de leur terre natale pour s’intégrer à la société terre-neuvienne, qui ne connaissait pas les conflits religieux. Néanmoins, il prévint le gouverneur de ne pas prendre le calme des Irlandais pour de l’apathie ou de l’indifférence à leur sort. On ne devait pas miser aveuglément sur leur loyauté : « ils subissent de grands et nombreux préjudices et se trouvent dans une situation bien plus pénible que leurs coreligionnaires des colonies voisines ». Ainsi les serments d’office inclus dans la loi de 1824 leur fermaient la pratique du droit, et ils ne pouvaient ni devenir magistrats ni occuper d’autres charges officielles. S’ils se taisaient, expliquait Morris, c’était « exclusivement » parce que Mgr Scallan et « les membres les plus influents de son [Église souhaitaient] préserver la bienheureuse harmonie qui [régnait] entre toutes les confessions ». D’accord avec lui, Cochrane fit remarquer au ministère des Colonies que « n’importe quel intrigant, voire n’importe quel individu dépourvu de jugement, [pouvait] encore menacer » cette harmonie. La suite des événements n’allait guère le démentir.

En Irlande, à compter de 1826, Morris intégra Terre-Neuve à la lutte pour l’émancipation des catholiques en remettant un don au mouvement de la part des Terre-Neuviens. Orateur populaire, il se tailla vite une place éminente parmi les protestataires. Quand l’émancipation devint enfin réalité, en 1829, le conservateur James Simms*, procureur général de Terre-Neuve, tenta pour des raisons d’ordre constitutionnel d’empêcher qu’on ne l’accorde aussi dans l’île. Des habitants de St John’s signèrent alors une pétition et l’envoyèrent à Morris, en lui demandant de la transmettre à Daniel O’Connell et au marquis de Lansdowne afin que les deux chambres du Parlement en prennent connaissance. Morris jugea, avec raison, que ce n’était pas nécessaire. Le gouverneur Cochrane avait déjà consulté le ministère des Colonies, et l’affaire fut promptement réglée. Certains catholiques de St John’s estimaient néanmoins que Morris avait agi de façon arbitraire, ce qui présageait une opposition parmi eux.

En 1833, Morris revint habiter St John’s en permanence. L’échiquier politique avait changé depuis son départ. Aux élections de 1832 était apparue une faction irlandaise « populaire », dirigée par un prélat militant, le nouvel évêque Michael Anthony Fleming, ses prêtres et certains réformistes, en particulier Carson, Kent et Doyle. Ce groupe s’élevait contre les privilèges conservés par les protestants de la colonie et combattait aussi les éléments plus pondérés de la communauté catholique, bourgeois pour la plupart. Morris était un modéré, même si les six années passées en Irlande l’avaient probablement amené à durcir ses positions sur les droits des catholiques ; en même temps, il était étroitement lié ou apparenté aux chefs du nouveau parti « démocrate ». Doyle était probablement son oncle par alliance, Kent était son neveu et protégé, Carson son père en politique. Selon l’opposition conservatrice, il avait parlé contre la nomination de Fleming parce que celui-ci était un partisan de la ligne dure, et il existait des tensions entre les deux hommes. Certes il aurait fallu chez Morris un changement d’opinion radical pour qu’il n’ait pas des réserves sur certaines attitudes de l’évêque, mais il l’appuya tout de même par loyauté envers l’Église, par instinct politique et parce que leurs familles étaient très liées. La sœur de Fleming, une amie intime d’une des filles de Morris, était en outre la marraine de l’aîné des fils Morris et elle épousa John Kent au début de 1834. De plus, Fleming avait loué le travail de Morris à la présidence de la Benevolent Irish Society et dirigé un comité qui l’avait honoré avant son départ pour l’Irlande en 1832. Enfin, Morris était peiné des critiques de certains compatriotes qui lui en voulaient de ne pas avoir transmis la pétition en faveur de l’émancipation.

Peu après son retour à Terre-Neuve, Morris annula son abonnement au Times and General Commercial Gazette de St John’s : le rédacteur en chef, John Williams McCoubrey*, presbytérien de Waterford, avait insulté Fleming et l’un de ses prêtres, le fougueux Edward Troy*. Deux semaines plus tard, cinq prêtres recrutés par Fleming en Irlande arrivèrent sur un navire de Morris ; le lendemain, c’est l’évêque qui débarquait au quai de Morris, en compagnie de sœur Mary Bernard Kirwan* et de trois autres religieuses. Devant une foule nombreuse et enthousiaste, Doyle, président du comité des citoyens catholiques, prononça un discours de bienvenue. Carson mit sa voiture à la disposition des religieuses pour qu’elles se rendent à l’évêché. En somme, aucun élément du nouveau parti ne manquait à l’occasion de cette manifestation publique.

En décembre 1833, une élection partielle divisa encore davantage la communauté irlandaise. Carson, candidat réformiste, avait pour adversaire Timothy Hogan, marchand de Tipperary qui avait soutenu Morris et le mouvement réformiste tout au long des années 1820 mais avait appuyé l’opposant catholique modéré de Kent et de Carson en 1832. Morris participa à l’organisation de la campagne de Carson. On s’arracha l’adhésion des Irlandais. Le clergé aurait même menacé de refuser les sacrements aux catholiques qui faisaient affaire avec Hogan ou, pire encore, voteraient pour lui. Ce dernier se retira de la course et quitta l’île par la suite, comme plusieurs de ses principaux partisans irlandais. Henry David Winton*, rédacteur en chef du Public Ledger, dénonça la faction de Fleming, et des soldats reçurent l’ordre de disperser une foule en colère réunie devant sa résidence. Au cours d’une assemblée publique, les leaders réformistes, dont Morris, accusèrent le gouverneur de recourir à des tactiques despotiques pour écraser les libertés civiles.

L’arrivée d’un nouveau juge en chef, Henry John Boulton*, en novembre 1833, avait aussi envenimé les choses. Résolument conservateur, Boulton entendait bien concentrer le pouvoir entre les mains du gouvernement colonial et de la classe des marchands protestants. Il dicta plusieurs changements juridiques contraires à la volonté de Morris et des réformistes ; le plus choquant pour Morris personnellement, et de loin, fut celui qu’il qualifia de tentative « en vue d’éliminer tout vestige des lois qui pendant des siècles avaient régi le commerce et les pêches dans l’île ». La loi de judicature de 1824 avait confirmé une vieille coutume selon laquelle, en cas d’insolvabilité d’un planter, les engagés avaient droit en priorité de prendre le poisson et l’huile, qui leur tenaient lieu de salaire, et les derniers fournisseurs avaient priorité sur les créanciers passés. Fort de l’appui des marchands, Boulton annula arbitrairement ces droits et coutumes des pêches et d’autres encore. Morris allégua qu’à titre de marchand les nouvelles modalités de crédit lui permettraient une économie annuelle de £1 000 à £1 500, « même si [son] entreprise avait beaucoup rapetissé ». Furieux du despotisme de Boulton et de son hostilité à l’endroit des aspirations des Irlandais catholiques, les réformistes résolurent d’avoir sa tête. Morris fouilla dans les archives du ministère des Colonies afin de prouver l’ancienneté et la généralité des privilèges des engagés et des derniers fournisseurs. Les Français aussi bien que les Anglais avaient depuis longtemps adapté à la pêche à la morue ces privilèges issus de la loi sur la grosse aventure. En définitive, fit valoir Morris, il existait entre les marchands, les planters et les engagés des liens de crédit fondés sur la confiance. Le planter était plus un agent qu’un débiteur du marchand ; chaque printemps, il se rendait dans un havre éloigné avec des biens qui appartenaient au marchand et avec des engagés liés aussi bien au marchand qu’à lui. La règle de la priorité des derniers fournisseurs protégeait toutes les parties. Boulton ne connaissait rien aux subtilités de ce système et ignorait quelle misère et quel chaos il avait engendrés parmi les pêcheurs en le modifiant. En 1838, Morris, alors député, allait faire partie d’une mission de trois délégués qui, à Londres, obtiendrait au moins qu’on démette Boulton de son poste de juge.

À la fin des années 1830, comme le transport de passagers et de marchandises en provenance de Waterford était en déclin, Morris cessa d’en faire. De plus en plus voué à la politique provinciale, toujours à titre de champion de la réforme, il tissa des liens étroits avec les immigrants irlandais de St John’s, les plus fraîchement débarqués surtout, dont les pressions l’aidaient à arracher des concessions à un gouvernement récalcitrant. Lorsque Boulton, en 1835, emprisonna Robert John Parsons*, rédacteur en chef du Newfoundland Patriot, pour outrage au tribunal, Morris et Carson fondèrent la Constitutional Society afin d’obtenir sa libération. Onze des 13 membres du comité étaient irlandais, y compris Doyle, Morris, son frère, son neveu et deux autres de ses parents. Une pétition de 5 000 signatures parvint à Londres ; jamais encore autant de gens n’avaient exprimé par écrit leur soutien à une cause terre-neuvienne. En outre, de nombreux manifestants, dont certains menaçaient d’utiliser la violence, s’assemblèrent devant la prison. Le ministère des Colonies ordonna la libération de Parsons ; un défilé de quelque 200 personnes, dirigé par Morris et le comité, célébra l’événement. Les pétitions, discours et défilés bruyants, sanctionnés par l’Église catholique, faisaient partie des tactiques réformistes, mais Morris prônait la protestation constitutionnelle, décourageait le sectarisme et réprouvait la violence.

En 1835, St John’s avait pour ainsi dire fini de recevoir de forts contingents d’Irlandais. Les immigrants étaient alors majoritaires dans la ville et formaient le gros des appuis de Morris. Comme il avait longtemps commercé et fait du transport de passagers, la plupart d’entre eux le connaissaient ; venu lui-même du sud-est de l’Irlande, il partageait avec eux des traditions culturelles. Ces liens, Morris les cimenta en travaillant dans des organismes et comités d’aide aux immigrants. Président de la Benevolent Irish Society et du Committee for the Relief of Distress, il était aussi membre du Board of Directors for the Relief of Disabled Seamen and Fishermen et vice-président de la St John’s Association of Fishermen and Shoremen. Sa victoire écrasante dans St John’s aux élections générales de 1836 et 1837, comme celles de Carson et de Kent, ne surprit personne. Tensions interconfessionnelles, intimidations, menaces de violence avaient marqué la campagne. Après un défilé particulièrement provocateur de quelque 300 personnes dans les rues de la ville, on accusa Morris et son groupe, dont plusieurs prêtres, de s’être attroupés dans une intention séditieuse. Par la suite, un jury protestant écarta ces accusations.

Des 15 sièges de la deuxième chambre d’Assemblée, les catholiques en occupaient 9 ; un dixième réformiste, Carson, en devint président. Morris se distingua rapidement par son activité débordante. Il inondait la chambre de pétitions signées par des centaines de ses électeurs qui réclamaient des routes, des ponts, des concessions foncières, des quais publics. Il demandait de l’argent pour des petits fonctionnaires (des constables entre autres) à la retraite ou dans la misère. Parmi les pétitionnaires, une importante minorité était formée de protestants pauvres, groupe que Morris, durant sa campagne électorale, s’était engagé à défendre. Il présidait des comités d’enquête sur la situation des pêches ou de l’agriculture, ou sur l’administration de la justice, puis rédigeait sur ces questions des rapports que la chambre imprimait. Délégué à Londres en 1838 (c’était la première fois qu’il s’y rendait à titre d’homme politique), il fit pression pour certaines de ses causes les plus chères : levée des restrictions sur l’agriculture, instauration d’un régime moins coûteux de concession des terres de la couronne qu’on placerait sous l’autorité de l’Assemblée, attribution de crédits pour les routes et les ponts, versement de primes à la pêche, droits égaux pour Terre-Neuve sur la côte française de l’île, création d’un Conseil législatif élu par l’Assemblée ou fusion des deux chambres. Cependant, comme par le passé, on rejeta ou on mit de côté la plupart de ces revendications.

À Terre-Neuve même, le conseil et les marchands protestants s’opposaient avec vigueur à l’Assemblée et résistaient à la réforme. Selon eux, les hommes politiques libéraux n’étaient que des fauteurs de troubles, des démagogues subjugués par un clergé militant et assoiffé de pouvoir, « des catholiques ignorants et abrutis du sud-ouest de l’Irlande [...] si envoûtés par la papauté qu’ils [étaient] totalement incapables d’exercer convenablement le pouvoir politique ». Morris défendait la deuxième Assemblée avec éloquence : elle n’était ni déloyale ni anarchiste, ne menaçait pas la propriété et ne reflétait pas une domination catholique. Fermement, il faisait valoir qu’elle avait beaucoup accompli, surtout dans les domaines suivants : construction routière, responsabilité fiscale, abolition de taxes sur l’importation de denrées fraîches de première nécessité. Elle aurait pu, maintenait-il, abattre beaucoup plus de travail si le conseil ne s’était pas montré aussi intraitable. Malgré ses réserves à l’égard des réformistes, le gouverneur Henry Prescott* était d’accord avec lui sur ce dernier point. Dans le but d’améliorer les dispositions du conseil, il proposa d’y nommer deux membres de la chambre d’Assemblée, Morris et Doyle. Toutefois, le ministère des Colonies s’inquiéta du rôle exact que ces derniers joueraient dans les communications entre le gouverneur et la chambre, et les nominations n’eurent pas lieu.

Au début de 1840, Morris obtint enfin la récompense de deux décennies de contribution à la vie publique : le poste de trésorier de la colonie, qui rapportait un salaire annuel de £400 (le plus élevé au gouvernement) et donnait droit à un siège au conseil. Sa nomination provoqua maints commentaires dans la presse locale. McCoubrey la dénonça dans le Times, Winton dans le Public Ledger. Parsons, du Patriot, journal libéral, loua la persévérance, la fermeté, l’intégrité et le jugement de Morris, mais signala qu’il devrait se retirer de l’Assemblée. Morris refusa de le faire, ce qui divisa les réformistes. Carson, jaloux, le ridiculisa dans le Newfoundlander et amena la Chambre basse à l’expulser.

L’élection partielle qui suivit, en mai 1840, aggrava les dissensions. Morris avait mis en nomination l’un de ses proches alliés, James Douglas*, marchand écossais libéral, qui avait reçu un appui quasi unanime des réformistes. Mais une semaine avant le scrutin, Mgr Fleming convainquit Laurence O’Brien*, protégé et cousin de Morris devenu marchand, de se présenter. Déçus par le processus électoral, les marchands protestants ne choisirent même pas de candidat, de sorte que l’élection fut surtout une épreuve de force entre les factions réformistes de la communauté irlandaise. Douglas conserva l’appui de Morris, de Doyle et de beaucoup de catholiques modérés et respectables même si, alléguait-on, Fleming soutenait qu’un vote en faveur d’O’Brien était un vote en faveur de l’Église. Au terme d’une campagne agitée, O’Brien remporta la victoire de justesse.

La presse, tant libérale que conservatrice, vit dans le fort soutien accordé à Douglas le signe d’une fin possible de l’hégémonie politique de l’Église catholique, qui s’appuyait sur une base largement constituée d’immigrants irlandais. Pendant la campagne, quelques Terre-Neuviens d’origine (ce groupe grossissait rapidement dans la ville) fondèrent une société vouée au progrès pacifique par l’unité. Pluriconfessionnelle, elle avait l’appui de Morris et de Doyle, lui-même né à Terre-Neuve. Un tel soutien isola davantage les deux hommes du reste de la famille, favorable à Fleming et à son groupe qui, de leur côté, sentaient que ce nouveau parti finirait par les déloger. L’évêque, qui avait accepté de cautionner Morris à titre de trésorier de la colonie, se ravisa sous prétexte que la construction de la cathédrale avait épuisé ses ressources financières. Morris le mit en fureur en déclarant, dans le Patriot, que c’était faux. O’Brien remplaça Morris à la présidence de la Benevolent Irish Society ; le Patriot, auquel Morris était associé, perdit le titre d’imprimeur de l’Assemblée au profit d’un nouveau journal, le Newfoundland Vindicator. Cependant, quand on accusa Morris de spéculer avec les fonds publics, en 1841, sa famille s’empressa de resserrer les rangs derrière lui et le Vindicator se porta à sa défense. Chaque trimestre, il avait déposé les avances d’encaisse à la banque locale dont il était administrateur et caissier (directeur général) et dont Edward Morris, son neveu et ancien représentant commercial, était directeur. À l’été de 1841, il avait pris un bref congé pendant lequel son suppléant, qui refusait de suivre sa méthode, avait déposé les fonds au commissariat : la banque, selon lui, n’était qu’une entreprise commerciale, et l’argent ne s’y trouvait pas en sûreté. Au cours d’une réunion, Carson, Kent, Doyle et le gouverneur tranchèrent en faveur de Morris, mais sa gestion du trésor allait plus tard susciter une grande controverse.

Morris profitait pleinement de son siège au Conseil de Terre-Neuve pour plaider en faveur de la réforme. Il continuait de présenter des pétitions d’artisans, de pêcheurs et de fermiers ; il soumettait aussi les projets de loi déposés à l’Assemblée par ses alliés. Malgré ses longs discours et même une autre brochure, le conseil se montrait en général inflexible. Les prises de position de Morris n’étaient d’ailleurs pas toutes populaires. Il appuya un projet de loi sur la milice en dépit d’une opposition de 8 000 signatures et fut d’accord pour que le gouvernement affecte à la reconstruction de l’église anglicane, de la maison des douanes, du palais de justice et de la prison une bonne part des crédits destinés aux victimes d’incendie. Par contre, il recueillit des fonds pour secourir les victimes de la famine dans son pays natal.

Le 20 août 1849, Morris rédigea son testament : il léguait £1 500 à l’une de ses filles, le reste de la succession, estimé à £2 000, allait à sa femme et à ses autres enfants. Il mourut deux jours plus tard dans sa maison de campagne, juste au nord de St John’s. Ce même jour, le secrétaire d’État aux Colonies demanda au procureur général de faire vérifier ses comptes de trésorier. Il prescrivit aussi à Edward Morris et au greffier de la trésorerie d’y apporter leur concours. Deux semaines plus tard, les vérificateurs rapportèrent un déficit d’environ £6 600. Un examen détaillé des comptes à partir de 1840 suivit. Morris avait déposé à la banque d’épargne la plus grande partie des recettes récoltées – £450 000 en huit ans – mais n’avait pas tenu un relevé régulier des retraits. On congédia le greffier, mais le gouverneur John Gaspard Le Marchant* conclut qu’on ne pouvait retracer la fraude parce que « les affaires du défunt [... avaient] été laissées dans un état de grand désordre et embarras ». En septembre, une ordonnance d’exécution fut délivrée contre la succession de Morris. Ses effets personnels – ses meubles, son argenterie, une bibliothèque de 600 livres, l’ensemble des récoltes, du bétail et des instruments aratoires – furent mis en vente. Personne ne contesta la propriété des biens du ménage à Mme Morris, mais l’encan ne rapporta que £640, ce que la famille jugea ruineux. Même si beaucoup croyaient Morris au-dessus de tout soupçon et attribuaient le déficit à une mauvaise tenue de livres, le gouverneur n’eut guère d’autre choix que de se tourner vers ses garants et héritiers. Il informa sèchement l’Assemblée que Morris avait détourné des fonds et, dans sa correspondance personnelle avec le ministère des Colonies, parla de « l’ingéniosité avec laquelle il parvenait à camoufler ses fraudes ». La famille protesta mais la réputation de Morris ne fut jamais lavée. Finalement, pour régler le déficit, James William Tobin*, grand marchand, membre du conseil et beau-frère de Mme Morris, accepta de payer au gouvernement £4 000 en six versements annuels sans intérêt. Mme Morris recevrait de la succession une rente de £150 par an. Elle partit pour l’Irlande avec ses cinq enfants après avoir loué le cottage et la ferme au frère de son mari, Simon, et au fils de celui-ci, Edward. Après la faillite de Tobin, le fils aîné de Patrick Morris retourna à St John’s pour négocier un dernier règlement avec le gouvernement.

Durant sa longue carrière politique, Morris prit toujours fait et cause pour les pauvres et les défavorisés, ce qui ne l’empêchait pas de garder et de cultiver, comme tous les marchands qui avaient réussi, une forte conscience de son rang. Sa deuxième femme était d’ailleurs la fille d’un médecin aisé de Cork. Il pouvait se permettre de traiter avec condescendance les « couches inférieures » et surtout les gens qui, à St John’s, ne possédaient rien. L’avancement politique de la bourgeoisie catholique retenait davantage son attention. La critique selon laquelle une Assemblée terre-neuvienne serait le bastion des marchands ne le troublait pas : ceux-ci, disait-il, avaient grand intérêt à se soucier de toutes les classes sociales. En Irlande, il eut l’occasion de faire étalage de sa richesse. Ainsi le jour de l’anniversaire du roi en 1829, il tint pour 250 « dames et messieurs des plus distingués de la ville de Cork » un « somptueux dîner » et un bal à bord d’un de ses nouveaux navires. Peu après, il fit l’acquisition d’une belle villa entourée d’un terrain de 100 acres, en aval de Waterford.

Morris se servit aussi d’organismes comme la Benevolent Irish Society pour promouvoir ses ambitions et diffuser ses idées. Membre fondateur de cette société en 1806, il fit partie en 1815, avec Doyle, d’un de ses comités et assuma la gestion de ses biens et de ses finances. Dès 1823, les dons locaux totalisaient plus de £7 000, indice du sens des responsabilités croissant des Irlandais, que Morris signala avec fierté au gouverneur. Il devint président de la société, probablement en 1824, et il le demeura presque sans interruption jusqu’à sa mort. Comme son prédécesseur James MacBraire*, c’était un président populaire qui naviguait subtilement, sinon toujours avec succès, au milieu des conflits qui divisaient la communauté irlandaise et la société. C’était aussi un généreux donateur.

Une énergie indomptable, une ambition dévorante et un sens aigu des affaires ont permis à Morris de sortir d’un milieu modeste et de parvenir au succès dans un monde de vive concurrence que dominaient les marchands britanniques de religion protestante. Ce but, il n’aurait cependant pas pu l’atteindre seul. Il fit ses débuts dans un secteur commercial à clientèle irlandaise, sous le parrainage de compatriotes, amis ou parents. Peu à peu, il prit la tête d’un clan politique et commercial qui n’avait probablement jamais eu son pareil parmi les immigrants irlandais de l’Amérique du Nord britannique. À St John’s seulement, une douzaine de ses parents étaient marchands ou représentants commerciaux. En 1842, six siégeaient à la chambre d’Assemblée ; cinq entrèrent au conseil (avant 1858, ils furent à peu près les seuls catholiques à avoir cet honneur) et deux en devinrent présidents. Pendant près d’un demi-siècle, ils occupèrent presque sans interruption la présidence de la Benevolent Irish Society. John Kent fut président de l’Assemblée puis premier ministre. Fougueux, Morris combattit publiquement la plupart des membres de ce clan, mais en cas de crise ils se ralliaient inévitablement à sa cause. Plus encore, ils formaient à l’intérieur de la communauté irlandaise de St John’s et de la presqu’île d’Avalon un réseau qui était la base même des activités commerciales et politiques de Morris.

Pendant près de 30 ans, Patrick Morris eut la réputation d’être le plus grand laïque irlandais de ce qui était devenu un important centre de peuplement pour ses compatriotes. Parsons écrivit dans le Patriot : « Les gens de toutes classes, confessions et opinions politiques le tenaient en haute estime. » Même un vieil adversaire politique, McCoubrey du Times, louait son honnêteté, sa sincérité, sa bonté. Lorsque son cortège funèbre passa devant l’église anglicane, le glas sonna pour rendre un dernier hommage à ce vieil ami respecté.

Patrick Morris est, entre autres, l’auteur de : Observations on the government, trade, fisheries and agriculture of Newfoundland [...] by an inhabitant of the colony (Londres, 1824) ; Remarks on the state of society, religion, morals, and education at Newfoundland [...] (Londres, 1827) ; Arguments to prove the necessity of granting to Newfoundland a constitutional government [...] (Londres, 1828) ; Six letters intended to prove that the repeal of the Act of Union and the establishment of a local legislature in Ireland, are necessary to cement the connection with Great Britain (Waterford, république d’Irlande, 1831) ; et « Memorial of Patrick Morris, esq., to the Right Honourable Lord Glenelg, her majesty’s principal secretary of state for the colonies », publié dans T.-N., House of Assembly, Journal, 1838 (2e session), app. : 87–105. Plusieurs autres brochures de Morris sont compilées dans Bibliography of Newfoundland, A. C. O’Dea, compil., Anne Alexander, édit. (2 vol., Toronto, 1986).

Cathedral of the Immaculate Conception (Harbour Grace, T.-N.), Reg. of marriages, 26 avril 1814.— PANL, GN 2/1, 47 : 365–366, 372, 375 ; GN 2/2, 1826, 1832 ; GN 5/2.— PRO, CO 194/68 ; 194/76–77 ; 194/133 ; 194/137.— T.-N., House of Assembly, Journal, 1837, app. :225–228.— Lloyd’s List (Londres).— Newfoundlander, particulièrement 23 août 1849.— Newfoundland Mercantile Journal.— Newfoundland Patriot.— Newfoundland Vindicator (St John’s).— Patriot & Terra-Nova Herald, particulièrement 25 août 1849.— Public Ledger.— Royal Gazette and Newfoundland Advertiser.— Times and General Commercial Gazette (St John’s).— Waterford Mirror (Waterford).— The register of shipping (Londres).— Gunn, Political hist. of Nfld.— John Mannion, « Patrick Morris and Newfoundland Irish immigration », Talamh an Eisc : Canadian and Irish essays, C. J. Byrne et M. [R.] Harry, édit. (Halifax, 1986), 180–202.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

John Mannion, « MORRIS, PATRICK », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 7, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 19 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/morris_patrick_7F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/morris_patrick_7F.html |

| Auteur de l'article: | John Mannion |

| Titre de l'article: | MORRIS, PATRICK |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 7 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1988 |

| Année de la révision: | 1988 |

| Date de consultation: | 19 janv. 2026 |