Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3433695

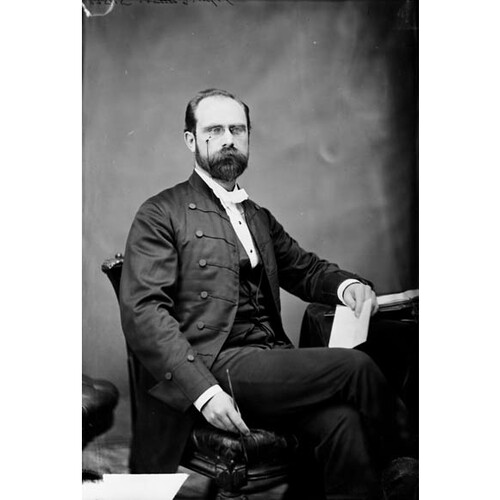

TRUDEL, FRANÇOIS-XAVIER-ANSELME (baptisé François-Anselme), avocat, journaliste et homme politique, né à Sainte-Anne-de-la-Pérade (La Pérade, Québec), le 28 avril 1838, fils de François-Xavier Trudel et de Julie Langevin, décédé le 17 janvier 1890 à Montréal.

La famille Trudel émigra de France au cours du xviie siècle et s’installa à L’Ange-Gardien, près de Québec. Le père de François-Xavier-Anselme Trudel était un cultivateur aisé de Sainte-Anne-de-la-Pérade et son grand-père, Olivier Trudel, représenta le comté de Champlain à l’Assemblée du Bas-Canada de 1830 à 1838.

François-Xavier-Anselme Trudel s’inscrivit au séminaire de Nicolet en 1852. Au cours de ses années d’études, il semble avoir manifesté de l’intérêt pour la littérature ainsi que pour les diverses formes d’exercices oratoires qu’incluait à cette époque le programme du cours classique. S’il faut en croire le témoignage d’un de ses anciens compagnons de classe, Trudel n’attendit pas d’avoir terminé ses études collégiales pour faire ses premières armes dans le journalisme. Ce fut, semble-t-il, dans le cadre d’une polémique qui l’opposa, ainsi que quelques-uns de ses compagnons, au journal le Pays, principal organe de presse des libéraux à Montréal. Le jeune Trudel profita de cette occasion pour défendre avec fougue les principes religieux qui lui avaient été inculqués au séminaire et pour affirmer bien haut son attachement indéfectible à l’Église catholique et à son clergé. Renonçant cependant à joindre les rangs de ce dernier, il opta en définitive pour le laïcat, mais un laïcat qui devait s’inscrire tout au long de son existence dans le cadre d’une action catholique militante.

Au terme de son cours classique, en 1859, Trudel entreprit des études à l’école de droit de François-Maximilien Bibaud, faisant son stage de clerc dans l’étude de Charles-André Leblanc* et de Francis Cassidy* et, subséquemment, chez Moreau, Ouimet et Morin. En décembre 1861, il fut admis à la pratique du droit et entama dès lors une longue carrière d’avocat. Après s’être associé quelque temps avec le député Paul Denis, il œuvra avec Napoléon Charbonneau et Gustave Lamothe. Sa profession d’avocat, Trudel l’exerça concurremment avec d’autres activités situées dans différents domaines, en particulier ceux du journalisme et de la politique. Il assuma également un rôle actif au sein de sociétés littéraires et fut l’auteur de quelques essais.

La multiplicité des secteurs où s’est déployée cette existence n’a toutefois rien à voir avec une quelconque dispersion intellectuelle ou idéologique. Bien au contraire, tant au niveau de la théorie que de la pratique, la pensée et l’action de Trudel traduisent toutes deux certaines options fondamentales qui semblent avoir peu varié tout au long de sa carrière d’écrivain, de journaliste, d’avocat ou d’homme politique. Ces options, qu’il partageait d’ailleurs avec d’autres intellectuels de son temps, s’inscrivaient à leur tour dans un ensemble idéologique plus vaste qu’on a appelé communément l’idéologie ultramontaine. L’ultramontanisme, comme courant de pensée, désignait au xixe siècle la doctrine des partisans avoués de la suprématie pontificale, et partant, de la suprématie cléricale à tous les niveaux, tant au niveau de la vie religieuse qu’à celui de la vie politique et sociale. Élaborée en Europe par des penseurs laïcs, tel Joseph de Maistre, ou cléricaux, comme Hugues-Félicité-Robert de La Mennais, et propagée par Louis Veuillot dans son journal l’Univers (Paris), cette idéologie avait été adoptée et diffusée au Québec au milieu du xixe siècle par un groupe influent de clercs soutenus dans leur action par un groupe non moins influent de laïcs canadiens-français, tels Cléophas Beausoleil*, Siméon Pagnuelo, Alphonse Desjardins* et plusieurs autres. Ces derniers se recrutaient, pour la plupart, parmi la petite bourgeoisie des professions libérales : journalistes, écrivains, avocats, doublés – comme c’était fréquemment le cas à l’époque – d’hommes politiques. Affichant des options politiques et sociales résolument conservatrices, ces intellectuels menèrent aux côtés des leaders cléricaux ultramontains de l’époque, comme Ignace Bourget et Louis-François Laflèche*, un combat acharné pour faire triompher les principes fondamentaux à la base de la doctrine politico-religieuse qu’ils défendaient.

Le corpus doctrinal de l’ultramontanisme qui inspira constamment la pensée et l’action de Trudel présente une double dimension, politique et religieuse, dont les grandes lignes sont faciles à dégager. Ainsi, la doctrine politique – qui se situe au cœur même du champ idéologique ultramontain – repose sur quelques postulats relatifs aux attributs et aux pouvoirs respectifs de l’Église et de l’État. L’Église est une institution d’origine divine qui tient ses pouvoirs de Dieu et participe de ce fait à la nature même de son fondateur. L’État, quant à lui, est une institution humaine dont la filiation avec Dieu n’est qu’indirecte, aussi n’échappe-t-il pas aux limites et aux faiblesses propres à la nature humaine. L’Église, société parfaite, est infaillible en toute matière (et les ultramontains comme Trudel se sont empressés d’étendre cette infaillibilité aux questions politiques et sociales aussi bien que religieuses). L’État, société imparfaite, est faillible. Enfin, l’Église œuvre sur le plan surnaturel et vise essentiellement à l’obtention d’un bien éternel : le salut des hommes. L’État, quant à lui, n’œuvre que sur le plan naturel et vise l’obtention de biens matériels, donc précaires et périssables.

Au terme de ce credo politique on constate que l’État est perçu comme nettement inférieur à l’Église tant en ce qui a trait à sa nature qu’à ses attributs et aux objectifs qu’il poursuit. D’où la nécessité de se plier aux directives émanant de l’Église, de respecter l’intégrité de ses droits, moyennant le cautionnement apporté par cette dernière à la légitimité du statut de l’État et du pouvoir qu’il exerce à l’endroit de ses gouvernés. C’est cette interprétation du rapport Église-État qu’on retrouve au centre des affrontements et des luttes idéologiques qui ont marqué la carrière mouvementée de l’ultramontain militant que fut Trudel.

Dès ses années de collège, on a vu le jeune Trudel se mesurer aux rédacteurs du journal le Pays dans le but de défendre ses convictions religieuses. Avant même de terminer son stage de clerc, il aura de nouveau l’occasion de prouver ses talents de journaliste en collaborant, en 1859, à la Minerve où il assumera, dès l’année suivante, et pour environ six mois, le poste d’éditorialiste. Par la suite il semble avoir prêté son concours – quoique de façon plus sporadique – à des journaux montréalais à caractère ultramontain, tels le Nouveau Monde et le Franc-Parleur. Il demeure toutefois difficile de mesurer l’ampleur véritable de sa collaboration à ces journaux.

En effet, malgré le fait que certains articles publiés par la presse ultramontaine s’inspiraient apparemment de la pensée de Trudel et reproduisaient, parfois même intégralement, des passages de brochures dont il avait été l’auteur, l’absence d’une signature au bas de ces articles – comme c’était d’ailleurs la coutume à l’époque – ne permet pas d’identifier leur auteur de façon certaine. Il est par contre plus aisé de retracer la collaboration de Trudel à des revues littéraires – mais qui n’en demeuraient pas moins engagées sur le plan religieux – telle la Revue canadienne dont il fut l’un des fondateurs et copropriétaires et où il rédigea en 1870 et 1871 plusieurs articles relatifs aux pouvoirs respectifs de l’Église et de l’État. Il collabora aussi de façon sporadique à l’Écho du Cabinet de lecture paroissial (Montréal), bulletin lancé en 1858 sous le patronage des sulpiciens et destiné à prolonger l’action de leur Cabinet de lecture paroissial, fondé l’année précédente dans le but de contrer l’influence d’une littérature libérale jugée antichrétienne et nocive à la jeunesse.

Les activités littéraires et journalistiques de Trudel se situaient donc dans un champ d’action assez vaste sans dépasser pour autant le même cadre idéologique. Au début des années 1860, il rédigea, dans l’Écho du Cabinet de lecture paroissial, trois essais portant sur des sujets variés. En 1861, il publiait « les Destinées du peuple canadien », un tableau où l’auteur dessinait à grands traits l’évolution historique du pays, à travers une analyse basée principalement sur des critères moraux et spirituels. En 1862, ce sera un essai à caractère moral intitulé « la Tempérance au point de vue social » et, un an plus tard, une étude sur « Frédéric Ozanam et son œuvre », où Trudel rendait hommage à celui qui avait été l’un des pionniers en France de l’action sociale catholique. Au cours de la décennie 1860, on retrouve Trudel particulièrement actif au sein d’organisations et de cercles littéraires tous fondés sous le signe de l’engagement et du militantisme catholiques. C’est ainsi que de 1860 à 1869 il assuma la présidence du cercle littéraire rattaché au Cabinet de lecture paroissial, celle également de l’Union catholique de Montréal, cercle littéraire fondé par les jésuites, en 1854, pour contrer l’influence libérale de l’Institut canadien de Montréal. C’est à la même époque que, dans la perspective d’assurer une plus grande efficacité d’action, Trudel pensera à regrouper sous une bannière commune divers cercles littéraires de même allégeance. Il rédigera en ce sens en 1869 un Mémoire sur la question de fusion des sociétés littéraires [...] où il proposera de réunir dans un vaste ensemble des cercles littéraires et des associations professionnelles, le tout devant être présidé conjointement par des clercs et des laïcs. Il ne semble pas cependant que ce projet se soit concrétisé.

Deux ans auparavant, soit en 1867, cet avocat et homme de lettres avait effectué un séjour de plusieurs mois en Europe où il avait visité successivement l’Angleterre, la France et l’Italie. Était-ce sous le coup de préoccupations d’ordre culturel ou bien par simple souci de détente ? Toujours est-il qu’il semble avoir profité de son séjour dans chacun de ces pays pour établir des contacts avec des personnalités et des écrivains catholiques dont les convictions politiques et religieuses rejoignaient les siennes. Cette même année 1867, de retour au pays, Trudel aura la chance de traduire encore une fois ses options théoriques au niveau de la pratique. On le voit figurer en effet parmi les membres du comité chargé par Mgr Bourget de recruter les éléments d’une armée de jeunes volontaires décidés à aller défendre les États de l’Église contre les assauts des armées nationalistes italiennes de Giuseppe Garibaldi. Le recrutement des zouaves pontificaux sera le premier d’une série d’épisodes où les services de Trudel seront requis par les autorités ecclésiastiques ultramontaines de l’époque, Mgr Bourget et Mgr Laflèche en tête.

En 1870, l’affaire Guibord donnera à Trudel l’occasion de mettre ses talents d’homme de loi au service de son idéal ultramontain. Le décès du typographe Joseph Guibord*, ami de libéraux notoires de l’époque et membre de l’Institut canadien, allait donner le signal d’un autre affrontement majeur entre le groupe ultramontain et ses adversaires « rouges » (dont le radicalisme était perçu par les premiers comme un danger imminent pour l’avenir du catholicisme au Québec). En 1870, à l’occasion du fameux procès auquel donna lieu l’inhumation de Guibord, Trudel acceptera de représenter, aux côtés des avocats Louis-Amable Jetté* et Francis Cassidy, la fabrique de Notre-Dame. Les plaidoiries des avocats ultramontains portèrent essentiellement sur le droit de la fabrique de refuser à la dépouille de Guibord l’inhumation dans un cimetière catholique. Les thèses défendues à cette occasion, par Trudel en particulier, débordèrent rapidement le cadre du procès pour aborder des problèmes jugés fondamentaux dont, notamment, celui des relations entre l’Église et l’État. Les idées mises de l’avant à ce sujet alimenteront la thèse centrale d’un essai publié un an plus tard par Trudel dans les pages de la Revue canadienne et intitulé : « Quelques réflexions sur les rapports de l’Église et de l’État ». L’auteur n’hésitait pas à remonter le cours de l’histoire biblique aussi bien que profane pour illustrer les fondements doctrinaux de la suprématie de l’Église sur l’État. Ainsi, dans tous les cas de juridiction mixte, où la frontière entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux n’était pas suffisamment définie – catégorie où pouvait être alois classée l’affaire Guibord – il fallait, selon Trudel, se méfier des prétentions de l’État « continuellement tenté de revendiquer [ces cas] comme appartenant à sa juridiction exclusive ». La solution proposée consistait finalement à ne jamais perdre de vue « qu’il exist[ait] bien réellement une maxime catholique, et chrétienne par conséquent, de la primauté, ou plutôt de la suprématie de l’Église sur l’État ».

Ce fut cette même doctrine qui inspira le Programme catholique à la rédaction duquel Trudel prit une part active. Ce programme, publié le 20 avril 1871 par le Journal des Trois-Rivières, constituait un genre de manifeste pré-électoral, les élections provinciales étant fixées à l’été de 1871 ; il exigeait des futurs candidats la promesse formelle de « changer et modifier [les lois] selon que [...] les évêques de la province pourraient le demander, afin de les mettre en harmonie avec les doctrines de l’Église catholique romaine ». Trudel n’était certes pas seul à l’origine du programme, à la rédaction duquel participèrent quelques-uns des ultramontains les plus notoires de l’époque : Pagnuelo, Beausoleil, Desjardins, Magloire McLeod, Adolphe-Basile Routhier* et Benjamin-Antoine Testard de Montigny. Tout porte à croire cependant qu’il y assuma un rôle prépondérant puisque non seulement le Programme catholique concrétisait les thèses défendues publiquement par lui lors de l’affaire Guibord et dans les pages de la Revue canadienne, mais que ce fut plus particulièrement à lui que Mgr Bourget et Mgr Laflèche adressèrent des encouragements officiels pour persévérer dans la voie que traçait le programme. Cette voie s’avérait d’autant plus ardue que ceux qu’on appela les « programmistes » avaient réussi à s’aliéner jusqu’aux conservateurs, inquiets des répercussions négatives sur le plan électoral de ce qu’ils percevaient comme un instrument de chantage à l’endroit de leur parti. Le vote conservateur ne parut pas cependant affecté outre mesure par la propagande ultramontaine puisque le gouvernement de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau fut reporté au pouvoir et que, seul parmi les candidats programmistes, Trudel sera élu, représentant ainsi jusqu’en juin 1875 son comté natal de Champlain à l’Assemblée législative.

Les élections provinciales de 1871 constituèrent pour Trudel le prélude d’une carrière politique s’étalant sur deux décennies environ, qui lui vaudra des distinctions et dans le cadre de laquelle il assumera diverses fonctions. Ainsi, alors même qu’il remplit son mandat de député, il sera nommé conseiller de la reine de la province de Québec en 1875, de même que du Canada, cinq ans plus tard. Il allait assumer également, dès la fin d’octobre 1873, la fonction de sénateur pour la division de Salaberry. C’est en effet à cette date que son beau-père, Louis Renaud*, lui cède son siège à la Chambre haute, poste que Trudel occupera jusqu’à sa mort. Il devait, au cours de son mandat, s’attacher à défendre et à justifier l’existence du sénat dont certains groupes demandaient la modification et d’autres l’abolition. Il publia dans ce sens, en 1880, un mémoire intitulé Nos Chambres hautes : sénat et Conseil législatif. L’auteur mettait en garde les abolitionnistes contre le danger de la disparition d’une institution perçue par lui comme un rempart efficace contre la vague montante du libéralisme.

La lutte contre le libéralisme n’a pas suffi cependant à cimenter une alliance durable entre Trudel et le parti conservateur, dirigé au niveau provincial, depuis 1878, par Joseph-Adolphe Chapleau*. L’intransigeance ultramontaine d’un Trudel ne pouvait s’accommoder en fait de certains compromis auxquels l’exercice du pouvoir amenait de temps à autre les conservateurs, accusés souvent de mollesse dans leurs ripostes aux offensives libérales, sinon de trahison à l’endroit de la cause conservatrice elle-même. Ces divergences au niveau des principes allaient éclater de nouveau au grand jour au cours de la querelle entre Montréal et Québec au sujet de la question universitaire [V. Bourget ; Joseph Desautels]. Or, comme dans l’affaire Guibord, on retrouve Trudel au cœur de l’orageux débat auquel donna lieu cette querelle. Ce sera en effet à lui – aidé de Siméon Pagnuelo, un autre avocat ultramontain notoire – que l’école de médecine et de chirurgie de Montréal, d’allégeance ultramontaine, confiera sa défense devant le comité provincial des bills privés en mai 1881 afin de conserver son autonomie. Ce comité devait décider du bien-fondé d’un projet de loi intitulé « bill de l’université Laval » et visant à autoriser cet établissement à « multiplier ses chaires d’enseignement dans les arts et autres facultés, dans les limites de la province de Québec ». Fort de l’appui manifeste d’une partie de l’épiscopat – dont Mgr Bourget et Mgr Laflèche en particulier – Trudel dénoncera avec vigueur ce qu’il définit comme un monopole exigé par Laval au détriment de la liberté d’enseignement revendiquée par Montréal. De plus, la centralisation de l’enseignement et son uniformisation ne risquaient-elles pas à la longue de préparer la voie à une ingérence de l’État dans un domaine où il cherchait à usurper, comme en Europe, les droits du clergé ? Le discours de Trudel sera publié sous forme de fascicule intitulé : Projet de loi de l’université Laval devant le comité des bills privés [...]. Les plaidoiries des avocats de l’école de médecine et de chirurgie de Montréal ne réussirent pas à faire avorter le projet de loi de Laval. Cependant, Trudel ne s’avouera pas battu pour autant et, après l’adoption du projet de loi par les chambres, il s’embarquera, en 1881, à destination de Rome, dans une tentative suprême, mais vaine, de faire échec à la loi tant combattue. C’est également dans le même but qu’il fera partie, trois ans plus tard, d’un comité de citoyens formé pour lutter, sans grand succès par ailleurs, contre le « bill de Laval ».

Au cours des années 1880, le fossé entre les ultramontains et le parti conservateur ira en s’élargissant. Avant toutefois que n’intervienne une rupture définitive, le leader ultramontain intransigeant que fut Trudel entreprendra une dernière tentative de rapprochement. C’est ainsi du moins qu’on pourrait interpréter « la Conciliation », article publié en 1881 dans la Revue canadienne. L’auteur y entreprend un vigoureux plaidoyer en faveur du conservatisme, et ce, à tous les niveaux : que ce soit dans les rapports entre l’Église et l’État, dans l’enseignement ou dans le programme des partis politiques. En ce qui a trait à ces derniers, il affirme que leurs différences reposent sur des points de vue divergents mais non irrémédiablement irréconciliables pourvu qu’ils s’attachent tous à faire triompher les principes fondamentaux de justice, de paix et de charité.

Cette politique de la main tendue ne ‘semble pas toutefois avoir donné les résultats escomptés puisque, un an plus tard, l’aile ultramontaine du parti conservateur allait publier, sous le pseudonyme de Castor, un pamphlet intitulé : le Pays, le Parti et le Grand Homme. Il s’agissait d’un répertoire des nombreux griefs des ultramontains à l’endroit du parti conservateur, mais plus particulièrement à l’égard de son chef, le premier ministre Chapleau, à qui l’on reprochait, entre autres choses, ses multiples concessions aux libéraux, son opportunisme politique et surtout les agissements scabreux de la « clique » de politiciens et d’hommes d’affaires dont il s’était entouré. Or, sans être en mesure de l’assurer fermement-puisque l’auteur se cachait sous le couvert de l’anonymat – les contemporains soupçonnèrent deux ou trois des leaders ultramontains de l’époque d’avoir été à l’origine de ce pamphlet. Et bien entendu, parmi les noms avancés, figurait celui de Trudel. N’avait-il pas à maintes reprises déjà mis sa plume au service de la cause ultramontaine, ce « grand vicaire » ou encore ce « moine laïc », comme des ennemis se plaisaient à le désigner ironiquement ? L’anonymat fut, semble-t-il, bien gardé puisque tout en soupçonnant Trudel ses adversaires ne purent trouver une preuve certaine.

Cependant, l’année suivante, soit en 1883, Trudel posait un autre geste susceptible de l’identifier encore une fois comme le leader laïc incontestable de cette aile « castor » que le parti conservateur percevait de plus en plus comme aussi dangereuse que l’opposition libérale. Ce geste de défi fut la fondation d’un journal qui se voulait avant tout, du moins à ses débuts, le porte-parole des catholiques. Il devait porter initialement le nom d’Étoile du matin mais finit par être baptisé l’Étendard. Le journal de Trudel avait eu quelques difficultés à voir le jour : soupçonnant en effet une manœuvre hostile à leur égard, les conservateurs avaient réussi à ameuter contre sa création une partie des leaders cléricaux. Ceux-ci – en particulier l’évêque de Montréal, Mgr Édouard-Charles Fabre* – avaient essayé en vain d’amener Trudel à renoncer à son projet. En plus d’être copropriétaire du journal avec l’ancien zouave Testard de Montigny, Trudel en sera à la fois le directeur et le rédacteur en chef.

En se lançant dès ses débuts dans la mêlée au sujet de tous les problèmes qui tenaient à cœur aux ultramontains, l’Étendard allait justifier amplement les craintes entrevues à son endroit par le parti de Chapleau. Qu’il s’agisse de l’école de médecine et de chirurgie de Montréal, des élections à venir ou des transactions financières du gouvernement, l’organe des castors ne ménagera pas ses critiques, multipliant les dénonciations. Mais ce fut surtout avec le Monde que l’Étendard entretint les polémiques les plus violentes. L’une d’entre elles en particulier allait déboucher en 1889 sur un procès retentissant. Les plaidoiries, publiées sous le titre de Questions de libelle, rapportent les accusations du demandeur Trudel à l’endroit du journal le Monde. Celui-ci était accusé, entre autres, de chercher à détruire la réputation personnelle de Trudel et celle de ses confrères ultramontains auprès de l’opinion publique.

Comme on le voit, l’Étendard fut l’aboutissement d’une longue mésentente entre Trudel et les conservateurs. La rupture définitive n’interviendra pourtant qu’en 1886 lorsque Trudel appuiera le parti national d’Honoré Mercier*. L’affaire Riel semble avoir été le dernier d’une longue série de griefs à l’endroit des conservateurs dont Trudel et les castors jugeront l’attitude trop prudente et dont ils se détacheront pour s’aligner avec les libéraux (modérés, faut-il préciser) que réunira le parti de Mercier sous la bannière du nationalisme.

C’est le 17 janvier 1890 que s’achèvera la vie d’un des hommes les plus engagés vis-à-vis des problèmes politico-religieux de son époque. Le conservatisme de ses options tant idéologiques que politiques et sociales aura été certainement l’une des constantes de cette existence militante qui prendra brusquement fin à l’âge de 51 ans. François-Xavier-Anselme Trudel avait épousé, le 27 avril 1864, Zoé-Aimée, fille unique de Louis Renaud. Le mariage fut béni à Montréal par Mgr Ignace Bourget. À sa mort, Trudel laissait quatre enfants (trois étaient décédés de son vivant). L’aîné, Henri-Louis-François-Xavier-Édouard, deviendra rédacteur en chef de l’Étendard à la mort de son père. Sa femme, avec qui il eut des démêlés publics, lui survécut 25 ans, s’éteignant le 24 avril 1915.

François-Xavier-Anselme Trudel est l’auteur de : Mémoire sur la question de fusion des sociétés littéraires et scientifiques de Montréal (Montréal, 1869) ; « Quelques réflexions sur les rapports de l’Église et de l’État », Rev. canadienne, 8 (1871) : 202–220, 252–272, 359–374 ; Nos Chambres hautes : Sénat et Conseil législatif (Montréal, 1880) ; Projet de loi de l’université Laval devant le comité des bills privés, 20 mai 1881 (s.l.n.d.) ; « la Conciliation », Rev. canadienne, 17 (1881) : 77–85, 147–158 ; le Pays, le Parti et le Grand Homme (Montréal, 1882) ; Questions de libelle (Montréal, 1889).

Cour supérieure, Montréal ; plaidoiries des avocats : in re Henriette Brown vs. la fabrique de Montréal ; refus de sépulture (Montréal, 1870).— Charles Langelier, Souvenirs politiques [de 1878 à 1896] (2 vol., Québec, 1909–1912), [II] : 21s.— L’Opinion publique, 13 janv. 1881.— F.-J. Audet, Les députés de Saint-Maurice et de Champlain, 69s.— Beaulieu et J. Hamelin, Journaux du Québec ; La presse québécoise, I : 56, 221.— [F.-]M. Bibaud, Le panthéon canadien ; choix de biographies, Adèle et Victoria Bibaud, édit. (2e éd., Montréal, 1891).— Borthwick, Hist. and biog. gazetteer, 337s.— Canadian biog. dict., II : 125s.— J. Desjardins, Guide parl., 187, 253.— Terrill, Chronology of Montreal.— L.-O. David, Mélanges historiques et littéraires (Montréal, 1917), 61–63.— « Les disparus », BRH, 34 (1928) : 711.— Grégoire Le Solitaire [ ], « Hon. F. X. A. Trudel », Le Monde illustré (Montréal), 16 févr. 1901 : 700s.— É.-Z. Massicotte, « La famille du sénateur F.-X.-A. Trudel », BRH, 41 (1935) : 615–623.— « Nécrologie », Rev. canadienne, 3e sér., 3 (1890) : 126.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Nadia F. Eid, « TRUDEL, FRANÇOIS-XAVIER-ANSELME (baptisé François-Anselme) », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 11, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 2 mars 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/trudel_francois_xavier_anselme_11F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/trudel_francois_xavier_anselme_11F.html |

| Auteur de l'article: | Nadia F. Eid |

| Titre de l'article: | TRUDEL, FRANÇOIS-XAVIER-ANSELME (baptisé François-Anselme) |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 11 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1982 |

| Année de la révision: | 1982 |

| Date de consultation: | 2 mars 2026 |