Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

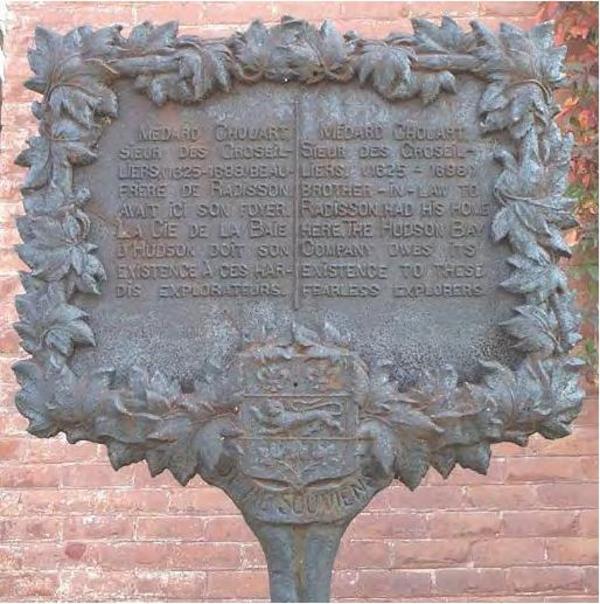

CHOUART DES GROSEILLIERS, MÉDARD, explorateur et l’un des fondateurs de la Hudson’s Bay Company ; baptisé le 31 juillet 1618 à l’église paroissiale de Charly-sur-Marne, dans l’ancienne province française de la Brie, non loin de Château-Thierry ; mort en 1696 (?).

Il était fils de Médard Chouart et de Marie Poirier, dont on peut encore visiter la ferme, dite « les Groseilliers », à Bassevelle, au sud de Charly. On connaît peu la famille ou les débuts de Chouart, sauf qu’en 1647 ses parents demeuraient à Saint-Cyr et qu’il vint très jeune au Canada, peut-être en 1641, après avoir vécu, auparavant, dans la maison « d’une de nos Mères de Tours », d’après Marie de l’Incarnation [V. Guyart], première supérieure des Ursulines à Québec.

En 1646, le jeune homme faisait partie de la mission jésuite de la Huronie dans le comté actuel de Simcoe, en Ontario, peut-être en qualité de donné, c’est-à-dire d’aide laïc, ou, plus probablement, de soldat. La Relation des Jésuites de 1646 mentionne que parmi « ceux qui retournèrent cette année des Hurons furent [...] des grosillers. » Il se peut qu’il ait renseigné mère Marie au sujet des découvertes géographiques faites récemment au delà du pays des Hurons, qu’elle rapporte dans une lettre à son fils, le 10 septembre 1646, mentionnant « une grande mer qui est au delà des Hurons », ce qui veut évidemment dire soit le lac Michigan soit le lac Supérieur.

Peu après son retour, Des Groseilliers (qu’on nomme généralement ainsi dans les documents du temps) épousait une jeune veuve. Les archives de Notre-Dame de Québec signalent, à la date du 3 septembre 1647, qu’il se maria avec Hélène, fille d’Abraham Martin (qui semble avoir donné son nom aux plaines d’Abraham), et veuve de Claude Étienne. Étienne était probablement un parent éloigné de Charles de Saint-Étienne de La Tour, dont on sait qu’il avait projeté à une certaine époque d’explorer la baie d’Hudson avec l’aide financière du major général Edward Gibbons de Boston. En 1653, Des Groseilliers rendit visite à La Tour en Acadie et, par la suite, chercha un appui financier à Boston en vue d’un voyage projeté à la baie d’Hudson. Il se pourrait donc que La Tour ait été à l’origine de la connaissance que Des Groseilliers eut de la baie d’Hudson, de l’intérêt qu’il y porta et des voyages qu’il devait entreprendre par la suite dans cette région et qui aboutirent à la formation de la Hudson’s Bay Company.

Un fils, Médard, naquit en 1651 (?) et vécut jusqu’à l’âge mûr. Un autre fils était mort en 1648. Peu après 1650, Hélène mourut également. La seconde femme de Des Groseilliers était aussi une veuve, Marguerite Hayet, qui avait d’abord épousé Jean Véron de Grandmesnil, dont elle avait eu deux fils, Étienne* et Guillaume, et peut-être une fille. Elle était fille de Sébastien Hayet et de Madeleine Hénaut, et elle venait de la paroisse Saint-Paul de Paris. Au moment du mariage, célébré le 24 août 1653 dans la paroisse Notre-Dame de Québec, elle demeurait à Trois-Rivières dans la maison de Jean Godefroy de Lintot, interprète célèbre dans les annales de l’exploration américaine. Elle avait un demi-frère, Pierre-Esprit Radisson*, explorateur et premier auteur connu d’une description de la région supérieure des Grands Lacs, aussi bien que compagnon de Des Groseilliers au cours de plusieurs expéditions d’exploration.

De l’union de Médard et de Marguerite naquirent : Jean-Baptiste (baptisé le 5 juillet 1654), Marie-Anne (baptisée le 7 août 1657), Marguerite (baptisée le 15 avril 1659) et Marie-Antoinette (baptisée le 8 juin 1661).

Depuis quelques années, la Nouvelle-France était soumise à de cruelles épreuves. Les incursions iroquoises détruisirent la Huronie. Nombre d’habitants des hameaux disséminés le long du Saint-Laurent (notamment Jean Véron) furent massacrés, d’autres furent capturés et moururent torturés. Ces incursions eurent pour résultat la cessation presque complète de la traite des fourrures, jusque-là apportées chaque année de la région située entre le territoire des Hurons et celui des tribus lointaines de l’Ouest, qui elles aussi se voyaient alors chassées de leurs foyers des « pays d’en haut » ou du « pays des Outaouais », comme disaient les habitants de la Nouvelle-France. Comme les fourrures constituaient la seule exportation de quelque importance de la Nouvelle-France, on en vint à se demander si on ne devrait pas abandonner ce pays. Dans cette conjoncture, Des Groseilliers et un compagnon inconnu arrivèrent à la rescousse.

Au printemps de 1653, les Hurons et les Outaouais se rendirent à Trois-Rivières par des voies détournées, pour expliquer leurs ennuis. Ils déclarèrent qu’ils se cachaient des Iroquois dans une région située au delà de la Huronie, qu’ils possédaient un grand stock de pelleteries et qu’ils espéraient descendre l’année suivante en assez grand nombre pour défier les Iroquois.

En 1654, la paix ayant été conclue entre les Français et les Iroquois, les tribus de l’Ouest arrivèrent vers la fin de l’été pour apporter des pelleteries. Elles parlèrent d’une « rivière fort spacieuse qui aboutit à une grande mer » au delà de leurs territoires. Il n’en fallait pas davantage à Des Groseilliers. Au départ des Amérindiens pour rentrer chez eux, il les accompagna avec un autre homme pour arriver à surprendre le secret des cachettes où se tenaient depuis leur exode les indigènes, qui, naguère, pourvoyaient au commerce de la Nouvelle-France.

La plupart des historiens ont supposé que Radisson était le compagnon de Des Groseilliers, mais les faits démentent cette hypothèse. Bien que ce jeune beau-frère prétende dans sa relation de 1669 (qui reste la seule source de renseignements circonstanciés que nous possédions) qu’il accompagna Des Groseilliers, il était trop jeune pour se lancer dans une telle expédition et, en outre, il a été prouvé qu’il se trouvait à Québec pendant la période du voyage, car, le 7 novembre 1655, il signa un acte de vente dans cette ville devant le notaire Audouart.

On ne peut déterminer dans le détail la route que suivirent Des Groseilliers et son compagnon, car la relation française de Radisson s’est perdue : il n’en reste plus qu’une traduction contemporaine, due à un inconnu qui ignorait les conditions dans lesquelles vivaient les aborigènes de l’Amérique du Nord et qui n’améliora certes pas un manuscrit déjà confus et difficile à lire. Toutefois, on peut suivre les explorateurs le long de la route qui devint bientôt celle qu’empruntaient habituellement les trafiquants, car les descriptions qu’a laissées Radisson de nombreux endroits nous permettent de le suivre en amont de l’Outaouais jusqu’au lac Nipissing, le long de la rivière des Français jusqu’à la baie Georgienne et sur le lac Huron, bien qu’il n’existât encore pour ainsi dire aucun nom géographique dans le pays de l’Ouest. Nous pouvons aussi les suivre au sud de la route des trafiquants dans le lac des Hurons, passé la Huronie désertée, et probablement à travers le lac Saint-Clair jusqu’à l’emplacement de Détroit. Au delà du « detroit » qui réunit le lac des Hurons et le lac Érié, il devient plus difficile de suivre leurs traces. Apparemment ils traversèrent la péninsule inférieure du Michigan pour pénétrer dans ce dernier lac, puis en suivre la rive occidentale jusqu’au détroit de Michillimakinac. Le trajet du retour vers Québec est, de nouveau, évident, parce que Radisson savait toujours décrire avec clarté toute région qu’il connaissait bien.

Aux yeux de Des Groseilliers, l’importance de ce voyage tenait à ce qu’il apprenait à connaître la région située à l’ouest et au sud de la baie d’Hudson. Radisson écrit : « Nous n’avons pas fait une découverte complète, en ce que nous n’avons pas été dans la baie du Nord, ne sachant rien que ce qu’en disaient les sauvages Christinos [Cris] ». Fort impressionnés par les nouveaux faits géographiques que rapportaient les deux hommes à leur retour, les Jésuites de la Nouvelle-France y consacrèrent une bonne partie de leur Relation de 1655–1656. Un marchand éminent de la Nouvelle-France, Charles Aubert* de La Chesnaye, se rappelait, plusieurs années après, « deux particuliers qui retournèrent en 1656, chacun [ayant] de 14 à 15 mille livres, et amenèrent avec eulx une flotte de sauvages, riches de 100 mille escus ».

Les années allant de 1656 à 1659 apportent de nombreuses précisions sur la carrière de Des Groseilliers. Nous savons quand naquirent ses enfants et qui les baptisa ; nous n’ignorons pas qu’il avait son domicile à Trois-Rivières et que lui-même et sa femme s’enrichissaient. Les archives de la ville, qui ont été conservées, renferment maints documents relatifs à Des Groseilliers et à sa femme. Chicaniers l’un et l’autre, ils paraissaient souvent au tribunal, à la grande satisfaction des historiens et des biographes, sinon des voisins de cette famille typique de pionniers.

Toutefois, à l’été de 1659, les annales judiciaires cessent soudainement de mentionner Des Groseilliers. La raison en est, il va sans dire, qu’il était retourné aux pays d’en haut. Radisson rentrait alors de deux séjours chez les Iroquois (l’un en qualité de prisonnier, l’autre à titre d’attaché à une entreprise missionnaire des Jésuites à Onontagué) et il était alors assez âgé pour accompagner son beau-frère. Les deux hommes se mirent en route en août 1659 pour rentrer l’été suivant.

De nouveau, nous devons compter surtout sur la relation de Radisson de 1669 pour le détail, mais, cette fois, le récit est clair et suivi. Le gouverneur, Pierre de Voyer* d’Argenson, s’opposait à l’expédition à moins qu’un de ses hommes n’accompagnât les explorateurs. Avec son franc-parler habituel, Des Groseilliers déclara que les découvreurs devaient passer avant les gouverneurs, et il s’esquiva sans être remarqué, surtout parce qu’il était capitaine du bourg de Trois-Rivières et qu’il avait les « clés du bourg », selon Radisson.

En amont, sur le Saint-Laurent, ils se rencontrèrent avec des indigènes qui rentraient chez eux et qui les aidèrent à repousser une attaque des Iroquois sur l’Outaouais. Ils empruntèrent la route des trafiquants vers le lac des Hurons, dont ils suivirent la rive septentrionale jusqu’au saut Sainte-Marie, puis ils firent un portage pour contourner ces chutes et ils s’attardèrent le long de la pittoresque rive méridionale du lac Supérieur dont les dunes de sable et les hautes falaises enchantaient le jeune Radisson ; enfin, ils arrivèrent à la large nappe d’eau connue sous le nom de baie Chequamegon, mais qui ne porte aucun nom dans la relation de Radisson. À cet endroit, au delà de la sablière (La Pointe) qui protège la baie contre les vents du Nord-Est et près des îles de l’Apôtre, les Outaouais, les Hurons et les Sauteux chassés de leurs territoires se dirigèrent vers l’intérieur. La région où ils s’installèrent provisoirement est sans doute celle du lac de la Courte-Oreille, ou du lac des Outaouais. Après avoir caché leurs marchandises de traite et construit un abri rudimentaire, les Français se dirigèrent aussi vers ce lac.

L’hiver suivant fut très rude. De fortes chutes de neige empêchaient de tuer du gibier pour se nourrir et la famine menaça les hôtes blancs plus d’une fois. Vers le printemps, les Sioux, habitants habituels d’une grande partie de la région située au sud et à l’ouest du lac Supérieur, envoyèrent des députés porteurs de présents pour inviter les étrangers à leur rendre visite. Mais, auparavant, les Français assistèrent à une grande fête des Morts, que décrit avec fidélité la relation de Radisson, le document le plus ancien que nous possédions sur la culture des « dix-huit différentes nations », qui, dit-il, participèrent aux festivités.

Après quoi, selon Radisson, on passa six semaines chez les Sioux, à peu près inconnus des Blancs jusqu’alors. Le printemps ayant commencé, les deux Blancs retournèrent avec quelques Sauteux à leur cache près de La Pointe, puis traversèrent le lac Supérieur pour en gagner la rive nord.

C’est là que se trouve aujourd’hui la rivière connue surtout sous le nom anglais de Gooseberry, c’est-à-dire Des Groseilliers, qui apparut sous ce nom sur les cartes françaises peu après le passage de Des Groseilliers et qui a tout probablement été nommée ainsi à cause de lui, bien que les cartographes l’aient déplacée selon leur caprice le long de cette rive. Dans ses remarques datées des 8 et 9 juillet 1775 et consignées dans ses Travels & adventures in Canada [...] between the years 1760 and 1776, ed. James Bain (Toronto, 1901), 236, 237, Alexander Henry* appelle encore rivière « des Groseiliers » la rivière aux Pigeons qui, à l’ouest du lac Supérieur, sert aujourd’hui de frontière entre le Canada et les États-Unis.

Bien que Radisson intercale à cet endroit de sa relation un bref récit d’un voyage du lac Supérieur à la baie d’Hudson, il est certain que ce n’est là que pure imagination et que ce passage n’a été inséré en 1669 que pour favoriser ses projets du moment, c’est-à-dire un voyage à la baie d’Hudson financé par des Londoniens. Il n’aurait pu faire un tel voyage dans le temps qui lui restait en 1660 avant de retourner à Québec. Pendant qu’ils se trouvaient sur la rive nord, les explorateurs rendirent visite aux Cris et apprirent probablement l’existence du Grand-Portage, lieu important dans l’histoire de l’Amérique du Nord en tant que sujet de controverses internationales quant à sa propriété (1783–1842) et parce que c’était là à peu près la seule bonne route pour les canots allant vers l’Ouest (en empruntant la rivière aux Pigeons ainsi que des lacs et des rivières de la frontière actuelle).

Les mois de l’été de 1660 se passèrent à revenir vers le bas Saint-Laurent. Les deux Français étaient accompagnés de plusieurs indigènes et d’une riche moisson de pelleteries. Au Long-Sault, sur l’Outaouais, Radisson décrit les vestiges du massacre de Dollard, qui avait eu lieu quelques semaines plus tôt. Il mentionne que c’est à cet endroit que, au cours d’un voyage précédent, Des Groseilliers avait fait naufrage et perdu son journal. Un document du 22 août 1660 (greffe de Bénigne Basset) indique que Des Groseilliers s’arrêta très peu de temps à Montréal pour conclure un accord commercial avec un des principaux marchands de cette ville, Charles Le Moyne de Longueuil (ce renseignement est tiré du BRH, XX (1914) : 188, qui donne toutefois une date erronée).

Les Jésuites attendaient avec impatience des nouvelles des pays de l’Ouest et ils consignèrent fidèlement dans leur Relation de l’année les entretiens qu’ils eurent avec Des Groseilliers à son retour. Trois membres de leur compagnie, notamment le premier missionnaire chez les Amérindiens du lac Supérieur, le père René Ménard, et six autres Français, dont cinq trafiquants, s’embarquèrent immédiatement avec les indigènes qui rentraient chez eux. À partir de ce moment-là et jusqu’au jour où les pays d’en haut cessèrent d’être considérés comme faisant partie de l’empire français, il y eut constamment des trafiquants français dans cette région. Louise Phelps Kellogg a identifié ceux qui se rendirent chez les Outaouais en 1660, soit Jean-François Pouteret de Bellecourt, dit Colombier ; Adrien, frère aîné de Louis Jolliet ; Claude David ; le menuisier Pierre Levasseur, dit L’Espérance ; et un nommé Laflèche, probablement parent de l’interprète Jean Richer, de Nipissing.

Des indications dignes de foi permettent d’affirmer que le voyage dans l’Ouest des deux beaux-frères sauva la colonie de la ruine économique, et même en préserva probablement l’existence, mais le gouverneur d’Argenson saisit les pelleteries des explorateurs, leur imposa une amende et, selon Radisson, jeta Des Groseilliers en prison, apparemment parce qu’il était parti sans sa permission. Ce traitement souleva la fureur des deux hommes qui résolurent, pour exécuter leurs projets de traite et d’exploration, de faire appel aux ennemis et aux rivaux de la Nouvelle-France, c’est-à-dire aux Anglais de la Nouvelle-Angleterre ou aux Hollandais de la Nouvelle-Hollande.

Le moment était crucial. Une décision se préparait au sujet de la possession d’une grande partie du continent et du commerce lucratif du castor. Certains, à l’époque, ont cru que la défection de ces deux hommes décida de l’enjeu. Deux personnes perspicaces, Marie de l’Incarnation et le père Paul Ragueneau, qui fut longtemps supérieur des missions jésuites de la Nouvelle-France et qui avait été précepteur du Grand Condé, disaient d’une façon fort explicite dans les lettres qu’ils envoyaient en France (Marie Guyart de l’Incarnation, Lettres (Richaudeau), II : 293 ; BN, MSS, Mélanges Colbert, 125, Ragueneau à Colbert, 7 nov. 1664), que les deux renégats n’étaient pas étrangers à la conquête de la Nouvelle-Hollande par les Anglais en 1664. Ceux-ci déclenchèrent donc une série d’événements qui ne devaient prendre fin qu’à la conquête du Canada par les Anglais en 1763.

Les détails des préparatifs de Des Groseilliers en vue de sa prochaine aventure (vers le pays des Outaouais par la baie d’Hudson) sont assez embrouillés. Accompagné de son beau-frère et de dix voyageurs, il finit par descendre le Saint-Laurent dans un canot d’écorce, à la fin d’avril ou au début de mai 1662, après être rentré l’année précédente d’un voyage en France. Il y avait conclu un marché avec un marchand de La Rochelle, Arnaud Peré (frère de l’explorateur trafiquant Jean Peré dont le nom avait été donné par les Français à la rivière Albany), pour obtenir un navire qui devait le mener à la baie d’Hudson à partir de l’île Percée. Certains incidents (peut-être l’opposition des Jésuites) devaient faire échouer ses projets à l’île Percée et le diriger plutôt vers Boston.

Au Massachusetts, il trouva des hommes consentant à le suivre dans son entreprise et une série de plusieurs voyages à la baie d’Hudson commença. Cependant, par suite des intempéries, du manque d’approvisionnements convenant à une entreprise dans l’Arctique et d’autres obstacles, rien de pratique n’en résulta, même si les gens de la Nouvelle-Angleterre étaient probablement alors plus versés que quiconque dans la connaissance de la région baignée par la baie d’Hudson. Néanmoins, il s’accomplit quelque chose d’utile, car des commissaires (au nombre desquels figurait Sir George Cartwright) du roi d’Angleterre nouvellement rétabli, envoyés pour gagner l’appui des habitants peu commodes de la Nouvelle-Angleterre au nouveau régime de la métropole, firent la connaissance des Français, apprirent leurs projets et les persuadèrent de se rendre à la cour de Charles II. À la suite de leur capture en haute mer par un corsaire hollandais, et d’un atterrissage en Espagne, les deux explorateurs firent un voyage à Londres, Oxford et Windsor, arrivant à temps pour constater les ravages de la peste de 1665 et du Grand Incendie de 1666.

Au cours des trois années suivantes, les projets de Des Groseilliers portèrent leurs fruits, en dépit de nombreuses erreurs et de faux départs, et bien que des aventuriers hollandais et français tentassent de le devancer pour son premier voyage par mer à la baie d’Hudson. Enfin, en 1668, deux petits navires portant les deux beaux-frères partaient de l’Angleterre en direction de la baie. Le bateau de Des Groseilliers, sous les ordres d’un marin de la Nouvelle-Angleterre, Zachariah Gillam, trouva la route difficile pour pénétrer dans la « Mer du Nord » et jeta l’ancre à l’embouchure d’une rivière, que les Anglais nommèrent Rupert, où ils établirent le fort Charles et passèrent l’hiver. Le voyage de Radisson dans un navire de guerre prêté par le roi échoua et Radisson rentra à Londres pour terminer durant l’hiver la rédaction de sa relation que le roi lui avait commandée au cours d’une audience. Pour la traduction de cet ouvrage, on versa £5 en juin 1669 à un traducteur anonyme qui fut peut-être Nicholas Hayward, plus tard interprète français de la Hudson’s Bay Company. Le manuscrit de l’original français s’est perdu, mais la traduction en a été conservée dans les papiers de Samuel Pepys à la bibliothèque Bodléienne d’Oxford, en Angleterre.

Entre-temps, les bailleurs de fonds anglais des deux Canadiens formèrent une société qui reçut sa charte le 2 mai 1670 (vieux style), et que l’on connaît depuis sous le nom de Hudson’s Bay Company. Comme plusieurs autres associations qui avaient servi antérieurement à l’établissement de colonies anglaises en Amérique du Nord, c’était une société par actions dotée de pouvoirs de gouvernement et de droits territoriaux dans une grande partie du Nord du continent. Elle procéda tout de suite à la création d’établissements et à l’élection d’un gouverneur colonial, qui fut Charles Bayly. Gillam et d’autres commandaient ses navires, qui devaient par la suite assurer des communications presque annuelles entre la baie et la métropole.

De 1670 à 1675, les deux Français, à l’emploi de la nouvelle compagnie, entreprirent des voyages à la baie, fondèrent des postes de traite, surveillèrent les échanges avec les indigènes et se lancèrent dans des voyages d’exploration. Les dirigeants français et canadiens suivaient leur activité avec une appréhension croissante, surtout Talon et Buade de Frontenac, aussi bien que Marie de l’Incarnation et les Jésuites, qui tous écrivaient à Colbert, à des courtisans de France et même à d’autres particuliers pour signaler l’agression anglaise et déplorer le manque de contre-mesures efficaces de la part des Français. Talon tenta d’user de représailles en envoyant Robert Cavelier de La Salle, Jean Peré et Simon-François Daumont de Saint-Lusson vers l’Ouest en 1670 et 1671, puis le père Charles Albanel et Paul Denys* de Saint-Simon à la baie d’Hudson en 1671. Frontenac était encore plus décidé à distancer les Anglais. Sa réplique prit la forme du voyage de Louis Jolliet au Mississipi en 1673 et ceux de La Salle et du père Hennepin* sur le même fleuve les années suivantes.

La nouvelle compagnie anglaise tenta de faire fonder par Radisson une colonie sur la côte ouest de la baie d’Hudson à l’embouchure de la rivière Bourbon (Nelson), mais sans succès, ainsi que le révèle le journal de Thomas Gorst, sorte de subrécargue à bord du navire de Des Groseilliers cette année-là (1670–1671). Néanmoins, la tentative devait se révéler utile quelques années plus tard, lorsqu’on s’efforça vraiment, vers la fin de la décennie de 1680, de concilier les prétentions territoriales rivales de la France et de l’Angleterre au sujet de la baie d’Hudson. Chaque partie tenta alors de fournir des preuves concluantes que ses explorateurs ou trafiquants étaient arrivés les premiers dans diverses parties de cette région. Le traité du 16 novembre 1686 décrétait une année de neutralité afin de permettre aux deux parties de réunir les informations nécessaires pour que les deux commissaires désignés à cette fin arbitrent le différend (Transactions betweene England and France relateing to Hudsons Bay, 1687, RAC, 1883, note C, 172–201). On signale à l’attention des commissaires le nom et les voyages, ou prétendus voyages, de nombreuses personnes. On invoqua les aventures nord-américaines de Radisson, de Des Groseilliers, du père Albanel, de Saint-Simon, de Jean Bourdon, de Guillaume Couture*, des deux frères Jolliet, de Le Moyne* d’Iberville et d’autres, à l’appui des droits que la France faisait valoir sur certaines parties de la région de la baie d’Hudson. De son côté, la Hudson’s Bay Company présenta les dossiers des deux Français, de ses capitaines de navires et d’explorateurs encore plus anciens qui avaient agi à l’ombre du drapeau anglais pendant la première moitié du siècle. L’année de neutralité n’avait pas pris fin que la « Glorieuse Révolution » se produisait en Angleterre, avec, comme conséquence, la guerre entre les deux pays, au lieu de la ligne de démarcation qui était presque arrêtée (on parlait du 49e parallèle) entre la Nouvelle-France et les possessions anglaises situées au nord.

En 1676, Des Groseilliers et Radisson revinrent au Canada après un séjour d’un an en France, où ils s’en étaient allés après avoir été persuadés de retourner à l’allégeance française par le père Albanel, pendant qu’il était détenu en Angleterre par la Hudson’s Bay Company après son voyage de 1674 à la baie d’Hudson, où il avait été capturé par les Anglais. Au début des années 80, les deux Français se lançaient dans une autre aventure à la baie d’Hudson, cette fois au service d’une compagnie canadienne, la Compagnie du Nord, formée sous la direction d’Aubert de La Chesnaye.

La Chesnaye était un Canadien qui réunissait en sa personne connaissances, richesse, influence et résolution à un degré inusité. Il était convaincu que le salut du commerce canadien serait assuré par l’activité maritime et par l’augmentation du nombre de peaux de castor qu’on se procurerait, surtout sur la côte ouest de la baie d’Hudson et au delà. À Paris, en 1681, il entra en contact avec Radisson et jeta avec lui les bases d’une action future en proposant la création d’une compagnie canadienne de traite des fourrures. Il intéressa Colbert qui, secrètement, accorda en 1682 une charte sous le nom de la « Compagnie de la baie d’Hudson » (Compagnie du Nord). Toutefois, le projet ne reçut pas la sanction officielle, ce qui fut cause de confusion et de malentendus au Canada, où Frontenac refusa un permis à Aubert de La Chesnaye lorsque celui-ci revint au pays avec Radisson, en 1682. Il finit par obtenir un permis de pêche sur les côtes d’Anticosti, du gouverneur qui devait être bientôt rappelé en France pour être remplacé par Le Febvre de La Barre.

En réalité, La Chesnaye projetait de pénétrer dans le pays du castor à l’endroit, situé à l’embouchure des rivières Bourbon et Hayes (Sainte-Thérèse), où Radisson avait tenté de fonder une colonie en 1670. Par malheur pour les Canadiens, la même année (1682) la Hudson’s Bay Company reprenait son plan primitif. Benjamin Gillam*, de Boston, et le fils du capitaine Zachariah Gillam préparaient une aventure interlope au même endroit. En conséquence, au mois de septembre 1682, trois groupes distincts y parurent et il s’agissait de savoir lequel y était arrivé le premier ou pouvait damer le pion aux autres. Par la suite, chaque groupe réclama la priorité d’occupation et, à lire les nombreux récits de ce qui, en somme, fut une guerre de guérilla dans la baie, il est maintenant impossible de juger qui avait raison. L’expérience et la connaissance du mode de vie des pays sauvages que possédaient les Canadiens firent bientôt pencher la balance en leur faveur et ils sortirent de l’aventure apparemment victorieux, faisant prisonniers presque tous les autres, notamment John Bridgar, gouverneur récemment nommé de la nouvelle colonie anglaise, prenant ses pelleteries et brûlant son fort. Toutefois, la compagnie canadienne, parce qu’elle cherchait à éviter de verser le quart sur les pelleteries au fermier général à Québec, donna lieu à un décret officiel qui fit partir la plupart des participants canadiens, notamment Des Groseilliers et Radisson, pour la France afin d’y faire juger l’affaire.

À Paris, Colbert venait de mourir, et ils apprirent qu’une plainte avait été déposée contre eux par la compagnie anglaise, dont le gouverneur était le duc Jacques d’York, frère du roi et homme que les Français ne pouvaient traiter à la légère, car il restait leur seul espoir de ramener l’Angleterre au catholicisme. De l’intrigue qui s’ensuivit entre un envoyé particulier de la cour d’Angleterre, son espion, les ministres de Louis XIV et d’autres, le résultat fut que Des Groseilliers rentra chez lui au Canada et que Radisson retourna à la baie en 1684, au service de la compagnie dont il venait de piller le poste et les pelleteries.

À la baie, il obtint par ruse de son neveu, Jean-Baptiste Chouart, qu’il cédât le poste et les fourrures que le jeune homme protégeait pendant l’absence de son père et de son oncle. Radisson le transporta en Angleterre avec ses compagnons la même année, puis les prit au service de la compagnie et les ramena à la baie lors de son voyage subséquent, en 1685. Certains considèrent que le fils de Des Groseilliers a été le premier Blanc à explorer fort avant à l’intérieur de l’arrière-territoire de Port Nelson, même avant Henry Kelsey*. Il n’est pas certain qu’il l’ait fait et, s’il a pénétré à l’intérieur des terres, on ne sait s’il agissait pour le compte de la compagnie ou s’il voulait réaliser un projet conçu par Daniel Greysolon* Dulhut et d’autres Canadiens qui cherchaient à le ramener en Nouvelle-France en passant par le poste de Dulhut sur le lac Nipigon. En tout cas, il resta à la baie jusqu’en 1689, puis rentra à Londres où l’on ne sait plus rien de sa carrière subséquente.

On ne connaît pas davantage le sort de Chouart l’aîné. Il rejeta une offre de la compagnie de rentrer à son service et il revint en Nouvelle-France à un certain moment entre avril et novembre 1684. Où et quand se termina sa carrière aventureuse, voilà qui reste incertain. Dans les années 90, Radisson, encore au service de la compagnie à Londres, déclarait que son beau-frère était mort à la baie. Toutefois, la date qu’il indique, c’est-à-dire vers 1683, est à rejeter parce que nous savons que Des Groseilliers a vécu au delà de cette année. D’autres indications vagues font penser à Sorel et à 1696, quant au lieu et à l’époque approximative de sa mort. Mais ni l’une ni l’autre de ces conjectures ne s’appuient sur des preuves. Une Marguerite Des Groseilliers fut inhumée à Trois-Rivières en 1711, mais on ne peut savoir au juste s’il s’agissait de sa femme ou de sa fille.

Des Groseilliers n’a pas eu seulement une carrière aventureuse et romanesque. Son audace le conduisit à des explorations qui avaient une importance vitale pour les prétentions territoriales de la France et de l’Angleterre en Amérique du Nord. Son intelligence lui permit de voir rapidement et nettement que la route la plus facile et la plus courte vers la région du continent la plus riche en pelleteries n’était pas la voie ardue, dangereuse et lente des canots d’écorce à travers les Grands Lacs et le long du Grand-Portage et de la voie d’eau du lac des Bois, mais à travers la baie d’Hudson dans des navires portant de grosses cargaisons rapidement et aisément jusqu’au cœur même du continent. En outre, il avait assez d’adresse, d’un côté, pour apaiser la crainte que le Blanc inspirait à l’Amérindien et, de l’autre, pour persuader le monde officiel et les hommes d’affaires européens de réaliser ses idées dans la pratique. La Hudson’s Bay Company continue, de nos jours encore, à démontrer la justesse de ce raisonnement.

Pour les sources manuscrites, V. Nute, Caesars of the wilderness, 359–363.— Coll. de manuscrits relatifs à la Nouv.-France, I : 245–261.— Marie Guyart de l’Incarnation, Lettres (Richaudeau), I : 292 ; II : 67, 447s.— HBRS, V, VIII, IX (Rich) ; XI, XX (Rich and Johnson) ; XXI, XXII (Rich).— JR (Thwaites), XXVIII : 229 ; XL : 219–221, 235–237, 296 note 11 ; XLIII : 155–157 et passim.— Radisson, Voyages (Scull), 123–134, 172, 174s., 209–217 ; The explorations of Pierre Esprit Radisson from the original manuscript in the Bodleian Library and the British Museum, ed. A. T. Adams (Minneapolis, 1961), une édition récente des Voyages, qui présente une nouvelle théorie pour expliquer les divergences.— J. B. Brebner, The explorers of North America 1492–1806 (New York, 1955).— L. P. Kellogg, The French régime in Wisconsin and the Northwest (Madison, Wisc., 1925), 114s,— Nute, Caesars of the wilderness.

Bibliographie de la version révisée :

Arch. départementales de l’Aisne (Laon, France), « Reg. paroissiaux et d’état civil », Charly-sur-Marne, 31 juill. 1618 : archives.aisne.fr/archive/recherche/etatcivil/n:11 (consulté le 18 sept. 2015).— Bibliothèque et Arch. nationales du Québec, Centre d’arch. de Québec, CE301-S1, 3 sept. 1647, 24 août 1653.— R.-Y. Gagné, « Médard Chouart et “les Groseilliers” », Soc. généal. canadienne-française, Mémoires (Montréal), 57 (2006) : 291-293.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Grace Lee Nute, « CHOUART DES GROSEILLIERS, MÉDARD », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 19 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/chouart_des_groseilliers_medard_1F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/chouart_des_groseilliers_medard_1F.html |

| Auteur de l'article: | Grace Lee Nute |

| Titre de l'article: | CHOUART DES GROSEILLIERS, MÉDARD |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1966 |

| Année de la révision: | 2016 |

| Date de consultation: | 19 janv. 2026 |