Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

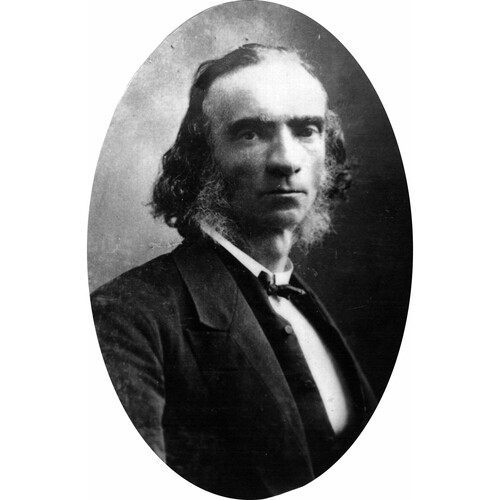

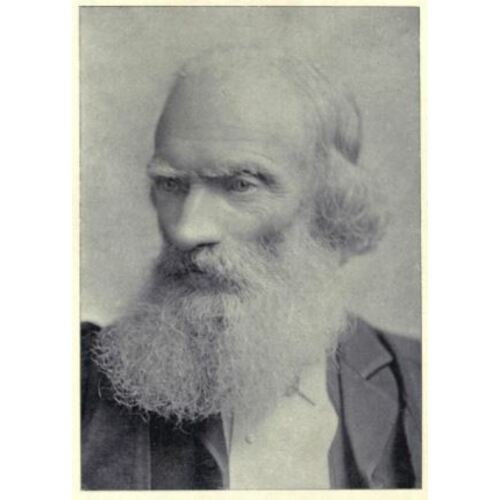

WILSON, sir DANIEL, artiste, auteur, ethnologue, professeur et administrateur d’université, né le 5 janvier 1816 à Édimbourg, fils d’Archibald Wilson, marchand de vin, et de Janet Aitken ; le 28 octobre 1840, il épousa Margaret Mackay (décédée en 1885), et ils eurent deux filles ; décédé le 6 août 1892 à Toronto.

Daniel Wilson fréquenta d’abord l’Edinburgh High School, puis entra à la University of Edinburgh en 1834, mais il la quitta l’année suivante pour étudier la gravure auprès de William Miller. Parti pour Londres en 1837 dans l’espoir de se faire connaître comme illustrateur, il travailla quelque temps pour le peintre Turner. Tant à Londres qu’à Édimbourg, où il retourna en 1842, il subsistait en faisant des travaux de plume : recensions, ouvrages populaires sur les Pèlerins ou sur Oliver Cromwell et le Protectorat, articles de magazine, critiques d’art pour le Scotsman d’Édimbourg.

Adolescent, Wilson s’était mis à explorer et à dessiner les vieux édifices d’Édimbourg. Il en reproduisit les formes pittoresques et les détails architecturaux dans un ouvrage en deux volumes, Memorials of Edinburgh in the olden time, abondamment illustré de gravures de sa main, faites sur bois ou sur métal. Dans cet ouvrage publié à Édimbourg en 1848, il évoquait, de manière un peu décousue, l’histoire de la ville. La fascination de Wilson pour le passé s’exprimait par un romantisme nourri à la lecture des romans de sir Walter Scott et par une fierté toute patriotique des vestiges écossais. Cette fascination allait au delà de l’histoire dont témoignaient les documents écrits et touchait les objets plus anciens, voire les ossements. Secrétaire honoraire de la Society of Antiquaries of Scotland à compter de 1847, il visitait des sites et entretenait une volumineuse correspondance avec des collectionneurs de tout le pays. En 1849, il dressa un inventaire sommaire des collections du musée de la société, dont il se servit pour écrire The archæology and prehistoric annals of Scotland, publié à Édimbourg en 1851. Premier relevé exhaustif des vestiges archéologiques écossais, cet ouvrage se démarquait passablement de la tradition qui consistait à rassembler et à cataloguer des raretés. Selon Wilson, les armes, ornements, outils, tombes et autres artefacts étaient à l’historien ce que les fossiles étaient au géologue : tout comme l’étude des fossiles permettait d’identifier et de caractériser les époques de l’histoire terrestre, l’examen des vestiges de la préhistoire (mot qu’il introduisit dans la langue anglaise) permettait de documenter les étapes du passé de l’homme et de faire des déductions sur les attitudes, croyances et rites de cultures disparues depuis longtemps. Wilson répartissait les artefacts écossais selon la division tripartite des archéologues danois : âges de pierre, de bronze et de fer. De plus, en reliant ces périodes à l’ère chrétienne, il jetait un pont entre l’archéologie et l’historiographie, et faisait ainsi énormément reculer dans le temps les origines de l’Écosse. Les ossements qu’il avait examinés et les crânes qu’il avait mesurés lui permettaient de démontrer que d’autres peuples y avaient vécu avant les Celtes. Son livre était en soi un défi à la tendance voulant que l’on attribue aux influences romaines ou scandinaves les vestiges qui témoignaient d’habileté manuelle et d’inventivité et à n’accorder aux Bretons que les vestiges grossiers. Enfin, il affirmait que l’archéologie, pour passer au rang de science, devait s’associer étroitement à l’ethnologie et qu’il fallait comparer les données sur l’Écosse avec celles qui provenaient d’autres parties du monde.

L’ouvrage de Wilson contribua à faire reconnaître en Grande-Bretagne l’étude de la préhistoire comme une science et à établir sa réputation de savant. En 1851, il obtint son unique diplôme, à titre honorifique, soit un doctorat en droit de la University of St Andrews. En 1853, malgré sa modeste expérience des établissements d’enseignement, il accéda à la chaire d’histoire et de littérature anglaise du University College à Toronto. Le gouverneur en chef de la province du Canada, lord Elgin [Bruce*], membre tout comme Wilson de la Society of Antiquaries of Scotland, avait appuyé sa candidature.

Vivre au Canada amena Wilson à s’intéresser davantage à certaines questions et à en abandonner d’autres. Il suivait les découvertes de la préhistoire écossaise, retravaillait et rééditait ses livres, mais il était coupé de ses sources et isolé de ses collègues. Toutefois, les possibilités ethnologiques du Nouveau Monde le passionnaient. Ce sont des membres du Canadian Institute qui avivèrent, ou suscitèrent peut-être, son enthousiasme pour l’étude des Indiens de l’Amérique du Nord. Wilson se joignit à cette société savante en 1853, fut rédacteur en chef de son périodique, le Canadian Journal : a Repertory of Industry, Science, and Art (Toronto), de 1856 à 1859, et y exerça de nombreuses fonctions administratives, dont celle de président en 1859 et 1860. Il contribua à faire admettre l’ethnologie et l’archéologie au rang des sciences qui faisaient l’objet de communications à l’institut et ajouta même la critique littéraire aux domaines traités. Des membres de l’institut avaient montré un intérêt certain pour la conservation des vestiges, des langues et des traditions des Indiens alors en voie de disparition ; certains, tels le peintre Paul Kane*, l’explorateur Henry Youle Hind* et le capitaine John Henry Lefroy* du génie royal, avaient fait de longues expéditions dans la nature vierge du Nord-Ouest. Wilson conçut un attachement particulier pour Kane et son protecteur, George William Allan, qui collectionnait les artefacts indigènes. Sa connaissance des peuples autochtones s’enrichissait bien moins par des rencontres directes que par l’examen des expériences, collections et publications de ses nouveaux amis. De plus, il restait, fondamentalement, un Européen : pour lui, les autochtones présentaient de l’intérêt non pas en eux-mêmes, mais en ce qu’ils incarnaient des cultures primitives qui avaient existé dans l’Europe préhistorique.

L’étude et la mesure des types crâniens devinrent pour Wilson une véritable obsession, en grande partie à cause de la controverse qui opposait les partisans du polygénisme (pour qui les races humaines avaient des origines différentes) aux tenants du monogénisme (races issues d’une création unique). Un groupe d’écrivains américains, dont le médecin de Philadelphie Samuel George Morton, que Wilson connaissait, attribuaient les qualités mentales et morales aux races selon la forme des têtes, prétendaient que les races étaient des espèces différentes et affirmaient que tous les autochtones d’Amérique du Nord, sauf les Inuit, présentaient le même type crânien. Les implications du polygénisme, comme les liens qui existaient entre cette théorie et les justifications de la servitude des Noirs, offensaient le sens moral de Wilson et contredisaient ses intuitions scientifiques. Pour lui qui avait grandi dans une famille fermement opposée à l’esclavage, ce fut une douloureuse surprise de découvrir en 1853, à Philadelphie, que certains se moquaient de l’idée selon laquelle « l’homme noir provient de la même souche que le blanc ». Toute sa vie, il demeura fidèle à la grande doctrine des philosophes écossais des Lumières qui, à la fin du xviiie siècle, avaient déclaré que l’humanité est la même en tout lieu et à toute époque et que les variantes de culture et de réalisations découlent non pas d’un tempérament racial inné, mais du contexte. Dans une série d’articles, il nia donc qu’un seul type crânien caractérisait la race indienne de l’Amérique du Nord en faisant valoir à quel point les spécimens étaient divers et combien il était difficile de généraliser à partir de crânes modifiés par le régime alimentaire, une déformation délibérée ou les rites funéraires.

L’unité de l’humanité et l’apport que l’étude de la culture autochtone d’Amérique du Nord représentait pour la connaissance de la préhistoire européenne furent les deux thèmes dominants d’un autre livre de Wilson, Prehistoric man : researches into the origin of civilisation in the Old and the New World, publié à Cambridge et à Édimbourg en 1862. Cette synthèse discursive en deux volumes tentait d’établir le potentiel inné de l’homme en examinant comment certaines facultés ou certains instincts s’exprimaient dans les races et les cultures les plus diverses. Ainsi, Wilson parlait de transport par eau, de métallurgie, d’architecture, de fortifications, de poterie, de narcotiques et de superstitions pour illustrer comment les êtres humains révélaient une ingéniosité commune, tant dans leurs inventions qu’en art et en religion. Toute sa recherche s’inspirait de cette conviction que, malgré l’immense variété des cultures et des conditions de vie, tous les individus étaient capables de progrès, que les niveaux de civilisation ne relevaient pas de la destinée biologique mais dépendaient plutôt des apprentissages sociaux et du milieu, et que le progrès n’était nullement inéluctable puisque l’homme, étant libre, pouvait sombrer dans la barbarie. Wilson s’attachait particulièrement à établir des parallèles et des correspondances entre les cultures de l’Amérique du Nord et celles de l’Europe préhistorique. En parlant des tumulus, par exemple, il comparait les rites funéraires célébrés pour un chef omaha enseveli avec son cheval à ceux d’un Saxon inhumé avec son chariot, puis notait : « L’homme, à toutes les époques et dans les deux hémisphères, est le même et, jusque dans les plus profondes ténèbres de la nuit païenne, sa nature aspire à cette immortalité où, il le pressent confusément, il recevra ce qui lui est dû. »

Wilson ne voyait aucune contradiction entre l’unité psychique de l’humanité et le fait que certaines races, favorisées par l’environnement, étaient plus avancées que d’autres. Les rapports culturels entre Amérindiens et Européens l’intriguaient, tout comme leurs conséquences, à savoir le déplacement et l’extinction des races faibles. L’Amérique du Nord lui apparaissait comme un gigantesque laboratoire de mélange racial, et il faisait valoir que le métissage était un phénomène plus répandu au Canada qu’on ne le reconnaissait généralement. Comme les polygénistes avaient soutenu que des espèces humaines différentes ne pouvaient engendrer des lignées d’hybrides définitivement fertiles, il parlait beaucoup des Métis de la colonie de la Rivière-Rouge, dont les descendants, selon lui, étaient supérieurs, sous certains rapports, aux races dont ils étaient issus. En outre, le sort des Métis lui semblait annoncer celui de tous les peuples aborigènes du Canada : ils finiraient par disparaître en tant que groupes distincts, non pas par extinction, mais par absorption dans un nouveau type humain. Wilson condamnait donc l’isolement des Indiens dans des réserves et leur maintien sous tutelle. D’après lui, ils devaient administrer eux-mêmes leurs réserves et leurs richesses naturelles, et avoir, en tant qu’individus, le droit de disposer de leur part des terres des réserves et de concurrencer les Blancs sur un pied d’égalité.

Tout au long de son étude, Wilson insistait sur les profondes différences qui séparent les êtres humains des animaux. Contrairement à Darwin qui, dans sa théorie de l’évolution par la sélection naturelle, tente d’expliquer la continuité de l’intelligence humaine et animale, Wilson oppose le sens moral de l’homme, sa capacité de raisonner, d’élargir et de transmettre son expérience, aux instincts fixes et mécaniques des animaux. De plus, il critique la méthode darwinienne d’argumentation, fondée sur des hypothèses, soulige le manque de preuves géologiques de la transmutation et désapprouve l’explication scientifique d’une réalité tant matérielle que spirituelle par des indices exclusivement matériels. Même si, avec le temps, il en vint à admettre certains éléments de l’évolutionnisme (notamment la très grande ancienneté de la terre et de la préhistoire humaine) et même à ne plus rejeter la possibilité d’une évolution physique chez l’homme, il ne cessa jamais d’affirmer que les sentiments moraux, les instincts et l’intelligence de l’être humain résultaient d’une création spéciale.

En Grande-Bretagne, un commentateur de Prehistoric man s’émerveilla qu’une telle étude ait pu provenir des « épaisses forêts canadiennes » ; Henry Youle Hind, au Canada, qualifia Wilson d’anthropologue de salon et lui reprocha de s’appuyer beaucoup trop sur des observations faites par d’autres. Certes, Wilson n’étudia presque jamais la préhistoire du Haut-Canada sur le terrain (sauf lorsqu’il fit, en 1855, un voyage au lac Supérieur afin d’examiner d’anciennes exploitations de gisements de cuivre), mais il visita des musées à Philadelphie, à New York et à Boston pour étudier des crânes indiens. De plus, il alla voir les impressionnants ouvrages en terre du Centre-Ouest américain qui, conclut-il comme la plupart des autres observateurs, avaient été réalisés par une race de constructeurs de tertres que les Indiens avaient forcée à migrer, et il fit des efforts soutenus pour rassembler des données en envoyant des questionnaires à des fonctionnaires des Affaires indiennes. Néanmoins, Wilson se distingua surtout en attirant l’attention des savants européens sur les vestiges de la préhistoire de l’Ancien Monde qui pouvaient être observés en Amérique du Nord et en diffusant au Canada les idées des anthropologues européens. Malheureusement pour lui, son livre parut au moment où Darwin venait de modifier les termes du débat, la question n’étant plus de savoir si l’homme était issu d’une création multiple ou unique, mais s’il descendait de l’animal. Wilson ne prit jamais ce problème de front, non plus qu’il ne suivit les anthropologues et ethnologues qui, s’inspirant de la théorie de l’évolution, posaient l’existence d’un progrès social linéaire et casaient les peuples à l’une ou l’autre des étapes du processus, selon les capacités raciales. Qu’il ait répugné à s’aventurer sur des sentiers de ce genre explique peut-être pourquoi l’un de ses étudiants, le poète William Wilfred Campbell*, le jugeait trop vieux et trop conservateur pour être touché par le progrès scientifique des dernières décennies du siècle. Par contre, et précisément parce qu’en son temps il était si réactionnaire, les anthropologues modernes, libérés des obsessions raciales des postdarwiniens, ont trouvé ses travaux rafraîchissants et progressistes.

Prehistoric man rassemblait les principaux éléments de la pensée éclectique de Wilson en matière d’anthropologie et d’ethnologie, et dans ses articles subséquents, dont certains parurent à Édimbourg, en 1892, dans un recueil intitulé The lost Atlantis, and other ethnographic studies, il ne fit que raffiner et nuancer les idées qu’il avait déjà élaborées. Il continua d’écrire sur les migrations et le métissage, le sens esthétique des peuples aborigènes et les relations entre les dimensions du cerveau et la vigueur intellectuelle. Il finit par douter que la capacité crânienne puisse servir à mesurer l’intelligence. Il se demandait aussi pourquoi la plupart des gens étaient droitiers (lui-même était gaucher et devint ambidextre) et si cela était affaire de conventions ou de physiologie. Sa curiosité pour ce détail apparemment anodin l’amena à étudier des indices archéologiques, philologiques, littéraires et anatomiques, et à conclure que l’hémisphère gauche du cerveau, qui régit le côté droit du corps, se développait plus tôt que l’hémisphère droit.

Il semble que Wilson poursuivait toujours plusieurs travaux en même temps, et plus d’un était en relation avec les matières qu’il enseignait, à savoir l’histoire et la littérature anglaise. Bien que généralement on n’ait vu dans son livre Caliban : the missing link, paru à Londres en 1873, qu’un amusant parallèle entre le personnage imaginaire de Shakespeare, mi-brute mi-homme, et les inventions fantaisistes de la science évolutionniste, cet ouvrage étudiait aussi l’art du dramaturge, les créatures surnaturelles de ses pièces et le milieu intellectuel dans lequel il écrivait. Dans Chatterton : a biographical study, publié à Londres en 1869, Wilson racontait la vie du jeune poète qui avait cherché gloire et fortune à Londres, comme lui, mais qui, désespéré, avait fini par se donner la mort. En parlant de ces deux livres et de la troisième édition de Prehistoric man, parue en 1876, Wilson déclara en 1881 que Chatterton était son préféré.

À ce moment, Wilson se consacrait surtout à l’administration et à la politique universitaires. En disant préférer la tranquille existence du savant, il trompait ses amis et se trompait peut-être lui-même, car il adorait s’occuper du conseil du University College et du « sénat » de la University of Toronto, ce en quoi il excellait. Sa renommée était déjà faite à l’université quand, en 1860, sept ans après son arrivée, il défendit cet établissement à la place du directeur du University College, John McCaul*, devant un comité spécial de l’Assemblée législative du Canada, en compagnie du vice-chancelier de l’université, John Langton. Dans son témoignage, il ébaucha les principes de l’éducation supérieure qui allaient le guider quand il dirigerait le University College, soit à compter du 1er octobre 1880, puis la University of Toronto, de 1887 à 1892.

En vertu du University Act de 1853, le rôle de la University of Toronto se limitait à faire passer des examens et à décerner des diplômes ; l’enseignement était délégué au University College et à des collèges confessionnels comme Victoria à Cobourg et Queen à Kingston qui, espérait-on, s’y affilieraient. La University of Toronto et le University College avaient la priorité quant aux revenus de la dotation établie à l’origine pour le King’s College ; s’il y avait excédent, le gouvernement devait le répartir entre les établissements confessionnels. Cependant, la construction de l’édifice quasi gothique du University College, de 1856 à 1859 [V. Frederic William Cumberland*], à laquelle Wilson participa en présentant des esquisses de gargouilles et de sculptures, ne laissa aucun surplus à partager. Se faisant le porte-parole des collèges confessionnels, l’Église méthodiste wesleyenne demanda à l’Assemblée législative, en 1859, d’enquêter sur la mauvaise administration du University College. L’année suivante, à l’occasion des audiences d’un comité spécial devant lequel Wilson et Langton comparurent, Egerton Ryerson*, surintendant de l’Éducation du Haut-Canada, dénonça le monopole qu’exerçait sur des revenus destinés à l’ensemble des collèges un « temple du privilège » dirigé par un « family compact de gentlemen » et le gaspillage de fonds publics employés pour construire un édifice inutilement recherché. De plus, il cita en exemple les universités d’Oxford et de Cambridge, où s’enseignaient surtout les humanités et les mathématiques, tandis que le University College offrait trop de cours facultatifs en sciences, en histoire et en langues modernes. Il doutait fort qu’un établissement impie, dont les professeurs n’étaient pas animés par les sentiments et principes de la religion, puisse dispenser une éducation chrétienne. Il ne se fit guère aimer de Wilson en ajoutant que donner des cours d’histoire et de littérature anglaise au niveau collégial n’était pas nécessaire puisque ces matières étaient enseignées dans les grammar schools.

Dans sa réplique du 21 avril 1860, Wilson cita en exemple le programme écossais d’enseignement supérieur, surtout son large éventail de matières et les cours facultatifs grâce auxquels les étudiants pouvaient acquérir une formation pratique en vue de l’exercice d’une profession donnée. Il faisait peu de cas des deux vieilles universités anglaises, qui n’étaient accessibles qu’à une classe privilégiée et dont certains diplômés, lui semblait-il, avaient l’air de « sortir à peine du cloître ». Tant lui-même que Langton firent valoir qu’en Grande-Bretagne il existait une nette tendance vers la rupture des liens confessionnels des universités et vers la levée de toutes les restrictions sur les facultés, sauf celles de théologie. Sur ce point, Wilson se montra particulièrement passionné : son frère George, chimiste, avait été écarté d’un poste à l’université pendant des années parce qu’il ne pouvait pas, en conscience, signer la profession de foi et la formule d’obédience à l’Église établie en Écosse. Wilson détestait le sectarisme de la société coloniale. Selon lui, le financement public des collèges religieux allait perpétuer les différences de classes et de confessions, alors que sous un régime non confessionnel les gens de diverses convictions se mêleraient les uns aux autres et apprendraient à coopérer.

Bien qu’il ait défendu le principe de la non-confessionnalité, Wilson ne cherchait pas à extraire la religion de l’enseignement supérieur et n’était pas un partisan forcené du sécularisme. Il avait la conviction profonde que, même si bien des voies menaient à la connaissance de Dieu et de la nature, la vérité elle-même était une, et que la science viendrait compléter l’enseignement essentiel des Écritures, non le mettre en doute. Ainsi, loin de prôner l’indifférence religieuse, il attaquait l’ingérence du clergé dans l’enseignement des sciences précisément parce que dans le passé elle avait fait obstacle à la découverte d’une vérité à la fois séculière et spirituelle.

À l’instar de Ryerson, Wilson ne pouvait s’empêcher d’assaisonner ses déclarations de principe avec des attaques personnelles. Comme Ryerson n’avait pas de diplôme universitaire, insinuait-il, on ne pouvait le considérer comme un interlocuteur sérieux en matière d’enseignement supérieur. À cela Ryerson répondait que Wilson n’avait eu qu’une brève expérience des établissements d’enseignement en Écosse et ne détenait qu’un diplôme honorifique. S’il parlait de Wilson comme d’un savant, il notait sa prédilection pour les vestiges et faisait valoir qu’il « a[vait] passé ses moments de loisir dans le pays à éventrer les cimetières des tribus indiennes afin de chercher les tomahawks, les calumets et le tabac qui s’y trouv[aient], et à rédiger des essais sur ces sujets ».

Le comité spécial ne présenta aucune recommandation, mais les audiences marquèrent Wilson pour longtemps. Il conçut une aversion profonde pour Ryerson en particulier – « l’intrigant le plus dénué de scrupules et le plus jésuitique auquel j’ai jamais eu affaire », confia-t-il à son journal – et une méfiance générale à l’endroit des mauvais desseins des méthodistes envers le University College. Par la suite, chaque fois qu’on proposa de resserrer les liens entre la University of Toronto et les collèges religieux, surtout Victoria, méthodiste, il crut que l’on tentait, comme en 1860, de spolier le University College. Wilson n’eut rien à voir avec ceux qui, vers 1885, proposèrent de fédérer les collèges confessionnels et l’université ; s’il avait pu décider de tout, le University College serait demeuré la principale section d’enseignement de l’université, et les collèges confessionnels seraient devenus de simples centres de formation théologique. Quant aux longues et difficiles négociations sur les conditions d’entrée du Victoria College dans la fédération, il chercha à les bloquer. Il ne voyait pas les applications éventuellement fructueuses du principe de la fédération universitaire (qui de toute façon ne se réalisa complètement qu’après sa mort) et ne se rendait guère compte des risques que prenaient les méthodistes en la prônant. Pour lui, c’était un complot méthodiste ourdi par les hommes politiques pour gagner le vote des méthodistes.

Diriger le University College, puis la University of Toronto, était d’autant plus difficile que tous les professeurs étaient embauchés par le gouvernement, sur recommandation du ministre provincial de l’Éducation, et que l’application des statuts de l’université exigeait l’approbation de celui-ci. Voilà qui maximisait les occasions d’intrigues et d’ingérences, aussi bien de la part des hommes politiques attentifs aux adversaires du collège et de l’université que de la part des membres mécontents de la communauté collégiale ou universitaire, qui pouvaient se plaindre, et se plaignaient effectivement, au ministre. Wilson fut souvent en butte à ceux qui préconisaient l’embauche de Canadiens de naissance (ou même de diplômés de Toronto exclusivement), mais l’admission des femmes au University College est le cas qui illustre le mieux les diverses pressions dont il était l’objet. La situation des femmes était passablement anormale : depuis 1877, elles étaient admises aux examens d’entrée mais ne pouvaient assister aux cours ni obtenir de diplôme. En 1883, Wilson rejeta cavalièrement les demandes d’admission de cinq femmes. Emily Howard Stowe [Jennings*] et la Women’s Suffrage Association, William Houston*, bibliothécaire de l’Assemblée législative et membre du sénat de la University of Toronto, ainsi que deux députés, John Morison Gibson* et Richard Harcourt*, qui faisaient aussi partie du sénat, se portèrent à leur défense. Le 5 mars 1884, l’Assemblée législative approuva une motion à l’effet que l’on prenne les dispositions nécessaires pour admettre les femmes au University College. Wilson tenta de renverser cette décision en publiant, le 12 mars, une lettre ouverte au ministre de l’Education, George William Ross*. Il se déclarait en faveur de l’accès des femmes à l’instruction supérieure et faisait valoir qu’en 1869 il avait participé à la fondation de la Toronto Ladies’ Educational Association ; jusqu’à la dissolution de l’organisme, en 1877, il avait prononcé, devant d’importants groupes de femmes, à peu près les mêmes conférences que devant des hommes au University College. Cependant, il estimait que mêler des jeunes gens et des jeunes femmes à l’âge où ils étaient le plus impressionnables ne ferait que les distraire de leurs études. Wilson prônait plutôt la fondation, à Toronto, d’un collège féminin semblable au Vassar College ou au Smith College des États-Unis. Selon lui, l’instruction mixte n’était qu’un pis-aller, une solution d’avare. Par la suite, il admit en privé que donner un cours sur Shakespeare à des jeunes gens en présence de jeunes filles lui aurait été fort pénible, à cause des allusions sexuelles que contenaient certaines pièces.

Wilson croyait beaucoup aux vertus de la résistance passive. Il informa donc le premier ministre, Oliver Mowat*, qu’il ne bougerait pas à moins qu’un décret ne l’y oblige. Ross lui avait promis que le gouvernement appuierait sa position en augmentant son soutien financier et qu’il donnerait au collège le temps de faire les ajustements nécessaires, mais pourtant un décret daté du 2 octobre 1884, le lendemain de la rentrée, lui intima d’admettre des étudiantes. Wilson le prit non seulement comme une trahison personnelle, mais aussi comme un autre cas d’hommes politiques qui avaient cédé devant les pressions.

Les expériences de ce genre échaudèrent tellement Wilson qu’il en vint à craindre que les détails les plus banals ne donnent lieu à des critiques ou à des problèmes politiques. Ainsi, en apprenant qu’on avait pris des mesures pour installer un miroir de cinq pieds de hauteur dans la salle de toilette des étudiantes, il adressa des protestations au ministre : pareille chose n’était pas nécessaire (un miroir ordinaire suffisait pour se donner un coup de peigne ou ajuster une cravate) et pourrait attirer des commentaires désobligeants. En juin 1886, il empêcha le chef syndical Alfred F. Jury* de prendre la parole devant le Political Science Club parce qu’il détestait ce « communiste » et cet « infidèle » et craignait qu’en offrant une tribune à ce personnage controversé l’université ne s’attire des critiques, très probablement de la part des méthodistes. Le risque que des hommes politiques profitent d’une occasion quelconque pour se mêler des affaires de l’université le tourmentait constamment, et dans une bonne partie de ce qui subsiste de ses lettres officielles à Ross il défend les longues vacances d’été des professeurs et s’étend sur des questions comme les effets néfastes des nominations politiques.

Les dernières années de rectorat de Wilson ne se déroulèrent pas sans histoires. Dans la soirée du 14 février 1890, le feu ravagea la moitié est du University College, ne laissant que les murs et détruisant toutes les notes de cours de Wilson et la bibliothèque. Non seulement il veilla à la restauration et à la reconstruction de l’immeuble mais, hanté par la crainte de devenir complètement aveugle (il souffrait de cataracte), il recommença la rédaction de ses notes. Pendant ses années à l’administration de l’université, il fit de fréquentes visites à Édimbourg, rédigea un chaleureux hommage posthume à l’éditeur William Nelson, qui l’avait aidé à l’époque où il essayait de vivre de sa plume, et se tint au courant des activités de la Society of Antiquaries of Scotland. En outre, il suivit de près les progrès de l’ethnologie et de la préhistoire des Indiens de l’Amérique du Nord. En général absent de l’université de la mi-juillet à la mi-septembre, il passa de nombreux étés en compagnie de sa fille Jane Sybil, dans les montagnes Blanches du New Hampshire, à faire des croquis et des aquarelles. À sa mort, il laissa à celle-ci une succession estimée à plus de 76 000 $, dont plus de la moitié était constituée d’actions bancaires et de débentures. Comme il le lui avait demandé, Jane détruisit tous les papiers de son père, à l’exception d’un journal.

Outre la remarquable diversité de ses passions intellectuelles, le trait le plus frappant du tempérament de Wilson était un penchant romantique, poétique, pour les ruines, la variété des cultures et les éléments mystérieux, inconnaissables, de la vie. Élevé dans la foi baptiste, il devint évangélique anglican ; à Toronto, il soutenait la Church of England Evangelical Association, qui faisait campagne contre le ritualisme, et en 1877 il compta parmi les fondateurs de la Protestant Episcopal Divinity School, qui deviendrait plus tard le Wycliffe College. Membre de la Young Men’s Christian Association de Toronto, il en fut président de 1865 à 1870 et collabora à l’établissement d’un refuge pour gamins des rues, le Newsboy’s Lodging and Industrial Home, pour lequel il recueillait des fonds en donnant des conférences.

Il y avait un élément combatif dans la personnalité de Wilson. Son biographe, Hugh Hornby Langton*, qui le connut bien dans ses dernières années, estimait qu’il était de « tempérament irascible » mais avait appris à se maîtriser en public. Son journal et ses nombreuses lettres à son ami sir John William Dawson, directeur de la McGill University, démontrent qu’il supportait mal les imbéciles, surtout s’ils appartenaient au clergé ou au milieu politique. Dans le secret de son journal, il faisait généralement allusion à ses adversaires politiques à l’université en employant les termes « Moloch » ou « le serpent » et montrait un mépris profond pour le milieu politique en général. Cela explique en partie pourquoi il refusa d’abord le titre de simple chevalier que le gouvernement de sir John Alexander Macdonald lui décerna en juin 1888 (il finit cependant par l’accepter) : étant donné que les hommes politiques recevaient des titres de chevalerie plus prestigieux, il considérait sa distinction comme une insulte à tous les hommes de lettres et de science. Mais eux aussi furent la cible de ses jugements acerbes. Quand on lui demanda de proposer au marquis de Lorne [Campbell*] des nominations à la Société royale du Canada (dont il devint membre fondateur en 1882 et président en 1885), il dit à Dawson qu’à son avis toute l’affaire était prématurée. Même s’il admettait que les sections scientifiques de la société pouvaient accomplir des travaux méritoires, celle de littérature anglaise et d’histoire lui semblait ridicule. Dans les années 1850, il avait écrit des critiques encourageantes sur la poésie canadienne mais, 30 ans plus tard, il estimait qu’à l’exception de Goldwin Smith* tous les candidats possibles parmi les hommes de lettres étaient médiocres. « Quant à cette Académie canadienne, lança-t-il un jour d’un ton furieux, baptisez-la A.S.S. [âne, idiot] ou noble ordre des nullités. »

Au fil du temps, la réputation de cet autodidacte éclectique a connu d’étranges fluctuations. En Grande-Bretagne, sir Daniel Wilson a été renommé comme homme de science et de lettres et comme pionnier radical de la préhistoire écossaise. Au Canada par contre, on s’est surtout souvenu de l’administrateur d’université qui s’était battu contre la mainmise confessionnelle et l’ingérence politique, et l’on n’a parlé qu’incidemment de ses travaux érudits d’histoire, d’anthropologie et d’ethnologie. Principalement à cause de la biographie de Langton, Wilson est devenu surtout un personnage universitaire (il faut dire que ce grand vieillard droit et sec, avec sa luxuriante barbe blanche, ne passait pas inaperçu). Depuis 1960, tant les historiens qui s’intéressent à l’influence de Darwin au Canada que les anthropologues désireux de connaître les débuts de leur discipline au pays examinent de beaucoup plus près ses écrits scientifiques, que l’on ne peut plus considérer comme les bavardages d’un dilettante.

En plus des œuvres citées dans le texte, sir Daniel Wilson est l’auteur de : Spring wild flowers (Londres, 1875) ; Coeducation : a letter to the Hon. G. W. Ross, M.P.P., minister of education (Toronto, 1884) ; William Nelson : a memoir (Édimbourg, 1889) ; et The right hand : left-handedness (Londres et New York, 1891). D’autres écrits sont énumérés dans B. E. McCardle, « The life and anthropological works of Daniel Wilson (1816–1892) » (thèse de m.a., Univ. of Toronto, 1980), 173–191.

Un portrait à l’huile de Wilson, exécuté par sir George Reid se trouve à la National Gallery of Scotland (Édimbourg), et est reproduit dans H. H. Langton, Sir Daniel Wilson : a memoir (Toronto, 1929).

AO, RG 2, D-7, 14 ; RG 22, sér. 155.— McGill Univ. Arch., MG 1022.— MTRL, Sir Daniel Wilson scrapbooks.— UTA, B65-0014/003–004.— Doc. hist. of education in U.C. (Hodgins), 15.— The university question : the statements of John Langton, esq., M.A., vice-chancellor of the University of Toronto, and Professor Daniel Wilson, LL.D., of University College ; with notes and extracts from the committee of the Législative Assembly on the university (Toronto, 1860).— J. A. Wilson, Memoir of George Wilson, Regius professor of technology in the University of Edinburgh and director of the Industrial Museum of Scotland, by his sister (nouv. éd. condensée, Londres et Cambridge, Angl., 1866).— Marinell Ash, « A fine, genial, hearty band » : David Laing, Daniel Wilson and Scottish archaeology », The Scottish antiquarian tradition : essays to mark the bicentenary of the Society of Antiquaries of Scotland and its museum, 1780–1980, A. S. Bell, édit. (Edimbourg, 1982), 86–113.— I. G. Avrith, « Science at the margins : the British Association and the foundations of Canadian anthropology, 1884–1910 » (thèse de ph.d., Univ. of Pa., Philadelphie, 1986).— W. M. E. Cooke, Collection d’œuvres canadiennes de W. H. Coverdale : peintures, aquarelles et dessins (collection du Manoir Richelieu) (Ottawa, 1983).— Annemarie De Waal Malefijt, Images of man : a history of anthropological thought (New York, 1974).— A. B. McKillop, A disciplined intelligence : critical inquiry and Canadian thought in the Victorian era (Montréal, 1979).— W. R. Stanton, The leopard’s spots : scientific attitudes toward race in America, 1815–59 (Chicago, [1960]).— G. W. Stocking, Victorian anthropology (New York et Londres, 1987).— W. S. Wallace, A history of the University of Toronto, 1827–1927 (Toronto, 1927).— Douglas Cole, « The origins of Canadian anthropology, 1850–1910 », Rev. d’études canadiennes, 8 (1973), n° 1 : 33–45.— A. B. McKillop, « The research ideal and the University of Toronto, 1870–1906 », SRC Mémoires, 4e sér., 20 (1982), sect. ii : 253–274.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Carl Berger, « WILSON, sir DANIEL », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 27 févr. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/wilson_daniel_12F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/wilson_daniel_12F.html |

| Auteur de l'article: | Carl Berger |

| Titre de l'article: | WILSON, sir DANIEL |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1990 |

| Année de la révision: | 1990 |

| Date de consultation: | 27 févr. 2026 |