Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

MURRAY, JAMES, officier et administrateur colonial, né le 21 janvier 1721/1722 à Ballencrieff (Lothian, Écosse), propriété de la famille Murray, cinquième fils et quatorzième enfant d’Alexander Murray, 4e baron Elibank, et d’Elizabeth Stirling ; il épousa le 17 décembre 1748 Cordelia Collier, décédée le 26 juin 1779, et, en secondes noces, le 14 mars 1780, à Minorque, Anne Witham (Whitham), décédée le 2 août 1784 (quatre des six enfants de ce mariage parvinrent à l’âge adulte) ; décédé le 18 juin 1794 à Beauport House, près de Battle, dans le Sussex, en Angleterre.

Le 6 décembre 1736, frais émoulu de l’école de William Dyce, à Selkirk, James Murray s’enrôla à titre de cadet dans le régiment de Colyear, qui faisait partie de la brigade écossaise au sein de l’armée hollandaise, alors stationnée à Ypres (Belgique). En février 1739/1740, il se joignit à l’armée britannique comme lieutenant en second du 4e Marines (Wynyard’s), mais en novembre 1741 il fut muté, avec le grade de capitaine, au 15e d’infanterie, au sein duquel il devait rester jusqu’en 1759. En janvier 1749/1750, il acheta le grade de major et, l’année suivante, celui de lieutenant-colonel de son régiment. À partir d’octobre 1759, il commanda, avec le grade de colonel, le 2e bataillon des Royal Americans (60e d’infanterie), et, en juillet 1762, il fut promu major général. Nommé gouverneur de la garnison de Québec le 12 octobre 1759, il devint gouverneur du district de Québec le 27 octobre 1760 et gouverneur de toute la province le 21 novembre 1763.

Au cours de ses années dans la carrière des armes, Murray se retrouva souvent en campagne. De novembre 1740 à décembre 1742, il séjourna aux Antilles, où il participa à l’attaque contre Cartagena (Colombie) et aux opérations de Cuba ; de juillet à octobre 1745, il combattit en Flandre et reçut de sérieuses blessures lors de la défense d’Ostende (Belgique), et, en septembre 1746, il participa à l’expédition contre Lorient. Pendant la guerre de Sept Ans, il prit part, en septembre 1757, avec le 15e à l’offensive contre Rochefort, en France, et de 1758 à 1760 il servit en Amérique du Nord. Il combattit sous les ordres de Wolfe* au siège de Louisbourg, île Royale (île du Cap-Breton), en 1758, et l’année suivante, au siège de Québec, il commanda, sur les plaines d’Abraham, l’aile gauche de l’armée en formation de combat. En charge de Québec pendant l’hiver de 1759–1760, il dut se replier à l’intérieur des fortifications après la bataille de Sainte-Foy, le 28 avril 1760 ; toutefois, il s’arrangea pour tenir la ville jusqu’à l’arrivée d’une escadre britannique en mai [V. Robert Swanton*]. Le mois suivant, il entreprit de remonter le Saint-Laurent pour rallier William Haviland et Amherst et forcer Montréal à capituler en septembre.

En sa qualité de commandant militaire, Murray a été critiqué : « emporté et impétueux, enclin à sous-estimer la puissance offensive de ses adversaires » ; il a aussi été acclamé : « homme du plus ardent et intrépide courage, passionnément désireux de gloire ». Wolfe le tenait en haute estime, louant son « ardeur illimitée » et ses « grands services » pendant la campagne de Louisbourg, et le choisissant personnellement comme le cadet des généraux de brigade lors du siège de Québec. Selon Murray, toutefois, ce dernier siège ne remporta pas un franc succès. Bien qu’il se joignît à Robert Monckton et à George Townshend*, les autres généraux de brigade, pour demander d’une façon pressante l’établissement d’un corps d’armée à l’ouest de la ville, il ne recommanda pas, ainsi qu’il l’affirma par la suite, « l’endroit exact » où Wolfe débarqua. S’il soutint qu’une « autorité supérieure » fit échouer sa poursuite engagée contre le flanc droit français, on n’a trouvé aucune preuve pour corroborer cette affirmation par laquelle Murray rejette la responsabilité d’une coûteuse erreur tactique. Au demeurant, Murray fut mécontent à la fois du rapport que l’on fit de sa conduite et du mérite qu’on lui accorda pour cette victoire.

Sa défense de Québec donna lieu à plus de débats encore. Manquant de fonds suffisants, mal approvisionné en combustible et en vivres frais, disposant d’une garnison d’environ 6 000 hommes prêts au combat, mais que la maladie avait réduite à moins de 4 000 au cours de l’hiver, quand il dut faire face à la fin d’avril à une armée presque deux fois plus nombreuse que la sienne, il décida, à sa manière caractéristique, de passer à l’attaque. La bataille qui s’ensuivit a généralement été considérée comme une défaite pour les Britanniques, bien que cette fois encore Murray défendît non seulement sa conduite mais sa décision même de livrer bataille. Quoi qu’il en soit, et d’un point de vue stratégique, les jugements portés varient beaucoup. Notamment, on a affirmé que les pertes subies par Murray eussent pu inciter Lévis à attaquer la ville si la flotte britannique n’était point arrivée à temps. On a également acquis la conviction que l’officier français n’aurait pas couru le risque d’attaquer à moins que la flotte française ne fût arrivée la première. Enfin, on a aussi soutenu que Lévis étant trop affaibli pour pouvoir empêcher l’avance de Murray, la bataille de Sainte-Foy joua ainsi un rôle déterminant dans la conquête du Canada.

Ensuite de la capitulation de Montréal, le 8 septembre 1760, on soumit le Canada à un régime militaire. On divisa la colonie en trois districts – Québec, Trois-Rivières et Montréal – indépendants l’un de l’autre administrativement, placés respectivement sous les ordres de Murray, de Ralph Burton* et de Thomas Gage, chacun de ces officiers étant personnellement responsable à Amherst, commandant en chef à New York. Lors du rétablissement du gouvernement civil, proclamé en Grande-Bretagne le 7 novembre 1763 et mis en vigueur au Canada le 10 août 1764, on réunit les trois districts pour former la province de Québec. On prit des dispositions pour que Murray, comme gouverneur, reçût l’assistance de deux lieutenants-gouverneurs, mais ces deux derniers postes furent supprimés après que Gage et Burton les eurent refusé.

Toutefois, Murray ne jouissait pas d’une autorité complète. La proclamation qui le nommait gouverneur sépara les juridictions civile et militaire. Plus tard en 1764, on confia le commandement de toutes les troupes de la province à Burton, qui, à titre de général de brigade du département du Nord relevait uniquement du commandant en chef d’alors, Gage. Le conflit fut-il causé par la jalousie de Burton, née de la nomination de Murray comme gouverneur, ou par celle de Murray devant l’indépendance à son égard de Burton, comme général de brigade, ou simplement par l’impossibilité de séparer, en pratique, les deux fonctions ? II reste que des frictions de plus en plus fréquentes se produisirent entre les deux anciens amis, contribuant au rappel de l’un et l’autre en 1766. Murray avait certainement raison de soutenir que dans la province de Québec, qui n’était pas seulement un pays conquis, mais une colonie où le gouverneur avait toujours été le chef militaire, l’autorité ne pouvait être partagée, et les autorités britanniques adoptèrent ce point de vue quand, en 1766, ils accordèrent à Guy Carleton*, successeur de Murray, le double commandement.

Le manque de conseillers compétents et dignes de confiance constituait un autre obstacle pour Murray. Bien servi par son secrétaire civil, Hector Theophilus Cramahé, qu’il avait nommé membre du Conseil de Québec en 1764 avant de l’envoyer à Londres pour l’ y représenter, Murray devait s’en remettre principalement à des officiers de l’armée active – en particulier Paulus Æmilius Irving et Samuel Johannes Holland*, qui devinrent conseillers – et à d’anciens militaires comme Adam Mabane (aussi conseiller), John Fraser et John Nairne*. Il en vint aussi à faire confiance à quelques commerçants, en particulier Thomas Ainslie*, Hugh Finlay*, Thomas Dunn*, James Goldfrap et Benjamin Price*,— les trois derniers étant aussi membres du conseil. Cependant, le « patronage », système en vertu duquel plusieurs postes coloniaux étaient dispensés en Angleterre, lui mit sur les bras un certain nombre de fonctionnaires peu faciles, dont le juge en chef William Gregory et le procureur général George Suckling prirent la tête. Si, apparemment, il changea d’idée au sujet de ce dernier, Murray commença par les considérer tous deux comme de « bien petits avocats », qui non seulement ignoraient « entièrement la langue des habitants », et « le monde », mais étaient « plus prêts à soulever et à susciter des difficultés qu’à les résoudre ». Et ils ne constituaient point des exceptions : Murray dut se chamailler avec le coroner Williams Conyngham, qu’il qualifia de « plus infâme coquin qui ait jamais existé » ; il existait un assortiment de détenteurs de brevets britanniques, dont certains ne pouvaient pas « lire un mot de français », et tant de juges de paix ineptes que cette fonction tomba dans le ridicule et que Carleton dut la réhabiliter. En outre, il devait affronter plusieurs officiers indisciplinés, tels ce Gabriel Christie, quartier-maître général adjoint au département du Nord, et cet Arthur Brown, commandant le 28e d’infanterie, de même qu’un tas de trafiquants mécontents, qui suivaient les George Allsopp*, William Grant* (1744–1805), Edward Harrison, Eleazar Levy, James Johnston et les frères Alexander et William Mackenzie.

Et comme si cela ne suffisait pas déjà, le département du Sud, le Board of Trade, le ministère de la Guerre et la Trésorerie, tous mêlés aux affaires coloniales, agissaient à l’occasion sans se consulter, et éludaient parfois les problèmes, faute de détenir une autorité bien définie. De surcroît, Murray obtint la confiance de seulement deux des quatre ministères qui dirigèrent le pays pendant son séjour à Québec : ceux du duc de Newcastle et du comte de Bute, dont les mandats durèrent de juin 1757 à avril 1763. Il perdit cet appui avec l’arrivée au pouvoir des Whigs : dès lors, Murray semble avoir souffert d’une certaine discrimination par suite de ses liens avec les « amis du roi ». Sous les ministères de George Grenville et de lord Rockingham, il dut rendre compte de son administration à des hommes politiques tels que lord Halifax, lord Shelburne et lord Dartmouth, qui, au mieux, ne lui étaient pas sympathiques. Si le duc d’Argyll, lord Egremont, lord Mansfield, lord North, lord George Sackville, Charles Jenkinson, William Pitt et Charles Townshend l’appuyèrent fidèlement, une liste de ses détracteurs, notamment le duc de Bedford, lord Albemarle, lord Camden, lord Northington, Isaac Barré, Welbore Ellis, Horace Walpole et John Wilkes, démontre que la situation politique ne lui était pas favorable.

La sécurité constitua la préoccupation fondamentale de Murray pendant tout le Régime militaire, de 1760 à 1763, car la possibilité d’un retour des Français ou d’une révolte des Canadiens ne pouvait être écartée. Déterminé à « ne laisser échapper aucune occasion de maintenir la crainte de nos armes », il donna en novembre 1759 l’avertissement que des représailles suivraient toute aide accordée à l’ennemi. Il sanctionna aussi les châtiments exigés à Pointe-Lévy (Lauzon), à Sorel et à Lorette en 1759 et en 1760. En juillet 1765 encore, il conseillait d’expulser les Acadiens de Bonaventure et de stationner des troupes à Gaspé et à la baie des Chaleurs. En revanche, il entendait les plaintes contre ses troupes, punissait quiconque, dans l’armée, exploitait les habitants, pressait Amherst de limiter les équipages des navires entrant à Québec et encourageait tant les marchands que les militaires à secourir les indigents. Murray révéla bien avant la chute de Montréal la stratégie qui motivait son attitude à la fois dure et humanitaire : les Canadiens, selon ses prévisions, « se laisseront difficilement persuader, désormais, de prendre les armes contre une nation qu’ils admireront, et qui sera toujours [en mesure] de semer l’incendie ou la destruction ». À vrai dire, il espéra bientôt plus que cela : « entretenir d’étroites relations avec tous ceux qui, à partir de maintenant, pourraient nous être utiles advenant une autre guerre ».

Mais de toute évidence on ne pourrait maîtriser les nouveaux sujets, encore moins les gagner aux nouveaux maîtres, si on méprisait leurs usages traditionnels ou leurs anciens fonctionnaires. Les articles de la capitulation n’avaient pas garanti la conservation des lois, coutumes et institutions françaises. Néanmoins, et à cause de cette lacune justement, Murray forma son conseil de district sur le modèle de l’ancien Conseil supérieur, permit l’usage des lois françaises dans des causes non introduites devant ce conseil, donna aux capitaines de milice de nouvelles commissions et nomma plusieurs Canadiens (comme Jacques de Lafontaine* de Belcour, qu’il fit procureur général et commissaire pour la rive sud) à des postes administratifs. On doit admettre, cependant, que ces mesures ne furent point uniques et qu’elles ne réussirent pas complètement non plus : Murray avaient pris ces dispositions conformément aux directives d’Amherst à tous les gouverneurs, et on adopta de semblables mesures à Trois-Rivières et à Montréal, mais des plaintes relatives à des emprisonnements injustifiés et à la ruine d’affaires familiales – souvent attribués à l’ignorance des usages français comme aussi de la langue française – furent adressées dans le district de Québec.

L’Église devint un autre sujet de préoccupation pendant le Régime militaire. Les articles de la capitulation signée à Québec garantissaient « le libre Exercice de la Religion Romaine », cependant que des clauses précises, ajoutées à Montréal, donnaient des assurances touchant le chapitre, les prêtres, les curés, les missionnaires et les communautés de femmes – mais non point les jésuites, récollets et sulpiciens. L’expérience de Murray, pendant la guerre, ne l’avait nullement prédisposé en faveur du clergé. Il voyait en lui « la source de toutes les calamités qui ont fondu sur les pauvres Canadiens », et il doutait que l’on pût tellement se fier aux serments d’allégeance quand « on peut si facilement tranquilliser sa conscience par l’absolution d’un prêtre ». Aussi intervint-il dans la nomination des curés, qu’il était déterminé à garder « dans un état de nécessaire sujétion », mit-il en garde les autorités de Londres contre les prêtres expatriés tels que l’abbé Le Loutre et le chanoine Joseph-Marie La Corne de Chaptes, et leur fit-il savoir sa profonde défiance à l’endroit des ordres religieux, des jésuites en particulier.

Mais, graduellement, son attitude changea. Commençant par promettre sa protection à tous les curés et desservants qui n’agiraient point en fauteurs de troubles, Murray en vint à s’en remettre à eux pour le maintien de l’ordre dans les paroisses. En retour, il les aida : le « prêtre charitable » Jean-Baptiste-Laurent Morisseaux se vit accorder le bénéfice du poste de Saint-Augustin, au Labrador ; les curés de Saint-Laurent, île d’Orléans, et de Sainte-Foy reçurent des subventions pour des restaurations ; Jean-Olivier Briand, vicaire général à Québec, toucha une gratification de £480 pour « son bon comportement ». De même, la gratitude de Murray envers les religieuses, pour les soins qu’elles avaient dispensés sans acception de nationalité pendant les hostilités, l’incita à les approvisionner en combustible et denrées diverses, à rémunérer leurs services et à appuyer la requête de l’Hôpital Général qui réclamait « une forte somme » due par le roi de France, et la demande visant l’abolition des dettes contractées envers le gouvernement français par l’Hôtel-Dieu et le monastère des ursulines de Québec [V. Marie-Louise Curot ; Marie-Anne Migeon de Branssat]. Les jésuites eux-mêmes finirent par avoir droit à une certaine considération : rejetant une requête visant à faire saisir leurs effets, Murray alla aussi loin que de recommander qu’on leur payât une pension advenant leur renvoi.

Il aida aussi à régler le problème de la succession épiscopale. La mort de Mgr de Pontbriand [Dubreil*], en juin 1760, posait le problème concernant la manière de faire ordonner des prêtres sans aller à l’encontre des lois britanniques, lesquelles, comme lord Egremont, secrétaire d’État pour le département du Sud, l’énonça, « prohibent absolument toute hiérarchie papiste dans quelque dominion que ce soit qui appartient à la couronne ». Opposé à la présence d’un évêque à Québec, Murray se disait néanmoins prêt à accepter un « surintendant de la religion romaine », élu par le chapitre de Québec et, après l’obtention de l’approbation du gouvernement britannique, consacré par le pape. Il désapprouva, cependant, le premier choix du chapitre, Étienne Montgolfier, vicaire général à Montréal et supérieur des sulpiciens, et Briand dut en grande partie à l’influence de Murray son élection en remplacement de Montgolfier, en 1764. Avec la consécration de Briand, en mars 1766, la permanence du sacerdoce, et partant de l’Église, était assurée dans la province.

Ainsi qu’il le reconnut dès juillet 1763, l’attitude de Murray changea à cause de cette qualité qu’avait Briand d’agir, « dans les circonstances présentes, avec une candeur, une modération et une délicatesse qui méritaient la plus haute approbation » ; et il ajoutait : « à quoi je ne m’attendais guère, à la vérité, de la part d’un membre de sa profession ». Bien averti de la nécessité de se concilier les autorités britanniques et ayant une conscience aiguë des préjugés du gouverneur, Briand prit grand soin d’obtenir qu’il approuvât les nominations des curés, de publier de nombreux mandements et lettres circulaires que le gouverneur lui demandait de rédiger, et, en général, d’accepter le type même d’interventions gouvernementales qu’avait connues l’Église pendant le dernier siècle du Régime français. Il en résulta une sorte de concordat : en retour de la tolérance, d’un certain appui et – particulièrement important pour la formation de la société canadienne – de la permission de continuer à jouer son rôle dans le domaine de l’éducation, l’Église conseilla non point une simple soumission à l’État mais la collaboration. Cette collaboration reçut sa récompense dans l’Acte de Québec de 1774, qui confirmait les prétentions du clergé relativement aux droits qu’il touchait traditionnellement, et ensuite dans l’Acte constitutionnel de 1791, qui établissait effectivement l’Église catholique dans le Bas-Canada.

L’économie s’avéra la dernière grande préoccupation pendant le Régime militaire. Les moyens de production et les agences Importatrices étant les uns et les autres paralysés, au point qu’il était impossible d’obtenir les ravitaillements nécessaires, Murray dut servir la population à même les magasins de l’armée. Problème plus grave, le déséquilibre entre les biens disponibles et la demande, pendant les dernières années du Régime français, avait provoqué un manque chronique de numéraire et induit par voie de conséquence les autorités à émettre pour plus d’un million de livres de monnaie de papier. La décision du gouvernement français, en 1760, de suspendre le remboursement de ces valeurs menaçait non seulement d’anéantir les épargnes et le capital de plusieurs Canadiens, mais aussi de priver Québec de ses principaux moyens d’échanges. Et, entre-temps, des spéculateurs accaparaient les biens pour faire monter les prix. Murray devait donc, pour faire face aux problèmes économiques immédiats, trouver une solution à la crise du numéraire et à l’inflation qui sévissait déjà.

Le premier problème soulevait deux questions : que faire au sujet de la monnaie de papier française et comment obtenir plus de numéraire ? Jugeant qu’il ne pouvait ni rendre obligatoire l’usage exclusif du numéraire ni persuader le gouvernement de Londres d’y substituer un équivalent britannique, Murray dut se contenter d’enregistrer la monnaie de papier en circulation. Il tenta aussi d’empêcher la spéculation sur ces effets négociables en en déconseillant la vente, du moins aussi longtemps que les rumeurs relatives à leur rachat possible ne seraient point confirmées. Mais il eut beau affirmer qu’il en résultait un accroissement de la valeur marchande, dont profitaient les Canadiens au prix de la désaffection des marchands britanniques à Québec, la spéculation alla bon train pendant la période du gouvernement civil. En outre, quand, en 1764, les autorités françaises décidèrent de rembourser leur dette sous forme d’obligations plutôt qu’en numéraire, et qu’ensuite, en 1771, elles renièrent globalement tous ces engagements, ceux qui avaient suivi le conseil de Murray furent bien attrapés. On a prétendu que leurs pertes, reliées à une série de faillites de 1764 à 1771, défavorisèrent les Canadiens, mis en difficulté, dans la lutte pour la prédominance commerciale.

Pour obtenir du numéraire, chacun des gouverneurs eut recours au palliatif traditionnel : la surévaluation des monnaies étrangères. Alors que Murray retenait l’étalon de cinq shillings de Halifax comme le taux de change le plus convenable à Québec pour évaluer la piastre espagnole, Gage et Burton préférèrent le taux de huit shillings, en usage à New York, colonie avec laquelle leurs districts entretenaient d’étroits rapports commerciaux. Cette différence encouragea naturellement la spéculation ; une fois chargé de l’administration de toute la province, Murray décida de faire un compromis en adoptant l’étalon de six shillings de la Nouvelle-Angleterre, lequel présentait, pour les Canadiens, l’avantage de donner au shilling une valeur équivalente à la livre française. Mais, en pratique, les trois taux de change figurèrent dans les comptes des hommes d’affaires jusqu’en 1777, année où Carleton retourna au premier choix de Murray, l’étalon de Halifax.

Le grand espoir était, cependant, d’augmenter les exportations et, bien que le soulèvement de Pondiac* empêchât la reprise de la traite des fourrures, les ressources du bassin du Saint-Laurent semblaient propres à ce dessein. Faisant rapport, en 1760, sur les quantités de poisson, de phoques, de baleines, de chanvre, de lin, de brai, de goudron à calfater et de potasse qu’il recelait, et notant que la région contenait « assez de fer pour fournir toute l’Europe », Murray prédisait qu’en peu d’années le Canada exporterait des denrées alimentaires. En particulier, il entreprit de populariser la pomme de terre, qui fut bientôt produite sur une base commerciale dans l’île d’Orléans, et il encouragea la culture du blé, pour lequel il espérait trouver des débouchés en Grande-Bretagne. La plupart de ses prévisions ne se fondaient, toutefois, que sur un développement futur, et le manque de capitaux, les coûts élevés de transport, la rareté de la main-d’œuvre, les techniques périmées, tout cela, combiné, retarda jusqu’aux années 1770 l’expansion de l’économie. Murray ne vit jamais s’établir la balance du commerce qui eût été le remède aux problèmes de numéraire que connaissait la province de Québec.

En revanche, le problème de l’inflation fut traité avec assez de succès. Constatant qu’une des grandes causes en était les pratiques d’accaparement et les ententes visant à constituer des monopoles, héritage de la Grande Société de Joseph-Michel Cadet, Murray imposa un système de contrôle des prix que vint renforcer une réglementation des ventes : on ordonna aux juges de paix de fixer les prix en fonction des biens disponibles, les boulangers et les bouchers durent obtenir un permis pour la vente de leurs produits, et on surveilla les importateurs. On peut difficilement dire avec précision les effets de semblables mesures sur les intermédiaires, grands coupables dans le domaine de l’accaparement, mais la déflation a dû, à tout le moins, être hâtée. En tout cas, les prix tombèrent après 1760 – dans une proportion aussi élevée que 50 à 80 p. cent au cours des six années suivantes – et peut-être faut-il reconnaître à Murray une partie du mérite de cette réalisation.

Il conserva aussi quelques-unes des mesures auxquelles recouraient les Français pour accroître les revenus : parmi elles, des droits sur l’aliénation des seigneuries (droit de quint), une taxe sur les maisons de la ville de Québec (à laquelle il substitua, comme étant plus équitable, une taxe sur les chevaux dans les paroisses), les profits de l’affermage des postes de traite connus sous le nom de « postes du roi », et des droits de douane, de loin la source la plus lucrative, comme la plus contestée, de revenus. En arrivant à la conclusion que beaucoup de tarifs appliqués du temps des Français avaient été peu équitables et que celui qui frappait les textiles était inacceptable dans une colonie britannique, Murray, en 1761, les ramena tous à un seul impôt sur les spiritueux, dont « les Canadiens font une incroyable consommation ». Cette taxe rapporta £8 725 8 shillings 1 penny en un peu plus de quatre ans. Pourtant l’opposition des marchands britanniques de Québec causa éventuellement son abandon, et Murray dut, par la suite, se débrouiller au moyen de lettres de change tirées sur Londres. Cependant, les autorités de Londres, non seulement admirent la légalité de cet impôt, mais elles approuvèrent l’objectif général de Murray d’amener la province de Québec à contribuer aux coûts de son administration, quand elles lui reprochèrent plus tard de n’avoir pas remis en vigueur, de la même façon, quelques-uns des autres droits perçus en Nouvelle-France.

Le 10 février 1763, par le traité de Paris, la France céda officiellement le Canada à la Grande-Bretagne. À en juger par la proclamation subséquente du 7 octobre, on manifesta, au départ, l’intention d’angliciser la nouvelle colonie : des offres de terres selon un système de redevances allaient favoriser le peuplement britannique, pendant que l’application des lois civiles et criminelles anglaises et le recours à des dispositions visant la création d’une chambre d’Assemblée allaient imposer les usages britanniques. La commission de Murray comme gouverneur et les instructions qui l’accompagnaient faisaient état de cette politique : « Aussitôt que la situation et les circonstances » le permettraient, il devait convoquer une assemblée, élue à « la majorité des propriétaires fonciers ». Il devait aussi nommer un conseil, formé de quatre membres ex officio et de huit personnes choisies par eux « parmi les habitants les plus influents ou les propriétaires de notre dite province ». Pendant que l’on préparerait les lois « de l’avis et du consentement » de l’Assemblée et du conseil, des règles et règlements seraient publiés « sur l’avis » de ce conseil. Et on établirait des cours de justice, toujours avec le consentement et sur l’avis du conseil, mais le gouverneur seul pût nommer les juges et les officiers de justice.

Il subsistait certains doutes, toutefois, sur les implications de la situation de l’Église. L’article 4 du traité de Paris accordait aux catholiques de la province de Québec la liberté de religion « en tant que le permettent les lois de la Grande Bretagne ». Mais ces lois, comprenant le Corporation Act de 1661 et les test acts de 1673 et de 1678, excluaient les catholiques de toutes fonctions s’exerçant sous l’autorité de la couronne, les écartaient des tribunaux, les privaient du droit de vote et les bannissaient des deux chambres du parlement. Cela signifiait-il que les Canadiens se verraient interdire les emplois civils, la participation à l’administration de la justice, et le droit de voter ou de siéger à la chambre d’Assemblée projetée ? S’il devait en être ainsi, le gouvernement de Québec constituerait une oligarchie non seulement religieuse, mais raciale, en étant doté d’une législature au sein de laquelle une poignée de protestants britanniques – évalués par Murray, en octobre 1764, à au plus 200 propriétaires dans l’ensemble de la province – légiféreraient pour une population de quelque 70 000 catholiques canadiens.

Une fois de plus, Murray tenta un compromis. Dans son ordonnance du 17 septembre 1764, il créa deux districts, Québec et Montréal ; il annexa Trois-Rivières au district de Montréal, en attendant qu’il y eût assez de protestants pour qu’elle pût fournir ses propres officiers de justice. Il établit ensuite un système judiciaire à trois instances : au sommet, la Cour du banc du roi, avec droit d’appel en certains cas au gouverneur en conseil et de là au roi en conseil ; puis, à un degré inférieur, la Cour des plaids communs, avec droit d’appel en certains cas à la Cour du banc du roi ; tout au bas de la pyramide, les cours des juges de paix, des jugements desquelles on pouvait, dans des cas déterminés, appeler à la Cour du banc du roi. Seules les lois anglaises s’appliquaient à la Cour du banc du roi, comme du reste à celles des juges de paix. Seuls les hommes de loi étaient admis à la Cour du banc du roi et seuls des protestants pouvaient devenir juges de paix. Toutefois, devant la Cour des plaids communs-que Murray avait conçue « pour plaire aux Canadiens et pour les empêcher d’être la proie de nos honnêtes avocats » – les causes étaient réglées « conformément à l’équity, en tenant compte cependant des lois d’Angleterre ». Les lois et coutumes françaises y étaient « autorisées et admises » (pourvu que la cause en litige opposât des Canadiens et fût antérieure au 1er octobre 1764). Les avocats en droit civil étaient autorisés à y exercer leur profession, et l’une ou l’autre partie pouvait exiger un jugement par jury, les Canadiens étant habilités à servir comme jurés. En outre, trois hommes connus pour leur sympathie envers les Canadiens – Adam Mabane, François Mounier* et John Fraser – furent choisis pour être juges de la Cour des plaids communs. On créa un tribunal des successions et testaments pour faciliter les affaires testamentaires ; on y reconnaissait les concessions et droits d’héritage en vigueur avant le traité de Paris, de façon à mettre le « peuple en tranquille possession de ses biens », et l’on donna à la loi anglaise du droit d’aînesse un pendant en sanctionnant la coutume française du copartage, lequel, comme le soutint aussi Murray, « contribu[ait] à mieux cultiver et à mieux peupler le pays ».

Si elles purent aider à amadouer les Canadiens, ces concessions eurent un effet opposé sur beaucoup de Britanniques. À chaque brèche dans le rempart de leurs privilèges, leur inquiétude augmentait, et dès qu’il devint évident que Murray n’avait pas l’intention de convoquer une assemblée, leurs plaintes, spécifiques et sporadiques, donnèrent lieu à une campagne personnelle et sans pardon contre le gouverneur. Se donnant un agent permanent à Londres, Fowler Walker, et enrôlant, pour les appuyer, leurs associés, hommes d’affaires londoniens, les marchands britanniques de Québec se lancèrent dans une violente série de représentations, de remontrances et de pétitions.

Chose curieuse, vu ce qui se passait dans les colonies américaines, les autorités de Londres ne semblent avoir été alarmées ni par le refus de Murray de convoquer une assemblée ni par les prétentions du grand jury de 1764 qui, « comme seul corps représentatif de la colonie », réclama le droit d’être consulté avant qu’aucune ordonnance n’acquière force de loi et de voir les comptes publics déposés devant lui au moins une fois par année. On demanda à Murray ses raisons de se montrer récalcitrant, après son retour en Angleterre en 1766. Mais, en autorisant Carleton à continuer d’administrer en collaboration avec le conseil, le gouvernement britannique, implicitement, donna son aval à ce qui était peut-être l’écart le plus significatif par rapport au contenu de la proclamation de 1763 et de la commission de Murray.

Un autre grief des colons britanniques concernait l’aspect social de la politique d’anglicisation. En fonction du double objectif de promouvoir l’immigration britannique et de convertir les Canadiens, Murray avait reçu instructions de lever une carte du pays, de faire de la publicité en vue d’attirer des colons, d’accorder des terres et de prendre les mesures propres à assurer une église et une école protestantes dans chaque district, canton et agglomération. Il fit faire les arpentages et diffuser de la publicité, et il recommanda une baisse des redevances (pour que les terres de la couronne devinssent aussi alléchantes que les terres seigneuriales offertes à bail), et il accorda de grandes étendues de terre à deux colons, John Nairne et Malcolm Fraser*. Il engagea aussi un jésuite apostat, Pierre-Joseph-Antoine Roubaud, pour lui servir d’intermédiaire à Londres et sollicita de la Society for the Propagation of the Gospel des bibles, des livres de prières et des « missionnaires » francophones. Il espérait aussi que la nomination qu’il avait faite du huguenot Mounier tant à la Cour des plaids communs qu’au conseil « en inciterait plusieurs à embrasser notre religion, de façon qu’ils pussent être admissibles à de semblables avantages ».

Mais, comme s’en plaignaient les marchands britanniques, une grande partie de cette activité semblait faite par manière de respect seulement, sinon pour la forme. Croyant de toute évidence qu’il était encore plus important de rassurer les Canadiens qui n’étaient pas « tranquilles à cause de leurs appréhensions concernant l’avenir de leur religion », Murray continua de collaborer avec le clergé catholique, en particulier avec Joseph-François Perrault, vicaire général à Trois-Rivières, et Étienne Marchand, remplaçant de Montgolfier comme vicaire général à Montréal depuis septembre 1764. De même, sa façon de promouvoir le peuplement britannique pouvait difficilement être qualifiée d’enthousiaste. Doutant de la validité des concessions acquises par les Britanniques pendant le Régime militaire, il hésitait à en accorder de nouvelles et, à la fin de 1764, il en était resté aux deux consenties à Nairne et à Fraser. En outre, il autorisa l’arpentage privé de terres seigneuriales et il résulta de ces arpentages privés, selon l’arpenteur général adjoint de la province, John Collins, que beaucoup de ces propriétés foncières furent « étendues à une distance fort considérable au delà de leurs frontières réelles », et une réduction proportionnelle du nombre de terres disponibles pour le peuplement britannique.

Si on critiqua Murray pour n’avoir pas suivi d’assez près les lignes de conduite politiques et sociales énoncées dans la proclamation de 1763, on le fit plus sévèrement encore pour en avoir trop strictement respecté les directives économiques. Une ligne de démarcation qui isolait l’arrière-pays de l’Ouest, dont faisaient partie les Grands Lacs et la vallée de l’Ohio, donna aux Indiens la réserve promise, mais mettait les trafiquants de fourrures de la province de Québec dans une position intenable. Désormais obligés de se procurer des permis et de fournir des cautions avant d’entrer dans ces territoires et ensuite d’y mener leurs affaires de l’intérieur des postes militaires, ils devaient concurrencer les trafiquants du Mississippi, qui, eux, pouvaient y pénétrer et s’y déplacer librement. Murray put se rendre compte de leurs difficultés et recommanda la levée des restrictions, finalement supprimées en 1768. Il fut néanmoins victime de nombreuses calomnies, qui attirent l’attention sur la discorde caractérisant, en général, ses relations avec les marchands.

Effectivement, Murray trouva difficile de s’entendre avec les gens qui s’adonnaient au négoce, lesquels, à leur tour, le considéraient comme incapable de comprendre, et, encore moins, de favoriser leurs intérêts. Les droits d’entrée, le transport maritime, les pêcheries, les postes et les quais étaient des sujets sans cesse renaissants de disputes, et cela ne suffisait pas qu’il répondît qu’en plusieurs occasions il avait été de quelque secours : ainsi, quand il proposa un embargo sur les marchandises françaises, ou qu’il se fit le promoteur de la participation des Britanniques à la pèche aux phoques, ou qu’il appuya certaines des réclamations de Canadiens relatives à des postes où l’on recueillait l’huile de phoque. Selon les marchands, il lui manquait le sens commercial ; et ils convoitaient la chose qu’il leur refusait – le pouvoir politique. Si, malgré tout, certains hommes d’affaires obtinrent des postes administratifs, devenant en particulier membres du conseil, ils furent soigneusement sélectionnés ; ils avaient habituellement acquis des terres et ils restèrent toujours en minorité. Surtout, le gouverneur ne convoquerait pas une assemblée.

On explique ordinairement la conduite de Murray par les préjugés qu’il entretenait contre les marchands britanniques et par sa fascination pour les Canadiens. Il ne fit certainement aucun effort pour dissimuler son mépris pour les premiers : « les plus cruels, ignorants et rapaces fanatiques qui aient jamais existé », ces « oiseaux de passage » étaient « surtout des aventuriers sans éducation, ou de jeunes débutants, ou, s’ils étaient de vieux trafiquants, ils étaient de ceux qui avaient échoué dans d’autres pays ; tous avaient à faire fortune et ne regardaient guère aux moyens pourvu que la fin fût atteinte ». Au contraire, les Canadiens, « tous soldats », étaient « peut-être la race la meilleure et la plus brave de la terre, une race qui avait déjà surmonté complètement l’antipathie naturelle de ses conquérants et si on lui donnait seulement quelques privilèges, que les lois d’Angleterre ne permettent pas aux catholiques dans la métropole, ils pourraient devenir en très peu de temps le plus fidèle et le plus utile groupe d’hommes dans cet Empire d’Amérique ».

Mais, entre-temps, ils devaient être protégés. « Vous savez, Cramahé, écrivait Murray à la fin de 1764, j’aime les Canadiens mais vous ne pouvez concevoir combien je m’inquiète à leur sujet ; de les voir devenir la proie des plus licencieux des hommes, alors que je suis à leur tête, c’est ce que je ne peux endurer plus longtemps. » Ce n’était pas là rhétorique creuse. Quand Gage décida de lever des troupes canadiennes, pendant le soulèvement de Pondiac, Murray prôna qu’on le fît sur une base volontaire plutôt que de recourir à la conscription ; il réussit à réunir les effectifs désirés dans la région de Québec sans user de pressions et il insista pour que les Canadiens qui prendraient les armes se vissent accorder les mêmes conditions que les miliciens de New York. Son opposition au logement des hommes chez les habitants sans que ces derniers reçussent une juste rémunération, son refus de publier des mandats généraux comme moyen de recruter de force des ouvriers, son objection à l’enrôlement des bateliers et sa préférence marquée pour la signature de contrats plutôt que l’organisation de corvées, tout cela illustre encore son « affection infinie » pour cette « race valeureuse et brave » qu’il avait appris à « admirer et à aimer ».

Mais il est possible d’interpréter autrement le comportement de Murray. Il se peut, à vrai dire, que cette interprétation, essentiellement ethnique, ait été non seulement anachronique, mais inspirée par l’obscurantisme. Car, a-t-on dit, la distinction fondamentale, à cette époque, n’était point affaire de races, mais de classes – les « bourgeois » et les « propriétaires fonciers ». Au surplus, et dans une perspective moderne, les premiers – les bourgeois, représentaient l’élément progressif. Alors que le gouvernement britannique tentait d’insérer la province de Québec dans son système mercantiliste, orienté vers le commerce triangulaire de l’Atlantique, les marchands tentaient, eux, de créer un empire commercial à l’intérieur même du continent. L’Amérique du Nord était appelée à se développer non point en s’accrochant aux régions maritimes, mais en s’ouvrant sur l’Ouest. Peu importe à quel point ils aient pu sembler « ignorants, factieux, immoraux », les marchands auraient dû être aidés, parce qu’eux seuls avaient l’esprit d’initiative, l’énergie et l’habileté nécessaires à la réalisation de cette entreprise.

On a aussi fait valoir qu’une aide comme celle-là n’eût pas équivalu simplement à soutenir les Britanniques contre les Canadiens. Indépendamment de qui ils étaient et de la façon dont ils se tirèrent effectivement d’affaires, certains Canadiens participèrent à l’activité commerciale après la Conquête. En fait, cette rupture les libéra des restrictions mercantilistes imposées par les autorités françaises ; non seulement le système colonial britannique était-il plus libéral, mais la révolution industrielle, à ses débuts en Angleterre, et les progrès du capitalisme leur ouvraient des perspectives illimitées. L’intégration des cercles d’affaires canadiens à l’Empire britannique aurait dû leur apporter des chances sans précédent de progrès tant dans le domaine économique que dans le domaine social. Si seulement ils avaient eux aussi reçu des encouragements, ou si au moins certains obstacles avaient été supprimés, les conditions défavorables dans lesquelles ils travaillèrent eussent pu être améliorées et les relations entre les deux peuples fondateurs du Canada eussent pu s’amorcer et se continuer d’une façon plus harmonieuse.

Mais Murray aurait nié la possibilité, actuelle ou future, d’une telle association. Pour lui, ces Canadiens – « rares exceptions » – qui occasionnellement, et souvent par étourderie, appuyaient les marchands britanniques, étaient seulement « les petits marchands des villes de Québec et de Montréal, à la merci des négociants britanniques – leurs créanciers ». En même temps, il n’eût pas nié – en supposant qu’il pouvait penser en ces termes – que les considérations de classes constituaient un facteur puissant, sinon déterminant, dans son orientation. « Cela a été une de mes maximes, admit-il, d’éviter les adresses provenant des négociants ; ils désiraient se donner de l’importance par des adresses, pétitions et remontrances ; j’ai découragé de telles sornettes et, en toutes occasions, je consultais les propriétaires fonciers de la colonie. »

Ces propriétaires fonciers se partageaient en deux groupes, sans tenir compte des origines ethniques : les partisans du gouvernement britannique et les seigneurs canadiens. Le premier groupe, formé en majorité de militaires, comprenant aussi quelques marchands (comme Benjamin Price, propriétaire de 20 000 acres), devait mettre la province de Québec à l’abri de cet « esprit égalitaire et turbulent » qui, selon le juge en chef William Smith, s’exprimant après la Révolution américaine, avait été la cause de l’ « abandon des Treizes Colonies à la démocratie ». Toutefois, ce French party en vint non seulement à soutenir le mode de gouvernement par conseil, qu’il opposait à un mode de gouvernement représentatif, mais à se faire aussi le défenseur des institutions, des lois et des coutumes canadiennes, qui paraissaient essentielles au maintien d’une société hiérarchisée. Ses membres trouvaient, partant, leurs alliés naturels non point parmi les personnes de leur propre race, mais dans l’autre groupe ethnique qui désirait « conserver » la province de Québec, parmi les seigneurs [V. Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry ; Charles-François Tarieu de La Naudière].

Tant que la sécurité demeura son premier souci, Murray se méfia de ces seigneurs canadiens : « impécunieux, hautains, tyranniques, méprisant le commerce et l’autorité, attachés au Régime français », ils constituaient le seul groupe de Canadiens dont le départ était « plutôt à souhaiter qu’à regretter ». Puis il commença de noter, ou d’imaginer, le « sain » respect que leur témoignaient les paysans, la patience avec laquelle ils revendiquaient leurs droits et privilèges, de même que l’ordre et la stabilité qui semblaient découler de ces relations. Avant la fin de 1763, il avait décidé de ne pas conseiller « qu’ils fussent expulsés, parce que, écrivait-il, je prévois qu’ils peuvent nous être très utiles si nous les traitons convenablement ». Bientôt après, il recommandait qu’on employât d’anciens officiers des troupes de la Marine dans la campagne contre Pondiac, et, en mars 1764, il offrait le commandement du corps canadien à Pierre-Jean-Baptiste-François-Xavier Legardeur de Repentigny. Dès 1766, il conseillait aux magistrats de Montréal d’éviter de loger les soldats chez les seigneurs, d’autant que ces derniers avaient « droit d’espérer cette considération, qu’exigent les convenances accordées aux gens de bonne famille dans tous les pays civilisés ».

L’incident qui précipita le rappel de Murray survint à Montréal le 6 décembre 1764. Les relations entre les militaires et les marchands avaient toujours été empreintes de rancœur dans cette ville où le logement des troupes chez les particuliers s’avérait une source particulière de problèmes, et où Burton avait son quartier général. Cette nuit-là, une bande de soldats du 28e d’infanterie, décidés à donner une leçon aux commerçants, entrèrent donc par effraction dans la maison d’un des principaux contrevenants, Thomas Walker ; ils le rossèrent d’importance et lui coupèrent une oreille. La querelle qui s’ensuivit, à propos du lieu où devait se dérouler le procès et de qui le présiderait, permit aux détracteurs de Murray de faire la somme de leurs griefs, et, cette fois, leurs protestations auprès du gouvernement britannique furent effectives. En octobre 1765, on avertit Murray qu’il aurait à rendre compte à Londres tant des désordres de Montréal que de son administration de la province en général. Au mois d’avril suivant, il recevait son rappel ; il quitta le Canada le 28 juin 1766.

Murray fut accusé non seulement d’obstruction à la justice dans l’affaire Walker, mais aussi, entre autres fautes, d’avoir sans raison valable remis des amendes imposées par le juge en chef, d’avoir à tort saisi et retenu des navires et des marchandises, d’avoir sans nécessité et inéquitablement logé des soldats chez des particuliers, d’avoir imposé des droits et des taxes en contravention avec la loi, d’avoir créé une cour spéciale pour les Canadiens, d’avoir favorisé les seigneurs, d’avoir donné de l’éclat au catholicisme, d’avoir publié des ordonnances « inconstitutionnelles, vexatoires, oppressives, conçues pour servir des intérêts privés, absurdes et injustes », et, au lieu d’unir les deux races, d’avoir agi uniquement « de façon à exciter les animosités et à éveiller des jalousies entre elles, et à les maintenir dans la désunion ». Aucune de ces accusations ne pouvait être retenue, toutefois, et, le 13 avril 1767, les lords du Committee of Council les rejetèrent toutes, comme étant « sans fondement, scandaleuses et dérogatoires à l’honneur dudit gouverneur, qui a paru inattaquable devant le comité ».

Murray aurait pu, dès lors, retourner à Québec, où il avait souvent parlé de s’établir à demeure et où il avait obtenu de grandes propriétés foncières du côté du fleuve opposé à la ville et sur les lacs Champlain et Saint-Pierre. Mais, bien qu’il conservât officiellement le titre de gouverneur de la province jusqu’au 12 avril 1768, il ne revint jamais. On a proposé à ce fait plusieurs explications, dont son désir de ne point quitter sa femme, laquelle n’était pas encline à l’accompagner au delà des mers ; les pressions de son frère, lord Elibank, qui cherchait à obtenir son appui à la chambre des Communes, à laquelle Murray était considéré comme un candidat ; la crainte d’une renaissance des conflits, d’autant plus que Carleton, nommé lieutenant-gouverneur en septembre 1766, s’opposait à certaines des mesures préconisées par Murray et à plusieurs de ceux qu’il avait nommés à divers postes ; et une impression générale de désenchantement, dont on trouve peut-être un indice dans son peu d’empressement à participer à la rédaction de l’Acte de Québec en 1773.

Quoi qu’il en fût des raisons, Murray reprit sa carrière militaire peu après son retour en Angleterre. Servant au sein de l’état-major irlandais en 1766 et subséquemment à titre d’inspecteur général du district sud, il échangea, en décembre 1767, son grade de colonel dans le 60e d’infanterie pour celui de colonel dans le 131, et, en mai 1772, il fut promu lieutenant général. Deux ans plus tard, il reçut une seconde affectation coloniale, à Minorque, où il allait rester huit ans. Le gouverneur en titre, le général John Mostyn, n’y résidant point. Murray, bien que désigné seulement comme lieutenant-gouverneur, y fut effectivement en charge dès le début. En avril 1779, il reçut finalement la nomination de gouverneur et obtint l’adjonction d’un lieutenant-gouverneur, sir William Draper, le mois suivant.

Pendant le siège du fort St Philip par une armée franco-espagnole, du mois d’août 1781 au mois de février 1782, Murray revécut sa défense de Québec. Réprimant cette fois l’impulsion qui lui eût fait lancer ses troupes, dont le nombre était tombé à la fin du siège à 600 combattants, de 2 000 qu’ils étaient au début, contre une armée de 16 000 hommes, il se comporta si bravement – au point de rejeter avec mépris une offre de £1 000 000 pour se rendre – qu’il mérita le titre honorifique d’« Old Minorca » avant d’être obligé de capituler. Un tribunal fut réuni par la suite pour examiner les diverses accusations portées par Draper, que Murray avait congédié pour insubordination et qui maintenant se vengeait en l’accusant de mauvaise conduite, allant de détournements de fonds à des actes de cruauté. Non seulement Murray fut-il acquitté entièrement, si l’on excepte deux accusations insignifiantes, mais encore eut-il la satisfaction d’être complimenté tant par ses juges que par le roi pour son « zèle, son courage et sa fermeté » lors de sa défense du fort St Philip. Il se retira ensuite dans sa propriété du Sussex où, devenu général en février 1783 et honoré du grade de colonel du 21e d’infanterie et du titre de gouverneur de Hull, il vécut les 12 dernières années de sa vie.

On ne doit pas passer sous silence ses faiblesses de caractère qui comptent pour beaucoup, si elles n’en rendent pas complètement compte, dans les antagonismes auxquels Murray eut à faire face tout au long de sa vie. Il était arrogant, irascible, autoritaire et affecté dans ses manières, et il pouvait se montrer dur, impétueux, inconstant et immodéré. Il est également impossible d’ignorer sa vaillance, sa détermination, sa force d’âme, sa compassion, sa générosité, son altruisme et son code de l’honneur. Bref, c’était véritablement un soldat et un aristocrate, et son comportement révélait aussi bien les défauts que les qualités – peut-être pas tout à fait inappropriés ou malencontreux pour le Canada, compte tenu de ce qu’il était à cette époque – inhérents à ce genre d’homme. Il ne manquait pas d’admirateurs, en particulier parmi les Canadiens, et les pétitions sollicitant son retour affirmaient hautement qu’« il s’acquit nos cœurs », que « ses lumières son Equitté sa prudence luy fournissaient toujours les moyens efficaces pour maintenir les peuples dans la tranquillité et l’obeissance », et déploraient la perte de « Notre Père, Notre Protecteur », sans lequel il faut se demander « que serions-nous devenus ». Mais l’épitaphe que Murray s’est peut-être choisie lui-même se trouve dans son rapport à Shelburne, du 20 août 1766 : « Je me glorifie d’avoir été accusé d’ardeur et de fermeté dans la protection des sujets canadiens du roi et d’avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour gagner à mon royal maître l’affection de ce peuple brave et hardi, dont l’émigration, si jamais elle devait avoir lieu, serait une perte irréparable pour cet Empire, et je déclare à votre seigneurie que, pour la prévenir, je me soumettrais volontiers à des calamités et à des indignités plus grandes que celles que j’ai déjà subies si l’on peut en inventer. »

Du point de vue constitutionnel, le gouvernement de Murray fut remarquable, principalement à cause des modifications qu’il apporta à la politique d’anglicisation de 1763. Son refus de convoquer une assemblée et sa décision de s’en remettre à un conseil fournit à Carleton un précédent qui fut ratifié dans l’Acte de Québec de 1774. La structure administrative alors créée servit à son tour de modèle, en quelque sorte, pour l’institution d’une forme de gouvernement dans les colonies de la couronne et devint la solution qui permit d’écarter le gouvernement représentatif lors de la réorganisation de l’Empire britannique à la suite de la Révolution américaine. L’incorporation faite par Murray de la jurisprudence et des principes juridiques français dans le système judiciaire anglais constitua un autre précédent sur lequel Carleton put s’appuyer, et qui, également reconnu en 1774, a subsisté au Québec jusqu’à nos jours. Ainsi que l’a montré la conservation des lois et des institutions françaises à Saint-Domingue et à la Martinique, et des lois et institutions romano-hollandaises en Guyane britannique et dans la colonie du Cap, cette « politique de préservation » parut un choix préférable à la « politique d’anglicisation » au sein du second empire britannique.

Du point de vue économique, Murray fit sa marque en mettant un frein aux intérêts mercantiles. Les restrictions qu’il imposa dans l’arrière-pays de l’Ouest, les « entraves au commerce » dont les commerçants portèrent le poids dans la province, et, encore plus important, le fait d’avoir déjoué leurs tentatives de s’emparer du pouvoir politique dans la province par le moyen d’une assemblée, tout cela aida à transformer la province de Québec, région tout orientée vers la traite des fourrures et qui aurait pu devenir le cœur d’un empire commercial intérieur, en une zone agricole qui visait surtout l’exploitation de ses propres ressources et s’orientait vers l’Atlantique. Murray a conséquemment été tenu responsable, au moins en partie, du maintien de la province de Québec en une enclave quasi féodale, et, aussi, du retard qu’elle mit à se donner une économie de type capitaliste.

Enfin, du point de vue social, la plus grande influence de Murray résulta de ses efforts pour faire obstacle à la politique d’anglicisation. Que les Canadiens eussent pu ou non être complètement anglicisés sans une immigration britannique considérable, les effets possibles d’une complète subordination de l’Église catholique, d’une forte impulsion imprimée au peuplement britannique, de la mise en vigueur exclusive des lois et institutions britanniques, et de la transformation des marchands britanniques en une force politique dominante, ne devraient pas être écartés. En tout cas, l’aversion de Murray pour la bourgeoisie (britannique comme canadienne), de même que sa partialité en faveur des adversaires de cette bourgeoisie (le clergé, les seigneurs et le French party) le poussa à défendre la cause canadienne. Et c’est probablement ce qui se cache derrière une bonne partie des louanges et des blâmes formulés à son sujet. Pendant les années qui suivirent immédiatement la Conquête, un sérieux effort fut peut-être tenté pour convertir la province de Québec en une colonie anglaise. La réussite – ou l’échec – de Murray fut, en définitive, d’avoir contribué à empêcher la réalisation de cet objectif. Sa justification, ce faisant, c’est qu’il aida à prévenir l’assujettissement complet des Canadiens.

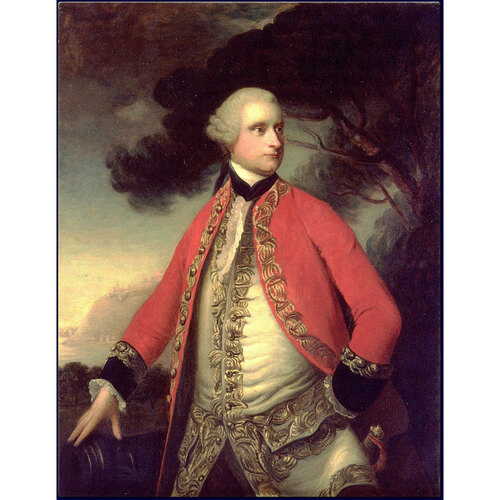

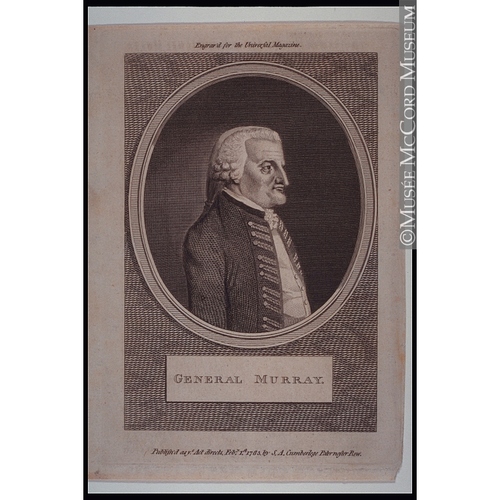

Il existe au moins deux portraits à l’huile de James Murray, exécutés par des peintres anonymes, l’un à la National Portrait Gallery, à Londres, et l’autre, aux APC. De plus, J. S. Neele et S. A. Cumberlege ont publié chacun une gravure, la première attribuée à James Gillray et la seconde, d’un artiste anonyme. La BL possède une copie de ces deux gravures et les APC, une de la dernière. James Murray est l’auteur de « Journal of the siege of Quebec, 1759–60 », Literary and Hist. Soc. of Quebec, Hist. Docs., 3e sér. (1871), no 5 : 1–45, quia aussi fait l’objet d’une publication distincte sous le titre Governor Murray’s journal of Quebec, from 18th September, 1759, to 25th May, 1760 : journal of the siege of Quebec, 1759–60 ([Québec et Montréal, 1871]) ; de Report of the state of the government of Quebec in Canada, by General Murry, June 5, 1762 [...] (Québec, 1902) et The sentence of the court-martial [...] for the trial of the Hon. Lieut. Gen. James Murray [...] (Londres, 1783). [g. p. b.]

APC, MG 23, GII, 1.— BL, Add. mss, 15 491, ff.1–14 ; 21 628, f.302 ; 21 668, ff.1–57 ; 21 686, ff.61, 81.— PRO, CO 42/1–7 ; 42/24–25.— Scottish Record Office (Édimbourg), GD 32/24.— Annual Register (Londres), 1759, 1760, 1763, 1782.— APC Report, 1918.— Coll. of several commissions (Maseres).— Correspondence of William Pitt (Kimball), IV.— Docs. relating to Canadian currency during the French period (Shortt), II.— Docs. relating to constitutional history, 1759–1791 (Shortt et Doughty ; 1918).— William Draper, Observations on the Hononrable Lieutenant-General Murray’s defence (Londres, 1783).— John Entick, The general history of the late war : containing it’s rise, progress, and event, in Europe, Asia, Africa, and America [...] (4e éd., 5 vol., Londres, 1779).— G.-B., Hist. mss Commission, Fifth report (2 vol., Londres, 1876) ; The manuscripts of the Marquess Townshend (Londres, 1887), 315s. ; PRO, CHOP, 1760–65 ; CHOP, 1766–69.— Gentleman’s Magazine, 1759–1760, 1763–1766.— [James Johnstone], The campaign of 1760 in Canada, Literary and Hist. Soc. of Quebec, Hist. Docs., 2e sér. (1868).— Knox, Hist. journal (Doughty), II.— Maseres, Maseres letters (Wallace).— [Horace Walpole], The letters of Horace Walpole, fourth Earl of Orford [...], [Helen] et Paget Toynbee, édit. (19 vol., Oxford, Angl., 1903–1925), IV : 396.— [John Wilkes], The correspondence of the late John Wilkes with his friends, printed from the original manuscripts, in which are introduced memoirs of his life, John Almon, édit. (5 vol., Londres, 1805).— La Gazette de Québec, 1764–1768.— Lloyd’s Evening Post and British Chronicle (Londres), 7 nov., 24–26 déc. 1766, 2–5 janv. 1767.— DNB.— G. L. Beer, British colonial policy, 1754–1765 (New York, 1922).— Brunet, Les Canadiens après la Conquête.— Burt, Old prov. of Que.— D. [G.] Creighton, The empire of the St Lawrence (Toronto, 1956).— A. [G.] Doughty et G. W. Parmelee, The siege of Quebec and the battle of the Plains of Abraham (6 vol., Québec, 1901), II : 8, 219, 222, 227, 266 ; III : 81, 161 ; IV : 288 ; V : 44s. ; VI : 50–52, 141.— Frégault, La guerre de la Conquête.— R. H. Mahon, Life of General the Hon. James Murray, a builder of Canada [...] (Londres, 1921).— A. C. Murray, The five sons of « Bare Betty » (Londres, 1936).— Neatby, Quebec.— Ouellet, Hist. économique.— M. Trudel, L’Église canadienne.— M. G. Reid, The Quebec fur-traders and western policy, 1763–1774, CHR, VI (1925) : 15–32.— S. M. Scott, Civil and military authority in Canada, 1764–1766, CHR, IX (1928) : 117.— Marcel Trudel, La servitude de l’Église catholique du Canada français sous le Régime anglais, CHA Report, 1963, 42–64.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

G. P. Browne, « MURRAY, JAMES », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 4, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 21 déc. 2025, https://www.biographi.ca/fr/bio/murray_james_4F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/murray_james_4F.html |

| Auteur de l'article: | G. P. Browne |

| Titre de l'article: | MURRAY, JAMES |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 4 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1980 |

| Année de la révision: | 2016 |

| Date de consultation: | 21 déc. 2025 |