Provenance : Lien

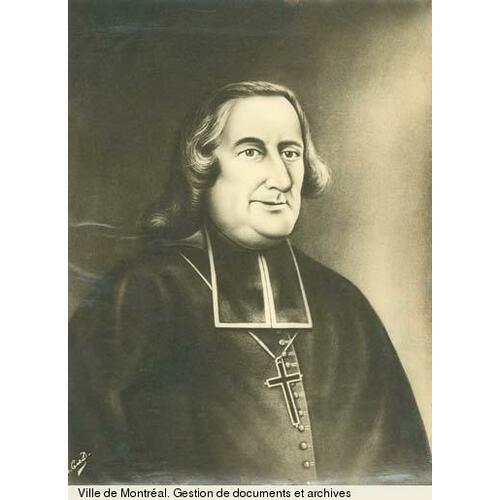

DUBREIL DE PONTBRIAND, HENRI-MARIE, sixième évêque de Québec, né à Vannes, France, vraisemblablement en janvier 1708, fils de Joseph-Yves Dubreil, comte de Pontbriand, capitaine des gardes-côtes de l’évêché de Saint-Malo, et d’Angélique-Sylvie Marot de La Garaye, décédé à Montréal le 8 juin 1760.

Henri-Marie Dubreil de Pontbriand passa son enfance à Pleurtuit (dép. d’Ille-et-Vilaine), où se trouvait le château de Pontbriand. Il était le plus jeune d’une famille de neuf enfants. Ses trois sœurs se firent religieuses au monastère de La Visitation à Rennes, tandis que trois de ses frères s’engagèrent dans la carrière des armes, dont le comte de Nevet avec qui l’évêque de Québec échangera une correspondance suivie. Les deux autres embrassèrent l’état ecclésiastique : l’un fut chanoine à Rennes et l’autre vécut à Paris où il s’occupa de l’œuvre des jeunes Savoyards et s’intéressa aux affaires de l’évêque de Québec auprès de la cour. Ce dernier entra quelques fois en conflit avec Pierre de La Rue, abbé de l’Isle-Dieu, spécialement chargé de cette tâche.

Le futur évêque de Québec fit ses humanités chez les jésuites au célèbre collège de La Flèche. Il gagna ensuite Paris où il poursuivit ses études de philosophie et de théologie au séminaire de Saint-Sulpice. Il passa dix ans à Paris où il fut ordonné en 1731 et obtint le grade de docteur en Sorbonne. Rentré en Bretagne, sa province natale, il se mit au service de l’évêque de Saint-Malo, qui ne tarda pas à en faire son grand vicaire. C’est le poste qu’il occupait lorsqu’en 1740, sur la suggestion de Jean Couturier, supérieur général de Saint-Sulpice à Paris, et de son oncle maternel, le comte de La Garaye, le cardinal de Fleury le fit nommer par Louis XV évêque de Québec. C’est par une lettre du président du conseil de Marine, en date du 19 décembre 1740, qu’il apprit officiellement sa nomination. Benoît XIV lui accorda ses bulles le 6 mars 1741 ; il fut consacré le 7 avril suivant et prêta serment de fidélité au roi dix jours plus tard.

Ne connaissant pas l’immense Nouvelle-France sur laquelle s’étendait sa juridiction, Pontbriand élut domicile au séminaire Saint-Sulpice de Paris avant de s’embarquer pour Québec et se renseigna auprès de l’abbé de l’Isle-Dieu, l’homme sans doute le mieux informé sur les diverses colonies qui constituaient la Nouvelle-France, surtout dans ses parties les plus éloignées du siège de Québec, et auprès de Pierre Hazeur* de L’Orme qui représentait les intérêts du chapitre de Québec en France. Quelques mois plus tard, il s’embarquait sur le Rubis en compagnie de François-Elzéar Vallier, supérieur du séminaire de Québec, qui venait de passer deux ans dans la métropole pour y refaire sa santé. Toutes ces fréquentations permirent au nouvel évêque de Québec de prendre connaissance de son diocèse avant d’y arriver. Il débarqua à Québec le 29 août 1741 pour prendre possession de son siège dès le lendemain.

Le diocèse de Québec avait alors plus de 60 ans d’existence. Le premier titulaire de ce siège, Mgr de Laval*, avait donné à l’Église naissante du Canada ses institutions essentielles. Son successeur, Mgr de Saint-Vallier [La Croix*], l’avait dotée d’une discipline ecclésiastique fortement marquée par l’esprit de la réforme tridentine. Entre ces deux épiscopats, qui couvrent une cinquantaine d’années, et celui de Pontbriand, la charge fut assumée successivement par trois évêques : Mgr de Mornay qui ne mit jamais les pieds au pays, Mgr Dosquet* qui y passa environ deux ans et Mgr de Lauberivière [Pourroy*] qui y mourut en arrivant. Pontbriand se montra déterminé à corriger, parce qu’il en était embarrassé, les institutions de l’Église de Québec telles qu’érigées par Laval, à mettre fin aux abus causés par l’absentéisme de ses prédécesseurs immédiats et à continuer, avec plus de souplesse cependant, l’œuvre réformatrice de Saint-Vallier. « Il paraît entreprenant, écrit avec raison Hazeur de L’Orme, et avoir envie de faire bien de la réforme dans le pays, de tenir des synodes, de faire des assemblées de curés. » Mais son épiscopat fut nécessairement marqué par les conditions pénibles qui prévalaient dans les diverses colonies soumises à sa juridiction. En plus de la misère résultant des années de mauvaises récoltes, la plus grande partie de son règne fut assombrie par la guerre et les abus de l’administration de Bigot* dont le peuple fut victime.

Dès son arrivée, Pontbriand comble les vides au chapitre en y nommant Jean-Baptiste Gosselin et deux Bretons venus avec lui : René-Jean Allenou de Lavillangevin, l’ancien recteur de Plérin (dép. des Côtes-du-Nord), et le jeune prêtre Jean-Olivier Briand*. Il fait d’Allenou de Lavillangevin son grand vicaire à Québec et fait de même pour Louis Normant Du Faradon à Montréal, à qui le chapitre a déjà enlevé ce titre. Il conserve le même titre à Étienne Marchand*, également de Montréal, sans doute pour ne pas déplaire au chapitre. Puis, avec l’assentiment du conseil de Marine, il exige des curés inamovibles, nommés par le chapitre sede vacante, qu’ils lui remettent leurs titres. Ni les curés en cause, ni le chapitre ne se plaignent, mais un chanoine fait observer dans une lettre à Hazeur de L’Orme : « Il veut être maître dans son Église. » Ce n’est qu’en 1750 que ses relations avec les membres du chapitre se gâteront, lorsque ces derniers découvriront leurs droits sur le temporel et sur le ministère de la cathédrale de Québec et exigeront que ces droits soient respectés.

Ami des « Messieurs du Chapitre », comme il se plaît à les appeler, Pontbriand entretient également de bonnes relations avec les jésuites, chez qui l’évêque et le chapitre vont parfois faire l’office, soit au Jour de l’an, soit à la Saint-Ignace, soit à la Saint-François-Xavier. Mais les bonnes relations entre l’évêque et les jésuites cesseront aussi en 1750 quand ces derniers, malgré la volonté de l’évêque, recevront chez eux Allenou de Lavillangevin, chassé du palais épiscopal par Pontbriand, et lorsque les jésuites menaceront d’en écrire à Paris et à Rome.

Mais Pontbriand, administrateur entreprenant, est d’abord pasteur. Aussi s’empresse-t-il de faire la visite pastorale des paroisses et la visite canonique des communautés religieuses. Le 9 décembre 1741, il émet un mandement annonçant la visite pastorale de la paroisse de Québec pour le 8 janvier suivant. Ce mandement est inspiré des décrets tridentins touchant la visite de l’évêque dans les paroisses de son diocèse. Si, à la suite de cette visite, il se montre satisfait dans l’ensemble, il ne fait pas moins quelques remarques au chapitre sur ses rapports avec la fabrique ; il fait également observer qu’on envoie trop de mauvais sujets dans la colonie et obtient qu’on en retire deux. Il fait également observer au conseil de Marine qu’il ne devrait pas y avoir de protestants dans la colonie : « Le bien spirituel de mon diocèse, écrit-il, exige qu’on en reçut point [...] Je crois même pouvoir ajouter que le bien de l’État y est conforme. » L’évêque fait aussi la visite canonique des communautés religieuses de la ville épiscopale : il rencontre les ursulines à la fin de janvier 1742 et, de nouveau, à la fin de décembre de la même année. Entre temps, au printemps, il avait visité les hospitalières de l’Hôtel-Dieu et, à l’automne, celles de l’Hôpital Général. Selon les annales de ces communautés, le prélat aurait fait partout une excellente impression.

Pendant l’été de 1742, Pontbriand continue la visite de son diocèse, en se rendant dans les paroisses et missions entre Québec et Montréal. Le 22 juin 1742, il a, par un mandement, prévenu clergé et fidèles de ces régions et de sa visite et des raisons de cette visite. Le 25 juin, il est à Montréal. En 1743, il visite la côte de Beaupré et l’île d’Orléans et, un peu plus tard dans l’année, on le retrouve à Bécancour. La côte sud est visitée en 1744. Ainsi se termine la première visite épiscopale de Pontbriand. La deuxième visite épiscopale n’aura lieu qu’en 1749 et durera plusieurs années. Cette fois, l’évêque se rendra jusqu’au fort de La Présentation (Ogdensburg, N.Y.) et à l’île Lamothe (Isle La Motte, Vt). Ce sont les deux seuls postes hors du Canada que visitera Pontbriand. Pour ce qui est des autres colonies soumises à sa juridiction, il doit se contenter des informations de l’abbé de l’Isle-Dieu.

Au moment de son arrivée à Québec, Pontbriand s’établit temporairement au séminaire, car le palais épiscopal construit par Saint-Vallier est en mauvais état et on ne sait pas au juste à qui il appartient. La cour a promis à Pontbriand avant son départ pour Québec de faire réparer à ses propres frais la « maison de l’évêque ». Le roi confirme cette promesse par trois arrêts, dont le dernier, daté du 30 mai 1742, fait don à l’évêque et à ses successeurs de cette maison, réparée selon le projet de Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry. Mais les subventions royales dépensées, il reste la chapelle, la sacristie, l’écurie et le crépi d’une partie de la maison qui n’ont pas été touchés. L’intendant Hocquart* prétend qu’une chambre peut servir de chapelle comme cela s’est fait sous Dosquet. Quoi qu’il en soit, l’évêque prend possession de la maison le 26 octobre 1743, mais sous réserve de ce qui n’est pas réparé. L’intendant propose à l’évêque de lui donner 1 200# pour ce qui reste à faire. L’évêque accepte le 30 octobre 1744 et le roi ratifie l’arrangement le 26 avril 1745. Mais à l’automne suivant, devant les notaires Claude Barolet et Christophe-Hilarion Du Laurent, l’évêque remet la somme reçue et décide de laisser la chapelle et la sacristie tomber en ruine.

Reste la cathédrale. À l’occasion de sa première visite, l’évêque l’a trouvée en fort mauvais état. Il faut la refaire et, la population augmentant, l’agrandir. Pontbriand confie cette tâche à Chaussegros de Léry et les travaux, commencés en 1745, sont terminés en 1748 ; durant ce temps, les récollets ont mis leur église à la disposition de l’évêque, du chapitre et de la paroisse. Par l’intermédiaire de l’abbé de l’Isle-Dieu, Pontbriand demande l’aide de la cour qui la lui refuse, et il doit se tourner vers ses fidèles en leur adressant un mandement à cet effet, le 22 janvier 1748. La quête rapporte 10 000# et la somme étant insuffisante – les dépenses avaient été de 80 000# – l’évêque invite ses fidèles, dans un mandement en date du 16 juillet 1748, à fonder des messes. Le chapitre avait, dès les débuts, offert 200# et, à ce moment, il ajoute 672#. Dans une lettre au président du conseil de Marine, en date du 9 octobre 1748, Pontbriand écrit : « Je me suis considérablement endetté pour finir l’église cathédrale et paroissiale de Québec. » Et il a raison. Mais le conseil de Marine n’a pas eu tort de lui reprocher pareille entreprise en pareil temps. Malgré la misère, Pontbriand avait réussi, avec ou sans l’aide royale, à restaurer le palais épiscopal et à agrandir la cathédrale.

Le séminaire de Québec a toujours eu tendance, à cause de sa dépendance des Missions étrangères de Paris, à se considérer indépendant de l’évêque de Québec. Sous l’épiscopat de Pontbriand, jusqu’en 1747, cette situation ne crée pas de problème dans la colonie. Mais à la mort de Vallier, supérieur du séminaire et ami de Pontbriand, Joseph-André-Mathurin Jacrau*, vieux et maladroit, remplace Vallier et ne veut entendre parler ni de séminaire épiscopal ni de séminaire diocésain. Pour lui, le séminaire de Paris est maître de celui de Québec qui n’a pas été établi comme séminaire épiscopal. Pontbriand, entendant le contraire, prend personnellement la direction du séminaire. Mais le séminaire de Paris envoie Christophe de Lalane, homme de conciliation, qui arrive à Québec à l’été de 1748, afin de rectifier la situation. En fait, l’évêque lui accorde le titre de supérieur du séminaire et en fait son grand vicaire, tellement il est satisfait de ses services. M. de Lalane sait aussi plaire à ses confrères en reconstruisant la chapelle extérieure du séminaire qui a été incendiée en 1701.

Les bonnes relations entre l’évêque et le séminaire n’allaient pas durer longtemps. La paroisse de Québec n’avait pas de curé en titre depuis la mort de Charles Plante survenue au printemps de 1744. Le ministère y fut assuré par des prêtres du séminaire jusqu’en 1749, alors que le séminaire décide de nommer comme curé en titre Jean-Félix Récher. L’acte de nomination et de présentation, fait devant notaires et daté du 1er octobre 1749, affirme catégoriquement que cette présentation et nomination appartiennent au séminaire de Québec. Le 3 novembre suivant, Pontbriand nomme Récher à la cure de Québec sans toutefois tenir compte de la présentation et nomination du séminaire, car il y a eu, selon l’évêque, abus de la part du séminaire. C’est le début d’un nouveau conflit [V. Récher ; Allenou de Lavillangevin] arquant la fin de l’ère de paix qui avait caractérisé le début de l’épiscopat de Pontbriand.

Entre temps, l’évêque continue de prendre soin de son diocèse. L’incendie du monastère des ursulines de Trois-Rivières, survenu en 1752, est un des incidents qui retardent la deuxième visite épiscopale commencée en 1749. L’évêque a eu l’intention de prêcher une mission à Trois-Rivières, mais il doit s’occuper de la reconstruction de la maison des ursulines. Il passera plusieurs mois à Trois-Rivières, réussissant à trouver l’argent nécessaire à la reconstruction entreprise, en faisant « emprunter les religieuses ». Le 7 juin 1755, alors que l’évêque est en visite à Montréal, c’est l’Hôtel-Dieu de Québec qui est la proie des flammes [V. Marie-Catherine Tibierge, dite de Saint-Joachim]. Pontbriand organise alors « pour cette bonne œuvre » une quête à Montréal, à Québec et dans les campagnes. Néanmoins, la communauté doit s’endetter, et, deux ans plus tard, l’évêque bénit le nouvel hôpital.

Cependant, Pontbriand n’a pas une égale sollicitude à l’endroit de toutes les communautés. Sachant que la cour ne veut pas voir les communautés se multiplier au Canada, Pontbriand accepte l’idée de réunir l’Hôpital Général de Montréal, dirigé par les Frères hospitaliers de la Croix de Saint-Joseph, aux sœurs de la Congrégation de Notre-Dame ou aux hospitalières de Saint-Joseph, car il se montre méfiant à l’endroit de Mme d’Youville [Dufrost*] et de ses compagnes à qui certains songent à confier cette institution sur le bord de la ruine [V. Jean Jeantot]. Le 27 août 1747, l’évêque consent, non sans réticence, à confier « temporairement » l’hôpital à Mme d’Youville et ses compagnes. Ces dernières, avec l’argent qu’elles reçoivent de divers personnages, s’engagent à payer les dettes de l’hôpital et à recevoir autant de miséreux que possible. Cependant, le 15 octobre 1750, Bigot émet une ordonnance unissant l’Hôpital Général de Montréal à celui de Québec et Pontbriand est au nombre des signataires de cette ordonnance. À Montréal, cela amène du mécontentement et Normant Du Faradon, avec des citoyens de Montréal, adresse une supplique à la cour qui leur répond favorablement, en rejetant l’ordonnance d’octobre 1750 et en exigeant qu’on remette les choses dans l’état où elles étaient avant cette ordonnance. Le 14 décembre 1751, une nouvelle ordonnance remet l’Hôpital à Mme d’Youville et l’affaire est définitivement réglée le 3 juin 1753. Pontbriand reconnaît avoir commis une grave erreur et il s’efforce de la réparer, en écrivant à Mme d’Youville : « Vous êtes trop équitable pour douter des sentiments d’affection et de respect que je me fais gloire d’avoir pour vous. » Et c’est lui-même qui, en 1755, visite l’Hôpital Général de Montréal, approuve les règles que Normant Du Faradon a données à Mme d’Youville ainsi que le costume de ces pieuses femmes.

Tout en prodiguant son attention aux communautés religieuses, l’évêque, au cours de ses visites pastorales, se préoccupe du service des fidèles. Il érige, en effet, une vingtaine de paroisses, sans tenir compte des missions. Au cours de son épiscopat, il se refuse toujours à l’établissement des cures fixes qu’exige constamment la cour. Il ne reconnaît pas au roi le droit d’établir des paroisses et lui soumet respectueusement : « Il paraît que c’est aux Évêques à instituer les paroisses, à les étendre ou les restreindre selon le besoin, qui change selon l’augmentation ou la diminution des habitants. » Cette précision s’avère nécessaire car, semble-t-il, la cour entretient des prétentions en cette matière.

C’est bien à tort qu’on a reproché au sixième évêque de Québec de ne pas avoir travaillé suffisamment à l’élaboration de la discipline ecclésiastique dans son Église. En ce domaine, il n’est que le continuateur de Saint-Vallier qui a doté son diocèse, au cours de ses quelque 40 ans d’épiscopat, d’une discipline ecclésiastique passablement élaborée. Pontbriand, dans son mandement d’entrée, approuve et continue cette discipline. Il n’a qu’à la compléter et, en de multiples occasions, à l’adapter aux circonstances difficiles que traverse la colonie. Il la complète, en effet, en instituant les retraites sacerdotales et les conférences ecclésiastiques. Le 1er mai 1753, il invite ses prêtres à faire la retraite tous les deux ans au séminaire, se chargeant de payer lui-même leur pension ou de la faire payer. Quant aux conférences ecclésiastiques, il n’est pas question de réunir souvent ses prêtres. Il décide d’envoyer chaque six mois quelques sujets à étudier et à développer. Les prêtres doivent envoyer leurs travaux à l’évêque, et ce dernier, après examen, en fera une synthèse y ajoutant ses propres réflexions qu’il communiquera à l’occasion de la retraite ecclésiastique.

Le bénéfice des retraites est même étendu au peuple en certains endroits, comme à la paroisse Notre-Dame de Québec pendant le carême de 1746. À l’instar de ses prédécesseurs, Pontbriand fait suivre ses visites pastorales de mandements et de lettres pastorales visant à corriger les situations déplorables que l’évêque a observées ou sur lesquelles on a attiré son attention [V. Normant Du Faradon]. Par ailleurs, devant les situations difficiles que traverse la colonie, l’évêque adapte la discipline ecclésiastique que Saint-Vallier a élaborée pour des jours plus heureux, en s’inspirant de ce qui se pratiquait dans les diocèses métropolitains, sans assez tenir compte cependant des conditions particulières qui prévalaient dans les diverses colonies constituantes de la Nouvelle-France. Par exemple, sans en avoir tout le mérite, Pontbriand, à la suite de sa première visite pastorale, diminue de 19 le nombre des fêtes chômées dans le diocèse, ce qui mécontente une partie de la population pendant quelques années. Lors des années les plus pénibles de la guerre, il adoucit sensiblement les lois du jeûne et de l’abstinence. Ces adoucissements ne l’empêchent cependant pas d’insister sur l’importance de la prière, de revenir souvent sur l’esprit de sacrifice et sur la nécessité de faire pénitence.

Nommé par le roi, Pontbriand a prêté, comme ses prédécesseurs et les évêques de France, un serment de fidélité au roi qui fait de lui un véritable fonctionnaire royal. Aussi longtemps que cela lui est possible, il se montre bon et fidèle serviteur du roi. Il essaie de bien s’entendre avec les gouverneurs et les intendants qui se succèdent sous son épiscopat. Bigot mis à part, il a du succès avec les intendants, même s’il ne partage pas toujours leur avis. Au début de son épiscopat, il est fort bien vu à la cour et au conseil de Marine. En plus des 9 000# qu’il touche à titre d’évêque de Québec, le cardinal Fleury lui fait accorder une autre pension de 3 000# sur les économats. Mais bientôt, il est considéré comme un évêque pauvre à cause des besoins de la colonie et de sa très grande générosité.

Les nombreuses pièces de correspondance qui constituent le dossier des échanges entre Mgr de Pontbriand et le président du conseil de Marine montrent la dépendance de l’Église du Canada face à l’autorité royale. Il ne se trouve guère d’année au cours de laquelle l’évêque de Québec ne recoure pas deux ou trois fois au conseil, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’abbé de l’Isle-Dieu. Le président du conseil répond généralement à l’évêque une fois par année dans une lettre où il lui fait connaître le bon plaisir royal. Ce qu’il exprime comme des désirs constitue, en fait, des ordres pour l’évêque. Très souvent, il passe par ses intermédiaires ordinaires, le gouverneur et l’intendant, pour s’adresser à Pontbriand. À travers cette correspondance, l’Église de Pontbriand paraît très dépendante de l’autorité royale, tout au long de cet épiscopat. La pauvreté des colonies et celle de l’Église qui en assure le gouvernement spirituel ne font qu’accroître le pouvoir de l’État.

Mais Pontbriand n’a pas juridiction que sur le Canada. L’immense étendue de son diocèse, au sein duquel les communications sont difficiles, oblige Pontbriand, dès les débuts de son épiscopat et à l’instar de ses prédécesseurs, à gouverner les diverses colonies faisant partie de son diocèse par l’intermédiaire de grands vicaires. L’éloignement de la métropole où se prennent toutes les décisions importantes force le nouvel évêque de Québec à imiter Dosquet, l’un de ses prédécesseurs, en nommant l’abbé de l’Isle-Dieu, vicaire général de la Nouvelle-France à Paris. Ce dernier joue un rôle très considérable dans l’administration de l’immense diocèse de Québec, sous l’épiscopat de Pontbriand. En effet, en plus de représenter l’évêque de Québec auprès du conseil de Marine et de veiller, en France, sur les intérêts de l’Église de Québec, il doit servir d’intermédiaire entre les grands vicaires de diverses colonies et l’évêque de Québec, les communications étant plus faciles, bien que toujours lentes et relativement difficiles, entre ces colonies et la métropole. En fait, l’abbé de l’Isle-Dieu est beaucoup plus au courant des affaires du diocèse – le Canada mis à part – que l’évêque lui-même. Et cette situation est inévitable. Ce vicaire général, cependant, ainsi que l’atteste sa volumineuse correspondance, n’abuse jamais de ses pouvoirs non plus que des conditions favorables dans lesquelles il se trouve par rapport à l’évêque de Québec. Il n’en reste pas moins que la juridiction qu’a Pontbriand sur l’immense diocèse de Québec ne s’exerce directement que dans les limites fort restreintes du Canada, et le reste du diocèse est sous la conduite des vicaires généraux.

Depuis 1713, il est difficile de distinguer entre l’Acadie française et l’Acadie anglaise. Au début de l’épiscopat de Pontbriand l’Acadie anglaise est sous la direction de l’abbé Jean-Pierre de Miniac* [V. Jean-Baptiste de Gay Desenclaves ; Charles de La Goudalie ; Claude-Jean-Baptiste Chauvreulx] tandis que l’Acadie française est sous la conduite de Jean-Louis Le Loutre*. Les jésuites desservent les missions abénaquises de la rivière Saint-Jean et les récollets ont la charge de Louisbourg, île Royale (île du Cap-Breton) [V. Pierre Maillard]. Pontbriand est fort inquiet de l’Acadie et il écrit : « Dans la position où se trouve actuellement l’Acadie et une grande partie de l’Ile-Royale, la règle de prudence est à observer plus que jamais. » En 1755, parlant des Anglais, il note : « La conduite qu’ils tiennent à l’égard des peuples de l’Acadie nous annonce ce que nous devrions craindre s’ils étaient victorieux. » Et il décrit les Anglais comme des ennemis, « sur la parole desquels la prudence ne permet pas de se reposer ».

Dans la vaste Louisiane, les jésuites prennent soin de toutes les missions indiennes, sauf de celle des Tamarois confiée aux Missions étrangères, et les capucins desservent tous les postes français du bas Mississipi. Pontbriand a donné, alors qu’il était en France, des lettres de grand vicaire pour le supérieur des jésuites, le supérieur des capucins, tous deux en résidence à La Nouvelle-Orléans, et le supérieur des Missions étrangères. Mais, peu après, il écrit à l’abbé de l’Isle-Dieu de n’en donner qu’au supérieur des jésuites car il veut lui soumettre et le haut et le bas de la colonie. En fait, l’évêque, pour le bon ordre de ce territoire, ne veut qu’un seul grand vicaire [V. Michel Beaudouin]. Il n’a que des actes d’insubordination à reprocher aux capucins qui, pour leur part, se considèrent exempts. Quant à la mission des Tamarois, sous l’autorité des Missions étrangères, elle est dans un pénible état et elle disparaîtra avec la Conquête [V. Jacques-François Forget Duverger ; Jean-Paul Mercier]. Plus au nord, il y a aussi les missions, confiées au supérieur des jésuites de Michillimakinac, qui comprennent toutes les missions indiennes autour du lac Michigan ainsi que les postes français des pays d’en haut. Le supérieur de cette mission est grand vicaire de Pontbriand et envoie, au nom de l’évêque, des missionnaires où le besoin s’en fait sentir [V. Jean-Baptiste Chardon]. Plus près du Canada, il reste la mission du Saguenay dont le père Claude-Godefroy Coquart est le missionnaire durant presque tout l’épiscopat de Pontbriand.

Comme la situation se précipite au Canada, que la tournure des événements militaires devient de plus en plus favorable à l’Angleterre, il apparaît évident que la victoire anglaise est inévitable. Pontbriand qui, conformément à son serment d’office, s’est toujours montré fidèle serviteur des intérêts français, n’a plus comme souci que la conservation de son Église. C’est dans ce sens qu’il faut interpréter ses derniers mandements, ses lettres circulaires aussi bien que la correspondance qu’il échange avec son grand vicaire Briand et le général Murray*. Ce faisant, Pontbriand ne renie rien de son passé, pas plus qu’il n’est infidèle à ses promesses les plus solennelles ; il se conforme à une situation qu’il souhaiterait différente, mais qu’il accepte comme la volonté de Dieu.

En octobre 1758, déjà malade, Pontbriand fait part à ses sœurs visitandines de son intention de quitter la colonie, mais il ajoute aussitôt : « Je ne partirais qu’à la paix. » Il croit déjà la colonie perdue mais ne songe nullement à laisser son Église sans évêque. Considérant l’éventualité d’une victoire anglaise déjà en 1758, il écrit : « Si ces messieurs [les Anglais] veulent me laisser au milieu du troupeau, je resterai ; s’ils m’obligent à quitter, il faudra bien céder à la force. » La même inquiétude l’assaille en 1759 : « Cette année doit naturellement décider de notre sort. » Par « notre sort », l’évêque entend, bien sûr, celui de la colonie et aussi, sans doute, celui de l’Église qu’il dirige. Mais l’un et l’autre lui semblent liés comme naturellement. Aussi longtemps que durera la domination française dans la colonie, l’Église sera assurée de sa survie. La situation venant à changer, l’Angleterre devenant maîtresse des lieux, l’Église devient en danger et nul ne peut prévoir le sort qui lui sera fait. De la part de l’évêque Pontbriand, une seule attitude est possible : la conciliation, la soumission. Y étant réduit, il l’adopte.

Dès le début de juin 1759, Pontbriand juge bon d’émettre une lettre circulaire à l’intention des curés des paroisses où l’ennemi pourrait pénétrer et se rendre maître. Quelques articles de ces instructions montrent l’attitude de conciliation et de soumission que l’évêque a décidé d’adopter. Bien sûr, le curé « ne sera point armé, non plus que les aumôniers des camps ». S’il arrive que l’ennemi se rende maître d’une paroisse, « le curé lui fera toutes les politesses possibles ; le priera d’épargner le sang et les églises ». Le curé, si l’ennemi l’exige, pourra même prêter serment de fidélité et s’engager à ne rien faire « directement ni indirectement contre le vainqueur » ; l’évêque ajoute, cependant, que ces engagements ne valent que pour le temps où l’ennemi sera maître. Le cas échéant, l’ennemi pourra faire ses offices religieux dans la paroisse et choisir, le premier, l’heure qui lui conviendra. La cérémonie catholique aura lieu ensuite. Et l’évêque ajoute : « On évitera dans les prédications et même dans les conversations tout ce qui pourrait irriter le gouvernement nouveau. » Tout cela n’est qu’un début dans l’attitude conciliatrice de l’évêque Pontbriand face à l’ennemi. Lorsque les armes anglaises auront maîtrisé Québec, l’évêque conservera la même attitude.

En décembre 1759, Pontbriand écrit à Briand, son grand vicaire à Québec et son ami depuis de nombreuses années : « Il faut craindre de se brouiller avec le gouverneur [Murray] pour éviter de plus grands maux. » Il lui enjoint de recommander aux curés d’« user de toute la prudence possible » et il ajoute, en février 1760 : « le spirituel doit seul nous occuper ». Le gouverneur Murray a insisté auprès de l’évêque pour qu’on ne parle pas de religion aux Anglais malades. Aussi l’évêque ordonne-t-il à son grand vicaire de Québec d’être « attentif pour que ni les prêtres ni les religieuses ne parlent point de religion aux malades anglais ». Inquiet, il ajoute qu’ « ils pourraient s’en indisposer ». En novembre 1759, s’adressant toujours à Briand, Pontbriand avait écrit : « J’écris à M. le gouverneur de Québec, et je vous recommande à lui. Je suis persuadé que vous vous conduirez de façon à ne mériter de sa part aucun reproche. » Il ajoute : « Le roi d’Angleterre étant maintenant, par conquête, souverain de Québec, on lui doit tous les sentiments dont parle l’apôtre saint Paul. » Et l’évêque est prêt à se soumettre lui-même à l’autorité anglaise. N’avait-il pas écrit à Murray, le 13 novembre 1759 : « Si ma santé me le permettait, j’aurais l’honneur d’aller vous assurer de mes très humbles respects. » Il avait ajouté, parlant des communautés religieuses de Québec : « J’espère qu’elles se conduiront de façon à ne mériter aucun reproche. C’est ce que je leur recommande expressément ainsi qu’à tout le clergé. » Dans cette même lettre à Murray, Pontbriand ne laisse planer aucun doute sur sa propre attitude : « Pour moi, je me conduirai toujours selon les principes de la religion chrétienne, et comme tous les évêques qui ont des diocésains qui dépendent de deux souverains. » Et il se déclare prêt à sévir contre les prêtres qui dérogeraient à ces principes. Il recommande spécialement au gouverneur son grand vicaire Briand, l’assurant qu’il entrera dans ses propres vues.

À compter du 1er juillet, pendant le siège de Québec, selon le journal du curé Récher, Pontbriand s’est retiré à Charlesbourg, non loin de sa ville épiscopale. Après la signature de la capitulation de Québec le 17 septembre 1759, l’évêque, pour demeurer en territoire français, se retire à Montréal où il bénéficie de l’hospitalité du séminaire de Saint-Sulpice jusqu’à sa mort. Nous ne connaissons pas la date exacte de son départ pour Montréal. Nous ne savons pas non plus s’il visita Québec avant de partir. Il est vrai que quelques détails très précis sur l’état de cette ville après la capitulation, dont il fait mention dans sa « Description imparfaite de la misère au Canada », permettraient de le croire. Mais l’évêque peut détenir ces détails d’autres témoins. De toute façon, à compter de la fin d’octobre 1759 – un mandement est daté du 28 octobre – c’est du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal, que Pontbriand émet ses derniers mandements et autres pièces de correspondance officielle. C’est de cette maison qu’il correspond avec la cour, avec ses grands vicaires, avec le gouverneur anglais de Québec. C’est là qu’il exprime ses dernières volontés, comprises dans son testament, et ses dernières instructions à ses chanoines en vue de l’administration du diocèse après son décès.

Dans le premier mandement qu’il adresse de Montréal, le 28 octobre 1759, parlant de « la triste situation de cette colonie », Pontbriand écrit : « Heureux ceux qui, sans l’attribuer faussement et témérairement aux causes secondes, y reconnaissent le bras vengeur du Seigneur et s’y soumettent. » En effet, pour cet évêque, les malheurs de la colonie ne sont, comme il l’a déjà souligné avec insistance dans un mandement précédent, que la conséquence du péché. Aussi regrette-t-il que les « désordres, les injustices n’ont point cessé » et que « l’infâme passion de l’ivresse, lors même que l’ennemi était à notre vue et menaçait de toutes parts, a fait de grands ravages ». L’évêque mentionne de plus les « discours injurieux », les « murmures continuels », le « peu de fidélité à sanctifier les fêtes et les dimanches ». Ce mandement, dans la perspective de l’évêque, n’est pas injustifié. Qu’on pense seulement à Bigot et à ses amis. De plus, l’ivrognerie est une plaie dans la colonie et elle ne touche pas seulement les classes inférieures. La conduite de la « bonne société » a de quoi alimenter les murmures des habitants et les excuser de se soustraire aux ordres. Pontbriand a tenté de dénoncer les abus du régime par l’intermédiaire de l’abbé de l’Isle-Dieu. La correspondance de ce dernier en témoigne. Mais ces abus étaient déjà bien connus en France. Après de discrètes allusions à ces abus, le mandement du 28 octobre 1759 ordonne des prières publiques pour le général Montcalm, les officiers, les soldats, les miliciens et pour le retour de la paix. On doit réciter les litanies de la Vierge à la fin de toutes les basses messes et le psaume Miserere à toutes les bénédictions du saint Sacrement.

Dans une lettre au conseil de Marine du 9 novembre 1759, Pontbriand se fait un devoir de défendre la réputation du gouverneur Vaudreuil [Rigaud*] et, dans sa célèbre « Description imparfaite de la misère du Canada » datée du 5 novembre de la même année, il expose la misère des habitants. À propros de Vaudreuil, Pontbriand écrit : « On raisonne ici beaucoup sur les événements qui sont arrivés ; on condamne facilement. Je les ai suivis de près [...] je ne puis m’empêcher de dire qu’on a un tort infini de lui attribuer nos malheurs. » Et il ajoute : « Je me flatte que vous ne désapprouverez pas un témoignage que la seule vérité me fait rendre. » Ce témoignage en dit assez long pour que les autorités métropolitaines puissent comprendre.

Un peu moins d’un mois avant sa mort, le 19 mai 1760, Pontbriand adresse aux chanoines dispersés « par sa permission et la force des circonstances », ses dernières recommandations en vue d’assurer le bon gouvernement de son diocèse à la suite de son décès. C’est, selon ses propres mots, à titre d’évêque, de père et d’ami qu’il s’adresse à son chapitre. Il se dit atteint d’une maladie mortelle. Il avoue avoir donné à ses grands vicaires, « suivant les privilèges du Pape », des pouvoirs qu’ils peuvent exercer même après sa mort. Cependant, il leur recommande de se réunir, dès la nouvelle de son décès, pour « pourvoir à la vacance du siège, en nommant des grands vicaires ». Pontbriand leur recommande fortement « pour le bien de ce pauvre diocèse » – il sait, comme les chanoines du reste, la situation précaire de son Église – de « continuer ses grands vicaires » à cause des connaissances qu’ils ont de la situation. Il leur demande, en plus, de ne pas multiplier les charges au sein du chapitre. Bref, il souhaite voir son Église tomber dans des mains expertes et, par là, en assurer la survie au-delà de son épiscopat.

Après avoir demandé et reçu les derniers sacrements des mains du supérieur de Saint-Sulpice, son ami Étienne Montgolfier*, ainsi que l’atteste ce dernier, Pontbriand décède le 8 juin 1760. On doit précipiter ses funérailles car la disette des aromates ne permet pas de faire embaumer le corps. Un service funèbre plus solennel a lieu, le 25 du même mois, dans l’église Notre-Dame de Montréal, et c’est à cette occasion que son oraison funèbre est prononcée par Louis Jollivet, prêtre de Saint-Sulpice. Le journal du curé Récher nous apprend qu’un autre service a lieu à l’Hôtel-Dieu de Québec le 15 juillet. À l’automne, dans une lettre datée du 13 septembre 1760, Montgolfier annonce, d’un même trait de plume, au comte de Nevet la mort de son « illustre frère » et la victoire anglaise au Canada, consacrée par la signature de la capitulation de Montréal, qui a eu lieu quelques jours plus tôt.

Bien que Pontbriand ait passé 19 ans sans interruption au Canada, son épiscopat n’a pas l’importance de ceux de Laval et de Saint-Vallier. Il demeure néanmoins le troisième en importance sous le régime français et aussi l’un des plus délicats, des plus difficiles, des plus pénibles de cette période de l’histoire canadienne.

L’absence presque permanente d’évêque à Québec entre 1727 et 1741 faisait que bien des problèmes étaient demeurés sans solution, alors que les difficultés se multipliaient. Avec les années, l’État avait affermi son autorité sur l’Église de Québec, ce qui avait pour effet de rendre plus difficile et plus complexe l’administration de l’Église. Les abus de l’administration locale, d’une part, la faiblesse métropolitaine, d’autre part, rendaient le climat pénible par le mécontentement presque général qu’ils engendraient. Enfin, la guerre de Sept Ans venait accroître la misère et multiplier les difficultés administratives. La capitulation de Québec et, antérieurement, la conquête de l’Acadie plaçaient Pontbriand entre deux métropoles : la France qu’il fallait continuer de satisfaire et l’Angleterre à laquelle il fallait éviter de déplaire. Devant les misères de la colonie, qu’il s’agît de celles des communautés religieuses, de celles du clergé ou de celles de ses diocésains en général, son attitude en fut une toute dictée par la charité d’un cœur généreux et d’une âme impatiente. Ses gestes sont là pour le prouver, hors de tout doute. Après avoir épuisé ses propres ressources, il multiplia ses suppliques auprès du conseil de Marine qui répondit surtout par des promesses et l’affirmation répétée de ses bonnes intentions, quelques fois accompagnées, cependant, de gestes concrets.

Les problèmes de l’Église canadienne furent l’objet des constantes préoccupations du sixième évêque de Québec. Cependant il ne montra pas toujours la détermination qu’il fallait. Pontbriand avait le défaut de ne vouloir déplaire à personne, surtout lorsqu’il s’agissait de ses supérieurs. Des problèmes traînèrent en longueur parce que l’évêque refusait d’intervenir directement. L’exemple de la querelle entre le chapitre et le séminaire illustre bien ce trait du caractère de Pontbriand.

Face aux abus du régime, sous Bigot, il n’intervint que par l’intermédiaire de l’abbé de l’Isle-Dieu. Force est bien de l’avouer, devant les autorités métropolitaines et locales, Pontbriand ne montra jamais la détermination dont avaient fait preuve Laval et Saint-Vallier. Dans sa correspondance avec le conseil, il ne dénonça pas Bigot. Ses mandements, au plus fort de la crise, ne font que des allusions timides aux abus du régime. Tolérant, trop peut-être, Pontbriand ne fut cependant nullement complice du régime, mais nuisit très probablement, par son attitude, aux intérêts de la colonie et de l’Église, alors que la France pouvait faire peut-être encore quelque chose pour le Canada.

Après la prise de Québec, cependant, l’attitude conciliante de Pontbriand face au gouverneur Murray, attitude qu’il imposa à son clergé, servit indiscutablement les intérêts de l’Église du Canada et, peut-être aussi, du même coup, les intérêts matériels de la population. Toujours bien informé, certain de la victoire anglaise, évêque avant d’être sujet français, c’est à la survie de l’Église qu’il devait penser avant tout, et c’est cet objectif qui inspira tous ses gestes importants jusqu’à sa mort. Ce sont ses directives au grand vicaire Briand qui guidèrent toute l’action épiscopale de son successeur. Ainsi, son influence allait lui survivre, ce que, sans doute, son humilité l’avait empêché de prévoir.

AAQ, 20 A, Lettres manuscrites, I ; 22 A, Copies de lettres, II ; 10 B, Registre des délibérations ; CD, Diocèse de Québec, II, VI ; 1 W, Église du Canada, I.— AN, Col., B, 70–112 ; Col., C11A, 74–112 (copies aux APC).— Lettres et mémoires de l’abbé de l’Isle-Dieu, RAPQ, 1935–1936 ; 1936–1937.— Mandements des évêques de Québec (Têtu et Gagnon), II : 5–184.— Paul-Marie Du Breil de Pontbriand, Le dernier évêque du Canada français, Monseigneur de Pontbriand, 1740–1760 (Paris, 1910).— Gosselin, L’Église du Canada jusqu’à la conquête, III.— Claudette Lacelle, Monseigneur Henry-Marie Dubreuil de Pontbriand : ses mandements et circulaires (thèse de m.a., université d’Ottawa, 1971).— Henri Têtu, Notices biographiques ; les évêques de Québec (Québec, 1889), 219–257.

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Jean-Guy Lavallée, « DUBREIL DE PONTBRIAND, HENRI-MARIE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 3, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 19 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/dubreil_de_pontbriand_henri_marie_3F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/dubreil_de_pontbriand_henri_marie_3F.html |

| Auteur de l'article: | Jean-Guy Lavallée |

| Titre de l'article: | DUBREIL DE PONTBRIAND, HENRI-MARIE |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 3 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1974 |

| Année de la révision: | 1974 |

| Date de consultation: | 19 janv. 2026 |