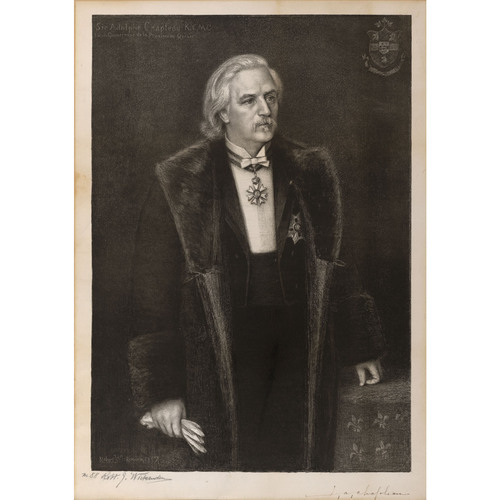

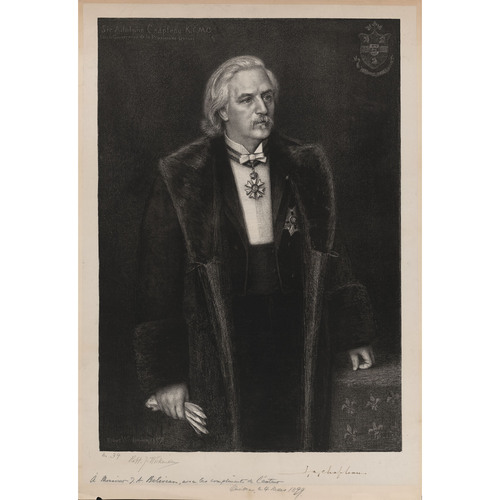

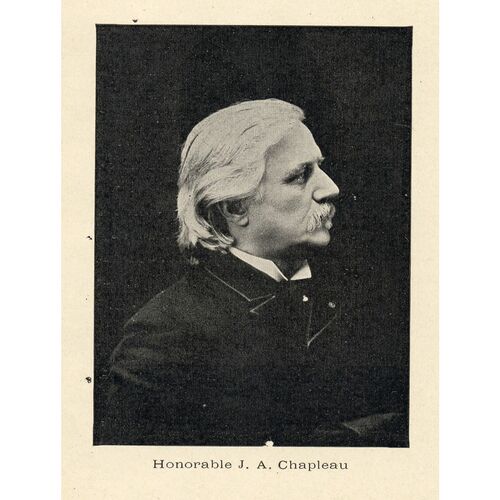

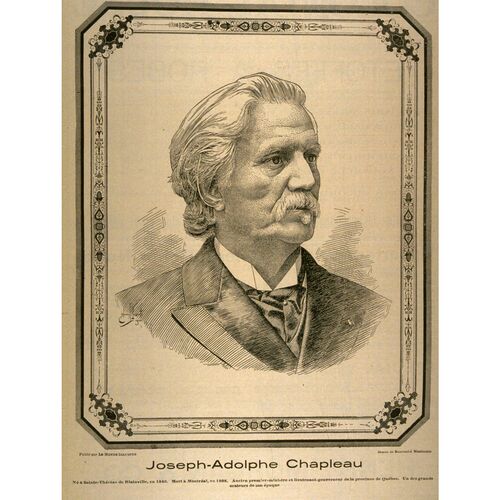

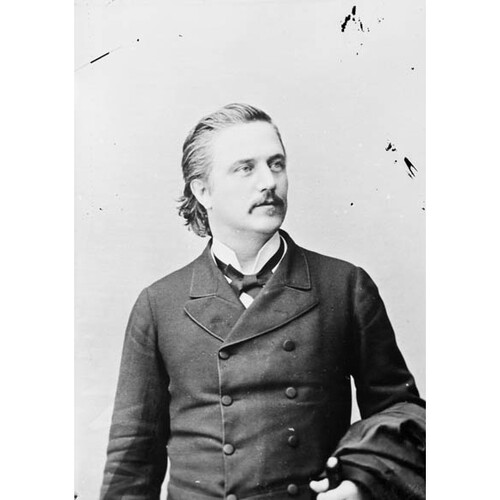

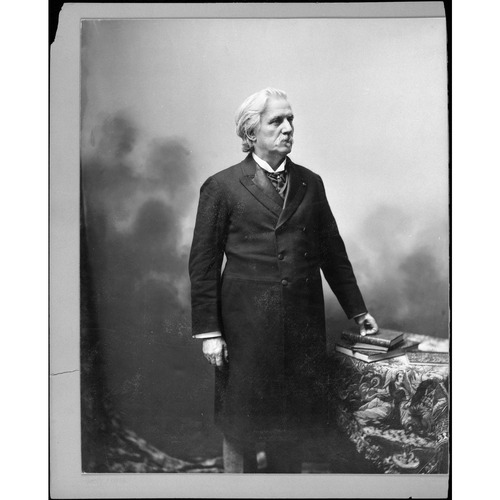

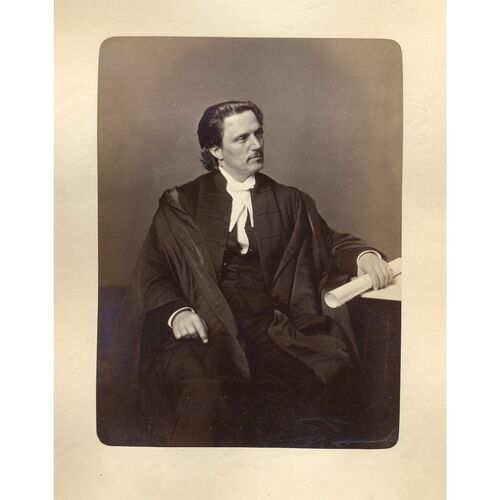

CHAPLEAU, sir JOSEPH-ADOLPHE, avocat, éditeur, homme politique, directeur de journal et fonctionnaire, né le 9 novembre 1840 à Sainte-Thérèse, Bas-Canada, fils de Pierre Chapleau et de Zoé Sigouin ; le 25 novembre 1874, il épousa à Sherbrooke Marie-Louise King, et ils n’eurent pas d’enfants ; décédé le 13 juin 1898 à Montréal et inhumé trois jours plus tard dans la même ville.

Joseph-Adolphe appartient à la huitième génération des Chapleau au Canada. Son ancêtre, Jean Chapeleau, est né en 1626 de Jean et de Françoise Brochard dans la paroisse des Brouzils, aujourd’hui en Vendée. Au milieu du xviie siècle, il immigre en Nouvelle-France et s’établit à La Canardière, près de Québec, où il est maître maçon. Le 26 avril 1654, il y épouse Jeanne Gagnon, de l’évêché de Poitou. Les six enfants nés de ce mariage font souche dans le pays, plus ou moins près de Québec, selon ce que leur offre l’effort de colonisation et de développement intégral de la colonie entrepris à la fin du xviie siècle. Un descendant des Chapeleau se trouve parmi les premiers habitants de la seigneurie de Terrebonne. Joseph-Adolphe est sans doute de cette lignée, puisque sa famille est du village de Sainte-Thérèse, dans le domaine de Blainville, de la seigneurie des Mille-Îles, voisine immédiate de la seigneurie de Terrebonne. Son père, Pierre Chapleau, est un paisible entrepreneur-maçon, « un tailleur de pierre ». C’est un homme grand de six pieds, qui commande le respect tant par « sa scrupuleuse probité » que par « sa belle tête ». Joseph-Adolphe gardera de son père le souvenir d’un homme qui s’est contenté toute sa vie de « travailler, aimer et prier » et d’« un honorable représentant du travailleur canadien ». Sa mère, femme remarquable, aurait légué à son fils ses dons les plus éclatants, au dire d’Arthur Dansereau*, ami intime de la famille, conseiller personnel et collaborateur de Chapleau en politique.

La famille est modeste et, comme si souvent à l’époque, la phtisie y fait des ravages. Deux enfants, Henri et Philomène, en meurent à la fleur de l’âge. Rien n’indique que la maladie ait atteint Joseph-Adolphe lui-même. Cependant, toute sa vie, il sera fragile de santé, s’enrhumera au moindre refroidissement et devra s’imposer de fréquentes cures de repos.

Tout jeune, Joseph-Adolphe se montre intelligent, vif et curieux. Il a le goût d’apprendre. Grâce à la famille Masson, les parents trouvent le moyen de lui donner des études supérieures. Après avoir fréquenté l’école du village de Sainte-Thérèse, Joseph-Adolphe entre au collège Masson, où se donne alors un enseignement classique. Le collège a été fondé grâce à la générosité du seigneur Joseph Masson*. Depuis la mort de son mari en 1847, Marie-Geneviève-Sophie Raymond continue de soutenir l’établissement comme un bien de famille. Elle y entretient aussi des jeunes hommes de familles plus modestes, qu’on lui recommande parce qu’ils semblent destinés au sommet de l’échelle sociale, dans le sacerdoce ou sur la scène politique. Sous son influence, Joseph-Adolphe va faire ses classes de philosophie au séminaire de Saint-Hyacinthe. C’est le choix que la seigneuresse de Terrebonne a fait quelque dix ans plus tôt, à l’instigation de Mgr Ignace Bourget*, pour son fils Louis-Rodrigue*. Le jeune Chapleau, qui a beaucoup de talent, peut profiter d’un enseignement qui jouit d’une excellente réputation et qui se présente comme un rempart dans le Bas-Canada contre les valeurs anglo-saxonnes. Le séminaire de Saint-Hyacinthe est, en effet, « un foyer d’éducation nationale et de sentiment patriotique ». Une grande partie de la bourgeoisie bien pensante du Bas-Canada y est formée.

À la fin de ses études, Chapleau opte pour le droit, qu’il étudie auprès des avocats Gédéon Ouimet*, Louis-Siméon Morin* et Louis-François-Wilfrid Marchand, de Montréal. Lorsqu’il est admis au Barreau du Bas-Canada le 2 décembre 1861, il vient tout juste d’atteindre la majorité.

Chapleau commence immédiatement à exercer sa profession à Montréal. Il s’associe d’abord à Ouimet, celui qui l’a initié au droit, dans l’étude Moreau et Ouimet. Au cours de sa carrière, il travaillera successivement avec Joseph-Alfred Mousseau*, Edward Carter, Levi Ruggles Church, Albert William Atwater, Charles Champagne, ainsi qu’à l’étude Moreau, Archambault, Nicolls et Brown. Chapleau se spécialise en droit criminel. En 15 ans de pratique, il figurera dans 22 procès pour meurtre, et en gagnera 21. Il met dans ses plaidoyers de l’intelligence et de la sensibilité. Il y ajoute une mise en scène favorable, comme on le fait volontiers à l’époque. Laurent-Olivier David* en donne cette description : « Sa figure pâle et sympathique encadrée d’une longue chevelure qu’il faisait flotter sur ses épaules, la façon dont il savait se draper dans sa toge, sa voix mélodieuse et ses appels touchants, passionnés, à la pitié, à la miséricorde, avaient un effet miraculeux sur les jurés. » Chapleau acquiert une réputation qui le distingue des avocats de son âge, mais sa nature appelle quelque chose de plus.

Avec quelques amis, Ludger Labelle*, Louis-Wilfrid Sicotte, Joseph-Alfred Mousseau et Laurent-Olivier David, Chapleau fonde à Montréal en 1862 le Colonisateur. Ces jeunes intellectuels se croient investis d’une mission et cherchent à se faire un nom et une place dans les débats de l’heure. Mais leur aventure est de courte durée puisque le journal publie son dernier numéro le 27 juin 1863.

Chapleau est bientôt tenté par la politique. À 19 ans, il a participé à des campagnes électorales et il garde la nostalgie de ces luttes que domine la passion, souvent de façon excessive et brutale. À Montréal, dans le milieu où vit Chapleau, la politique est au menu de toutes les conversations et, depuis le début des années 1860, elle cause de profondes inquiétudes. L’union des deux Canadas n’a jamais été vigoureuse, mais elle agonise alors et met en péril l’autonomie législative du Bas-Canada. Dans l’entourage de Chapleau, on se demande si les assauts du Haut-Canada et sa politique de la « Rep. by Pop. », la représentation proportionnelle à la population, n’auront pas finalement raison de l’existence du Bas-Canada comme entité différente du Haut-Canada. On sent le besoin d’une réforme constitutionnelle de fond et on est prêt à beaucoup pour la réaliser.

Dans ce contexte d’antagonisme interprovincial s’ouvre en 1864 l’ère de la Confédération canadienne. Le projet presse tous les nationalistes à s’engager selon leurs talents car, pense-t-on, « [m]ieux vaut une confédération imparfaite dans sa forme, qu’une union législative des Canadas avec la représentation basée sur la population ». Chapleau décide alors de faire le saut en politique active pour soutenir le projet de Confédération et appuyer le parti libéral-conservateur que dirigent George-Étienne Cartier* et John Alexander Macdonald. Il rompt ainsi avec une partie de la jeunesse conservatrice qui se rebelle contre Cartier.

Au lendemain de la mise en vigueur de la Confédération, le 1er juillet 1867, des élections se tiennent pour la chambre des Communes et l’Assemblée législative de la province de Québec. Dans la circonscription de Terrebonne, Louis-Rodrigue Masson se présente à la chambre fédérale. Il envisage de siéger aussi au Parlement provincial, comme le feront d’ailleurs un grand nombre de ses amis politiques, puisque rien ne s’oppose au double mandat pour la province de Québec. Il a l’appui du chef du parti conservateur, George-Étienne Cartier, qui veut jouer sûr dans Terrebonne, aux mains des « rouges » depuis 1861. Son représentant, Louis Labrèche-Viger*, a d’ailleurs voté contre le projet de Confédération en 1865. Faisant fi de sa dette envers la famille Masson et du désir de Cartier, Chapleau parvient, grâce à quelques intrigues, à obtenir le mandat provincial de la circonscription de Terrebonne. Sa carrière s’ouvre donc sur un geste d’insubordination envers son chef et d’autonomie personnelle à l’égard des Masson. Cette attitude n’entame pourtant pas son engagement envers le parti libéral-conservateur ni envers le projet de Confédération. Le jour même où il est élu sans opposition député de Terrebonne contre la volonté et les ordres de Cartier, il vient au secours de son chef, dont l’élection est sérieusement compromise. Dans une assemblée contradictoire, les ouvriers de Montréal-Est, affolés par Médéric Lanctot* et Ludger Labelle, le candidat de l’opposition, empêchent Cartier de se faire entendre. Chapleau se lance sur la tribune. Après un discours d’une heure sur les mérites du chef et les avantages de la Confédération, les applaudissements éclatent. À Cartier qui vient le remercier avec effusion, Chapleau répond : « Il n’y a pas de quoi, monsieur Cartier, ce n’est pas pour vous que je l’ai fait. » Cet incident révèle ce que Chapleau sera, pendant 25 ans, aux premiers rangs de la politique québécoise puis canadienne : dévoué, vrai, mais ferme, fier, parfois cassant et irritant. S’y révèle également le talent oratoire de Chapleau, dont on parle dans les cercles politiques et qui le devance au Parlement de Québec. C’est à lui que le premier ministre Pierre-Joseph-Olivier Chauveau* confie la tâche de proposer l’adresse en réponse au discours du trône. Chapleau profite de ce moment solennel pour lancer, le 30 décembre 1867, un appel à l’unité : « Nous sommes au berceau d’une constitution nouvelle ; autour d’un berceau, les passions se taisent, les divisions disparaissent, pour faire place à des sentiments d’amour, à des projets de gloire et d’avenir. » Il reprendra fréquemment cet appel au cours de sa carrière politique, qui comprendra trois actes : de 1867 à 1882, Chapleau siège à l’Assemblée législative de Québec, où il gravit tous les échelons ; de 1882 à 1892, il est à Ottawa, député de Terrebonne et ministre de la couronne ; de 1892 à 1897, il est lieutenant-gouverneur à Spencer Wood.

À son arrivée au Parlement de Québec, Chapleau n’est pas une vedette. La moyenne d’âge des députés est de 42 ans ; il n’en a que 26. Parmi ses nouveaux collègues, 19 ont déjà fait partie de la chambre du Canada-Uni ; il est sans expérience parlementaire. Un grand nombre ont du prestige : ils sont aussi députés, voire ministres, à la chambre des Communes, ils sont liés au monde des affaires ou ils ont eu une carrière militaire. Chapleau, lui, n’a pour tout crédit que ses quelques années de pratique juridique, son expérience au Colonisateur, ses liens professionnels avec Gédéon Ouimet, le procureur général du nouveau gouvernement Chauveau, ainsi que ses liens d’amitié avec quelques autres députés. Il possède cependant des dons que tous lui reconnaissent. C’est également un ambitieux. Il accorde donc une grande attention à tous les débats qui occupent la chambre avant de s’y engager personnellement.

Pendant son premier mandat, entre 1867 et 1871, Chapleau se compromet pourtant sur la question de l’éducation, révélant ainsi « un nationalisme prudent » mais fort. Cette question épineuse, le dernier gouvernement de l’Union n’a pas réussi à la régler. Hector-Louis Langevin*, qui prétendait le faire pour le Bas-Canada au cours de la session de 1866, a dû retirer son projet de loi, ce qui entraîna la démission du représentant de la minorité protestante du Bas-Canada, le ministre des Finances, Alexander Tilloch Galt. Au lendemain même de la Confédération, Joseph Cauchon* a dû renoncer à l’honneur de former le premier gouvernement provincial parce que sa violente opposition au projet de loi Langevin, un an plus tôt, lui avait aliéné la minorité protestante de la province et qu’aucun député anglophone n’acceptait de faire partie de son gouvernement.

La question des écoles est une priorité pour le premier ministre Chauveau, aussi détenteur du ministère de l’Instruction publique, créé en 1867. Des groupes de pression lui rappellent avec insistance que Cartier a promis publiquement d’obtenir du gouvernement québécois une législation scolaire qui satisfasse la minorité protestante. On lui demande de donner suite à la promesse du chef conservateur. Le 19 mars 1869, Chauveau présente donc son projet de loi sur les écoles, que le lieutenant-gouverneur sanctionne le 5 avril suivant. Cette nouvelle loi est bien reçue par les protestants car elle leur accorde les privilèges qu’ils réclamaient depuis plusieurs années et qui leur avaient échappé de justesse à la toute veille de la Confédération. Ils obtiennent ainsi la mainmise sur leurs écoles et un mode de financement plus adéquat. Il est clair qu’une loi aussi favorable à la minorité protestante de la province est le prix payé pour la Confédération et pour la paix politique et sociale de la nouvelle province de Québec. C’est aussi la preuve qu’on ne pourra gouverner à Québec sans concessions importantes à l’élément anglais, vu sa prépondérance dans la vie économique de la province.

La libéralité du gouvernement Chauveau ne fait pas l’unanimité chez les catholiques. Elle est l’objet de critiques dans la presse canadienne-française comme au Parlement. Tel que prévu par Chauveau comme par Cartier et Langevin qui dominent le gouvernement, c’est Cauchon qui ouvre le débat. Il ne peut laisser passer un projet de loi qui est, en quelque sorte, le calque du projet de loi Langevin de 1866. Le jeune Chapleau lui emboîte le pas en dénonçant les privilèges accordés à la minorité protestante et les dangers que représente tant de générosité de la part du gouvernement.

Dans les circonstances, cette première prise de position de Chapleau en chambre est courageuse, bien qu’elle ne soit pas sévère. On a ainsi la preuve que le jeune politicien est déjà capable de se mettre au-dessus de ceux qui le dérangent, même si ce sont eux qui ont en main son avenir politique. Chapleau manifeste la même indépendance en 1870, en votant contre le double mandat, parce que celui-ci pourrait mettre l’Assemblée législative à la remorque de la chambre des Communes et menacer ainsi l’autonomie provinciale.

Aux élections provinciales tenues à l’été de 1871, Chapleau est réélu sans opposition dans Terrebonne. De nouveau, Masson est tenté par la scène provinciale. Pour la paix de la circonscription, et comme c’est fréquent à l’époque, les deux hommes s’entendent pour s’appuyer mutuellement, les élections fédérales devant se tenir sous peu. Au Parlement, l’atmosphère n’est plus celle de 1867. Les conservateurs y sont encore majoritaires, mais l’ultramontanisme exprimé dans un manifeste, le Programme catholique [V. François-Xavier-Anselme Trudel*], aux élections précédentes, les divise en deux ailes de parti. Chapleau n’a pas eu à affronter personnellement un opposant programmiste. Il doit se définir cependant. Il est un conservateur libéral ; il prône la séparation de l’Église et de l’État, l’obéissance à « la puissance séculière » pour les matières civiles et à « la puissance spirituelle » pour les questions religieuses. Il n’a donc rien du conservateur d’extrême droite ni de l’ultramontain.

L’appartenance régionale divise également les conservateurs. Depuis la formation du gouvernement de Québec, les intérêts régionaux se sont précisés avec la création d’un regroupement de députés et l’apparition de chefs de région. Deux régions s’affrontent particulièrement au sein du parti : Montréal et Québec. Chapleau n’est pas le représentant officiel de la région de Montréal mais, dans les faits, c’est lui qui la défend avec le plus d’ardeur et d’autorité. Après la mort de Cartier en 1873, le nouveau chef du parti, Hector-Louis Langevin, lui confie la formation d’une ligue conservatrice dans la région de Montréal, et se charge lui-même d’une organisation semblable pour la région de Québec. Les conservateurs alors « hésitants » suivent Chapleau, surtout les jeunes qui, comme lui, penchent légèrement vers la gauche. Sans s’en douter, Langevin se tend un piège, puisque c’est ainsi que commence la longue rivalité qui marquera la carrière politique des deux hommes.

D’autre part, beaucoup de députés ministériels contestent le cabinet Chauveau à cause de sa grande faiblesse administrative. Ils s’opposent également au double mandat, qui favorise les empiétements du gouvernement fédéral et entame, dans les faits, l’autonomie de la province. Chapleau prend part à cette double protestation, assurant ainsi sa promotion politique. Après la démission forcée du premier ministre en 1873, Gédéon Ouimet remplace Chauveau. Le 27 février, il fait de son disciple Chapleau le solliciteur général de son gouvernement.

Chapleau se trouve ainsi impliqué dans le scandale des Tanneries qui ébranle fortement le gouvernement Ouimet en 1874 [V. Louis Archambeault*]. Le cabinet a voté à la hâte l’échange d’un terrain d’environ 25 arpents dans le village des Tanneries pour un autre, d’une quarantaine d’arpents, situé au coteau Saint-Pierre. La transaction est dénoncée comme défavorable à la province et on accuse alors le gouvernement Ouimet d’avoir fait le jeu des spéculateurs fonciers. Il aurait cédé une propriété de 200 000 $ pour la moitié d’une autre, soit pour la valeur d’environ 20 000 $. On découvre également un jeu d’influences, dans lequel Dansereau, l’ami de Chapleau, aurait été très actif. Le 22 septembre, Ouimet remet le gouvernement à Charles Boucher* de Boucherville, qui s’entoure d’hommes que n’a pas touchés le scandale des Tanneries mais qui n’ont pas assez de tendances communes pour constituer un gouvernement fort.

L’enquête qui suit établit la corruption dans cette affaire et recommande l’annulation de la vente. Les enquêteurs démontrent que Dansereau a bénéficié de renseignements auprès de Chapleau. Coupable ou non, celui-ci se trouve compromis, ce qui aurait pu bloquer son élan politique. Mais la province de Québec est pauvre d’hommes d’avenir et Ottawa en recrute déjà un grand nombre.

En 1874, deux autres événements marquent la vie de Chapleau. Il en sort mieux armé à différents égards. En octobre, on le désigne avocat d’office pour la défense d’Ambroise-Dydime Lépine* et de ses compagnons métis, arrêtés relativement à la mort de Thomas Scott* en 1870. Dans le cas de Lépine, Chapleau n’a pas raison du fanatisme anglais, mais il est plus heureux en ce qui concerne André Nault* et Elzéar Lagimodière. Il a fait le voyage à Winnipeg à ses frais et il a plaidé sans honoraires. Il est clair que Chapleau s’associe au nationalisme ethnique de son temps, dont l’un des traits est la mission providentielle de propager la culture française et la foi catholique romaine sur un continent anglo-saxon et protestant. Dans cette perspective, la province de Québec doit se rendre responsable de la communauté métisse de l’Ouest et lui donner tous les moyens de survivre d’abord, puis de se développer, grâce à un mouvement de colonisation en partance des rives du Saint-Laurent. La solidarité ethnique soutient donc Chapleau dans cette intervention en faveur des Métis. Mais le geste n’est pas totalement gratuit. Un voyage dans l’Ouest est une aventure dont rêvent beaucoup de jeunes qui ont connu Louis Riel* quand il était au collège à Montréal, ce qui est le cas de Chapleau. En plus, la participation à un procès qui fait la manchette de la presse du pays ne peut que consolider une carrière politique.

À peine revenu de Winnipeg, Chapleau épouse à Sherbrooke Marie-Louise King, fille du lieutenant-colonel Charles King, militaire de marque né en Angleterre et venu s’établir en 1860 à Sherbrooke, où il devient un très riche spéculateur foncier. Marie-Louise est une jeune fille accomplie, éduquée chez les religieuses, bien qu’elle soit protestante. Elle parle très bien le français, elle est musicienne et possède une belle voix qu’elle a cultivée dès sa tendre enfance. Chapleau l’a rencontrée un an plus tôt, à l’occasion d’un concert à Montréal. C’est donc la musique qui unit d’abord les époux, car Chapleau est lui-même artiste à ses heures et chante « à ravir les vieilles chansons de France ». Par un tel mariage, Chapleau gagne à la fois les moyens de payer ses plaisirs, qui sont toujours très nombreux, et d’obtenir « la faveur des grands ».

Le programmiste Boucher de Boucherville et Chapleau ne sont pas des amis. Des pressions politiques obligent pourtant le premier ministre à encourager l’ascension de Chapleau. Il en fait même le secrétaire de son gouvernement le 27 janvier 1876. Chapleau accepte la tâche, non sans regarder du côté d’Ottawa. Il rêve d’un « changement de décors et d’acteurs » et, il faut le croire, d’une scène plus prestigieuse, où donner sa pleine mesure. Mais Ottawa est alors sans avenir immédiat pour un conservateur. Au contraire, Québec lui réserve une lutte comme il les aime, avec le renvoi d’office du ministère de Boucher de Boucherville par le lieutenant-gouverneur Luc Letellier* de Saint-Just le 2 mars 1878 et la formation d’un ministère libéral, que sanctionnent les élections qui suivent. À Ottawa, cependant, le parti conservateur reprend le pouvoir le 17 septembre 1878. Deux promesses figurent à son programme électoral : l’instauration d’une Politique nationale en matière économique [V. sir Samuel Leonard Tilley] ; la destitution du lieutenant-gouverneur de Québec, Letellier de Saint-Just. Le nouveau gouvernement Macdonald s’attaque immédiatement au rajustement du tarif protectionniste, mais il tarde à régler le sort du lieutenant-gouverneur. Chapleau estime qu’il faut « une pression violente » sur sir John car, s’il est « laissé à lui-même, il aura des conseillers froids dans les Anglais, et les choses languiront ». Il est sûr que le sort du parti conservateur à Québec est lié au dénouement de l’affaire Letellier. Sous forme de plaisanterie un peu cavalière, Chapleau écrit cette prévision : « Spencer-Wood est en ce moment un vrai baromètre. Si le bonhomme sort, c’est le beau temps, s’il reste chez lui c’est du mauvais ! [...] Et dire que c’est vous à Ottawa qui faites la pluie et le beau temps. » Chapleau mène le combat contre les intrigues de Macdonald qui subit des influences en Ontario, il soutient ses amis d’Ottawa dans leurs démarches auprès du chef, réagit à chaque épisode de l’affaire, calme les membres du Club Cartier lorsqu’ils réclament la démission en bloc des ministres fédéraux de la province de Québec, s’impatiente quand la solution retarde, soutient Langevin qui joue en Angleterre le rôle le plus important dans le dénouement du drame Letellier, se réjouit enfin à l’annonce de la destitution du lieutenant-gouverneur le 25 juillet 1879.

Chapleau sort donc de la crise Letellier plein d’une force nouvelle. Il a plus que jamais les yeux tournés vers Ottawa et ne manque pas d’y souligner ses mérites. Cependant, avant de passer à la scène fédérale, il se donne la mission de refaire l’unité du parti et de remettre la province aux conservateurs. À cette dernière fin, avec l’appui de Louis-Adélard Senécal*, le grand argentier du parti, il gagne à sa cause le Conseil législatif, qui refuse de voter les subsides. Le coup d’État du Conseil législatif, qui fait écho au coup d’État Letellier, entraîne la chute du gouvernement d’Henri-Gustave Joly*.

Chapleau devient premier ministre de la province le 31 octobre 1879, à l’âge de 38 ans. Homme politique habile, il sait manier les hommes presque aussi bien que la parole. Mais comme il est sans majorité sûre à la chambre, il ne peut espérer gouverner sainement la province à moins d’une coalition qui unirait les modérés des deux partis. Depuis la Confédération, l’idée d’une telle entente revient régulièrement. On en fait le fondement d’un gouvernement fort et la condition de l’autonomie provinciale.

À son arrivée au pouvoir, Chapleau prend donc l’initiative d’une union avec les libéraux de droite. À cette fin, il charge Mousseau, alors député conservateur, d’approcher Honoré Mercier, l’âme du parti libéral depuis la chute du gouvernement Joly. Mercier est séduit par le projet. Les deux chefs ont des origines professionnelles et politiques communes et, en dépit de cheminements divergents, ils restent de bons amis. Dans ces circonstances, la formation d’un cabinet de coalition est plus réaliste que jamais. Tant que les négociations sont secrètes, Chapleau garde espoir, même si les libéraux posent des conditions exigeantes, dont l’abolition du Conseil législatif. Mais quand les pourparlers sont connus, les ultramontains partent en guerre et réclament le maintien des chambres hautes aux deux niveaux du gouvernement comme remparts contre le libéralisme. Une fois de plus, l’union entre conservateurs et libéraux modérés échoue. Chapleau y reviendra en 1881. Il essuiera semblable échec. Mercier sera plus heureux en 1886. Son parti national ne survivra pourtant que quelques années à l’émotion collective soulevée autour de la pendaison de Riel.

À la direction de la province, Chapleau a un règne de courte durée. Il prend le fauteuil du premier ministre le 28 mai 1880, après la démission forcée de Joly. Il l’occupe de nouveau pendant la session de 1881. Bien que son parti gagne les élections du 2 décembre suivant avec une écrasante majorité (il remporte 49 des 65 sièges), Chapleau connaît une session difficile au printemps de 1882 et se voit contraint de quitter Québec pour Ottawa en juillet de la même année. Son règne de premier ministre de la province est donc tumultueux. Les difficultés proviennent, comme il se doit, de l’opposition libérale, mais aussi de son propre parti, où les ultramontains se méfient de leur chef et le surveillent de très près.

Au tout début de la session de 1880, Chapleau a l’occasion de tester son pouvoir. Les libéraux, victimes du Conseil législatif quelques mois plus tôt, présentent le 2 juin 1880 une motion qui vise à en référer à la reine pour l’abolition du conseil. Ils ont l’appui de presque toute la population anglaise de la province et même celui de la presse conservatrice, la Minerve et le Courrier de Montréal. Chapleau et plusieurs de ses lieutenants se trouvent dans l’embarras, car ils ont envisagé de façon positive la suppression du conseil en vue d’une entente avec Mercier. Mais les ultramontains sont aux aguets. La motion présentée par Mercier est rejetée par 35 voix contre 27. En deux ans de pouvoir, Joly n’a pas connu pareille majorité. Chapleau peut donc être confiant, d’autant plus qu’il a mis à son menu ministériel des mesures sagement préparées pendant les vacances parlementaires et propres à redresser l’économie de la province.

Chapleau soumet à la chambre deux projets négociés avant la session. Pour renflouer le trésor provincial, le gouvernement a conclu sur le marché monétaire de Paris un emprunt de 4 millions de dollars, à un taux favorable de 5 %. D’autre part, il a obtenu l’appui financier des banquiers français pour la fondation d’un Crédit foncier franco-canadien, fonds social de 25 millions de francs (5 millions de « piastres ») constitué pour des prêts aux cultivateurs, aux corporations municipales et scolaires, aux fabriques et même au gouvernement de la province. L’emprunt obtient l’approbation de l’Assemblée, et la fondation du Crédit foncier franco-canadien est votée par les deux chambres au cours de la session de 1880. Chapleau acquiert ainsi une très grande influence. Dans les milieux d’affaires, on entrevoit que les industriels français investiront, entre autres, dans l’exploitation des phosphates et de la betterave à sucre et dans l’organisation du Crédit mobilier. Autrement dit, on pressent, grâce aux relations avec les capitalistes français, un développement économique qui rattraperait celui de l’Ontario, qui accuse déjà une avance inquiétante. Les francophiles se montrent particulièrement heureux de cette première collaboration d’envergure avec la France depuis la Conquête. « Non seulement nous avons réussi à créer en Europe un nouveau crédit à la province, mais nous avons encore fait renaître un lien de sympathie entre le Bas-Canada et notre ancienne patrie, la vieille France », écrit la Minerve du 7 novembre 1881. « Nous avons réussi à donner du sentiment au capital, et cette affection fraternelle retrouvée après plus d’un siècle d’oubli a déjà produit les résultats les plus heureux pour notre province. »

Le gouvernement Chapleau présente, au cours de cette session qui a tous les caractères d’une avant-première, un autre projet de loi d’ordre économique. Il crée un fonds consolidé d’emprunt municipal. La plupart des municipalités sont endettées envers la province pour des prêts contractés 25 ans plus tôt, avant même la Confédération et la création de la province de Québec. Le gouvernement propose de ne calculer les intérêts que pour une période de 12 ans, à un taux maximum de 5 %, d’y ajouter le capital et d’accepter le paiement de la dette en obligations négociables. Le projet reçoit l’appui des deux côtés de la chambre. Au Conseil législatif, c’est Joly qui le défend avec le plus de chaleur et de conviction. Enfin, dans l’intention de consolider son pouvoir, le gouvernement Chapleau présente un budget sobre et rassurant, susceptible de rétablir l’équilibre dans les finances de la province.

Après une première session, Chapleau estime qu’il a acquis une majorité assez solide, assez disciplinée pour lui permettre de résister à tous les orages. Certaines questions bouleversent la province depuis plusieurs années. Le premier ministre n’a pas osé les aborder dans la première session de son gouvernement, alors que sa majorité était inconnue. Mais elles dominent les sessions de 1881 et de 1882.

À l’intérieur du parti conservateur, différents sujets divisent les ultramontains, qui se nourrissent des idées de Louis Veuillot et des enseignements de Pie IX, et les modérés qui, sans idéologie précise, vivent pour l’État, le parti et, prioritairement, pour les intérêts économiques de la province. La question universitaire est l’un des sujets de division qui déchire le parti depuis bientôt dix ans. Dans les faits, elle constitue un dialogue de sourds entre Montréal et Québec sur le droit de l’université Laval d’ouvrir des succursales à l’extérieur de Québec. En 1872, Laval a décidé d’établir quatre facultés à Montréal : théologie, sciences et arts, droit et médecine. Les trois premiers établissements se sont faits sur la base d’ententes avec les sulpiciens ou les jésuites, mais l’école de médecine et de chirurgie de Montréal a refusé et refuse encore en 1881 le joug de Laval [V. Thomas-Edmond d’Odet d’Orsonnens]. De démarche en démarche, l’université en arrive à demander au gouvernement une charte additionnelle qui donnerait un statut légal à sa succursale de Montréal. Appelé à se compromettre dans la dispute, Chapleau ne peut soutenir les ultramontains intransigeants qui ont en main la cause de Montréal, d’autant plus que sept évêques sur huit soutiennent Laval, voire militent en faveur de la succursale de Montréal. Il vient en plus de refuser à Mgr Louis-François Laflèche une déclaration officielle dans laquelle son gouvernement se serait engagé à soumettre sa législation au principe de subordination de l’État à l’Église. Il a aussi résisté à l’évêque, avec « la bénédiction » de l’ensemble de l’épiscopat, sur la question des immunités accordées à l’Église en relation avec la loi électorale. Selon lui, il n’était pas opportun de présenter un projet de loi formel sur les immunités ecclésiastiques, parce qu’une telle loi aurait pu ranimer « la guerre sainte » et être jugée par les protestants comme « une agression » et, en conséquence, susciter « une controverse ardente », néfaste à « l’expansion des forces nationales et religieuses de l’élément canadien-français ».

La loi spéciale demandée par l’université Laval réussit d’abord l’épreuve du comité des bills privés, le 3 juin 1881, par 9 voix contre 4. À l’Assemblée législative, la recommandation du comité suscite quatre heures de discussion, puis elle est votée le 13 juin à minuit par 31 voix contre 20. Le vote favorable à Laval est moins celui des conservateurs que celui des libéraux de Mercier, puisque les premiers ne donnent que 10 des 31 « pour » enregistrés.

Une telle loi ne réussit pas à régler la question universitaire et elle n’a rien pour rétablir la paix dans le parti conservateur. Pendant la courte session de 1881, Chapleau a gagné des ennemis, qui ne perdent aucune chance de l’incriminer. Exaspéré, malade en plus, conscient de s’enliser à la direction du ministère, il part pour Paris, le lendemain même de la dissolution des chambres. Il voyage en compagnie de sa femme, qui est chez elle autant à Paris qu’à Londres ou à Québec. Senécal et sa famille sont aussi du voyage, ce qui n’est pas sans susciter de vives réactions dans la presse. Ce dernier, trésorier du parti conservateur, est vu comme l’éminence grise de Chapleau. Ambitieux, audacieux, fort de la puissance que donne l’argent, il a une activité économique sans pareille dans le milieu canadien-français. Senécal a largement contribué à la destitution de Letellier, à la chute du gouvernement Joly et à écarter les libéraux du pouvoir en 1879. Chapleau lui doit en grande part sa promotion politique et, davantage encore, sa situation financière personnelle. Senécal l’entraîne, en effet, dans un grand nombre d’affaires, ce qui ne manque pas d’irriter la presse libérale. Mais la Minerve vient à son secours ; le salaire de 3 000 $ par an qu’on paie à un ministre, sans allocation supplémentaire pour ses frais de déplacement et de représentation, « ne permet pas de faire des folies ».

En Europe, Chapleau remplit la mission d’un chef d’État, en plus de se reposer et de prendre ses distances par rapport aux problèmes de la province. Il se rend aussi à Rome, où l’on ne manque pas de l’interroger sur la question universitaire. Il revient au pays le 17 septembre 1881 en compagnie de Macdonald qui lui conseille de tenir des élections au plus tôt et d’envisager sérieusement son départ pour Ottawa. Chapleau suit l’avis de son chef et annonce des élections pour le 2 décembre. Après une éclatante victoire, il prépare la session de 1882, où il doit soumettre à la législature les intentions de son gouvernement concernant le chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental, probablement l’acte principal de ses trois années d’administration.

L’affermage ou la vente de cette importante propriété de la province est à l’étude depuis plusieurs années. Quand Chapleau est arrivé au pouvoir, il s’est engagé à trouver la solution la plus avantageuse pour la province. Il en est arrivé à céder à la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique le tronçon ouest (Montréal-Ottawa) pour un montant de 4 000 000 $. Puis il vend le tronçon est (Montréal-Québec) à un syndicat formé et dirigé par Senécal. Cette transaction donne lieu à d’amères critiques. On estime qu’elle sacrifie les intérêts financiers de la province à la politique ferroviaire du Canada. Le 19 février 1882, Chapleau avoue lui-même à Macdonald, alors qu’il en négocie la vente : « Nous pourrions trouver, (& j’en ai déjà l’offre) un montant d’argent plus considérable [...] mais je sais que vous préférez l’arrangement que je négocie [...]. » D’autre part, la transaction favorise Montréal, dont elle fait le terminus du chemin de fer canadien du Pacifique. Enfin, elle est surtout l’œuvre de Senécal, et on ne peut douter que l’homme y réalise des profits considérables pour lui-même et ses amis. Après s’être sacrifié à trois reprises pour refaire la position du parti conservateur dans la province de Québec, Chapleau se trouve devant un parti plus divisé que jamais. Les « castors », que dirige François-Xavier-Anselme Trudel, et les « senécalistes » s’y affrontent durement. « Chapleau est mort », écrit Joseph-Israël Tarte* à Langevin, en demandant l’autorisation de lui porter un dernier coup. « Il s’agit de convaincre Mc de ne faire que le strict nécessaire. » Mais à Ottawa les ministres ont les mains liées envers Chapleau et la dernière transaction n’est pas de nature à les libérer. Le 29 juillet 1882, Macdonald appelle Chapleau au ministère fédéral pour être secrétaire d’État. Depuis le 20 mai 1881, Mousseau occupe le poste, mais il a accepté de céder sa place à Chapleau quand celui-ci serait prêt à passer à Ottawa. La permutation Chapleau-Mousseau confirme l’échec non pas du régime Chapleau, qui a servi les intérêts économiques de la province, mais des illusions de Chapleau sur ses chances de refaire l’unité du parti. Chapleau est victime de l’idéologie ultramontaine. On comprend qu’il rêve encore de l’union des modérés, conservateurs et libéraux.

Le 22 mai 1883, Chapleau fait son entrée à la chambre des Communes, escorté du premier ministre et de sir Hector-Louis Langevin, chef de l’aile provinciale du parti conservateur et leader des députés canadiens-français à Ottawa. Depuis l’affaire Letellier, Langevin jouit d’un grand prestige à l’intérieur du parti et il est particulièrement jaloux de son influence. Très prudent, mal à l’aise dans ses fonctions de chef, il a réussi à demeurer neutre dans le conflit qui a coûté la tête de Chapleau. Il a même laissé à chaque faction l’illusion d’avoir son appui. La venue d’un homme de la trempe et du passé politique de Chapleau n’a rien pour le rassurer. À juste titre, il y voit « la fin de son repos ».

Les premiers mois de Chapleau au gouvernement canadien sont pourtant paisibles. Au secrétariat d’État, il a peu d’influence et, en conséquence, peu de poids quant au favoritisme, en comparaison de Langevin, au département des Travaux publics. L’antagonisme Langevin-Chapleau demeure donc à l’état latent jusqu’à ce que Mousseau soit acculé à la chute comme premier ministre de la province de Québec. Les castors, qui ne voient en lui que « l’ombre de Chapleau » et qui sont stimulés par l’Étendard montréalais de François-Xavier-Anselme Trudel, l’ennemi notoire du régime Chapleau-Senécal-Mousseau, mettent tout en œuvre pour ruiner son autorité. Quand un rouge comme François-Xavier Lemieux* est élu dans Lévis grâce à leur appui, un changement s’impose. Langevin prend la situation en main, mais il est incapable d’obtenir la démission de Mousseau. Il doit donc accepter que Macdonald s’en remette à Chapleau en ce moment critique et que le choix du successeur de Mousseau se fasse sans lui. Chapleau a alors l’occasion de prouver ce qu’il soutient depuis longtemps : pour une administration forte et efficace dans la province de Québec, il faut une coalition. Avec les libéraux modérés, celle-ci s’est avérée impossible, à plusieurs reprises. Il faut donc penser au rapprochement des deux factions du parti sous le commandement d’un homme qui « ne soit l’ennemi de personne ». À défaut de Masson, qui refuse de prendre la direction de la province, cet homme, c’est John Jones Ross*, qui a signé en 1871 le Programme catholique mais qui s’est refroidi depuis, au point d’être simplement un fervent catholique. Chapleau croit qu’il n’est pas à la hauteur de la situation, mais il se rallie, en janvier 1884, à son ministère qui représente toutes les nuances du parti conservateur provincial. Il accepte la victoire de l’ultramontanisme au Québec, qui consomme sa propre défaite. Il demande l’entrée de Senécal au Sénat, en retour de sa fidélité au parti et du rôle qu’il a joué dans les derniers événements. Mais Macdonald ne saurait donner davantage aux amis de Chapleau sans s’exposer à perdre la paix qu’il vient d’établir au Québec et qui est encore bien fragile. Chapleau obtient pourtant la responsabilité du district de Montréal. Maître de la région la plus peuplée, la plus riche et la plus active de la province, il prend de l’ascendant sur ses collègues, et devient donc plus menaçant pour Langevin. Le fait qu’il soit maintenu dix ans au secrétariat d’État, alors qu’il demande avec insistance un portefeuille qui se prête mieux à l’exercice du favoritisme ministériel, n’est pas étranger à la rivalité croissante entre Langevin et lui.

Pendant que le parti s’occupe à régler les problèmes politiques de la province de Québec, aucune grande question ne fait surface à la chambre des Communes. Le parti au pouvoir jouit d’une majorité confortable ; le pays en est à une période de consolidation économique : la Politique nationale est mise en place, le transcontinental est en voie de réalisation, les grandes institutions financières soutiennent de nouvelles industries et le commerce trouve des marchés diversifiés. Au point de vue constitutionnel, il y a de sérieuses discussions, voire des affrontements, entre le gouvernement fédéral et les provinces sur le pouvoir d’annulation du fédéral, les empiétements législatifs du pouvoir central, l’autonomie des provinces et de « meilleures conditions » à la Nouvelle-Écosse [V. Archibald Woodbury McLelan*]. Mais ces discussions ont lieu en dehors du Parlement et n’ont guère d’écho en chambre. Chapleau a donc peu d’occasions de prendre la parole aux Communes. Il a cependant la chance de plaider une cause qui lui tient à cœur, celle des relations avec la France. Comme premier ministre de la province de Québec, il a cru bon d’établir des relations entre le Québec et la France. Il n’a pas agi par esprit « de clocher » ou au nom de « la nationalité ». « De tous les députés de la Chambre qui sont d’origine française, je crois, que je serai le dernier à être soupçonné de cette partisanerie de race », soutient-il. Il estime qu’il est dans l’ordre que le Canada ait des relations avec les métropoles de ses deux peuples fondateurs. Comme le pays a un agent à Londres afin d’attirer l’immigration britannique et d’assurer les échanges commerciaux avec l’Angleterre, il devrait en avoir un à Paris. Il pourrait à tout le moins donner à Hector Fabre*, que Chapleau a lui-même nommé en 1882 agent de la province de Québec dans la capitale française, un plein mandat pour représenter aussi le Canada.

En 1885 éclate la rébellion du Nord-Ouest [V. Louis Riel], qui agite le pays tout entier. La rébellion elle-même est de courte durée, car le gouvernement canadien est en mesure de l’étouffer rapidement. Il a un droit légal sur les Territoires du Nord-Ouest et il peut compter sur la Police à cheval du Nord-Ouest et sur une force militaire permanente créée en 1883. Cette rébellion a cependant des conséquences si importantes qu’elle exige une prise de position de tous ceux qui participent alors au gouvernement du pays.

La pendaison de Louis Riel le 16 novembre 1885 constitue un drame national. Les Canadiens français la considèrent comme « un soufflet donné à la race », tandis que les Ontariens, qui ont la mémoire longue, voient enfin vengé le meurtre de Scott. Au Québec, l’indignation conduit à un mouvement nationaliste qui engendre le parti national. Mercier réunit ses libéraux, des conservateurs et des castors. En signe de protestation, les nationaux demandent la démission des trois ministres canadiens-français à Ottawa : Langevin, Adolphe-Philippe Caron* et Chapleau. D’autre part, Mercier se montre prêt à céder la direction du parti à Chapleau s’il veut mener la bataille contre le gouvernement canadien. Jouant de ruse, Macdonald déclare que, si ses trois collègues décident de quitter, il formera un ministère sans représentation canadienne-française. Chapleau hésite longuement. Joseph-Israël Tarte raconte qu’il le convoque un soir, avec Alexandre Lacoste* et son très vieil ami Arthur Dansereau. Avec eux, il veut « peser les pour et les contre » de l’offre des nationaux. L’analyse dure jusqu’à quatre heures du matin et Chapleau réfléchit seul le reste de la nuit. Le lendemain, au petit déjeuner, il annonce à ses conseillers qu’il ne démissionnera pas et conclut : « Nous sommes dans la fosse aux lions. » En fait, Chapleau se trouve piégé par le parti. C’est par nationalisme qu’il ne peut démissionner et c’est aussi au nom du nationalisme qu’il sera accusé de trahison. Il ne peut envisager d’autre situation pour le Québec que son appartenance au Canada, et son nationalisme ne renie pas la Confédération. Il pense donc qu’un gouvernement fédéral sans défenseur canadien-français serait néfaste à l’unité canadienne comme aux intérêts de la province. Il espère aussi que les conséquences négatives de la pendaison de Riel finiront par s’estomper. Il résiste à l’appel de Mercier, qui lui aurait pourtant assuré un triomphe sans précédent dans la province, et décide de rester un ministre « de second ordre » à Ottawa. « Je préfère le risque d’une défaite personnelle, écrivait-il à Macdonald le 12 novembre, au danger national imminent que pose la perspective d’une lutte dans l’arène des préjugés de race et de religion. » Mais il est conscient qu’une lutte d’une autre nature l’attend : « Il nous faudra nous battre, peut-être tomber. Eh bien, après tout, je préfère me battre et tomber dans le même bateau et pour le même drapeau. »

Avec le plus d’habileté possible, Chapleau fait face à la campagne qui se déclare dans la province contre les ministres du Québec à Ottawa. Dans une lettre aux Canadiens français, il justifie en ces termes la décision qu’il a prise : « Ma conscience me dit que je n’ai failli, dans cette circonstance, ni à Dieu, ni au Souverain, ni à mes compatriotes. Le courage qui m’a porté à faire mon devoir, sans faiblesse, ne me fera pas défaut dans les tribulations dont on me menace. J’ai servi mon pays, comme député, depuis dix-huit ans, avec joie, avec orgueil. Je ne continuerai à le faire qu’à une condition : celle de garder ma liberté, et d’avoir seul le souci de mon honneur et de ma dignité. »

Les événements renforcent la position de Chapleau dans le parti conservateur. L’influence de Langevin l’empêche néanmoins d’obtenir un ministère plus prestigieux. À la veille des élections que Macdonald doit tenir, car son mandat de cinq ans vient à terme, Chapleau exige une décentralisation réelle des pouvoirs dans le parti. Il menace de démissionner s’il n’obtient pas la parfaite autonomie du district de Montréal, c’est-à-dire tout le favoritisme, le choix des candidats aux élections et la responsabilité de la caisse électorale. Il demande en plus la disparition du Monde, que possède Langevin, à l’avantage de la Minerve, sur laquelle il a lui-même la haute main. Le 31 octobre 1886, il écrit à sir John : « Le centre d’action et d’information doit être la Minerve (je veux dire qu’il doit lui être relié) pour les députés francophones, tout comme l’est la Gazette pour les anglophones. Veuillez voir Langevin à ce sujet et bien lui faire comprendre, parce qu’il faut que je vous dise franchement que si les choses ne se passent pas de cette façon, j’entends me retirer complètement de la direction des élections et m’en tenir à ma propre circonscription. » Enfin, il exige la nomination de Senécal au Sénat. Macdonald, Langevin et Caron se rendent à toutes ses exigences, ce qui peut laisser croire que Chapleau a enfin le dessus sur ses collègues de la province de Québec.

Les élections générales ont lieu le 22 février 1887. La lutte est très ardue pour Macdonald et son parti. Partout, dans le pays, on dénonce les tendances centralisatrices du gouvernement Macdonald. Au Québec, Mercier a remporté la victoire aux élections du 14 octobre 1886, et la politique centralisatrice de sir John semble avoir contribué autant que l’exécution de Riel à la défaite des conservateurs. Chapleau réussit à reprendre toutes les circonscriptions de son district perdues aux élections provinciales. Le parti conservateur garde ainsi une majorité dans la région de Montréal, ce qui n’est pas le cas dans celles de Québec et de Trois-Rivières.

Après avoir établi le nombre d’élections qu’il a gagnées alors que la victoire semblait impossible, on a dit de Chapleau qu’il est « homme d’élections ». Il remporte, en effet, toutes les circonscriptions où il passe en 1878, 1881 et 1887. Il ne fait aucun doute qu’il est un orateur que les foules aiment et suivent volontiers. « Il électrisait les foules, écrira son secrétaire Arthur Beauchesne*, par une éloquence incomparable qui bouleversait ses adversaires, ébranlait les opinions les mieux arrêtées et attachait à sa personne tous ceux qui avaient l’heur de l’entendre. »

Chapleau est le vainqueur moral des élections de 1887 dans la province de Québec. Il en récolte du prestige mais peu de bénéfice. De toute façon, c’est dans un parti et un gouvernement affaiblis par l’affaire Riel et par le mécontentement des provinces qu’il est appelé à terminer sa carrière politique. Le régime Macdonald souffre visiblement d’épuisement, autant que les hommes qui l’ont établi et maintenu vivant pendant un quart de siècle. Pour sa part, Chapleau ne peut espérer un portefeuille de première importance tant que Langevin sera au gouvernement, et celui-ci refuse de partir, même pour Spencer Wood. Chapleau accepterait de succéder à Masson à titre de lieutenant-gouverneur de la province de Québec mais, à la suggestion de Tarte, c’est Auguste-Réal Angers* que l’on nomme.

Dans le contexte de l’irréversible rivalité Langevin-Chapleau se situe l’un des épisodes significatifs du rôle politique que joue la presse au xixe siècle. À Montréal, Chapleau est engagé dans deux journaux : la Minerve, dont il est l’un des actionnaires majoritaires et le directeur politique, et le Monde, que dirige William Blumhart avec l’appui financier de son beau-père, le grand argentier Louis-Adélard Senécal. À Québec, Langevin exerce sa domination sur le Courrier du Canada. Comme il veut s’assurer plus d’influence à Montréal, il manœuvre pour acheter le Monde, ce qui est fait le 14 octobre 1884. Il pense pouvoir ainsi lutter à armes égales avec Chapleau. Mais au lendemain même de la transaction, Blumhart lance un nouveau journal montréalais, le Nouveau Monde, qui devient la Presse le 20 octobre suivant. Le coup est dur. Il n’est surtout pas de nature à rapprocher Langevin de Chapleau. Après deux ans de publication, Blumhart a des difficultés financières telles qu’il doit se défaire de la Presse. Les propriétaires successifs, Arthur Dansereau et Guillaume-Alphonse Nantel*, n’arrivent pas à financer le journal. Chapleau, qui veille de près, y investit suffisamment de fonds pour assurer la survie de la Presse, dans l’intérêt de la faction du parti conservateur. Mais le 19 novembre 1889, par l’intermédiaire de la Compagnie de l’imprimerie et de publication de Montréal, il le cède à bail à Trefflé Berthiaume*. Il exige cependant d’en demeurer le directeur politique tant qu’il en sera le maître financier. Dans les faits, il le restera jusqu’à sa mort.

Il fait un long séjour en Europe, où il a l’habitude d’aller oublier ses déceptions et refaire sa santé physique et morale, puis les élections générales du 5 mars 1891 et la question des écoles du Manitoba le ramènent à la dure réalité politique. Wilfrid Laurier*, chef du parti libéral, fait campagne sur les avantages du libre-échange avec les États-Unis. Les conservateurs misent sur Le même homme, la même politique et le même drapeau. Macdonald obtient sa quatrième victoire électorale depuis 1878. Sa majorité est cependant diminuée et il perd celle de la province de Québec. Par entente tacite, peut-être même officieuse, Chapleau et Laurier se sont réciproquement ménagés au cours de la campagne. Il y a une réelle sympathie politique entre les deux hommes. De plus, Chapleau n’est pas à son aise dans un parti qui ne semble pas vouloir s’ajuster aux conditions nouvelles et qui refuse toujours d’entendre ses légitimes revendications. Le rapprochement Chapleau-Laurier ne peut cependant aller plus loin tant que Chapleau est en politique active.

En 1890, éclate la question des écoles du Manitoba, c’est-à-dire la réorganisation complète du système d’éducation dans cette province : le français y perd son statut de langue officielle et le gouvernement ne subventionne plus que les écoles neutres. La question rebondit au gouvernement fédéral. En février 1891, Chapleau est chargé de mission auprès de Mgr Alexandre-Antonin Taché. Il promet, par engagement signé, de faire rendre justice aux Manitobains francophones. Après la mort de Macdonald en juin suivant, la question des écoles conduit lentement le gouvernement et le parti conservateur à la ruine. Dans le ministère de John Joseph Caldwell Abbott, Chapleau est secrétaire d’État puis ministre des Douanes. En novembre 1892, il refuse par « un non résolu » d’entrer dans le ministère de sir John Sparrow David Thompson. Le premier ministre le nomme alors lieutenant-gouverneur de la province de Québec.

À ses électeurs de Terrebonne, qui l’ont élu 10 fois en 25 ans, Chapleau fait des adieux simples mais touchants. « Il semblait qu’entre vous et moi, il y avait un pacte à long terme, que c’était à la vie et à la mort. La Providence en a décidé autrement. » Chapleau informe ses électeurs qu’il lutte depuis plusieurs années contre « une cruelle maladie » et qu’il espère qu’un séjour de quelques années à Spencer Wood, où la vie est moins exigeante, lui redonnera ses forces perdues. En réalité, Chapleau n’attend plus rien d’un gouvernement aux prises avec un problème insoluble, ni d’un parti qui est en chute libre. Il part avant le naufrage. Il peut le faire sans amertume, ni même émotion. L’œuvre qu’il voit s’anéantir n’est pas la sienne. Il avait tous les dons d’un grand homme d’État, mais il a été gardé en tutelle par une faction du parti et des rivalités personnelles. Son arrivée à Québec le lui rappelle d’ailleurs. Le premier ministre Boucher de Boucherville, un ennemi de longue date, menace de partir « si Chapleau vient ». Il remet en effet sa démission dès sa première visite chez le nouveau lieutenant-gouverneur.

À Spencer Wood, Chapleau ne se fait pas la vie aussi calme et douce qu’il le pourrait. Il est toujours le directeur politique de la Presse et il y tient une chronique politique « à la pige ». Berthiaume consent à lui verser 3 $ pour chaque article qu’il ose publier, mais sous le couvert de l’anonymat. Il a, en plus, avec son fidèle ami Alfred Duclos* De Celles une correspondance qui nous permet de le suivre pendant sa retraite. Il avoue écouter autant « les bruits du dehors » que « les voix du dedans ». Sur la question des écoles, il en arrive à un nationalisme qui dépasse largement le sort des quelques Métis et des quelques Canadiens français du Nord-Ouest. « Je ne puis m’empêcher, écrit-il, d’attribuer les vexations dont on les poursuit au manque de fermeté, au manque de dignité, que nous avons montré dans nos relations politiques avec nos compatriotes anglais et protestants. C’est notre faute, me diras-tu, et c’est chez nous qu’il faut appeler le médecin. C’est vrai ; mais « dans l’espèce », pour parler en avocat, le remède n’est-il pas dans une affirmation courageuse, qui fasse comprendre que nous entendons prendre toute notre place dans ce Dominion qui n’a pas été fait pour des privilégiés. »

De son poste d’observation, il regarde le parti conservateur dériver davantage d’un gouvernement à l’autre, tandis que Laurier prend les commandes du navire. Le 1er janvier 1896, il écrit : « Je n’ose plus aller à Montréal ; j’ai honte de regarder ce qui reste du grand parti libéral-conservateur ! [...] Si Laurier savait manœuvrer, il aurait toute la Province à sa suite dans la prochaine campagne. Il n’a plus à ramer, le courant le mène ; un peu de gouvernail, presque pas, et de l’aplomb, c’est tout. Je voudrais avoir du ressentiment pour chanter cette revanche. Je n’ai que de la pitié, avec un peu d’appréhension pour la suite. »

En avril 1896, Chapleau refuse d’entrer dans le cabinet de sir Charles Tupper*, qui tente de sauver le gouvernement et le parti. Il se rappelle avec dégoût « les comédies de 1887 et de 1891 » où il s’est laissé duper par sir John. « Le « non » résolu que je donnais à Thompson [...] est le premier geste énergique de ma vie politique qui m’ait valu quelque chose, du repos et de la considération. » Le 20 mai, la reine le fait chevalier commandeur de l’ordre de Saint-Michel et Saint-Georges.

La victoire de Laurier, le 23 juin 1896, marque la fin véritable de la carrière politique de Chapleau. Il doit encore s’occuper des affaires de la province de Québec. Mais celle-ci est entrée dans le sillon ouvert par Laurier. Le 11 mai 1897, Félix-Gabriel Marchand triomphe d’Edmund James Flynn*. Pendant la campagne électorale, un mot d’ordre a circulé : « Votez pour Laurier, contre Flynn ! » Chapleau a perdu bien des illusions au cours de sa vie publique, mais un rêve demeure : l’unification nationale. Il l’espère de Laurier qui est, comme lui, dans la tradition du parti libéral-conservateur de sir Louis-Hippolyte La Fontaine* et de Cartier. Il est évidemment prêt à y faire sa large part. Le temps lui manque. À regret, il quitte Spencer Wood à la fin de 1897. C’est en vain qu’il a fait des démarches auprès de Laurier pour obtenir un renouvellement de mandat ou, du moins, une prolongation de mandat jusqu’à ce qu’une tâche prestigieuse lui soit confiée. À brève échéance, Laurier le destinerait, en effet, au poste de ministre canadien à Washington.

Après 30 ans sur la scène politique, Chapleau se résigne donc à retourner à la vie privée. Il revient à Montréal, qui a été au cœur de sa vie politique, avec un programme bien précis, en trois points : « M’abstenir de la politique active, m’occuper de mes affaires et très peu de celles des autres. » Des revenus annuels de 5 000 $ à 6 000 $ lui assurent une vie confortable et il peut encore compter sur sa profession. Mais la maladie a raison de lui. Il meurt le 13 juin 1898. Après des funérailles nationales qui rassemblent autant d’anciens adversaires que d’amis, on l’inhume trois jours plus tard au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal.

Sir Joseph-Adolphe Chapleau laisse un testament civil qui révèle un avoir de 125 000 $ à 150 000 $. Il meurt sans testament politique. Mais de sa très dense carrière à Québec et au gouvernement fédéral, de ses discours, dont plusieurs ont été publiés, et d’une abondante correspondance dans laquelle il peut livrer l’intime de sa pensée, on peut déduire l’essentiel de ses principes, l’explication de ses actes et, surtout, l’ambition d’un projet national. Chapleau est sans doute le plus grand nationaliste de son époque.

Parmi les sources les plus importantes pour l’étude de la vie de sir Joseph-Adolphe Chapleau, retenons : ACAM, Corr. avec les hommes politiques ; Corr. de laïques ; AN, MG 26 ; MG 27 ; MG 29 ; ANQ-Q, P-36 ; P-134 ; Arch. de la Compagnie de Jésus, prov. du Canada français (Saint-Jérôme, Québec), Fonds Alphonse Desjardins ; Fonds général ; Arch. du Centre de recherche Lionel-Groulx (Outremont, Québec), Fonds Alphonse Desjardins ; Arch. du séminaire de Trois-Rivières (Trois-Rivières, Québec), Corr. de cardinaux, évêques et laïques de marque ; Arch. privées, Henri Masson (Outremont), Corr. de L.-F.-R. Masson ; et CRCCF, P 26. Enfin, plusieurs discours, manifestes et lettres de Chapleau couvrant les années 1868–1893 sont inscrits dans ICMH, Reg.

ANQ-E, CE1-18, 25 nov. 1874.— ANQ-M, CE1-51, 16 juin 1898 ; CE6-25, 10 nov. 1840.— ANQ-O, P-119/2.— Archives du ministère des Affaires étrangères ; état numérique des fonds de la correspondance consulaire et commerciale de 1793 à 1901 (Paris, 1961).— Canada, chambre des Communes, Débats 1883–1892.— J.-A. Chapleau, « Lettres de J.-A. Chapleau (1870–1896) », Fernand Ouellet, édit., ANQ Rapport, 1959–1960 : 23–118.— Débats de la législature provinciale (G.-A. Desjardins et al.), 1879–1892.— Débats de l’Assemblée législative (M. Hamelin).— L’Honorable J.-A. Chapleau, sa biographie, suivie de ses principaux discours, manifestes, etc., publiés depuis son entrée au Parlement en 1867, A. de Bonneterre, édit. (Montréal, 1887).— J. Hamelin et al., la Presse québécoise, 2–3.— Arthur Dansereau, « J.-A. Chapleau », les Hommes du jour : galerie de portraits contemporains, L.-H. Taché, édit. (32 sér. en 16 vol., Montréal, 1890–[1894]), sér. 4 : 49–65.— L.-O. David, Mes contemporains (Montréal, 1894) ; Souvenirs et Biographies (Montréal, 1911).— Désilets, Hector-Louis Langevin ; Louis-Rodrigue Masson : un seigneur sans titres (Montréal, 1985).— Cyrille Felteau, Histoire de La Presse (2 vol., Montréal, 1983–1984), 1.— M. Hamelin, Premières années du parlementarisme québécois.— K. J. Munro, « The political career of Sir Joseph-Adolphe Chapleau » (thèse de

Bibliographie de la version modifiée :

Bibliothèque et Arch. Canada (Ottawa), R12555-1-6 (fonds Sir Charles Tupper, Papiers politiques), pp.5542–5544.— Québec, Assemblée nationale, « la Répartition des sièges aux élections générales » : www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/sieges.html (consulté le 19 sept. 2018).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Andrée Désilets, « CHAPLEAU, sir JOSEPH-ADOLPHE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 12 mars 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/chapleau_joseph_adolphe_12F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/chapleau_joseph_adolphe_12F.html |

| Auteur de l'article: | Andrée Désilets |

| Titre de l'article: | CHAPLEAU, sir JOSEPH-ADOLPHE |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 12 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1990 |

| Année de la révision: | 2020 |

| Date de consultation: | 12 mars 2026 |

![[Honorable Joseph Adolphe Chapleau] [image fixe] / Studio of Inglis Titre original : [Honorable Joseph Adolphe Chapleau] [image fixe] / Studio of Inglis](/bioimages/w600.12107.jpg)