BUADE, LOUIS DE, comte de FRONTENAC et de PALLUAU, soldat, gouverneur général de la Nouvelle-France ; une des figures les plus turbulentes et les plus influentes de l’histoire du Canada, surtout connu comme l’architecte de l’expansion française en Amérique du Nord et le défenseur de la Nouvelle-France contre les attaques de la confédération iroquoise et des colonies anglaises ; né, après la mort de son père, le 12 mai 1622 à Saint-Germain-en-Laye ; mort le 28 novembre 1698 à Québec, inhumé dans l’église des Récollets de cette ville. Il était fils de Henri de Buade, comte de Frontenac et baron (par la suite, comte) de Palluau, et d’Anne Phélypeaux de Pontchartrain, fille d’un secrétaire d’État et nièce d’un autre. Il fut baptisé le 30 juillet 1623 à Saint-Germain-en-Laye, ayant Louis XIII pour parrain. Il avait au moins deux sœurs. On sait seulement, de l’une d’elles, qu’elle était religieuse à Dourdan ; l’autre épousa le marquis de Saint-Luc, fils du maréchal de Saint-Luc, chevalier de l’ordre du Saint-Esprit et lieutenant général de Guyenne.

Les Buade appartenaient à une vieille famille de la noblesse d’épée, connue en Périgord depuis la fin du xiiie siècle. Ils tiraient le titre de Frontenac d’un fief situé en Guyenne, entre Agen et Castillones. Antoine de Buade, grand-père de Frontenac, chevalier du Saint-Esprit, avait servi à titre d’écuyer personnel de Henri IV pendant plusieurs années avant d’être nommé gouverneur de Saint-Germain-en-Laye et premier maître d’hôtel du roi. Son fils, Henri de Buade, colonel au régiment de Navarre, faisait partie de l’entourage de Louis XIII.

On ignore où Frontenac fit ses études. On sait, toutefois, qu’il fréquenta pendant plusieurs années le même collège que l’abbé Tronson, supérieur des Messieurs de Saint-Sulpice, vraisemblablement un des collèges des Jésuites, alors les meilleurs de l’Europe. En tout cas, la correspondance de Frontenac indique qu’il avait reçu une forte instruction. Entré tout jeune dans l’armée française, il participa à plusieurs campagnes de la guerre de Trente Ans et, en février 1643, reçut le brevet de maître de camp (colonel) au régiment de Normandie. Alors qu’il commandait cette unité au siège d’Orbitello en 1646, il subit une blessure qui lui mutila le bras droit pour toujours. En récompense, on le nomma maréchal de camp, grade équivalent à celui de général de brigade dans les armées actuelles. Cependant, à moins qu’il ne fût gaucher, ce que son écriture ne paraît pas révéler, cette blessure ne dut pas être trop grave, puisqu’on ne discerne aucune différence dans sa calligraphie avant et après l’événement. Par malheur, on ne connaît pas de portrait authentique de Frontenac et aucun de ses contemporains qui le mentionnent dans leurs écrits ne donnent le moindre indice quant à son apparence physique. S’il ressemblait à son grand-père, dont le portrait se trouve à la Bibliothèque nationale, c’était un homme petit, nerveux et sec, au front large, au nez long et mince, aux joues creuses, au menton étroit et pointu : au demeurant, d’aspect assez peu engageant.

Quand il ne se trouvait pas aux armées, Frontenac demeurait à la cour du roi. Comme tant d’hommes de sa classe, il était d’une grande prodigalité et criblé de dettes. En octobre 1648, il épousa en secret Anne de La Grange, fille du seigneur de Trianon et de Neufville, riche maître des requêtes. Elle était célèbre par sa rare beauté physique (son portrait se trouve au château de Versailles), par son tempérament fort impérieux, par son esprit vif et mordant. Au surplus, à part la succession de son père, évaluée à 200 000 écus, soit plus de 1 000 000 de nos dollars actuels, elle devait hériter d’une fortune considérable que sa mère avait laissée en fidéicommis à son intention jusqu’à sa majorité. Le beau-père de Frontenac avait suscité tous les obstacles possibles au mariage, allant jusqu’à enfermer sa fille dans un couvent pour y mettre obstacle. Quand il apprit que le mariage avait tout de même eu lieu clandestinement, il déshérita sa fille et il finit, grâce aux ressources de la chicane, à l’empêcher de recevoir l’héritage de sa mère. En mai 1651, naissait le seul enfant de Frontenac, François-Louis, qui, selon la coutume du temps et de sa classe, fut élevé par des domestiques. Vers le même temps, Frontenac entrait dans l’entourage de Gaston d’Orléans, oncle de Louis XIV, qui avait la réputation bien méritée d’être le plus grand traître de France. La comtesse de Frontenac, qui fut admise dans l’entourage de la fille de Gaston, Mlle de Montpensier, partagea les aventures de la turbulente « Grande Mademoiselle » au temps de la Fronde et l’accompagna en province à titre de dame de compagnie lors de son exil de la cour. Mademoiselle finit par soupçonner que Frontenac et sa femme intriguaient contre elle et elle renvoya la comtesse de Frontenac de sa maison.

Frontenac et la comtesse allèrent demeurer à Paris pour passer leur temps à la cour, où ils vivaient bien au-dessus de leurs moyens. La prodigalité de Frontenac étonnait même dans les cercles prodigues de la cour. Dans ses mémoires, Mlle de Montpensier parle de ses goûts dispendieux et de sa colossale vanité. À l’été de 1653, elle passa quelques jours à son château de l’île Savary, qu’elle dit « assez joli pour un homme comme lui ». Quand il lui montra les plans qu’il avait faits pour embellir le château, elle dit avec aigreur : « Il faudrait être surintendant pour les exécuter ». Une autre fois, elle le montre qui affectait de tenir sa cour à Saint-Fargeau, un des châteaux royaux où elle était en résidence, et qui s’attendait à être traité en grand seigneur par tous ceux qui venaient dîner avec lui. Conduite qu’elle tenait pour ridicule et elle ajoutait : « Frontenac Louoit tout ce qui étoit à lui ; il ne venoit point de souper ou de dîner qu’il ne parlât de quelque ragoût ou de quelque confiture nouvelle qu’on lui avait servie ; et il attribuoit cela à la bonté des officiers ; même la viande qu’il mangeoit, selon son dire, avoit un autre goût sur sa table que sur celle des autres [...] Tous ceux qui venoient à Saint-Fargeau, il les menoit voir son écurie ; et pour bien faire sa cour auprès de lui, il failloit admirer des chevaux très médiocres qu’il avoit ; enfin il est comme cela sur tout. »

En 1653, Frontenac dut vendre ou abandonner la charge de colonel de son régiment et, en 1664, ses dettes dépassaient de beaucoup 350 000#. Au cours de cette dernière année, il s’engagea par voie juridique à rembourser cette partie de ses dettes en quatre ans, mais il ne fit aucun effort pour s’acquitter de cette obligation. Il réussit à échapper à ses créanciers en acceptant la charge de lieutenant général des troupes de Venise, à Crète, qui défendaient cette île contre les Turcs. En juin 1669, il fit voile vers la Crète pour prendre son commandement, accompagné de son fils, qui devenait l’un de ses aides de camp. Cependant, il ne tarda pas à se quereller avec les autres officiers supérieurs de l’armée vénitienne et s’attira vite le mécontentement et la méfiance du capitaine général, Francesco Morosini, l’un des plus grands soldats de l’Europe. En septembre, congédié du service de Venise, il recevait de Morosini l’ordre de quitter l’île.

Environ trois ans après, soit au printemps de 1672, Frontenac obtenait la charge de gouverneur général de la Nouvelle-France. Si les appointements et les avantages attachés à ce poste étaient vraiment maigres pour un homme ayant les habitudes de Frontenac, soit seulement 24 000# par an, cette charge rendait d’avance inutiles les tentatives de ses créanciers pour saisir ses biens, car, en même temps que sa nomination de gouverneur général, il obtenait une ordonnance du Conseil d’État qui levait la saisie dont ses biens avaient été frappés et lui accordait un sursis quant à l’obligation légale qu’il avait contractée de rembourser ses dettes. Cette façon de procéder n’était pas inusitée dans de telles circonstances, et aucune flétrissure ne découlait de l’état de banqueroute où se trouvait Frontenac.

Le 28 juin 1672, Frontenac faisait voile de La Rochelle pour la Nouvelle-France. Sa femme ne l’accompagnait pas, mais Frontenac lui fit verser en mains propres ses appointements de gouverneur général, et, pendant toute sa carrière au Canada, elle mit à son service l’influence, qui n’était pas mince, dont elle jouissait à la cour. De fait, elle semble lui avoir été d’une aide plus considérable de cette façon que si elle avait été sa châtelaine à Québec. On a prétendu que les relations de Frontenac avec sa femme n’avaient rien d’amical, mais on s’inspire en cela surtout des mémoires du duc de Saint-Simon, qui écrivait quelque 35 ans après les incidents qu’il mentionnait et qui faisait évidemment état de ragots de cour assez anciens. Dans ses mémoires, Mlle de Montpensier raconte qu’en une certaine occasion Mme de Frontenac avait manifesté une aversion visible à l’égard de son mari, refusant de partager sa couche, mais elle fait bien entendre qu’en d’autres occasions cette aversion n’existait pas. Il semble donc qu’on ait peu de motifs véritables d’affirmer qu’ils ne pouvaient se supporter : de fait, si l’on songe qu’à l’époque et dans la société où ils vivaient la fidélité maritale était sujet de moquerie, leurs relations paraissent avoir été étonnamment bonnes.

Rémy de Courcelle, son prédécesseur au poste de gouverneur de la colonie, était déjà parti quand Frontenac arriva à Québec au début de l’automne et que l’intendant Jean Talon s’embarqua pour la France en novembre. Peut-être parce qu’il avait passé la plus grande partie de sa vie adulte à l’armée où, à titre de colonel d’un régiment, sa parole faisait virtuellement loi, Frontenac ne voulait pas se rendre compte que, même s’il était gouverneur général de la colonie et représentant de Louis XIV, son autorité avait des limites bien nettes. Le régime administratif de la colonie établi par Louis XIV et Colbert, ministre de qui relevaient les colonies, ressemblait fort à celui des provinces de France. Il existait cependant certaines différences importantes à cause de l’éloignement où se trouvait la colonie par rapport au gouvernement central et des conditions particulières à l’Amérique du Nord, mais on y remarquait la séparation des pouvoirs entre les fonctionnaires supérieurs. Frontenac, en sa qualité de gouverneur, avait la haute main absolue sur les affaires militaires ; il possédait aussi le droit de véto à l’égard des décisions des autres dirigeants, mais il ne pouvait en user que dans des circonstances extrêmes. Les instructions qu’il avait reçues du ministre lui prescrivaient de ne pas usurper les fonctions de l’intendant, du Conseil souverain, ni celles des officiers de justice des tribunaux de première instance.

D’ordinaire, l’intendant devait s’occuper de toutes les questions touchant à la justice, aux finances et à l’administration en général ; c’est lui qui possédait l’autorité dans toutes les affaires civiles. Mais, vu l’absence de l’intendant hors de la colonie, et parce que Colbert avait négligé de lui donner un suppléant ou d’émettre des instructions relativement à la délégation des pouvoirs de l’intendant, Frontenac, non sans raison, supposait que ces pouvoirs lui revenaient. Cependant, la manière dont il fit usage de ces pouvoirs ne tarda pas à le mettre en conflit avec le Conseil souverain, avec le gouverneur de Montréal et avec plusieurs des principales familles de la colonie.

Certaines des plus graves de ces querelles avaient pour cause le commerce des fourrures. Quelques années avant l’arrivée de Frontenac, la paix avait été conclue avec la puissante confédération iroquoise. Les traitants du Canada avaient pu, de la sorte, pénétrer dans l’Ouest pour se procurer des pelleteries auprès des tribus amérindiennes de la région des Grands Lacs. Jean Talon, qui avait adopté la politique expansionniste, avait envoyé des expéditions vers l’Ouest pour en explorer les terres, pour en prendre possession au nom de la France, et pour établir des relations commerciales avec les Hurons, les Outaouais et d’autres tribus. Il voulait établir des postes fortifiés dans l’Ouest et créer un vaste empire de traite pénétrant profondément à l’intérieur de l’Amérique du Nord. Mais Colbert s’opposait à cette ligne de conduite. Ce ministre clairvoyant désirait établir fermement la colonie dans la vallée du Saint-Laurent avant d’entreprendre une telle expansion. Frontenac ne fut pas lent à apercevoir les possibilités latentes de la traite des fourrures dans l’Ouest. Il n’était pas dans la colonie depuis un an que, sans informer le ministre de ses intentions, et encore moins lui demander son autorisation, il établissait un poste de traite sur le lac Ontario, à l’embouchure de la rivière Cataracoui, là où s’élève maintenant la ville de Kingston. Les traitants de fourrures et les habitants de Montréal en furent indignés, les premiers parce qu’ils craignaient que ce poste de traite avancé, nommé fort Frontenac (ou, parfois, Cataracoui), ne captât à leur détriment une partie du commerce des fourrures de l’Ouest ; les habitants ordinaires, parce que Frontenac leur avait imposé la corvée et avait obligé plusieurs d’entre eux à passer une bonne partie de l’été à construire le fort et à y transporter des approvisionnements. En conséquence, au cours de l’automne et de l’hiver de 1673, les gens de Montréal étaient d’une humeur inquiétante. Le gouverneur de la ville, François-Marie Perrot, qui participait lui-même activement à la traite, faisait tout en son pouvoir pour entretenir cette humeur afin de nuire aux efforts que faisait Frontenac pour mettre la main sur une bonne partie de la traite des fourrures de l’Ouest. Pour étouffer cette opposition et pour maintenir son autorité, Frontenac fit arrêter Perrot, dans des circonstances assez louches, l’accusant de braver l’autorité du gouverneur général. Perrot se défendit avec habileté devant le Conseil souverain. Dans le même temps, à Montréal, un membre du clergé, l’abbé de Fénelon [V. Salignac] critiquait du haut de la chaire les actes de Frontenac et fut arrêté à son tour. En dépit de la forte pression que Frontenac exerçait sur les membres du Conseil souverain, ils finirent par conclure que les questions en jeu dépassaient leur compétence ; ils ordonnèrent de déférer les causes au roi et d’envoyer Perrot et l’abbé de Fénelon en France pour répondre aux accusations portées contre eux. Louis XIV et Colbert, ayant étudié les témoignages, en vinrent à la conclusion que tous les intéressés avaient eu tort, mais Frontenac plus que tout autre, et ils le blâmèrent sévèrement.

Colbert prit alors des mesures pour enrayer les abus d’autorité de Frontenac. Il nomma un intendant de la colonie, Jacques Duchesneau, qui reçut le pouvoir d’agir en qualité de président du Conseil souverain et de remplir toutes les autres fonctions d’un intendant de province. Il s’ensuivit que l’autorité de Frontenac se trouva restreinte aux affaires militaires et à la surveillance des autres fonctionnaires, mais sans intervenir dans l’exécution de leurs fonctions. En même temps, était aboli le pouvoir que possédait le gouverneur général de désigner les membres du Conseil souverain, de concert avec l’évêque. Ils devaient dorénavant recevoir un brevet de nomination du roi, et celui-ci fit toutes les nominations par la suite. Le Conseil souverain devenait ainsi un organe virtuellement indépendant, en mesure de braver l’autorité du gouverneur général. En un sens négatif, on peut reconnaître à Frontenac le mérite de cette importante évolution.

Cependant, Frontenac ressentit une grande amertume de cette restriction imposée à son autorité et, avant longtemps, il se trouva engagé dans de violentes querelles avec l’intendant et le Conseil souverain. Un jour, il emprisonna arbitrairement le greffier du tribunal ; une autre fois, il fit incarcérer pendant deux mois un juge de Montréal qui l’avait contrarié et lui imposa une amende de 200#. Puis, durant l’hiver de 1678–1679, il tenta de réduire à la soumission l’intendant et le Conseil souverain. La querelle éclata parce que Frontenac voulait s’arroger un des pouvoirs que lui déniait expressément la déclaration royale de 1675, c’est-à-dire celui de présider les séances du conseil. Quand, en juillet 1679, le Conseil souverain refusa d’accéder à cette demande, il exila de Québec le procureur général Ruette d’Auteuil et deux conseillers. Ils reçurent l’ordre de demeurer dans des seigneuries qu’on leur désigna en dehors de Québec jusqu’au départ, en novembre, des navires sur lesquels ils devaient retourner en France pour rendre compte au roi de leur refus de se soumettre aux ordres exprès de leur gouverneur. Pendant ce temps, le travail du Conseil souverain se trouva tout à fait désorganisé. Un seul des trois personnages en cause fut en fin de compte obligé de se rendre en France, mais le récit qu’il fit des événements convainquit Louis XIV et Colbert que Frontenac avait tort. Il fallut toute l’influence que pouvaient exercer les amis de Frontenac à la cour et leurs assurances qu’il ne se rendrait plus coupable de tels excès, pour prévenir son rappel.

Le Conseil souverain avait remporté une victoire décisive sur Frontenac ; ses membres avaient résisté victorieusement à ses tentatives pour les réduire à la soumission : Louis XIV et Colbert les avaient appuyés. Ainsi enhardis, ils se mirent à poursuivre certains associés de Frontenac à cause de violations des édits royaux régissant le commerce des fourrures. À la suite de l’établissement d’un poste sur le lac Ontario, Frontenac s’était intimement associé à Cavelier de La Salle, à qui il procura toute l’aide possible en vue de la création d’un monopole de la traite dans la vaste région située au sud des Grands Lacs. Au cours de cette expansion de la domination française vers l’Ouest, les associés de Frontenac entrèrent en conflit avec les Iroquois qui étaient décidés à se rendre maîtres de la vallée de l’Ohio. Jusqu’en 1675, les Iroquois n’avaient pu s’opposer à l’établissement de postes français dans des territoires qu’ils considéraient comme étant à eux ou bien qu’ils convoitaient, à cause de leur guerre avec deux puissantes tribus établies à l’est et au sud de ces territoires, c’est-à-dire les Loups (Mohicans) et les Andastes. Mais, en 1675, ils avaient forcé ces tribus à composer avec eux et ils se trouvaient en mesure de résister aux empiétements des Français. À partir de cette année, leur hostilité s’accrut sans cesse. Ils se mirent à attaquer les tribus amérindiennes alliées aux Français ou protégées par les Français. Quand ces tribus demandèrent de l’aide à Frontenac, il ne leur en offrit aucune ; il chercha plutôt à apaiser les Iroquois, ce qui ne fit que les enhardir à piller les canots français et à attaquer les postes français de l’Ouest. En même temps, une autre menace contre la Nouvelle-France se dessinait au Nord. La Hudson’s Bay Company, récemment formée, incitait les tribus amérindiennes qui commerçaient d’habitude avec les Français à porter leurs pelleteries à ses postes de la baie. Certains habitants de la colonie prônaient des mesures énergiques afin de faire disparaître cette menace, mais Frontenac refusait d’autoriser un geste quelconque qui aurait entraîné un conflit avec les Anglais.

C’est dans cette conjoncture, en 1682, que Frontenac fut rappelé en France. Cependant, ce n’était pas son insuccès à mettre fin aux dangers économiques et militaires qui décida le roi et le ministre à le congédier, car ils ne connaissaient pas la gravité de la situation ; c’étaient plutôt ses démêlés continuels avec l’intendant, le Conseil souverain et le clergé. Dans le cas de ce dernier, les causes fondamentales du désaccord tenaient à la traite des fourrures et à l’attitude anticléricale de la cour en général et de Colbert en particulier. Les Jésuites étaient la bête noire de Colbert ; il était convaincu qu’en France et en Nouvelle-France ils exerçaient une influence beaucoup trop grande et qu’ils voulaient établir une théocratie au Canada. Voilà pourquoi, quand éclata une querelle au sujet de la vente sans restriction de l’eau-de-vie aux Amérindiens, Frontenac put facilement convaincre Colbert qu’il n’y avait là qu’un nouvel exemple des tentatives continuelles du clergé pour empiéter sur l’autorité royale. Le clergé, et les Jésuites en particulier, dont la préoccupation majeure était l’activité missionnaire parmi les Amérindiens, étaient irréductiblement opposés à l’emploi de l’eau-de-vie pour la traite, prétendant, avec raison, que les Amérindiens se laissaient soutirer leurs pelleteries par des traitants peu scrupuleux qui commençaient par les enivrer ; qu’ils tombaient dans la pire débauche et commettaient les crimes les plus atroces quand ils pouvaient boire de l’eau-de-vie dans leurs villages. Mgr de Laval* avait fait de la vente d’eau-de-vie aux Amérindiens un péché mortel, et ceux qu’on savait adonnés à cette pratique se voyaient refuser les sacrements de l’Église. Comme bien des traitants, mais non pas tous, loin de là, Frontenac considérait l’eau-de-vie comme nécessaire à la traite. Il accusait l’évêque d’intervenir dans les affaires civiles et les Jésuites, de vouloir accaparer la traite à leur profit. Louis XIV voulut régler le différend par un compromis qu’il fut facile d’éluder, de sorte que les Jésuites continuèrent à se plaindre de l’attitude de Frontenac, tandis que lui, de son côté, faisait de son mieux pour les discréditer.

S’il jouissait de l’appui de Colbert dans ses différends avec le clergé, il n’en était plus de même de ses violentes querelles avec l’intendant et le Conseil souverain. En 1680, le ministre l’informa que tous les corps publics et de nombreux particuliers se plaignaient de sa tyrannie. La Nouvelle-France, lui écrivait Louis XIV le 29 avril 1680, risque d’être complètement détruite, « à moins que vous ne réformiez votre conduite et vos principes ». L’année suivante, on le prévenait que, s’il ne changeait pas de façon d’agir, on jugerait nécessaire de le rappeler. Mais Frontenac était incapable de tenir compte des avertissements ou des ordres. Au cours de violents accès de colère, il emprisonna, d’abord le fils adolescent de l’intendant Duchesneau, puis Mathieu Damours de Chauffours, membre âgé du Conseil souverain, sous prétexte qu’il aurait négligé de lui témoigner le respect dû à son rang. Personne ne s’étonna donc de le voir congédier de son poste et rappeler en France.

Au moment de son départ de la colonie, l’agitation régnait dans l’administration civile à cause de ses chamailleries. La traite des fourrures avait été divisée entre deux factions rivales et en guerre l’une contre l’autre, c’est-à-dire celle de Frontenac et de ses associés, puis celle des marchands de Montréal. Certains de ces derniers figuraient aussi parmi les ennemis de Frontenac au Conseil souverain. Dans une certaine mesure, Frontenac était autant victime que coupable. Ses adversaires n’avaient éprouvé aucune difficulté à lui susciter des ennuis et à le porter aux excès qui avaient entraîné son rappel, mais, en dernière analyse, sa chute provenait de son manque de sang-froid. Toutefois, sa faute la plus grave avait été de ne rien faire pour écarter la menace que les Iroquois faisaient peser sur la colonie. Le danger devenait si réel que, par suite de son inaction, les Français pouvaient être chassés de l’Ouest, perdre leur monopole de la traite (essentiel à la vie économique de la colonie) et subir avant longtemps les attaques des Iroquois contre la colonie même. Frontenac avait négligé de prendre quelque précaution que ce fût contre ce danger ; la colonie restait virtuellement sans défense. Les établissements étaient fort dispersés ; il n’existait pas de places fortifiées où les colons auraient trouvé la sécurité en cas d’attaque ; la milice ne recevait ni armes ni instruction militaire.

Telle était la situation qui attendait le successeur de Frontenac, Le Febvre de La Barre, et qui se révéla au-dessus de ses forces. Incapable de mater les Iroquois à l’aide des troupes dont il disposait, il se vit forcé d’accepter leurs conditions pour conclure la paix, ce qui le fit rappeler par Louis XIV. Toutefois, il avait au moins réussi à faire comprendre au roi et au ministre de la Marine la gravité et l’urgence de la situation existant alors au Canada. M. de Brisay* de Denonville y fut envoyé comme gouverneur accompagné d’un corps de troupes considérable. Il réussit à imposer aux Iroquois ses conditions de paix. Mais, le traité n’était pas encore ratifié qu’éclatait en Europe la guerre de la ligue d’Augsbourg : les Iroquois apprirent des autorités de New York que la France et l’Angleterre étaient en guerre avant que la nouvelle parvienne au Canada. C’est ainsi que, le 4 août 1689, une attaque par surprise des Iroquois contre l’établissement de Lachine prit les Canadiens à l’improviste. Les assaillants massacrèrent un grand nombre de personnes et détruisirent de nombreuses fermes.

En France, Frontenac s’évertuait depuis quelque temps à convaincre Louis XIV et ses ministres qu’il méritait un nouvel emploi. Il y était habilement aidé par ses parents et amis qui jouissaient d’une certaine influence à la cour. Il devait vivre dans la gêne, parce que ses créanciers paraissaient avoir enfin réussi à saisir la plus grande partie de ses biens. En 1685, il reçut une gratification de 3 500# qui ne devait apporter qu’un réconfort financier bien maigre à un homme habitué à dépenser plus de dix fois cette somme en une année. Puis, en 1688, Denonville envoyait son commandant en second, le gouverneur de Montréal, Louis-Hector de Callière*, à Versailles pour faire rapport sur l’état des affaires de la colonie et pour soumettre un plan en vue d’une attaque combinée par terre et par mer contre New York, plan tenu pour le moyen le plus efficace de mater les Iroquois en les privant des approvisionnements dont ils avaient besoin pour attaquer les Français. Dès que l’Angleterre eut déclaré la guerre à la France, Louis XIV accepta cette proposition et désigna Frontenac pour commander l’expédition. En même temps, on le nommait gouverneur de la Nouvelle-France pour succéder à Denonville. Il recevait cette nomination en avril 1689, quelque quatre mois avant l’attaque soudaine des Iroquois contre Lachine, qui eut lieu en août. Il ne serait donc pas exact de prétendre que Frontenac avait été renommé à son poste de gouverneur pour sauver la colonie du désastre. Il était rétabli parce que Denonville, épuisé de fatigue, avait demandé son rappel. L’influence de Frontenac et celle de ses amis à la cour avaient suffi pour lui obtenir la nomination. En outre, comme la France se trouvait en guerre contre une coalition de puissances européennes, on ne pouvait envoyer les meilleurs officiers supérieurs au Canada, même s’ils consentaient à accepter cet emploi.

L’expédition contre New York, que Frontenac devait commander, fut retardée de six semaines à La Rochelle parce qu’on manquait d’équipages pour les navires. Quand, enfin, elle mit à la voile le 23 juillet, elle dut lutter contre de forts vents debout, de sorte qu’elle n’atteignit Québec que le 12 octobre. La saison se trouvait trop avancée pour entreprendre une expédition par voie de terre contre Albany (Orange) et Manate. On renonça donc au projet. Quand Frontenac fit le point de la situation à laquelle il devait faire face, il la trouva rien moins que rassurante. Il devait défendre la colonie contre les Iroquois qui poursuivaient leurs incursions dévastatrices contre les établissements. Il devait aussi envisager la possibilité d’attaques de la part des colonies anglaises, tout en fournissant une aide militaire aux alliés amérindiens de l’Ouest. Il avait sous son commandement un corps de troupes régulières assez considérable, fort au total d’environ 1 400 hommes, ainsi que les milices canadiennes et, au surplus, trois hommes fort habiles pour le seconder : l’intendant Jean Bochart* de Champigny, Louis-Hector de Callière, gouverneur de Montréal, et Philippe de Rigaud* de Vaudreuil, commandant des troupes régulières. Il s’agissait d’hommes d’une force de caractère exceptionnelle, qui ne manquaient pas d’influence à la cour (par exemple, le frère de Callière était l’un des secrétaires particuliers de Louis XIV), de sorte que Frontenac devait s’en remettre à leur jugement en bien des circonstances. D’autre part, il se trouvait en une situation bien plus forte que lors de son premier mandat de gouverneur, car, moins d’une année après son retour, le marquis de Seignelay, fils et successeur de Colbert, mourait et était remplacé par un parent de Frontenac, Louis Phélypeaux de Pontchartrain. Quand Frontenac apprit la nomination de son parent en qualité de ministre des Finances et de ministre de la Marine, son ambition et ses espérances personnelles connurent un grand essor. Le poste de gouverneur général de la Nouvelle-France, qu’il avait recherché avec tant d’ardeur quelque temps auparavant, ne lui paraissait plus suffisant. Dès qu’il apprit l’élévation de Pontchartrain, il écrivit pour demander un poste plus important et moins ardu. Il se déclarait confiant que le ministre ne voudrait pas voir un membre de sa famille tomber dans la décrépitude et finir ses jours dans une gêne incompatible avec sa dignité et sans les honneurs que ses longs états de service méritaient. Cette requête n’attira aucune réponse de la part du ministre, bien qu’elle fût répétée chaque année.

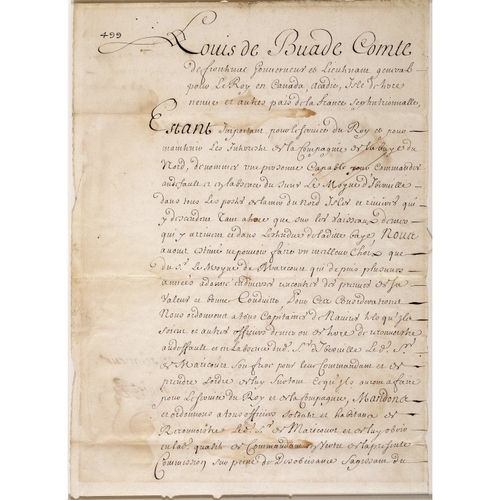

La confédération iroquoise répondit de la même façon quand Frontenac chercha à conclure la paix avec les tribus qui y adhéraient. Il surestimait de beaucoup l’influence qu’il exerçait sur elles. Leur seule réponse consista à faire mourir dans les tortures certains de ses émissaires, après quoi ils renouvelèrent leurs incursions contre les établissements canadiens. Les Canadiens éprouvèrent d’abord une extrême difficulté à les repousser, mais ils pouvaient régler le sort de leurs autres ennemis, c’est-à-dire les colonies anglaises, qui fournissaient des armes aux Iroquois et les incitaient à ces attaques. Avant le retour de Frontenac dans la colonie, les Canadiens se montraient fort désireux de se lancer à l’assaut d’Albany, principale base de ravitaillement des Iroquois, dont la destruction aurait réduit ces derniers à l’impuissance pour un certain temps. Frontenac comprit vite qu’une victoire militaire sur les Anglais relèverait le moral de la colonie et son prestige de gouverneur. En janvier 1690, il organisa trois partis de guerre pour ravager les établissements anglais de la frontière ; mais, au lieu de concentrer l’attaque sur Albany comme plusieurs colons le demandaient, il dirigea ses troupes contre trois petits établissements, fort éloignés l’un de l’autre : Schenectady dans New York, Salmon Falls sur la côte du Maine et fort Loyal sur la baie de Casco. À ces trois endroits, on détruisit les fermes et les maisons, on tua nombre de colons anglais et on fit quelques prisonniers. Ces incursions réussirent admirablement à relever le moral dans la Nouvelle-France et à répandre la terreur le long de la frontière des colonies anglaises, mais elles portèrent aussi ces dernières à unir leurs forces en vue d’une attaque par terre et par mer contre le Canada. Leur plan prévoyait qu’un corps de milice considérable de New York, de la Nouvelle-Angleterre et du Maryland se joindrait aux Iroquois pour attaquer Montréal, tandis qu’une expédition maritime partirait de Boston sous le commandement de Sir William Phips pour attaquer Québec par la voie du Saint-Laurent. À cause de la mauvaise organisation et d’une épidémie de petite vérole qui se déclara dans les rangs des miliciens, il fallut abandonner l’attaque en masse contre Montréal. En conséquence, quand Frontenac apprit à Montréal qu’une flotte de Boston approchait de Québec, il put grouper toutes les forces militaires de la colonie pour défendre cette ville. Le 16 octobre, un officier de la flotte de Boston débarqua et fut conduit devant Frontenac entouré de son haut personnel civil et militaire. Cet émissaire remit un ultimatum de Phips, qui demandait la reddition de la colonie dans un délai d’une heure, à défaut de quoi Québec serait prise par la force des armes. À quoi Frontenac répliqua par cette phrase claironnante : « Je nay point de Reponse a faire a vostre general que par la bouche de mes cannons et a coups de fuzil. » (An, Col., F 3, VII : 39s., Sommation faite par le General Anglois à Mr de Frontenac et la réponse dud. Sr de Frontenac.)

Cette courageuse riposte redonna du cœur aux défenseurs de Québec et abattit le courage des troupes de la Nouvelle-Angleterre. Quand elles apprirent que toutes les forces militaires de la colonie attendaient leur assaut, leur ardeur militaire s’affaiblit sensiblement. Les gens de la Nouvelle-Angleterre débarquèrent un millier d’hommes sur les battures de Beauport, en face de Québec, sur l’autre rive de la rivière Saint-Charles, mais ne purent monter une attaque ; au bout de trois jours de marche et de combats contre les sorties de petites bandes de miliciens canadiens, par un froid de plus en plus aigu, ils remontèrent finalement sur leurs navires pour s’en aller. Frontenac avait ainsi défendu Québec et la colonie avec succès et le minimum de pertes, simplement en tenant ferme. Aucune bataille n’avait eu lieu et la retraite de l’ennemi surprit Frontenac, mais il s’agissait quand même d’une victoire décisive. Les colonies anglaises ne lancèrent plus d’attaque de grande envergure contre le Canada ; pendant les sept autres années de guerre, elles s’en remirent aux Iroquois pour soutenir leurs combats. D’autre part, le Canada ne possédait pas assez de troupes pour envahir en force les colonies anglaises. Frontenac décida en conséquence de faire une guerre de guérillas : les Canadiens devinrent bientôt aussi adroits que les Iroquois à la guerre d’embuscades et d’attaques furtives, au cours de laquelle la capture par les Amérindiens entraînait les pires formes de torture.

Frontenac ne jouait qu’un rôle effacé dans cet aspect de la guerre. La zone d’hostilité véritable comprenait les établissements français situés entre Montréal et Trois-Rivières. Les combats y étaient livrés par des partis de guerre envoyés de Montréal pour attaquer les Iroquois sur leur propre territoire. Callière et Vaudreuil étaient chargés de cette « petite guerre ». Frontenac n’intervenait pas dans l’activité de ces deux hommes fort compétents. Jusqu’à un certain point, cette décision était un hommage tacite rendu à leur force de caractère, et en même temps une preuve de pondération chez Frontenac, qui est tout à son honneur.

Pendant la plus grande partie de l’année, Frontenac résidait au château Saint-Louis de Québec, ne se rendant que de temps en temps à Montréal, lorsque les alliés amérindiens venaient de l’Ouest pour conférer avec lui. Invariablement, c’était alors une occasion de festivités et de longs discours auxquels Frontenac semblait se complaire. À Québec, il entretenait un grand train de maison : un corps de garde, deux ou trois secrétaires, un aumônier, un médecin et un grand nombre de domestiques. Il serait ridicule de supposer que le château Saint-Louis était un petit Versailles ; néanmoins, Frontenac recevait avec magnificence, ce qui le rendait populaire auprès des dames de Québec. Il donnait fréquemment banquets et réceptions ; quand les navires arrivaient de France apportant les approvisionnements de l’année et peut-être la nouvelle de victoires que les armées de Louis XIV avaient remportées sur les champs de bataille en Flandre, ou sur le Rhin, Frontenac faisait chanter un Te Deum ; il ordonnait d’illuminer toutes les maisons de la ville ; il faisait tirer une salve par les navires ancrés dans le fleuve et lancer un feu d’artifice. Pendant l’hiver, des amateurs jouaient la comédie au château et, à la grande horreur du clergé, des dames y tenaient des rôles. Un jour, apprenant qu’on allait jouer le Tartuffe de Molière, l’évêque jeta les hauts cris, excommunia l’officier, Jacques de Mareuil, qui devait tenir le rôle principal, et mit toute la colonie en effervescence. Louis XIV dut intervenir pour ramener le calme.

Durant toutes ces années, Frontenac se préoccupait avant tout de l’expansion de la traite des fourrures, expansion que la guerre facilitait grandement. Sous prétexte d’opérations militaires, il envoyait chaque année aux postes de l’Ouest des groupes nombreux, payés par la couronne. On s’aperçut bientôt que, loin de servir à une fin militaire, ces expéditions offraient simplement aux amis et associés de Frontenac l’occasion de s’enrichir par la traite. Les Amérindiens de l’Ouest, absorbés par la chasse au castor, n’avaient plus le temps de porter la guerre chez les Iroquois. De nouveaux postes de traite s’élevaient dans l’Ouest. Les traitants canadiens commençaient à pénétrer au delà de la ceinture forestière vers les grandes Plaines à l’ouest du Mississipi et autour du lac Winnipeg. Les Outaouais, partenaires commerciaux des Français par tradition, voyaient cette expansion d’un fort mauvais œil, car, jusque-là, ils avaient servi d’intermédiaires qui rassemblaient les pelleteries parmi les tribus de l’Ouest en vue de la traite avec les Canadiens. Mais, par suite de l’expansion, les coureurs de bois canadiens se procuraient les fourrures à la source, ce qui écartait les intermédiaires outaouais. Ce qui était encore pire, les Canadiens se mettaient à traiter avec les Sioux, ennemis traditionnels des Outaouais, et leur fournissaient des armes à feu. Aussi, quand les Iroquois s’abouchèrent avec les Outaouais afin de faire la paix et de conclure une alliance contre les Français, leurs propositions furent bien accueillies. L’empire commercial des Français dans l’Ouest se trouvait ainsi menacé. Les officiers et les missionnaires français des postes de l’Ouest, ainsi que les hauts fonctionnaires de Montréal et de Québec demandèrent à Frontenac d’agir promptement pour parer à ce grave danger. Ils lui demandaient de lancer une grande attaque contre les villages iroquois, persuadés qu’il n’existait pas d’autre moyen d’empêcher le désastre. Mais Frontenac répugnait à entreprendre une telle campagne. Tout en négociant avec les Outaouais, les Iroquois avaient tenu les Français dans l’inactivité en entreprenant des négociations de paix avec Frontenac qui croyait à leur sincérité, malgré les efforts que Callière et l’intendant déployaient pour le convaincre qu’on le dupait. Frontenac ne lança la campagne contre les villages iroquois que lorsque ceux-ci se furent entendus avec les Outaouais, puis eurent renouvelé leurs attaques contre les établissements français, et qu’il en eut reçu l’ordre exprès du ministre de la Marine.

En juillet 1696, l’armée, formée des troupes régulières, de la milice et des alliés amérindiens des missions de la colonie, et forte de 2 150 hommes en tout, quitta Montréal sous le commandement nominal de Frontenac, mais sous la direction effective de Callière et de Vaudreuil quant aux opérations. Pour la marche finale vers le village des Onontagués, Frontenac, alors dans sa soixante-quatorzième année, mais décidé à jouer quand même un rôle actif dans les événements, se fit porter à travers bois dans une chaise à porteurs. À l’arrivée au village, l’armée n’y trouva plus que des cendres. L’ennemi avait fui dans les bois après avoir tout incendié. L’armée se mit en devoir de détruire le maïs dans les champs, ainsi que tous les vivres qu’elle put trouver cachés dans le village et les environs. À la tête de plus de 600 hommes, Vaudreuil se rendit au village des Onneiouts, le brûla et détruisit les récoltes. Cela fait, l’armée rentra à Montréal. Elle n’avait perdu que trois hommes, noyés, et un soldat, tué par un Iroquois en embuscade pendant le voyage de retour. Elle n’avait tué qu’un Iroquois, un vieux chef onontagué capturé parce qu’il était trop âgé et trop faible pour fuir. Frontenac permit aux Amérindiens des missions de le brûler à petit feu jusqu’à ce que mort s’ensuive, sort qu’il endura sans faire entendre un soupir.

Même si on n’avait pu se mesurer avec l’ennemi, cette campagne avait brisé la résistance des Iroquois. Depuis quelques années, la « petite guerre » tournait en somme contre eux. Au début, ils pouvaient attaquer avec impunité les établissements français, mais les Canadiens avaient vite acquis une grande habileté dans la tactique de la guerre en forêt. De plus en plus souvent, des partis de Canadiens prenaient en embuscade des partis de guerre ou de chasse iroquois sur leur propre territoire. Les guerriers iroquois revenaient de moins en moins aux cantons. Par suite de la destruction de leurs villages et de leurs approvisionnements, les Onontagués et les Onneiouts se voyaient réduits à demander l’aide des trois autres nations iroquoises et des colonies anglaises. Mais ils ne reçurent que peu de secours quand ils s’adressèrent aux dirigeants d’Albany, car la colonie de New York, dont les frontières étaient constamment ravagées par les incursions des Canadiens, n’avait pas beaucoup à donner. En outre, les Outaouais, voyant l’état où les Iroquois se trouvaient réduits, abrogèrent leur traité et se remirent à les attaquer. Neuf années de guerre et les ravages de la maladie avaient déjà réduit de la moitié leurs effectifs de combat, soit d’un chiffre estimatif de 2 800 qu’il était en 1689, à 1 320 en 1698, alors que le nombre des Français en dépit de fortes pertes dues à la guerre et à la maladie, passait d’une population de 10 523 en 1688 à 12 768 en 1695. Vu ces circonstances et craignant que les Français ne détruisent les villages qui leur restaient au cours d’autres campagnes, ils ne pouvaient que chercher à conclure la paix. Cette fois, cependant, Frontenac n’était plus du tout convaincu de leur sincérité. Pendant trois ans, les combats se poursuivirent par intermittence dans les bois. Pendant ce temps, en Europe, la guerre de la ligue d’Augsbourg prenait fin. En février 1698, des délégués arrivèrent d’Albany pour apprendre aux Français la signature de la paix de Ryswick.

Quand Frontenac était arrivé dans la Nouvelle-France en 1689 pour prendre charge de son poste de gouverneur général pour la seconde fois, la colonie chancelait sous les assauts constants des Iroquois. Même si, à l’exception de la défense de Québec en 1690, il n’avait que peu participé à la direction tactique de la guerre, la responsabilité lui en incombait néanmoins. La colonie eût-elle été conquise, on l’en aurait blâmé ; puisqu’elle avait été défendue avec succès, le mérite lui en revient.

Quand on veut juger sa façon d’agir à l’égard du commerce des fourrures, on se voit en face d’un paradoxe. En France, le gouvernement avait pour politique de contenir ce commerce afin d’empêcher qu’il ne nuise à l’établissement de la colonie, d’après de solides principes économiques et sociaux. Le gouvernement désirait réunir les Canadiens dans la colonie centrale, pour qu’ils s’y livrent à l’agriculture, à la pêche et à d’autres industries telles que la construction de navires, l’exploitation forestière et la fabrication d’articles de consommation. En somme, il désirait que la colonie se suffise en denrées essentielles. Il ne voulait pas qu’une forte partie de la population du Canada se disperse dans des postes à l’intérieur du continent. Mais Frontenac tint cette politique pour lettre morte. Sous son régime, la traite des fourrures connut un plus grand essor que jamais auparavant ; de nouveaux postes de traite prirent naissance dans l’Ouest ; les commandements allaient à ses associés et les fonds militaires servaient à activer leurs opérations commerciales. Il est évident que les actes de Frontenac avaient pour mobile ses propres intérêts financiers et ceux de ses associés. Pourtant, le fait demeure que, peu après sa mort, le gouvernement de Versailles, pour des motifs politiques et dynastiques, abandonna la politique tendant à la restriction de l’expansion vers l’Ouest, pour passer à une politique impérialiste qui tendait à occuper toute l’Amérique du Nord à l’ouest des Apalaches, entre les Grands Lacs et le golfe du Mexique. Les postes de l’Ouest que Frontenac avait établis étaient essentiels à la réussite de ce nouveau programme d’action. Ne les eût-il pas bâtis et dotés du personnel nécessaire, le gouvernement aurait dû se mettre à les construire. Il serait facile d’attribuer à Frontenac la prescience à cet égard, mais beaucoup plus difficile d’en établir la preuve.

Encore, il n’est aucunement facile de se former un jugement au sujet de Frontenac comme administrateur. Durant son second mandat, l’administration ne fut certes pas complètement désorganisée comme pendant le premier. À l’exception de sa violente querelle avec Mgr de Saint-Vallier [La Croix*] au sujet de la représentation projetée du Tartuffe de Molière (querelle suscitée par l’évêque plutôt que par le gouverneur), il eut des relations plutôt paisibles avec le clergé. Il ne créa pas non plus de graves difficultés au sein du Conseil souverain ; mais ses relations avec l’intendant laissèrent beaucoup à désirer. Quand Champigny cherchait à donner suite aux édits royaux destinés à enrayer les abus de la traite, Frontenac passait outre, appuyé par les dirigeants du ministère de la Marine. En 1695, cependant, le ministère devait se rendre compte de l’encombrement du marché du castor en France. La quantité de peaux expédiées du Canada avait monté dans des proportions astronomiques au cours des dix années précédentes et la ferme du castor prit fin en 1697. Ce monopole rapportait 500 000# par an au trésor royal et l’on craignait fort que, vu l’encombrement du marché, personne ne veuille acheter la ferme à l’expiration du bail. L’examen de la question convainquit le ministre que le mépris persistant que manifestait Frontenac à l’égard des édits relatifs à la traite était à l’origine de cette situation. On commença à ajouter foi aux affirmations de ceux qui soutenaient depuis un certain temps que les fortes dépenses d’ordre militaire engagées par le gouverneur servaient, non pas à des fins militaires, mais à l’expansion des intérêts que Frontenac possédait dans le commerce de la fourrure. En 1692, le budget militaire de la colonie se chiffrait par 75 000# ; en 1694, il passait à 200 000#. Le ministre se plaignit que, au cours des quelques années précédentes, l’excédent des dépenses sur les crédits accordés avait atteint le total de 550 000#, sans qu’on eût pour cela accompli grand chose.

En 1697, quand Frontenac se trouva en désaccord avec l’intendant sur la disposition d’un navire capturé et annula la décision prise par ce dernier, le ministre révoqua l’annulation du gouverneur, le blâma sérieusement et le prévint qu’il ne pourrait plus le protéger en excusant sa conduite auprès du roi. Louis XIV et le ministre étaient à bout de patience. Au lieu de tenir compte de cet avertissement, toutefois, Frontenac eut, l’année suivante, un nouveau différend avec l’intendant parce qu’il voulait empêcher qu’on ne traduise en justice le commandant d’un de ses postes du « pays d’en haut », Lamothe de Cadillac [Laumet*], à la suite de flagrants abus d’autorité à Michillimakinac. Au cours de cette controverse, il apparut clairement que, loin de s’efforcer de faire respecter les édits du roi régissant la traite des fourrures, Frontenac avait effectivement incité les membres de son entourage, hommes à qui il avait accordé des brevets dans les troupes de la Marine et donné le commandement des postes de l’Ouest, à ne faire aucun cas des édits destinés à restreindre leur activité dans le domaine de la traite. Alors que le ministre s’efforçait de réduire la quantité de peaux de castor produites au volume que le marché pouvait absorber, Frontenac continuait à expédier de forts contingents chargés de marchandises de traite au « pays d’en haut », et cela au mépris des ordres formels du roi. À la suite de ces révélations et parce que son crédit à la cour se trouvait bien diminué, il courait le danger de se voir de nouveau congédié de son poste. Toutefois, le ministre échappa à la nécessité de prendre cette décision.

Depuis quelques semaines, à l’automne de 1698, la santé de Frontenac déclinait, à cause de l’asthme dont il souffrait. Il ne pouvait dormir que calé dans un fauteuil. Les forces commençaient à lui manquer. À la mi-novembre, il comprit que sa fin était proche et il s’y prépara dans le calme. Il fit sa paix avec ses vieux adversaires, l’intendant et l’évêque, et, le 28 novembre, l’évêque lui administrait l’extrême-onction. Peu après, le vieux gouverneur rendit le dernier soupir. Il fut inhumé dans l’église des Récollets à Québec.

La comtesse de Frontenac lui survécut jusqu’au 20 janvier 1707, passant ses dernières années dans une situation financière parfois pénible. Ils ne laissaient pas d’héritier : leur fils François-Louis était mort en 1672 ou 1673, en Allemagne, où il servait en qualité de colonel dans les troupes de l’évêque de Münster, Von Galen.

Il reste un aspect à considérer : la légende de Frontenac. Jusqu’à ces derniers temps, deux études seulement ont paru au sujet de Frontenac et de son régime, inspirées des documents originaux. Celle de l’historien américain Francis Parkman, intitulée Count Frontenac and New France under Louis XIV, a paru d’abord en 1877 ; l’autre, par l’historien français Henri Lorin, intitulée Le comte de Frontenac, plutôt un panégyrique qu’une étude historique critique, fut publiée en 1895. Les jugements portés sur Frontenac par ces deux auteurs et en particulier par Parkman ont été acceptés pour ainsi dire sans examen par tous, si ce n’est par de très rares historiens et écrivains subséquents. Par malheur, ni Parkman ni Lorin n’ont vraiment fait la critique des témoignages. Frontenac était un écrivain prolifique, doué de talent ; il envoyait à sa femme, pour qu’elle les répande dans les cercles de la cour, des comptes rendus très longs de tous les événements de la Nouvelle-France. Ces journaux annuels, qui pouvaient compter jusqu’à 90 pages, étaient conçus avec habileté pour que tout serve à la plus grande gloire de Frontenac ; chaque succès, pour éphémère qu’il fût, était porté aux nues et chaque revers était nié ou minimisé par des explications plausibles. Mais, en acceptant son récit des événements sans examen critique, il était possible d’en faire le genre de narration vivante auquel se complaisent les historiens et les lecteurs romantiques, adeptes de la notion du « héros » en histoire. Toutefois, si l’on rapproche avec soin les comptes rendus de Frontenac de tous les témoignages provenant d’autres sources, alors apparaissent clairement les contradictions, les inexactitudes habilement dosées, les omissions voulues et les entorses données à la vérité.

Par malheur, la plupart des auteurs de biographies plus récentes de Frontenac et d’études générales sur cette période ont préféré paraphraser Parkman plutôt que de soumettre à un examen critique les preuves contenues dans la masse de documents originaux. Ils ont donc perpétué et accentué la légende de Frontenac en répétant de vieilles erreurs et, trop souvent, en en créant de nouvelles.

[Les documents originaux portant sur la carrière de Frontenac avant son arrivée au Canada sont peu abondants. Il existe quelques pièces à la division des

Il existe plusieurs biographies de Frontenac ; la première ayant quelque importance fut celle de Francis Parkman, Count Frontenac and New France under Louis XIV, qui a connu plusieurs éditions mais qui parut pour la première fois à Boston en 1877. Malheureusement, comme la plupart des historiens de sa génération, Parkman jugea la Nouvelle-France d’après les normes applicables à son temps plutôt qu’à celui de Frontenac. Henri Lorin dans Le comte de Frontenac (Paris, 1895) présente un panégyrique où il traite la vérité historique avec une certaine liberté. Jean Delanglez dans son Frontenac and the Jesuits (Chicago, 1939) offre un antidote à l’anticléricalisme de Parkman et de Lorin. Il ne traite que d’un seul aspect de la vie de Frontenac, mais c’est une étude solide. La biographie la plus récente et la plus critique sur Frontenac est celle de Eccles, Frontenac : the courtier governor. Les biographies de W. Lesueur, Count Frontenac (Toronto, 1906), et de Colby, The fighting governor, s’appuient principalement sur l’ouvrage antérieur de Parkman et ne sont guère utiles. w. j. e.]

Bibliographie de la version révisée :

Arch. en ligne, Yvelines (Montigny-le-Bretonneux, France), « Reg. paroissiaux et état civil », Saint-Germain-en-Laye, 30 juill. 1623, juillet 1623 : archives.yvelines.fr/decouvrir/archives_en_ligne/index.php (consulté le 21 juill. 2011).— Association Frontenac-Amériques, « le Site de l’association Frontenac-Amériques » : www.frontenac-ameriques.org (consulté le 21 juill. 2011).

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

W. J. Eccles, « BUADE, LOUIS DE, comte de FRONTENAC et de PALLUAU », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 25 janv. 2026, https://www.biographi.ca/fr/bio/buade_louis_de_1F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | https://www.biographi.ca/fr/bio/buade_louis_de_1F.html |

| Auteur de l'article: | W. J. Eccles |

| Titre de l'article: | BUADE, LOUIS DE, comte de FRONTENAC et de PALLUAU |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 1966 |

| Année de la révision: | 2020 |

| Date de consultation: | 25 janv. 2026 |

![Frontenac [image fixe] Titre original : Frontenac [image fixe]](/bioimages/w600.1410.jpg)