Provenance : Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 3623464

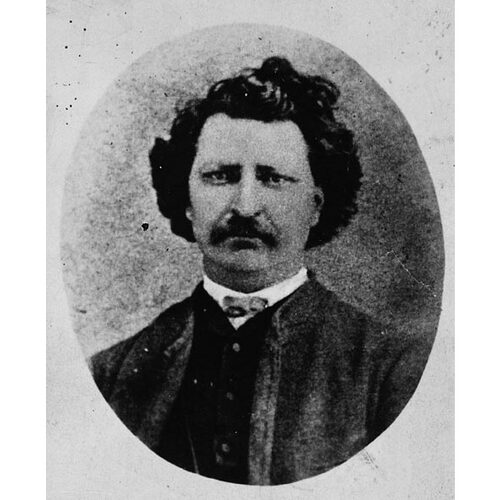

RIEL, LOUIS, porte-parole des Métis, considéré comme le fondateur du Manitoba, instituteur et chef de la rébellion du Nord-Ouest, né le 22 octobre 1844 dans la colonie de la Rivière-Rouge (Manitoba), fils aîné de Louis Riel* et de Julie Lagimonière, fille de Jean-Baptiste Lagimonière* et de Marie-Anne Gaboury* ; en 1881, il épousa Marguerite Monet, dit Bellehumeur, et ils eurent trois enfants, dont le plus jeune mourut pendant que Riel attendait son exécution ; pendu le 16 novembre 1885 à Regina.

Louis Riel est l’un des personnages les plus controversés de l’histoire du Canada. Les Métis voient en lui l’homme qui a su traduire leurs aspirations avec éloquence et ils le considèrent comme un héros. En 1885, la majorité des colons de l’Ouest canadien le tenaient pour un bandit ; les habitants de cette région estiment aujourd’hui qu’il fut l’initiateur des mouvements d’opposition au pouvoir économique et politique du Canada central. Les Canadiens français ont toujours pensé qu’il fut une victime du fanatisme religieux et des préjugés raciaux de l’Ontario et qu’il ne méritait nullement la peine de mort. Depuis le décès de Riel, ses biographes et les historiens ont été influencés par l’une ou l’autre de ces attitudes. Dans la mort, il reste le personnage mystérieux qu’il était de son vivant.

Riel était l’aîné des 11 enfants d’une famille très unie et profondément religieuse, dans laquelle régnait un climat d’affection. Son père et sa mère étaient natifs de l’Ouest, et on dit qu’il avait un huitième de sang amérindien, sa grand-mère paternelle étant une Métisse franco-chipewyanne. Homme instruit, Louis Riel, père, avait obtenu des terres le long de la rivière Rouge et y avait acquis de l’influence parmi la communauté métisse. En 1849, il suscita au sein de cette communauté un mouvement en vue d’aider Pierre-Guillaume Sayer*, Métis accusé d’avoir enfreint le monopole de traite de la Hudson’s Bay Company. Sayer fut relâché, et cette décision eut pour effet de mettre un terme au monopole. Au cours de son enfance, le jeune Louis aurait beaucoup entendu parler des exploits de son père.

À l’époque où il fréquentait les écoles catholiques à Saint-Boniface, Riel se fit remarquer de l’évêque Alexandre-Antonin Taché*. Comme il souhaitait voir de jeunes et brillants Métis se préparer à la prêtrise, Taché prit, en 1858, des dispositions pour que Riel et trois autres jeunes gens, notamment Louis Schmidt, aillent étudier au Canada. Au petit séminaire de Montréal, Riel se révéla un élève intelligent et studieux ; il pouvait se montrer agréable envers les autres, mais il lui arrivait aussi d’être maussade, fier et irritable.

Riel ressentit un violent choc émotionnel lorsqu’il apprit la nouvelle de la mort de son père en février 1864. Homme introverti et d’un tempérament enclin à la dépression, il perdit confiance, semble-t-il, en ses aptitudes à la prêtrise et, en mars de l’année suivante, il quitta le séminaire sans avoir obtenu un diplôme. Espérant subvenir aux besoins de sa famille à la Rivière-Rouge, que son père avait laissée pauvre et endettée, il devint greffier dans le bureau d’avocats que Toussaint-Antoine-Rodolphe Laflamme* dirigeait à Montréal. Mais il trouva ennuyeuses et tracassantes les subtilités du droit et il décida, vraisemblablement en 1866, de retourner à la Rivière-Rouge. Il travailla probablement à Chicago et à St Paul (Minnesota) comme journalier avant d’arriver à Saint-Boniface en juillet 1868.

La Rivière-Rouge que Riel avait quittée dix ans plus tôt était une colonie isolée qui se composait de sang-mêlé anglophones (nés au pays), de colons écossais et de Métis catholiques et francophones. Au début du xixe siècle, un vigoureux sentiment nationaliste, fondé sur une culture distincte qui alliait des éléments amérindiens et canadiens-français, s’était développé chez les Métis qui constituaient le groupe le plus nombreux. La plupart des Métis ne s’intéressaient pas à l’agriculture, préférant les sensations fortes que leur procurait la chasse au bison, loin dans les plaines de l’Ouest. Événements magnifiquement bien préparés où régnait la discipline, les chasses annuelles étaient dirigées par des chefs élus démocratiquement ; le goût des Métis pour cette activité se reflétait d’une manière saisissante dans le caractère quasi militaire de leur organisation sociale. Au contraire des Métis, les sang-mêlé étaient majoritairement anglicans, fiers de leur culture anglaise, et ils étaient établis sur des terres. Les colons écossais appartenaient tous à l’Église presbytérienne.

Au retour de Riel, bien des choses avaient changé. Les antipathies religieuses constituaient maintenant l’un des traits dominants de la vie de la colonie. Par ailleurs, la situation politique était instable et explosive. Un gouverneur et le Conseil d’Assiniboia, mis sur pied par la Hudson’s Bay Company, administraient toujours la colonie qui faisait partie de Rupert’s Land, territoire appartenant à la compagnie. On s’entendait sur la nécessité d’un nouvel arrangement constitutionnel, mais la question était loin d’être réglée. De plus, les vieux résidants savaient désormais que la colonie, en dépit de son isolement, faisait l’objet des visées expansionnistes des États-Unis et du Canada. Pendant l’absence de Riel, en effet, la population était passée à presque 12 000 habitants dans la colonie au sein de laquelle le village de Winnipeg, regroupant surtout des « Canadiens » et une poignée d’Américains, s’était développé. En juillet 1868, Riel trouva en fait à la Rivière-Rouge une communauté anglo-protestante originaire de l’Ontario qui se montrait hostile au catholicisme et aux valeurs sociales et économiques des Métis.

Parmi les « Canadiens », le plus influent et le plus bruyant était John Christian Schultz*, médecin, trafiquant et spéculateur foncier né en Ontario. À ses yeux et à ceux de ses partisans, l’avenir de la colonie résidait de toute évidence dans l’annexion au Canada. Au début des années 1850, l’annexion du Nord-Ouest était devenue une question politique largement débattue dans le Haut-Canada, par suite de l’action de George Brown* et de William McDougall*, leaders des Clear Grits. Au Bas-Canada français, on avait encouragé les gens qui cherchaient des terres à s’établir dans le nord de leur province mais leurs chefs politiques, en adhérant au mouvement en faveur de la confédération en 1864, avaient tacitement accepté l’idée d’acquérir le Nord-Ouest. Cet accord bipartite fut inscrit dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867, à l’article 146 qui prévoyait une expansion transcontinentale. Peu de temps après le retour de Riel dans l’Ouest, on apprit que le premier ministre sir John Alexander Macdonald*, craignant les annexionnistes du Minnesota, avait entrepris, sans tenir compte de la population de la Rivière-Rouge ou du Conseil d’Assiniboia, de nouvelles négociations avec la Hudson’s Bay Company en vue d’obtenir le transfert au Canada de Rupert’s Land.

Pendant ce temps, des nuées de sauterelles avaient causé une grande misère dans la colonie en 1867–1868. Le gouvernement canadien avait offert d’aider la population en finançant la construction d’une route allant d’Upper Fort Garry (Winnipeg) au lac des Bois ; comme il prévoyait que la région allait bientôt être annexée, le gouvernement estimait que cette route – appelée la « route Dawson », du nom de l’ingénieur Simon James Dawson* – allait s’avérer indispensable. Mais le projet fut mal administré et l’équipe d’arpentage, réunie dans la colonie par John Allan Snow, responsable du projet, et Charles Mair*, trésorier, lesquels étaient arrivés ensemble de l’Ontario en octobre 1868, ne comprenait aucun francophone. Mair, poète et ami de McDougall, qui occupait maintenant le poste de ministre des Travaux publics, devint un homme fort impopulaire dans la colonie après qu’il eut fait paraître, en janvier 1869, dans les journaux de l’Ontario une série d’articles critiquant les Métis. Il s’opposait à la solution commode que constituait la coexistence des deux cultures à la Rivière-Rouge, et, comme il prônait une forte émigration des Ontariens vers le Nord-Ouest, il était un allié naturel de Schultz, agent de l’équipe d’arpentage. Thomas Scott*, un Irlandais téméraire et obstiné, et un ardent orangiste qui méprisait les Métis, se joignit au groupe de travailleurs durant l’été de 1869.

À Saint-Vital, Riel, désœuvré, avait d’abord décidé de ne pas intervenir ; « nous devions attendre les événements, écrira-t-il par la suite, bien résolus toutefois de nous occuper des affaires publiques quand le moment en sera venu ». Lorsque l’on apprit dans la colonie ce que contenaient en gros les articles de Mair, Riel publia dans le Nouveau Monde (Montréal), en février 1869, une vive réplique, où il se portait à la défense des Métis en dénonçant ces critiques injustes. Il prit la parole à une assemblée qui fut convoquée le 19 juillet par des leaders reconnus de la communauté métisse, tels Pascal Breland* et William Dease, en vue de discuter des craintes grandissantes que les événements inspiraient aux Métis. La réunion fit ressortir la nécessité d’une action concertée, mais on ne prit aucune décision.

En juillet 1869, les soupçons des Métis s’aggravèrent lorsque McDougall ordonna d’arpenter la colonie. Le chef de l’équipe d’arpentage, le colonel John Stoughton Dennis, reçut des instructions précises suivant lesquelles il devait respecter les lots que les colons possédaient en bordure de la rivière. Après son arrivée, le 20 août, il fut accueilli avec froideur à Upper Fort Garry et à Saint-Boniface, et les liens étroits qui l’unissaient à Schultz avivèrent les craintes des Métis. William Mactavish*, gouverneur d’Assiniboia et de Rupert’s Land, croyait que, « sitôt l’arpentage commencé, les Métis et les Indiens allaient immédiatement se présenter et affirmer leur droit aux terres, et peut-être empêcher les travaux jusqu’à ce qu’ils aient obtenu satisfaction ». Il jugeait prématuré et imprudent de procéder à l’arpentage et il mit en garde le gouvernement canadien. Robert Machray*, évêque anglican de Rupert’s Land, et Mgr Taché, qui s’arrêta à Ottawa en route pour Rome, avertirent également les autorités gouvernementales. Mais Macdonald ne tint aucun compte de ces représentations. À la fin de septembre, la situation s’aggrava encore après qu’on eut annoncé que McDougall, qui, de concert avec sir George-Étienne Cartier*, avait conclu, à Londres, une entente entre la Hudson’s Bay Company et le Canada, deviendrait le premier lieutenant-gouverneur des territoires. On n’aurait pas pu choisir pire titulaire à ce poste, compte tenu de la diplomatie dont il fallait user dans les rapports avec les représentants de la compagnie et avec les porte-parole laïques et religieux des divers groupes de la Rivière-Rouge. Le transfert des territoires devait avoir lieu le 1er décembre 1869.

À mesure que la tension montait chez les Métis, la nécessité d’une direction ferme devenait évidente. Les expériences vécues par Riel au cours des dix dernières années avaient fait de lui un homme dont le mode de vie différait beaucoup de celui des Métis chasseurs de bison, mais il aspirait désormais à diriger ces gens-là. Les chefs plus âgés et mieux reconnus avaient eu peu de succès et montré peu d’initiative. Ambitieux, instruit, bilingue, jeune et dynamique, éloquent, profondément religieux et porteur d’un nom célèbre, Riel était plus que consentant à répondre aux exigences du moment.

À la fin d’août 1869, du haut des marches de la cathédrale de Saint-Boniface, Riel déclara que l’arpentage constituait une menace. Le 11 octobre, un groupe de Métis dont il faisait partie arrêta les travaux. Environ une semaine plus tard, on mit sur pied à Saint-Norbert avec l’appui du curé de l’endroit, Noël-Joseph Ritchot*, le Comité national dont John Bruce était président et Riel secrétaire. Une telle association du clergé et des Métis n’a rien de surprenant : un peuple entouré ou menacé par une culture étrangère trouve souvent dans son Église le principal soutien de ses traditions et de ses aspirations. Homme de grande capacité, Mgr Taché avait déjà fait savoir dans des textes imprimés ses opinions sur les Métis pour qui il avait de la sympathie ; selon lui, ceux-ci faisaient partie intégrante de la colonie et se trouvaient maintenant en danger.

Le 25 octobre, Riel fut sommé de paraître devant le Conseil d’Assiniboia pour expliquer ses gestes. Il déclara que le Comité national allait empêcher McDougall ou tout autre gouverneur d’entrer dans la colonie, à moins que l’union avec le Canada ne fût fondée sur des négociations avec les Métis et avec la population en général. Le 30 octobre, cependant, McDougall avait atteint la frontière au village de Pembina (Dakota du Nord) et, contrevenant à un ordre écrit de Riel, il continua sa route jusqu’au poste du même nom (West Lynne, Manitoba) de la Hudson’s Bay Company. Le 2 novembre, il y rencontra une patrouille de Métis en armes, sous le commandement d’Ambroise-Dydime Lépine*, et se vit intimer l’ordre de retourner aux États-Unis dès le lendemain. Le même jour, avec des partisans – 400, selon certaines sources – recrutés parmi les membres des convois de fourrures qui étaient revenus depuis peu dans la colonie pour la saison, Riel s’empara d’Upper Fort Garry sans livrer bataille. La manœuvre de Riel était brillante : la maîtrise du fort signifiait le contrôle de l’accès à la colonie et au Nord-Ouest.

Au cours du mois de novembre 1869, il y eut une intense activité à la Rivière-Rouge ; Riel s’efforça de regrouper les habitants de la colonie, et notamment des Métis avantageusement connus, tels que Charles Nolin* et Dease, qui au début s’opposaient à lui. Le 6 novembre, Riel invita les habitants anglophones à choisir dans leurs paroisses 12 représentants qui devaient prendre part à une convention avec les délégués des Métis. Un peu à contrecœur, les sang-mêlé et les descendants des colons amenés par lord Selkirk [Douglas*] acceptèrent la proposition. La première assemblée de la convention donna peu de résultats, et les représentants anglophones, dirigés par James Ross*, dénoncèrent l’exclusion de McDougall de la colonie comme étant un geste de rébellion. Sur un ton courroucé, Riel nia cette affirmation. Il déclara, en réponse à une autre accusation, qu’il n’entendait pas demander l’intervention des États-Unis ; tout au long de leur résistance, affirmait-il, les Métis restaient toujours de loyaux sujets de la reine.

Le 16 novembre, Mactavish publia une proclamation ordonnant aux Métis de déposer les armes. À la réunion de la convention du 23 novembre, Riel riposta en proposant de franchir une nouvelle étape, soit la formation d’un gouvernement provisoire, qui remplacerait le Conseil d’Assiniboia et négocierait les conditions de l’union avec le Canada. Sa tentative de rallier les paroisses anglophones à cette mesure échoua. Celles-ci n’approuvèrent pas davantage la « liste des droits » que Riel présenta à l’assemblée du 1er décembre, après que McDougall eut publié une proclamation déclarant que dorénavant le Nord-Ouest faisait partie du Canada et que lui-même en était le lieutenant-gouverneur. Cette liste, probablement rédigée par Riel, comprenait 14 articles. Elle proposait une représentation au parlement canadien, des garanties de bilinguisme à la législature, un juge en chef bilingue et des dispositions prévoyant des fermes gratuites et des traités avec les Amérindiens. Par la suite, on publia la liste et on la distribua largement, ce qui amena un grand nombre d’anglophones à reconnaître que les demandes des Métis n’étaient pas déraisonnables.

Schultz, Dennis et les « Canadiens » de la colonie offrirent une opposition plus sérieuse. McDougall avait prié Dennis de lever une troupe en vue d’arrêter les Métis qui occupaient Upper Fort Garry ; Riel prit cette menace au sérieux, mais la plupart des colons anglophones refusèrent de répondre à l’appel aux armes de Dennis et celui-ci se retira à Lower Fort Garry. D’autre part, Schultz avait fortifié sa maison et son magasin, et il avait recruté quelque 50 partisans pour lui servir de gardes. Il proposa à Dennis qu’on lui donnât l’autorisation d’attaquer Upper Fort Garry et de capturer Riel. Avant que Schultz n’ait eu le temps de passer aux actes, les soldats de Riel entourèrent son magasin et lui demandèrent de se rendre. Le 7 décembre, jugeant leur situation désespérée, les « Canadiens » capitulèrent et furent emprisonnés à Upper Fort Garry. Le lendemain, Riel installa le gouvernement provisoire et Bruce en fut nommé président. Le 18 décembre, McDougall et Dennis quittèrent Pembina pour l’Ontario, ayant été informés que le gouvernement canadien avait en fait retardé le projet d’union jusqu’à ce que les autorités britanniques ou la Hudson’s Bay Company puissent garantir un transfert pacifique.

Macdonald reconnut plus tard que, dans les circonstances, les gens de la colonie avaient été obligés de former un gouvernement pour protéger leur vie et leurs biens. Cependant, l’esprit obscurci par l’alcool ou préoccupé par des problèmes politiques urgents au Canada, il ne prit pas tout à fait conscience, à cette époque, de la situation qui existait dans la colonie, et il semble en général que les événements laissèrent les Canadiens indifférents. Le 6 décembre, Macdonald avait endossé, toutefois, une proclamation du gouverneur général, qui promettait l’amnistie à tous les habitants de la Rivière-Rouge qui déposeraient les armes. Il créa également une mission de bonne volonté composée de l’abbé Jean-Baptiste Thibault*, qui avait été missionnaire dans le Nord-Ouest durant plus de 35 ans, et du colonel Charles-René-Léonidas d’Irumberry de Salaberry. Thibault arriva dans la colonie le jour de Noël, tandis que Salaberry demeura à Pembina.

Le 27 décembre, Riel remplaça Bruce à titre de président du gouvernement provisoire et, le même jour, Donald Alexander Smith*, commissaire spécial nommé par le gouvernement de Macdonald, arriva sans bruit avec son beau-frère Richard Charles Hardisty, sous le prétexte de faire affaire pour le compte de la Hudson’s Bay Company. Quand Salaberry arriva à son tour dans la colonie le 5 janvier 1870, lui et Thibault rencontrèrent Riel et le conseil des Métis. De toute évidence, ils n’avaient alors aucune autorité pour négocier les conditions de l’union ; qui plus est, les entretiens de Thibault avec les prêtres de la colonie l’amenèrent à partager le point de vue des Métis. Smith, qui avait autrement plus d’influence que les deux autres commissaires, avait été chargé par Macdonald d’offrir, d’une part, de l’argent ou du travail à tout leader disposé à collaborer et, d’autre part, d’exposer les projets du gouvernement canadien. Distribuant habilement l’argent, il réussit à soudoyer plusieurs Métis influents mais, après une rencontre avec Riel le 6 janvier, il en vint à la conclusion qu’« il ne serait d’aucune utilité d’entamer des négociations avec son conseil ». Smith décida de dévoiler la teneur de ses instructions au cours d’une assemblée publique. Il avait toutefois laissé à Pembina le document contenant sa commission officielle, pour éviter qu’il ne soit saisi par Riel désireux d’en prendre connaissance. Mais, avec l’aide de quelques-uns des Métis gagnés à sa cause, Smith fut en mesure de déjouer les manœuvres du président et de faire en sorte que Hardisty lui remit le texte de sa commission à la Rivière-Rouge, où il se trouvait en résidence surveillée. Riel dut se rendre au désir de Smith de convoquer une assemblée de masse.

Le 19 janvier 1870, une foule nombreuse se réunit dans l’enceinte d’Upper Fort Garry, sous la présidence de Thomas Bunn*, et Riel servit d’interprète. Smith exposa sa position. Bien que peu différente de celle de Thibault et de Salaberry, elle fut accueillie calmement. Smith promit une attitude libérale en ce qui concernait la confirmation des droits de propriété foncière aux occupants et une représentation au sein du conseil territorial projeté. L’assemblée se poursuivit le jour suivant, et une foule plus nombreuse même y assista. L’atmosphère avait cependant changé, les auditeurs se rangeant maintenant carrément derrière Riel. De plus en plus sûr de lui et parvenu au sommet de son influence, ce dernier comprit que l’assemblée n’allait pas se contenter des promesses de bonne volonté et, prenant l’initiative, il proposa la tenue, la semaine suivante, d’une convention regroupant 40 représentants, choisis à parts égales dans les deux groupes linguistiques, afin d’étudier en détail les instructions de Smith. On accepta la proposition. À l’ouverture de la convention, le 26 janvier, Riel se montra conciliant ; il nomma le juge John Black* au poste de président et accepta qu’une nouvelle liste des droits fût établie par un comité de six personnes, dont trois de chaque groupe linguistique. Le 29, on présenta une nouvelle liste, légèrement modifiée, et l’assemblée décida de la soumettre aux débats, lesquels durèrent jusqu’au 3 février, date à laquelle on adopta la dix-neuvième et dernière clause. Riel suggéra alors que la convention demandât immédiatement le statut de province – probablement pour l’ensemble du Nord-Ouest. Un tel changement eût permis d’avoir la haute main sur les terres de la couronne et sur les autres ressources naturelles. Toutefois, on rejeta sa suggestion, certaines personnes ayant jugé qu’elle venait trop tôt. Le 5 février, Riel connut un autre échec : la convention repoussa sa demande de rejeter l’entente conclue entre le Canada et la Hudson’s Bay Company et d’entamer des négociations entre le Canada et la colonie.

Le 7 février, la convention débattit la nouvelle liste des droits d’abord avec Thibault et Salaberry, puis avec Smith, même si Riel soutenait toujours que ce dernier ne pouvait offrir aucune garantie précise. À cet égard, Smith affirma qu’il avait reçu l’autorisation de proposer l’envoi d’une délégation à Ottawa et que celle-ci allait faire l’objet d’un « accueil très cordial ». Cette proposition, qui allait nécessiter l’amorce de négociations entre le Canada et la colonie, correspondait au projet que Riel avait formé et défendu depuis le début de la résistance et elle fut acceptée avec enthousiasme. Riel suggéra alors que les deux groupes linguistiques participassent au gouvernement provisoire, puisque la colonie avait besoin d’un gouvernement en attendant d’être dotée d’une constitution par le parlement du Canada. Les représentants anglophones à la convention hésitèrent jusqu’au moment où une délégation, envoyée le 9 en consultation auprès du gouverneur Mactavish, rapporta que ce dernier agréait la suggestion, bien qu’il refusât de déléguer son autorité au gouvernement provisoire. Les délégués sang-mêlé et écossais avaient acquis la certitude qu’ils devaient continuer de collaborer avec Riel.

On pria le comité qui avait dressé la liste des droits en janvier de présenter un projet de constitution du gouvernement provisoire. Dans son projet, accepté le 10 février, le comité prévoyait la création d’une assemblée de 24 représentants élus qui devaient être issus, dans une proportion égale, des paroisses francophones et anglophones de la colonie. La Cour générale des sessions trimestrielles d’Assiniboia devait continuer d’administrer la justice. Reconnaissant que Riel se trouvait dans une situation de force, le comité recommandait qu’il occupât le poste de président. Pour composer son exécutif, Riel choisit alors Bunn (secrétaire), William Bernard O’Donoghue* (trésorier) et James Ross (juge en chef), puis il nomma les trois membres composant la délégation qui se rendrait à Ottawa le temps venu. L’abbé Ritchot représentait les Métis, le juge Black, les colons anglophones, et Alfred Henry Scott*, les Américains, même s’il était peut-être sujet britannique. Alors à l’apogée de ses espoirs et de ses ambitions, Riel pouvait se permettre un geste de générosité : il promit de libérer tous les prisonniers gardés à Upper Fort Garry.

Il semblait, à ce moment, que la colonie présentait un front uni. L’élément proaméricain, qui, en la personne d’Enos Stutsman* et d’Oscar Malmros, intriguait en faveur de l’annexion de la colonie aux États-Unis et se servait du journal New Nation (qui commença de paraître à Winnipeg le 7 janvier) pour promouvoir ses idées, voyait diminuer son influence, déjà limitée, sur les événements. Par ailleurs, le triumvirat sans scrupule de Schultz, Mair et Thomas Scott était résolu à provoquer une guerre civile pour éliminer le pouvoir métis. Comme ils étaient étrangers, toutefois, ils surestimèrent la volonté que pouvaient avoir les sang-mêlé et les colons écossais de s’opposer aux Métis. Malheureusement pour tous les intéressés, les trois hommes s’étaient évadés d’Upper Fort Garry en janvier 1870. Schultz s’était rendu en aval de la rivière Rouge afin de recruter dans les paroisses anglophones et chez les Amérindiens des gens au sein d’une troupe armée. Mair et Scott étaient allés à Portage-la-Prairie, un établissement « canadien », où Scott, pour rallier des partisans, raconta des histoires terrifiantes sur son séjour en prison. À Portage-la-Prairie, Charles Arkoll Boulton*, capitaine dans le 46e régiment de milice et membre de l’équipe d’arpentage de Dennis, se laissa convaincre de prendre la tête d’une troupe qui partit de la localité le 12 février dans le but de joindre le groupe de Schultz à Kildonan (maintenant partie de Winnipeg). Cette initiative avait pour objectif avoué de libérer les prisonniers « canadiens » qui se trouvaient à Upper Fort Garry. Le dernier de ceux-ci fut élargi le 15 février, mais Schultz, Mair et Scott n’en tinrent aucun compte, révélant ainsi leur véritable dessein, qui était de renverser le gouvernement provisoire. Boulton et la troupe de Portage-la-Prairie décidèrent de regagner leur village, mais les hommes, contre l’avis de leur chef, passèrent en groupe près du fort au lieu de se disperser pour aller vers l’ouest. Les occupants du fort s’étaient vivement inquiétés en apprenant la venue de l’expédition, et on avait fait appel à tous les hommes disponibles pour défendre la place. Lorsque la troupe en armes s’approcha du fort, le 17 février, un petit groupe de quelque 50 hommes arrêta les 48 « Canadiens », y compris Scott et Boulton, et les conduisit aux cellules laissées vacantes depuis peu. Schultz comprit qu’il était un homme marqué et partit pour l’Ontario.

Riel estima à juste titre que les responsables de l’agitation qui régnait dans la colonie étaient les « Canadiens » ; à deux reprises ils avaient eu recours à la force pour le renverser. Il fallait punir l’un d’eux, et Boulton fut condamné à mort, une peine plus sévère que toutes celles qui avaient été infligées par un leader métis à l’auteur d’une infraction commise durant une chasse au bison. Plusieurs personnes, dont Donald Alexander Smith, firent appel à la clémence de Riel, mais le chef se laissa fléchir seulement après que Smith lui eut promis de persuader les paroisses anglophones d’élire des représentants. Considérant le pardon comme un signe de faiblesse, Thomas Scott se mit à insulter ses gardes métis et ceux-ci se fâchèrent à tel point qu’ils lui auraient administré une sévère correction si Riel n’était pas intervenu. Ce dernier avertit Scott de se bien tenir. Jeune homme ignorant et sectaire qui avait un profond mépris pour tous les sang-mêlé, Scott croyait que les Métis étaient des lâches. Comme il s’entêtait à faire des difficultés, les gardes exigèrent qu’il passât en cour martiale, et il fut accusé d’insubordination ; un jury, présidé par Ambroise-Dydime Lépine et qui comprenait, entre autres, Jean-Baptiste Lépine*, André Nault* et Elzéar Goulet*, le condamna à mort. Cette fois, Riel rejeta fermement les appels que Smith et d’autres personnes lui adressèrent. S’inquiétait-il de l’insubordination dont il voyait des signes chez ses partisans ? S’était-il persuadé que la colonie se trouvait en danger ? Estimait-il nécessaire d’intimider les conspirateurs canadiens et de montrer au Canada que les Métis et leur gouvernement devaient être pris au sérieux ? On se posera toujours ces questions. Le professeur George Francis Gilman Stanley ajoute foi à la dernière hypothèse, qui correspond aux explications données par Riel lui-même. Dans la colonie, on oublia bientôt la mort de Scott, survenue le 4 mars, mais en Ontario le « meurtre » devint une affaire de premier plan. Ce fut, comme on l’affirma à l’époque et par la suite, la grande maladresse politique de Riel.

Mgr Taché revint dans la colonie le 8 mars 1870. Il avait été rappelé de Rome et, dès que son navire accosta le quai de Portland, Maine, au début de février, Cartier lui fit parvenir une requête le priant de se rendre à Ottawa afin de prendre part à des entretiens. L’évêque reçut une copie de la proclamation d’amnistie qui avait été faite en décembre et il fut amené à croire que ce texte s’appliquait à tous les gestes qui avaient été posés ou pourraient être posés avant son retour dans la colonie, y compris les actes de violence. Lorsqu’il parvint à la Rivière-Rouge, il communiqua cette assurance à Riel et à Ambroise-Dydime Lépine en des termes catégoriques. Le 15 mars, Taché eut une rencontre avec le nouveau conseil élu. Il fit part d’un télégramme provenant du secrétaire d’État aux Affaires provinciales, Joseph Howe* ; dans ce document celui-ci déclarait « satisfaisante dans l’ensemble » la liste des droits et suggérait que des délégués se rendissent à Ottawa en vue de conclure une entente. Puis l’évêque demanda la libération des prisonniers. Riel consentit et on vida les prisons une nouvelle fois.

Le 22 mars, Ritchot, Black et Alfred Henry Scott reçurent une nouvelle liste des droits – établie cette fois par l’exécutif du gouvernement provisoire – qui comportait les dispositions suivantes : l’établissement d’une province sans assujettissement, même partiel, à la dette publique du dominion ; l’exemption, pour cette province, durant une période de cinq ans, de tout impôt direct, sauf pour des fins municipales ; l’attribution annuelle à celle-ci par le gouvernement canadien d’une somme équivalant à 80 cents par tête ; la main haute de la province sur les terres publiques ; l’accord avec les désirs de la province des modalités des traités avec les Amérindiens ; le maintien d’un lien permanent par navires à vapeur entre Upper Fort Garry et le lac Supérieur et la prise en charge par le gouvernement fédéral des coûts de tous les édifices publics, des ponts, des routes et des autres travaux publics ; l’utilisation du français et de l’anglais à la législature et devant les tribunaux de la province, ainsi que dans tous les documents et les actes publics ; la connaissance de l’anglais et du français par le lieutenant-gouverneur et le juge de la future Cour supérieure ; l’extension d’une amnistie à tous les membres du gouvernement provisoire et à ses fonctionnaires ; l’exemption pour la province de tout droit de douane additionnel jusqu’à l’établissement d’une communication ferroviaire ininterrompue entre Winnipeg et St Paul. Avant le départ des délégués pour Ottawa, on dressa une quatrième liste, sans nul doute avec le consentement de Riel et de Taché. Elle comportait une disposition supplémentaire qui réclamait un système d’écoles « séparées » comme dans la province de Québec et elle esquissait la structure d’un gouvernement provincial. Les 23 et 24 mars 1870, les délégués partirent pour Ottawa.

Lorsque Schultz et Mair arrivèrent à Toronto au début d’avril, ils furent secrètement mis en rapport avec George Taylor Denison* III et d’autres personnes faisant partie de ce qui allait devenir le mouvement Canada First [V. William Alexander Foster]. Jusqu’alors, les Ontariens s’étaient montrés plutôt indifférents aux événements de la Rivière-Rouge, mais la nouvelle de l’exécution de Thomas Scott fournissait l’occasion de provoquer un accès de haine contre Riel et les délégués. Les partisans de Denison et de Schultz s’assurèrent l’appui des éditorialistes de la plupart des journaux torontois. Ils organisèrent aussi, dans toute la province, des assemblées auxquelles Schultz et Mair prirent la parole. On souleva l’opinion contre les francophones, contre les catholiques et, dans une certaine mesure, contre Macdonald qui accueillait une délégation représentant les « meurtriers » de « l’héroïque » Thomas Scott. À Toronto, on prit aussi des mesures pour faire arrêter Ritchot et Alfred Henry Scott sous l’accusation de complicité de meurtre. Peu après leur arrivée à Ottawa, le 11 avril, ils furent effectivement mis en état d’arrestation, mais on dut les relâcher lorsque le juge décida que le mandat lancé à Toronto n’était pas conforme à la loi. On procéda immédiatement à leur arrestation une seconde fois en vertu d’un nouveau mandat émis à Ottawa sous la foi du serment. Neuf jours plus tard, au terme de l’audition de la cause, le procureur de la couronne refusa d’agir, et les délégués eurent finalement la liberté de poursuivre leur mission.

Le 22 avril, les délégués écrivirent à Howe pour le prier d’entamer les négociations. Quatre jours plus tard, Howe répondit en les invitant officiellement à entreprendre des discussions avec Macdonald et Cartier. Ritchot apparut comme le véritable porte-parole de la délégation ; Black était enclin à transiger sur la liste des droits et Scott appuyait Ritchot sans mot dire. Cartier et Macdonald eurent tôt fait de se rendre compte que le prêtre était un négociateur redoutable résolu à obtenir des concessions qui allaient assurer la protection des premiers habitants de la Rivière-Rouge contre l’affluence prévue des colons et des spéculateurs fonciers de l’Ontario. Les résultats des négociations, incorporés à l’Acte du Manitoba de 1870, témoignèrent de la réussite considérable de Ritchot. On accorda le statut de province au Manitoba (nom que prônait Riel) ; Macdonald et Cartier obtinrent cependant que le territoire de la province fût limité à environ 1 000 milles carrés au lieu de s’étendre à l’ensemble du Nord-Ouest. L’autorité provinciale sur les ressources naturelles, et notamment sur toutes les terres, fut refusée mais, après une discussion serrée, on réserva 1 400 000 acres de terrain aux Métis dans le Nord-Ouest en guise de compromis. On accepta le bilinguisme dans les différentes cours de justice, à la législature et dans les publications gouvernementales. Les historiens se sont demandé si cette mesure correspondait à un authentique engagement à étendre le bilinguisme à l’Ouest ou bien s’il ne s’agissait pas simplement, comme certains l’ont laissé entendre, d’une capitulation devant la prétendue dictature de Riel. La première hypothèse semble plus plausible lorsque l’on fait un examen critique des quatre listes de droits qui furent à l’origine des négociations et de la loi. Ritchot échoua cependant lamentablement sur un point important : la mise à jour de l’amnistie du 6 décembre. À cause des pressions politiques venant de l’Ontario, attisées par Schultz et ses associés, tout ce que Ritchot put obtenir fut l’assurance verbale, donnée par le gouverneur général, sir John Young*, et par Cartier, que l’on demandait au gouvernement britannique d’intervenir. Ritchot nota dans son journal : « Son Excellence m’assure [...] que [...] Sa Majesté allait immédiatement proclamer l’Amnistie générale, que nous [les délégués] pouvions partir pour le Manitoba, que l’Amnistie y arriverait avant nous. »

Se trouvant quelque peu à l’écart des événements d’Ottawa, Riel s’était consacré aux affaires de la colonie. À titre de président du gouvernement provisoire, il était demeuré à Upper Fort Garry ; afin de permettre la reprise du commerce, il remit cependant le fort sous la dépendance de la Hudson’s Bay Company. Tâche plus importante, peut-être, il s’occupa continuellement de maintenir la paix, quelquefois incertaine, qui régnait dans la colonie. Nathaniel Pitt Langford, un Américain qui visita les lieux en qualité d’agent de la Northern Pacific Railroad, fit la connaissance de Riel à cette époque : « Riel a environ 28 ans, écrivit-il. [Il] a un beau physique, est porté à l’action, a une grande capacité de travail et je pense qu’il est très résistant. C’est un homme de forte carrure [...] avec des manières très avenantes et persuasives ; l’énergie et l’esprit de décision se remarquent dans tous ses gestes ; – c’est en cela que réside sa grande force – car je ne saurais lui attribuer beaucoup de profondeur, encore qu’il soit un homme perspicace et, je crois, d’un patriotisme ainsi que d’une incorruptibilité à toute épreuve. »

De retour à la Rivière-Rouge le 17 juin 1870, Ritchot prit immédiatement contact avec Riel, qui exprima sa satisfaction du rapport que lui fit le prêtre sur les événements. Une semaine plus tard, lorsque l’assemblée se réunit à Upper Fort Garry, Ritchot décrivit l’accueil dont la délégation avait été l’objet à Ottawa, et il le qualifia d’amical dans l’ensemble. Au sujet de l’amnistie, il prévoyait que, puisque le gouvernement canadien ne pouvait ou ne voulait pas l’accorder avant l’union, elle allait venir de la reine. Là-dessus, l’assemblée approuva unanimement les dispositions de l’Acte du Manitoba le 24 juin. L’avenir paraissait brillant à Riel. Mgr Taché, cependant, s’inquiétait de ce que Ritchot n’avait pas rapporté une garantie d’amnistie écrite. Craignant de prêter le flanc à l’accusation d’avoir fait une interprétation erronée, Taché alla voir Cartier à Ottawa, mais il n’obtint qu’une assurance semblable à celle donnée à Ritchot.

En mai 1870, on avait eu une nouvelle raison de s’inquiéter : une expédition militaire avait été envoyée en « mission de paix » à la Rivière-Rouge, sous le commandement du colonel Gamet Joseph Wolseley*. Le gouvernement canadien avait envisagé la possibilité d’une telle expédition depuis quelques mois, mais les pressions exercées par l’Ontario pour qu’il passât aux actes avaient compté pour beaucoup dans la mise en œuvre du projet. De fait, bien que Wolseley fût un officier britannique et que l’expédition comprît des troupes impériales ainsi que des unités de milice, ces dernières étaient dominées par des jeunes orangistes de l’Ontario assoiffés de sang métis et de celui de Riel en particulier.

Pendant les négociations et au début de l’été, Riel était devenu de plus en plus inquiet devant l’affaiblissement de ses appuis. Quelques Métis, surtout des fermiers et des commerçants bien établis, ne l’avaient jamais vraiment accepté en tant que leader et le considéraient comme un parvenu. Un autre groupe de personnes, note le professeur William Lewis Morton*, « tantôt le soutenaient et tantôt s’opposaient à lui ». Il s’agissait d’une élite de Saint-Boniface, qu’il convient de distinguer des chasseurs et des convoyeurs (tripmen) sans emploi parmi lesquels Riel trouvait ses plus ardents partisans. En même temps, Riel s’inquiétait de la détérioration des relations toujours fragiles qui existaient entre les Métis et les habitants anglophones de la colonie. Mais, avant tout peut-être, il était préoccupé par des rapports faisant état de l’attitude des volontaires ontariens au sein de l’expédition de Wolseley en route vers la colonie. William Bernard O’Donoghue avait fait naître des soupçons à l’endroit de tous les hommes politiques du Canada et son influence semblait grandir, même si Taché, à son retour à Saint-Boniface le 23 août, assura les leaders métis « qu’ils n’avaient pas le moindre danger à craindre ». Ce même jour, toutefois, on apprit que les troupes approchaient de la Rivière-Rouge ; le lieutenant-gouverneur qui devait instituer un gouvernement civil n’était pas encore arrivé et on était sans nouvelle de l’amnistie promise.

Informé, le 24 août, que les soldats se proposaient de le lyncher, Riel quitta Upper Fort Garry quelques heures avant leur arrivée. Avec O’Donoghue et quelques compagnons, il traversa la rivière Rouge et se présenta au palais épiscopal de Taché à Saint-Boniface. Il déclara à l’évêque que celui-ci avait été trompé ; « n’importe ce qui arrivera maintenant, ajouta-t-il cependant, les droits des métis sont assurés par le Bill de Manitoba ; c’est ce que j’ai voulu – Ma mission est finie ». Riel se rendit alors chez lui, dans le village avoisinant de Saint-Vital où vivait sa mère ; craignant de plus en plus pour sa sécurité, il se réfugia ensuite à la mission Saint-Joseph, située à dix milles environ au sud de la frontière, dans le Territoire du Dakota.

Député et l’un des Pères de la Confédération, Adams George Archibald*, de la Nouvelle-Écosse, devint le nouveau lieutenant-gouverneur le 15 juillet 1870. Il arriva dans la colonie le 2 septembre et il eut tout de suite à résoudre le problème du maintien de l’ordre. Le désordre et l’agitation régnaient à Winnipeg. Il y eut des personnes tuées, dont deux Métis [V. Elzéar Goulet], et les partisans de la résistance furent menacés ou assaillis par les volontaires de la milice ontarienne, qui semblaient résolus à rien de moins que l’assassinat de tous les Métis. Aux prises avec cette situation difficile, Archibald entreprit de mettre sur pied un gouvernement civil. Parlant couramment le français, il forma un premier cabinet provincial à caractère strictement biracial et ne comprenant aucun membre du « parti canadien ». Alfred Boyd* devint secrétaire provincial et Marc-Amable Girard* trésorier provincial.

Riel fut heureux du résultat des premières élections provinciales, tenues en décembre 1870, car une majorité de candidats élus semblait bien disposée à son égard. Il dut se réjouir en particulier de la victoire que Donald Alexander Smith remporta à Winnipeg sur Schultz ; par la suite, ce dernier fut cependant élu à la chambre des Communes en même temps que Smith et un Métis, Pierre Delorme*. En février 1871, toutefois, Riel tomba gravement malade, accablé par le souci de sa sécurité personnelle et par la nécessité de trouver l’aide financière dont sa famille avait besoin. Ce n’est qu’en mai 1871 qu’il recouvra les forces suffisantes pour regagner son domicile à Saint-Vital.

À cette époque, O’Donoghue, le vieil associé de Riel, avait déjà renié son ancien chef ; la séparation s’était effectuée le 17 septembre 1870 au cours d’une assemblée à Saint-Norbert à laquelle assistait Riel. Celui-ci s’était opposé aux demandes persistantes d’O’Donoghue de faire appel aux États-Unis pour qu’ils intervinssent en faveur des Métis. En octobre 1871, il avait pris la tête d’une bande de Féniens dont le quartier général se trouvait du côté américain de la frontière. S’étant assuré le soutien de John O’Neill*, qui s’était illustré à Ridgeway (maintenant partie de Fort Erie, Ontario), et comptant sur l’appui général des Métis, O’Donoghue résolut d’envahir le Manitoba. Le 5 octobre, à la tête de quelque 35 partisans, il traversa la frontière et s’empara du petit poste de la Hudson’s Bay Company à Pembina. Mais les Métis ne se rallièrent pas à sa cause. Au contraire, deux Métis le capturèrent et le remirent aux autorités américaines. L’invasion n’avait duré qu’un jour. À Winnipeg, cependant, les nombreuses rumeurs répandues au sujet de la gravité du péril fénien avaient incité Archibald à publier, le 4 octobre, une proclamation qui invitait tous les hommes loyaux à « se regrouper autour du drapeau ». Riel recruta et prit le commandement de l’une des nombreuses compagnies de cavaliers en armes mises alors sur pied. Archibald se rendit à Saint-Boniface pour faire la revue des volontaires ; il y reçut un accueil cordial et donna une poignée de main à leurs chefs, dont Riel. L’action d’Archibald répondait aux espoirs qu’avaient entretenus les amis laïques et religieux de Riel, car elle signifiait que celui-ci ne serait plus victime de persécution à l’avenir. Rares étaient ceux qui, dans la province, songeaient à pendre Riel.

En Ontario, la nouvelle du geste d’Archibald provoqua toutefois un débordement d’indignation. Charles Mair fut outré et George Taylor Denison mena une campagne pour le rappel du lieutenant-gouverneur. Bien que les deux chambres de la législature manitobaine eussent appuyé l’action d’Archibald avec enthousiasme, le cas de Riel suscita un débat politique en Ontario. En 1872, le premier ministre Edward Blake* alla jusqu’à offrir une récompense de $5 000 à toute personne qui allait permettre l’arrestation des « meurtriers » de Thomas Scott. Pour Macdonald, il était essentiel d’éviter un affrontement entre le Québec et l’Ontario sur l’affaire Riel, ou sur toute autre question, avant les élections générales de 1872. Les tensions allaient s’apaiser, estimait-il, si l’on pouvait convaincre Riel de rester à l’extérieur du Canada un certain temps. Taché devait servir d’intermédiaire dans cette manœuvre. Macdonald remit $1 000 à l’évêque et celui-ci, une fois de retour dans le Nord-Ouest, persuada Smith d’ajouter à cette somme un montant de £600 afin de constituer une caisse de dépenses destinée à satisfaire les besoins de Riel et de sa famille. Bien que le traitement dont il était l’objet lui laissât un goût d’amertume, Riel accepta cet exil volontaire. Ambroise-Dydime Lépine et lui se rendirent à St Paul où ils arrivèrent le 2 mars 1872. De cet endroit, Riel échangea de nombreuses lettres avec ses amis de la colonie, et particulièrement avec Joseph Dubuc* qui avait quitté Québec en 1870 pour s’installer à Saint-Boniface sur les instances de Riel, Ritchot, Taché et Cartier. Mais le chef se sentait de plus en plus menacé à St Paul, car l’endroit fourmillait d’Ontariens en route pour le Manitoba qui pouvaient facilement être incités par Schultz et la récompense du gouvernement ontarien à le faire arrêter. Croyant qu’il serait plus en sécurité parmi ses amis, il regagna la Rivière-Rouge à la fin de juin.

Lors des élections fédérales de septembre 1872, Dubuc et d’autres personnes exhortèrent Riel à se porter candidat dans la circonscription de Provencher. Il accepta, bien qu’on l’eût prévenu qu’il serait assassiné s’il mettait le pied à Ottawa. Cependant, des faits nouveaux se produisirent ; Cartier subit la défaite dans Montréal-Est au début de septembre et c’est au Manitoba que le premier ministre Macdonald chercha un siège pour son lieutenant québécois. Riel consentit à retirer sa candidature au profit de Cartier, tout comme le fit son adversaire, Henry Joseph Clarke, à la condition qu’une entente fût conclue sur la question des garanties accordées aux Métis relativement à leurs terres. En ce qui concernait l’amnistie, il voulait bien s’en remettre à Cartier, dont les sympathies à cet égard étaient connues de tous. Le 14 septembre, Cartier fut élu sans opposition, mais une bande de « Canadiens » saccagea les bureaux des deux journaux favorables à Riel, le Weekly Manitoban (Winnipeg) et le Métis (Saint-Boniface). Même Smith fut attaqué par les voyous de Winnipeg.

Riel ne fit rien durant les quelques mois qui suivirent. À Ottawa, on tenta une nouvelle fois d’obtenir l’amnistie promise, mais Macdonald demeura inflexible ; les élections avaient affaibli sa position. La mort de Cartier à Londres, le 20 mai 1873, modifia de nouveau l’échiquier politique. Avec lui disparaissaient le champion des droits français au Manitoba et le principal défenseur au cabinet d’une amnistie pour Riel.

La mort de Cartier rendait nécessaire la tenue d’une élection partielle dans Provencher et Riel accepta de poser sa candidature, même si certains de ses amis prédisaient qu’on ne lui permettrait pas d’occuper son siège et qu’il pourrait bien se faire tuer. En fait, on lança à Winnipeg en septembre un mandat d’arrestation contre lui et contre Ambroise-Dydime Lépine, pour le « meurtre » de Scott. Lépine fut arrêté à Saint-Vital, mais Riel put s’échapper, ayant été prévenu à temps par Andrew Graham Ballenden Bannatyne. Riel était résolu à plaider sa cause au parlement, où il savait qu’il obtiendrait de solides appuis parmi les députés canadiens-français. Lors du scrutin, en octobre, il fut élu sans opposition. En compagnie de Joseph Tassé*, il se rendit à Montréal, où Honoré Mercier* et deux autres de ses amis le conduisirent à Hull. Au dernier moment, toutefois, Riel perdit courage et s’abstint d’entrer à Ottawa, probablement parce qu’il craignait d’être assassiné ou d’être arrêté sous une inculpation de meurtre. Il retourna à Montréal et, le moment venu, il gagna Plattsburg, New York, où il demeura chez les pères oblats. Il se trouvait tout près de Keeseville, village canadien-français d’exploitation forestière, où, fatigué et abattu, il fut souvent accueilli avec chaleur par le curé, Fabien Martin, dit Barnabé.

En novembre 1873, le scandale du Pacifique entraîna la démission du gouvernement de Macdonald ; Alexander Mackenzie* devint premier ministre libéral et déclencha des élections générales pour le mois de février 1874. Lors de ces élections, remportées par les libéraux, Riel défit aisément Joseph Hamelin, candidat libéral dans Provencher et Métis qui n’avait pas participé au mouvement de 1869–1870. Dubuc et Ritchot avaient mené une campagne active en faveur de Riel. Celui-ci se rendit à Ottawa où il signa le registre des députés, mais il fut bientôt expulsé de la chambre sur une motion présentée par Mackenzie Bowell* et appuyée par Schultz. En septembre 1874, encouragé et soutenu par Alphonse Desjardins*, Emmanuel-Persillier Lachapelle* et les conservateurs ultramontains du Québec, Riel remporta l’élection partielle dans Provencher. Il vit alors dans son élection une victoire non seulement pour la cause des Métis, mais aussi pour la revendication des droits des francophones et des catholiques au Manitoba et dans les Territoires du Nord-Ouest. Cependant, il s’abstint de siéger. Il s’installa plutôt chez l’abbé Martin, car Keeseville se trouvait assez près de Montréal pour lui permettre de réintégrer le Canada sans difficulté. Il y apprit qu’il avait été expulsé de la chambre une seconde fois.

Le 13 octobre, débuta à Winnipeg le procès d’Ambroise-Dydime Lépine, après un an de retard. Joseph Royal* et l’éminent conservateur du Québec, Joseph-Adolphe Chapleau*, agissaient à titre d’avocats de la défense. Au cours de la première semaine de novembre, Lépine fut déclaré coupable du meurtre de Scott et condamné à mort par le juge en chef Edmund Burke Wood, malgré le recours en grâce signé par les membres du jury. Au Québec, le résultat du procès souleva l’indignation, et les journaux demandèrent l’amnistie pour Lépine et Riel. Ce qui sauva Lépine et résolut le dilemme de Mackenzie, qui ne pouvait accéder à la demande du Québec sans offenser l’Ontario, ce fut l’intervention du gouverneur général, lord Dufferin [Blackwood*] ; de sa propre autorité, en janvier 1875, Dufferin commua la peine de mort en deux années d’emprisonnement et la privation permanente des droits politiques. Enhardi par la décision du gouverneur général, Mackenzie obtint du parlement en février qu’il approuvât l’amnistie de Riel et de Lépine, à condition que ces derniers fussent bannis pour cinq ans. Durant son séjour à l’Assemblée législative de l’Ontario, Mackenzie s’était montré un farouche adversaire de Riel. Au poste de premier ministre du Canada il fut contraint, toutefois, à des tergiversations et à des compromis, jusqu’au moment où Dufferin lui permit de sortir de l’impasse. Que Mackenzie ait résolu l’épineuse question de l’amnistie peut donc apparaître comme une ironie du sort.

Proscrit et incertain de l’avenir, Riel en vint à se soucier davantage de religion que de politique. Au cours des cinq années précédentes, la tension l’avait amené à des périodes d’épuisement nerveux, mais à présent son attitude mentale et physique révélait souvent qu’il était obsédé par l’idée d’une « mission » : il se voyait tout à la fois comme le responsable du bien-être spirituel des Métis et le prophète et le prêtre d’une nouvelle forme de christianisme. Riel puisait cette croyance, pour une large part, dans une lettre réconfortante que l’évêque de Montréal, Mgr Ignace Bourget, lui avait envoyée le 14 juillet 1875 : « Aussi ai-je l’intime conviction, écrivait l’évêque, que vous recevrez dès ici-bas et plus tôt que vous ne pensez la récompense de ces sacrifices intérieurs [...] Car il [Dieu] vous a donné une mission qu’il vous faudra accomplir en tous points. » Durant une visite à Washington, en décembre 1874, Riel avait déjà eu une vision mystique et un accès d’émotivité qu’il n’avait pu maîtriser. À Keeseville, les proches de l’abbé Martin étaient effrayés par ses cris et ses pleurs continuels. Impuissant à le soulager, le bon prêtre recourut à l’aide d’un oncle de Riel, John Lee, qui vivait près de Montréal. Riel passa plusieurs mois chez les Lee, mais ses obsessions religieuses l’entraînèrent un jour à interrompre la célébration d’un office religieux. À cause de l’insupportable tension qui était imposée à sa famille, Lee décida de consulter un ami politique de Riel, le docteur Lachapelle ; ce dernier prit des dispositions pour le faire entrer à l’asile de Longue-Pointe (hôpital Louis-H. LaFontaine, Montréal), le 6 mars 1876, sous le nom de Louis R. David.

Le médecin surveillant, Henry Howard, fut d’avis que les amis de Riel n’avaient d’autre choix que de le faire interner. Cependant, l’intelligence de Riel et les connaissances qu’il possédait sur la philosophie classique, les diverses confessions chrétiennes et le judaïsme l’impressionnèrent grandement. Plus tard, commentant les singulières idées théologiques de Riel, il écrivit : « Je n’ai jamais pu découvrir avec certitude si, en parlant ainsi, il jouait un rôle ou agissait sous l’influence de l’hallucination. » Pendant son bref séjour à Longue-Pointe, Riel continua de passer de la lucidité à la déraison. Les religieuses qui administraient l’asile craignaient que ses ennemis en politique ne découvrissent sa présence ; en mai 1876, Lachapelle déclara que son état exigeait une attention constante et des soins qui ne pouvaient lui être prodigués qu’à l’asile de Beauport (centre hospitalier Robert-Giffard), près de Québec. À Beauport, Riel ressassa l’idée de sa mission et il lui arriva parfois d’être violent et agité. Il rédigea des notes où il exposait ses principes théologiques, qui étaient un mélange bizarre d’idées chrétiennes et judaïques. Mais à la longue, si ses propos sur la religion et la politique pouvaient être encore irrationnels, il se montra plus calme et détendu. Après un peu plus d’un an et demi, le surintendant médical, le docteur François-Elzéar Roy, lui permit de quitter l’asile en lui conseillant de mener une vie paisible, au grand air dans la mesure du possible.

Riel passa le reste de l’année 1877 et une grande partie de 1878 à Keeseville et dans d’autres localités où il espérait trouver du travail. À la fin de 1878, il se rendit à St Paul. Il découvrit qu’un grand nombre des Métis du Manitoba, n’ayant pas l’argent ou l’habileté nécessaires pour exploiter une ferme, avaient vendu leurs terres à des spéculateurs fonciers de Winnipeg et s’étaient installés dans les vallées de la rivière Saskatchewan et du haut Missouri, afin de chasser le bison qui était devenu rare. Riel gagna la frontière canadienne où il reçut la visite d’amis et de membres de sa famille ; il apprit que les Métis ne croyaient pas qu’il eût jamais été fou, malgré son séjour dans deux asiles du Québec. Il confia à quelques amis qu’il avait simulé la folie.

Devant passer encore une année en exil, Riel se joignit aux Métis qui, avec les Amérindiens des plaines canadiennes, parcouraient la région du haut Missouri comprise dans le Territoire du Montana, et il se fit trafiquant et interprète. Il constata qu’un grand nombre de Métis de cette turbulente région frontalière connaissaient des difficultés économiques et étaient démoralisés. Bel homme portant la barbe, Riel était alors dans la force de l’âge. En 1881, il épousa une jeune Métisse, Marguerite Monet, dit Bellehumeur. Il avait été passionnément amoureux d’Évelina Martin, dit Barnabé, sœur du curé de Keeseville, mais, en dépit du fait qu’elle désirait le rejoindre au Montana, il avait rompu ses fiançailles avec elle parce que, semble-t-il, les conditions dans lesquelles il était forcé de vivre l’empêchaient de lui offrir un foyer convenable.

Bien qu’on l’eût averti de mener une vie tranquille, Riel ne tarda pas à s’engager dans les affaires politiques tumultueuses du Montana. Il s’associa à l’organisation locale du parti républicain, lequel semblait offrir les meilleures chances d’obtenir une réserve pour les Métis et de mettre fin au trafic du whisky qui dépravait les siens. Nommé à un poste de suppléant avec le mandat de lutter contre ce trafic, il se mêla également des élections au Congrès qui furent tenues en 1882. Sa participation aux élections donna lieu plus tard à des poursuites judiciaires harassantes pour manipulation du scrutin, mais on laissa finalement tomber les accusations contre Riel, faute de preuves suffisantes. En mars 1883, il adopta la citoyenneté américaine. En juin, il se rendit à Winnipeg, mais il revint au Montana avec la détermination d’unir sa destinée à celle des Métis de cette région. En 1884, il accepta l’invitation que lui faisaient les jésuites de remplir le poste d’instituteur à la mission St Peter sur la rivière Sun, un affluent du Missouri. Il se montra un professeur compétent et consciencieux, mais la routine l’ennuya et le rendit impatient à mesure que les mois passaient.

Dans le Nord-Ouest, cependant, les siens ne l’oubliaient pas. On ne sait trop qui parmi les habitants du district de Lorne exerça le plus d’influence quand il s’était agi de demander l’aide de Riel concernant leurs doléances contre le gouvernement canadien. Gabriel Dumont*, fameux chasseur de bison, qui avait apparemment rencontré Riel à la Rivière-Rouge en 1870, était reconnu comme le leader des Métis de Saint-Laurent (Saint-Laurent-Grandin, Saskatchewan) depuis le début des années 1870. Le fait qu’il était d’accord avec ceux qui voulaient solliciter l’aide de Riel, notamment le colon ontarien William Henry Jackson* et le sang-mêlé anglophone Andrew Spence, de Prince Albert (Saskatchewan), eut beaucoup de poids, surtout lorsqu’il se rendit au Montana, en juin 1884, dans le cadre d’une délégation chargée de se mettre en rapport avec Riel. L’invitation faite à Riel de venir dans la région de la rivière Saskatchewan-Sud lui donnait l’occasion de diriger son peuple, mission qu’il souhaitait accomplir depuis une décennie. Il accepta d’aider à la présentation des griefs du district au gouvernement canadien. Il allait en profiter, disait-il, pour faire valoir son propre droit à des terres au Manitoba. La délégation agréa ces conditions et Riel quitta le Montana avec la certitude que Dieu allait lui accorder le succès espéré et qu’il serait de retour chez lui en septembre pour reprendre la lutte qu’il menait au profit des Métis de l’endroit.

À Batoche (Saskatchewan), dans le district de Lorne, où il arriva au début de juillet 1884, Riel trouva les habitants malheureux et irrités, tant les Blancs que les Amérindiens et les Métis. La relocalisation de la ligne principale du chemin de fer canadien du Pacifique dans la partie sud des Prairies avait provoqué l’effondrement de la valeur des terres à Prince Albert, qui était tout près. Les colons ne possédaient pas de titres incontestables de propriété, même si un grand nombre d’entre eux vivaient dans le district depuis plus de trois ans. Pour les Métis de la région, dont le nombre dépassait 1 400, les deux questions les plus importantes étaient les droits non éteints des Amérindiens sur les terres et l’arpentage des terrains. Chasseurs semi-nomades, ces Métis vivaient bien, à l’ouest de la rivière Rouge, et n’avaient pas été mêlés aux événements de 1869–1870. Après la disparition du bison, ils avaient suivi le conseil des missionnaires et avaient commencé de s’installer en communautés agricoles. Ceux qui s’étaient établis les premiers avaient obtenu les traditionnels lots de grève qui étaient les plus recherchés ; les colons métis avaient été forcés d’occuper, cependant, des lots carrés à la suite d’un arpentage fait par le gouvernement fédéral en 1882, et celui-ci avait depuis refusé de faire de nouveaux levés dans ce secteur.

Dès 1883, les colons blancs avaient tenté d’obtenir justice en créant l’Union coopérative et protectrice des cultivateurs de Manitoba et du Nord-Ouest dans le but d’adresser leurs pétitions au gouvernement fédéral. Cette année-là, les radicaux du district de Lorne avaient mis sur pied la Settlers’ Union, dont le secrétaire, Jackson, avait été chargé de prendre contact avec les Métis de Saint-Laurent. La réaction de Dumont avait été favorable et, en mars 1884, il avait insisté pour que l’on dressât une liste des droits, même si certains des Métis les plus militants suggéraient de prendre les armes. En juillet cependant, Riel impressionna tout le monde par sa modération en s’adressant d’abord à des Métis réunis dans la maison de Charles Nolin à Batoche, puis à des centaines de colons anglophones à Red Deer Hill. Environ une semaine plus tard, il se rendit à une autre assemblée regroupant la plupart des habitants de Prince Albert et, cette fois encore, il recommanda de soumettre griefs et propositions d’une manière pacifique. Par son calme et sa modération, il obtint l’appui de la majorité des colons et acquit une certaine influence.

Dans l’intervalle, le chef des Cris des Plaines, Gros Ours [Mistahimaskwa], et sa bande, assemblés dans la réserve du chef Poundmaker [Pītikwahanapiwīyin] en juin 1884, formulaient les demandes qu’ils entendaient présenter au bureau des Affaires indiennes du gouvernement fédéral. Étant au fait de l’agitation qui régnait dans Lorne, Poundmaker et Gros Ours se réunirent avec Riel peu de temps après son arrivée dans le district. Cependant, les doléances des autochtones avaient peu de chose en commun avec celles qui étaient alors exposées par Riel, et les réunions ne permirent pas de rapprocher les deux groupes.

L’appui que les colons blancs avaient d’abord donné à Riel se changea en une opposition de plus en plus forte. L’attitude favorable que le Prince Albert Times and Saskatchewan Review avait adoptée dans ses éditoriaux se transforma complètement, après que le journal eut été corrompu par Edgar Dewdney*, commissaire des Affaires indiennes et lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest. En outre, Riel n’avait pas le soutien du clergé. Le père Alexis André* l’accusait de mêler la religion et la politique. Le 1er septembre 1884, Mgr Vital-Justin Grandin*, évêque de Saint-Albert, fit une visite de bonne entente à Saint-Laurent en compagnie du secrétaire de Dewdney, Amédée-Emmanuel Forget* ; certains indices portent à croire que ce dernier tenta sans succès d’« acheter » Riel en lui offrant un siège au Conseil des Territoires du Nord-Ouest. Dumont ramena un peu de calme en expliquant : « Nous avons besoin de lui [Riel] ici comme leader politique. Dans les autres domaines, c’est moi qui suis le chef ici. » Riel expliqua à Grandin qu’il voulait obtenir « l’inauguration du gouvernement responsable » et « les mêmes garanties aux anciens colons des territoires que celles accordés aux anciens colons du Manitoba ». Il demandait aussi que « les étendues de terres dont les Métis [étaient] en possession leur soient laissées en propre, et que, sur application, on leur en expédie les patentes ». Enfin, en plus de réclamer 240 acres de terre pour chaque sang-mêlé et le revenu provenant de la vente de 2 000 000 d’acres pour le soutien des écoles, des hôpitaux et des orphelinats ainsi que pour l’achat de charrues et de graines de semence, Riel voulait « que les travaux et les contrats du gouvernement du Nord-Ouest, y soient donnés, autant que cela [était] praticable aux habitants de ces territoires afin de les encourager comme ils le mérit[aient] et d’accroitre la circulation des argents au milieu d’eux ».

À Prince Albert, Riel et Jackson s’occupèrent de rédiger la pétition qui fut envoyée à Ottawa le 16 décembre, signée par Spence à titre de président et Jackson en qualité de secrétaire de l’organisme représentant les anglophones et les Métis. Il s’agissait d’une longue pétition de 25 articles, où prédominaient les revendications concernant les droits fonciers. Les auteurs exposaient les griefs des Métis et des Amérindiens et ils soulignaient le fait que les territoires avaient une population de 60 000 habitants et que le Manitoba, avec 12 000 personnes seulement, avait obtenu le statut de province. Ils demandaient alors qu’on leur « permît d’envoyer des délégués à Ottawa avec leur Liste des droits comme en [1870] ; ainsi une entente pourrait-elle être conclue quant à leur entrée dans la confédération, advenant l’établissement d’une province libre ». Le secrétaire d’État, Chapleau, accusa réception de la pétition, et le premier ministre, Macdonald, qui nia plus tard l’avoir reçue, la fit transmettre au ministre de l’Intérieur, David Lewis Macpherson*. Jackson considéra l’accusé de réception de Chapleau comme une victoire.

Riel se demanda alors s’il allait ou non retourner au Montana comme il se l’était d’abord proposé. Il n’avait pas oublié, cependant, que le gouvernement fédéral n’avait pas encore répondu à ses propres demandes de terre. Il était certes pauvre et vivait de charité, et il n’avait pas caché à la délégation qu’il voulait insister sur ces demandes. En vertu de l’Acte du Manitoba, précisait-il, 240 acres de terrain lui étaient dues. De plus, il avait été propriétaire de cinq lots qui avaient de la valeur parce qu’ils donnaient du foin et du bois et se trouvaient à proximité de la rivière Rouge. Il estimait qu’on lui devait au total une somme de $35 000. Toutefois, le gouvernement fédéral demeura insensible non seulement aux réclamations de Riel mais aussi aux doléances des pétitionnaires.

À la fin de février 1885, Riel avait pris la décision de rester sur place, déclarant qu’« une grande multitude de nations » attendaient le moment de l’appuyer. Les missionnaires, cependant, bien que favorables à la cause des Métis, s’opposaient à ce qu’on fît usage de la force ou qu’on prodiguât tout encouragement aux Amérindiens. Dans leur frustration, les Métis en étaient venus, en mars, à parler de recourir aux armes. Devant l’opposition du clergé et de quelques-uns des leurs, dont Nolin, ils décidèrent de commencer une neuvaine à leur patron, saint Joseph, dans le but d’en arriver à une décision. La neuvaine devait prendre fin le 19, jour de la fête du saint. Mais au cours d’une messe célébrée en l’église de Saint-Laurent, le 15 mars, Riel fit des remontrances au père Vital Fourmond sur son attitude à l’égard d’un mouvement armé des Métis ; c’est ainsi qu’il rompit définitivement avec l’Église. Son mysticisme et sa piété augmentaient et il consacrait beaucoup de temps à la prière. Riel allait aggraver sa rupture avec le clergé en prêchant sa propre théologie à ses partisans ; il allait rebaptiser les jours de la semaine, faire du samedi le jour du Seigneur comme dans la loi de Moïse, proposer de nommer un nouveau pape (Bourget et, par la suite, Taché), rejeter l’autorité de Rome et suggérer que, dans un catholicisme réformé, tout le monde serait prêtre.

Déçu par l’inaction du gouvernement fédéral, Riel traversait, en fait, une nouvelle période de troubles mentaux. Mais le magnétisme qui se dégageait de sa personne exerçait une forte influence et, dès lors, les plus militants de ses partisans s’armaient de fusils, de carabines et de munitions. Le 18 mars, ayant eu vent d’une rumeur voulant que 500 hommes de la Police à cheval du Nord-Ouest s’avançaient vers eux, Riel et environ 60 partisans pillèrent les magasins et capturèrent près de Batoche un certain nombre de personnes, dont l’agent des Affaires indiennes John Bean Lash. Riel annonça que « Rome [était] tombée » et que Bourget était le nouveau pape. Ce soir-là, à Saint-Laurent, il signa son nom Louis « David » Riel et, le lendemain, il forma un gouvernement provisoire, composé de 15 conseillers, qu’il appela l’« Exovidat », c’est-à-dire « les élus du troupeau ». Lui-même n’en faisait pas partie, ce qui convenait à sa mission de prophète désigné par Dieu.

Riel n’en demeurait pas moins le leader incontesté du mouvement tandis que Dumont en était le chef militaire. Les deux hommes projetèrent d’abord de s’emparer du fort Carlton (Fort Carlton) et essayèrent, mais en vain, de s’assurer l’appui des sang-mêlé anglophones. Comme il lui fallait des provisions pour ses hommes, Dumont pilla, le 25 mars, un magasin situé à l’établissement du lac aux Canards (Duck Lake). Il se dirigea ensuite vers l’ouest et, le lendemain, il rencontra par hasard une troupe aux ordres du surintendant de la Police à cheval du Nord-Ouest, Lief Newry Fitzroy Crozier*. Malgré le fait que les Métis avaient l’avantage d’un couvert naturel et occupaient un terrain élevé, Crozier, officier nerveux et impétueux, donna l’ordre de tirer. Parmi les 100 hommes de la troupe gouvernementale, il y eut 12 tués et 11 blessés. Les Métis ne perdirent que cinq hommes sur un total d’environ 300. Riel avait donné l’ordre de répondre au feu de la police mais, s’il n’avait pas arrêté le combat, la troupe aurait été anéantie. Le leader et ses partisans passèrent le reste de la journée à prier pour leurs morts et ils retournèrent à Batoche le 31 mars.

Au début d’avril, Riel avait perdu l’espoir d’obtenir le soutien des sang-mêlé anglophones et des Blancs, mais il se croyait toujours en mesure de conclure des alliances avec les divers groupes d’Amérindiens qui, dans l’entretemps, avaient également pris les armes. À Battleford, les hommes de Poundmaker avaient fait irruption dans les bâtiments de la localité dont les habitants s’étaient réfugiés dans les baraques de la Police à cheval du Nord-Ouest. Aux collines de l’Aigle (collines Eagle), les Stonies avaient tué un instructeur agricole de race blanche. Le leader guerrier Esprit Errant [Kapapamahchakwew] avait pris la place de Gros Ours dans la réserve de ce dernier et, le 2 avril, il avait conduit la bande à une violente attaque contre l’établissement du lac La Grenouille (lac Frog, Alberta), où l’on enregistra neuf pertes de vie [V. Léon-Adélard Fafard]. Riel envoya des messages aux Amérindiens pour les inviter à se joindre au mouvement métis mais, parce que les bandes étaient perpétuellement en proie à des dissensions et qu’elles comprenaient mal ses objectifs, il ne put rallier qu’un petit nombre de personnes. De leur côté, les Amérindiens n’arrivèrent jamais à constituer un front uni, malgré les efforts accomplis dans cette voie par Gros Ours. L’absence d’une action concertée s’avéra l’une des principales causes de l’échec du mouvement amérindien.

Les événements du lac La Grenouille, bien qu’ils eussent été le fait des Amérindiens et non des Métis, suscitèrent par tout le Canada anglais des sentiments d’horreur et de haine à l’endroit de Riel. On ne tint pas compte des griefs légitimes formulés par les Métis et les Amérindiens. Résolu à écraser la révolte, Macdonald demanda au major général Frederick Dobson Middleton*, alors commandant de la milice canadienne, de se mettre en campagne. Le plan conçu par Middleton était simple : il allait marcher contre Riel, à Batoche, en partant du fort Qu’Appelle (Fort Qu’Appelle, Saskatchewan) ; en même temps, le major général Thomas Bland Strange* irait attaquer Gros Ours en partant de Calgary (Alberta) et se joindrait ensuite à lui ; et le lieutenant-colonel William Dillon Otter* devait aller secourir Battleford. Otter fut victorieux dans sa mission, mais les hommes de Poundmaker lui firent subir un sérieux revers au mont Cut Knife (Saskatchewan). Pris sous le feu des Métis au ruisseau Fish le 24 avril, Middleton ne put continuer sa marche sur Batoche que le 7 mai.

À Batoche, les Métis préparaient leur défense en creusant une série de trous de tirailleurs habilement dissimulés dans les taillis. Trop réaliste pour croire que ses troupes pouvaient vaincre les Canadiens, Dumont avait espéré qu’une guérilla bien menée allait forcer le gouvernement à négocier. Opposé à cette tactique, Riel avait décidé que les hommes, au nombre d’environ 175 ou 200, devaient être concentrés à Batoche où se trouvait pour lui la cité de Dieu. Lorsque les troupes de Middleton, fortes de plus de 800 hommes, avancèrent sur le village le 9 mai, l’issue du combat ne faisait pas de doute, même si les journaux canadiens anglophones parlèrent par la suite des exploits accomplis par la milice aux ordres du colonel Arthur Trefusis Heneage Williams. La bataille et, du même coup, la rébellion se terminèrent le 12 mai.

Dumont s’enfuit aux États-Unis. Le 15 mai, « abandonné et souffrant du froid », Riel décida de se livrer aux éclaireurs de la Police à cheval du Nord-Ouest. Ces derniers le trouvèrent « épuisé et hagard » et ils le décrivirent ainsi : « Il a laissé pousser ses cheveux et sa barbe ; il est vêtu plus pauvrement que la plupart des prisonniers métis. Pendant qu’il parlait au général Middleton, on pouvait voir de l’extérieur de la tente qu’il roulait les yeux d’un côté à l’autre avec l’air d’un homme traqué ; il est assurément l’homme le plus effrayé du camp. » Le lendemain, Adolphe-Philippe Caron*, ministre de la Milice, ordonna à Middleton d’envoyer Riel à Winnipeg sous escorte pour y être jugé, mais Macdonald et son cabinet se rendirent compte qu’un procès tenu dans cette ville risquait de ne pas aboutir à un verdict unanime, éventualité nettement fâcheuse pour le gouvernement. Lorsque le groupe atteignit Moose Jaw (Saskatchewan) par le chemin de fer canadien du Pacifique, Caron lui fit prendre la route de Regina où il arriva le 23 mai 1885. Dans la capitale des Territoires du Nord-Ouest et dans les environs régnait un climat d’hostilité à l’égard du prisonnier.

Le fait que le procès allait se tenir dans un autre endroit signifiait qu’il se déroulerait selon une procédure différente. Aux termes de la loi manitobaine, un prisonnier avait droit à un jury de 12 hommes dont la moitié des jurés pouvait être francophone. Par ailleurs, dans les territoires, la loi fédérale régissant la procédure judiciaire ne prévoyait qu’un jury de six hommes et ne garantissait pas le droit au bilinguisme. De plus, si le procès avait eu lieu dans une province, il aurait été présidé par un juge de la Cour supérieure, dont l’indépendance était assurée par la loi et par l’usage. Mais Riel fut jugé à Regina devant un magistrat « stipendiaire » qui devait son poste au bon plaisir du gouvernement fédéral et pouvait être destitué sans raison en tout temps.

Il était patent dès le début que le procès allait revêtir un caractère politique et il ne faisait absolument aucun doute que Macdonald voulait que toute la responsabilité de l’affaire retombât sur Riel et qu’il fût condamné et exécuté le plus rapidement possible. On comprend qu’il adopta cette attitude en réaction au fait que, en Ontario, les esprits s’échauffaient et que l’on criait vengeance pour la mise à mort de Thomas Scott, des Blancs au lac La Grenouille, des hommes au lac aux Canards et des miliciens de Middleton. Toutefois, Macdonald se méprit lamentablement sur l’ampleur des réactions émotives qui éclatèrent au Québec. Cette cause, telle que menée par le gouvernement, allait être une parodie de la justice.

À son arrivée à Regina, Riel fut enfermé dans les baraques de la Police à cheval du Nord-Ouest où, boulet aux pieds, il occupa une cellule de six pieds et demi sur quatre et demi. La police tint tous les inculpés au secret, y compris Jackson qui s’était rallié à la cause des Métis, jusqu’au moment où arrivèrent, le 1er juillet, les principaux avocats de la couronne. Dans l’intervalle, les avocats du gouvernement avaient examiné minutieusement l’ensemble des preuves contre Riel et contre les autres accusés et ils avaient préparé les accusations officielles à l’aide des documents trouvés au quartier général du leader et sur le champ de bataille.

Hugh Richardson*, Anglais qui avait été nommé par le gouvernement de Mackenzie magistrat stipendiaire en 1876, membre du Conseil des Territoires du Nord-Ouest et conseiller juridique du lieutenant-gouverneur de ces territoires, présida le tribunal. Il n’était pas bilingue. Les cinq avocats de la poursuite étaient le sous-ministre de la Justice, George Wheelock Burbidge*, et des membres éminents du barreau de l’Est du Canada : Christopher Robinson*, Thomas Chase-Casgrain*, Britton Bath Osler* et David Lynch Scott*. François-Xavier Lemieux*, criminaliste de renom, ainsi que Charles Fitzpatrick*, James Naismith Greenshields*, et Thomas Cooke Johnstone, également des membres réputés du barreau de l’Est, avaient accepté de défendre Riel.

En étudiant le procès, on constate que les avocats de Riel défendirent sa cause d’une manière qui laissait beaucoup à désirer. Ils ne demandèrent pas le rejet de l’accusation pour raison d’aliénation mentale, en dépit du fait que Jackson avait été acquitté quelques jours plus tôt pour ce motif. Ils refusèrent aussi à Riel le droit de contre-interroger les témoins, bien qu’eux-mêmes, comme l’accusé le souligna au cours du procès, « [aient] perdu plus des trois quarts des chances d’obtenir de bonnes réponses » parce qu’ils ne connaissaient pas les témoins ni les conditions locales. L’accusé se trouva ainsi gravement lésé dans ses droits par ses défenseurs. Lemieux déclara, en outre, que les avocats du prévenu déclinaient toute responsabilité à l’égard de ce qu’il allait dire pendant sa première allocution au jury. Il est curieux que les défenseurs de Riel n’aient pas demandé qu’il fût jugé en vertu de la loi canadienne de 1868, laquelle prévoyait une accusation d’attentat à la sûreté de l’État et une peine d’emprisonnement à vie. Sur les 84 rebelles jugés à Battleford et à Regina, 71 subirent un procès pour attentat à la sûreté de l’État, 12 pour meurtre et un seul, Riel, pour haute trahison. Celui-ci faisait l’objet d’une accusation portée en vertu d’une loi anglaise moyenâgeuse, datant de 1352, qui prévoyait une peine de mort obligatoire.